Иследования электродинамического плотномера / ПРОЧЕЕ / УРОВНЕ~1

.DOC

Разрабатываемый плотномер имеет несколько функциональных составляющие, одна из которых выполняет функцию измерения уровня жидкости, то есть уровнемера.

Измерение уровня жидкости в резервуаре обычно требуется для определения ее количества. Приборы для его измерения можно разделить на две группы: уровнемеры с поплавком постоянного погружения и уровнемеры, основанные на использовании физических свойств жидкости. Показания приборов первой группы мало зависят от вида и свойств жидкости. Датчики уровнемеров первой группы имеют поплавок, плавающий на поверхности жидкости, и преобразователь его вертикального перемещения в электрическую величину. На рис. 4.66 показана упрощенная схема уровнемера с реостатным преобразователем. Изменение уровня жидкости с помощью поплавка 1 и рычага 2 преобразуется в изменение положения движка реостатного преобразователя 3. Это изменяет токи /I и /а в обмотках логометрического измерительного механизма 4. Последний градуируется в единицах уровня или количества жидкости. Если поплавок имеет постоянное сечение б, то сила, выталкивающая его из жидкости,

![]()

![]()

где у — плотность жидкости; х — глубина погружения поплавка.

Сила Р уравновешивается весом С подвижной части датчика, приведенным к поплавку. Глубина погружения при этом

![]()

^-Т.1 1М)

Изменение плотности жидкости изменяет глубину погружения и создает абсолютную погрешность измерения уровня

![]()

* Эта погрешность систематическая и может быть скорректирована введением поправки. Погрешность может быть уменьшена путем уменьшения веса поплавка С и увеличения его сечения 0..

Вторая группа уровнемеров более разнообразна по принципу действия. Широко применяются приборы с поплавком переменного погружения (буйковые уровнемеры). Входной величиной такого уровнеме-. ра является изменение веса жвдкости, вытесненной поплавком (вытал-^ кивающая сила). Приборы ГСП этого типа описаны в § 4.2.14. , Так же широко используются емкостные уровнемеры. Преобра-^ зователем в таком уровнемере служат два параллельных электрода, погруженных в резервуар, в котором измеряют уровень жвдкости. На рис. 4.67,а показана схема уровнемера с цилиндрическими электродами. Емкость преобразователя эквивалентна параллельному соединению двух цилиндрических конденсаторов, один из которых заполнен жццкостью с относительной диэлектрической проницаемостью ег и имеет высоту Н, другой имеет высоту Н - Н и свободен от жидкости. Емкость преобразователя

![]()

где Со — емкость единицы длины преобразователя без жвдкости; Н — высота электродов; Ь — высота уровня жвдкости в преобразователе. Входной величиной емкостного уровнемера является произведение Н (ег - 1).

Емкостный уровнемер типа РУС предназначен для измерения уровня диэлектрических и электропроводных жидкостей. Его датчик преобразует измеряемый уровень жидкости в унифицированный выходной сигнал постоянного тока. Для работы с электропроводными жидкостями используются электроды, выполненные в виде проводов с фторо-пластовой изоляцией, для измерения уровня неэлектропроводных — неизолированные электроды, выполненные в виде коаксиальных труб, гибких тросиков, стальных лент. Диапазоны измерения лежат в пределах от 0-0,4 до 0-20 м. Классы точности - 0,5; 1,0; 1,5; 2,5.

Для измерения уровня агрессивных жидкостей, а также если жидкость находится при высокой температуре или давлении, могут использоваться радиоактивные уровнемеры. В качестве примера на рис. 4.67,6 приведена схема уровнемера ИУ-3. Уровнемер имеет источник 7 излучения в виде проволоки 2, содержащей радиоактивный изотоп кобальт.60, и ионизационный преобразователь 1 (счетчик Гейгера-Мюллера), расположенные по разные стороны резервуара. Работа прибора основана на изменении поглощения 7-излучения при изменении уровня жвдкости. С повышением уровня, когда жидкость входит в пространство между источником 2 и счетчиком 1, излучение, попадающее на счетчик, уменьшается. Для расширения диапазона измерения могут быть использованы несколько счетчиков, расположенных на высоте резервуара. Входной величиной данного уровнемера является произведение плотности жидкости на длину пути частицы от источника до преобразователя.

Уровнемеры второй группы могут применяться для измерения уровня самых разнообразных жидкостей. Однако при изменении жвдкости уровнемер должен быть пере градуирован, поскольку градуировка зависит от ее свойств.

Характеристика элемента

Входная величина; линейное и угловое перемещение. Выходная величина: изменение емкости. Диапазон измерения; несколько сантиметров; угловое перемещение до 180°.

Погрешность от нелинейности! крайне мала. Частотный диапазон: 0—10* Гц.

Преимущества: линейность характеристики; простота получения характеристик иных видов.

Недостатки: чувствительность к помехам; вьк-окоомность; необходимость точного механического изготовления.

Чувствительные элементы с изменяемой диэлектрической проницаемостью з^гзора

Емкостные чувствительные элементы, основанные на измерении изменения е, применяют главным образом для определения состава веществ (при полном заполнении зязора контролируемой средой) и для измерения уровня при изменяющемся заполнении зазора. Уровень можно изменять как вдоль, так и поперек пластин. При контроле состава твердых веществ (например, песка, 11ыли, гравия и т. п.), а также жидкостей (паров, газов или влажных материалов) их можно помещать внутри плоского или цилиндрического конденсатора. Для полностью заполненного измерительного конденсатора существует пропорциональная зависимость:

![]()

Так как, например, вода по сравнению с воздухом обладает значительно большей диэлектрической проницаемостью, то с по-ующью указанной зависимости можно определять влагосодержа-ние различных изоляционных материалов. При сравнительных Е;зме1;ен^ях важно, ч''обы ди-^ектрические проницаемости ис-•:ле;а,ус-мых материалов различались незпачи.-е.ньно. Существенное различие диэлектрических проницаемостеч воз;-.ухй и многих жи/к^х и твердых материалов, прежде всего воды, позволяет измерять емкостным методом положение уровня и г-хтг.янп0 за-:!оляс-ния сосудов, з. также толщину льда. В этом случая ра"-':у1?.т};ивают две параллельно соединенные емкости, причем так как ?- ==- 1. то

![]()

При практическом использовании данного метода в контролируемый резервуар погружают два цилиндрических и.чи плоских ^.мерительных электрода и оппеделяк-т емкость между ними, по качению которой при известном °^ контро.^р/рмой < реды рассчитывают высоту уровня заполнения. Обычно шкала показы-^ющ^го лои'',ор& грйдуиру^ся в едини).:-1.^ ур^-'-т. М^т^д б^лы-

нерционен, так как емкость изменяется одновременно с изменением уровня заполнения Н^.

При измерении толщины слоев электроизоляционных материалов (пленок, тканей, толщины лаковых покрытий и т. п.) исследуемый, материал пропускают в зазоре между измерительными обкладками конденсатора. Достоинством этого метода является его бесконтактность. Метод позволяет определять содержание воздуха в пенопластах и подобных им материалах при известных размерах образцов и значениях диэлектрической проницаемости самого, материала.

Характеристика элемента

Входная величина; перемещение. Выходная величина: изменение емкости. Частотный диапазон: 0—104 Гц.

Преимущества: бесконтактность,' пригодность для измерения толщины нитей и пленок. Недостатки] нелинейность} высокоемкость.

4.2.3. Емкостные преобразователи

Принцип действия и конструкция. Емкостный преобразователь представляет собой конденсатор, электрические параметры которого изменяются под действием входной величины.

Конденсатор состоит из двух электродов, к которым подсоединены выводные концы. Пространство между электродами заполнено диэлектриком. При изменении взаимного положения электродов или при изменении диэлектрической проницаемости среды, заполняющей межэлектродное пространство, изменяется емкость конденсатора.

В качестве емкостного преобразователя широко используется плоский конпенсатоо. Его емкость опоепеляется выражением

![]()

где 6 — расстояние между электродами; б—их площадь; бо — электри ческая постоянная; б - относительная проницаемость диэлектрика.

Изменение любого из этих параметров изменяет емкость конденса тора.

У преобразователя с прямоугольными электродами (рис. 4.15, а} 0. = Ьх и имеется некоторый диапазон перемещения пластин х, в кото ром емкость линейно зависит от х (рис. 4.15, б). Линейная зависимост! искажается вследствие краевого эффекта. В области линейной зави симости чувствительность такого ппеоппачовятепя

![]()

постоянна и. увеличивается с уменьшением расстояния между электродами б.

Если изменяется расстояние б между электродами, функция преобразования С = /(5) представляет собой гиперболическую функцию. Чувствительность ппеоппачоватепя

![]()

сильнее, чем в предыдущем случае, зависит от расстояния между пластинами б. Для увеличения чувствительности 5 целесообразно умень-

![]()

![]()

шить 5. Предельное его значение пп^

ражениями и приложенным Тапря^м"!7^"0"0^^^ с00^ малых 5 возможен электрическийпп^"" д0 Убывать, что при

Если перемещать диэ^^" р между ^^Родами* р

=^^й12=^^я^"^::

^=??гя=Е-==к=

пластиной, другой Со - оставшейся ь»родов и """^Р-ческой №м пространством, не з^^н^"1" мекгро»>а с "ежэлектрод-

относительной Диэлектрически "о"?." I"1КОЙ• Е<я" пласти"^ с Равную расстоянию между^^иящюмостш> ^ имеет толщину Д

преобразователя опнсьшаетсхв^"™' то функция преобразования

_ ^ /*/-> /47-7

где е - площадь электтоао». п пластины, находящаяся ме^эле^родаГ вдоцвди """""рическо,

^мТ= ДиТф^^^о^о"^ п0 ^Р—————о<

^и;^^:^^^^^ няетсх с экраном. средаии """""кный электрод обычно соедн:

тел^е^^^^^^^ вклю^ется в измерите напряжения или тока лТб^^^о^сиХиТ06^"0' в и3^ ного тока. Существует довольно мног^ сяну^х"Vил^'»°^•° или импульс-

^-ения емко.нь.х ^^Х^^^

^5^3= ^^= ^==°^„=-

. 138

Для включения недифференциального преобразователя может использоваться резонансная цепь (рис. 4.17, в). Генератор через разделительный трансформатор Т питает резонансный Искошу?. Емкость контура состоит из емкости преобразователя Спр и под-строечного конденсатора емкостью С *, частота и значение напряжения генератора постоянны. При изменении емкости напряжение на контуре изменяется по резонансной кривой, как показано на рис. 4.17,^. При изменении емкости преобразователя на ДС напряжение на контуре изменяется на Д<7. Подстроечный конденсатор служит для настройки контура так, чтобы чувствительность измерительной цепи

![]()

![]()

была максимальной.

Чувствительность резонансной цепи довольно высока и увеличивается с увеличением добротности контура. . Для включения дифференциального емкостного преобразователя может быть использована мостовая цепь (рис. 4.18), работающая в неравновесном режиме. В этой цепи емкости С\ и С-г — дифференциальный преобразователь. На схеме показано также экранирование соединительных проводов и диагоналей мостовой цепи. С„ Су С „ С д — емкости соответствующих экранов. Эти емкости включены

параллельно активным сопротивлениям и входят в полные сопротивления плеч моста. Эквивалентные емкости экранов могут несколько изменяться при работе прибора. Для того чтобы их изменения мало влияли на выходное напряжение моста, сопротивления резисторов К должны быть малыми. Емкость Се не входит в уравнение равновесия моста, и ее изменение значительно меньше влияет на его выходное напряжение.

Другой схемой включения дифференциальных емкостных преобразователей является емкостно-диодная цепь (рис. 4.19, д). Дифференциальный преобразователь С\ и Сд подключается к источнику переменного напряжения через диоды ГГ^ - УВ^ и конденсаторы Сз - С^. При положительной полярности напряжения и конденсатор С\ заряжается через Сз и УО^, а при отрицательной разряжается через С^ и ¥0-1. Конденсаторы Сз и С^ имеют равные емкости, а диоды УО^ и УВч — равные прямые сопротивления. При этом, если питающее напря-

![]()

![]()

жение синусоидально, то же синусоидальное напряжение будет и на кон денсаторе С\ (в точке с), причем значение этого напряжения определяется значением С\. Аналогичным образом напряжение на конденсаторе Сд (в точке сГ) изменяется синусоидально и его значение зависит от емкости Сд. Если все диоды имеют одинаковые прямые сопротивления, то при С» = Сд напряжения на этих конденсаторах одинаковы и напряжение между точками с и с1 отсутствует. Если же С» Ф Сг, то между точками с и д? появится переменное напряжение, пропорциональное разности С\ - Сг- Это напряжение выпрямляется в течение одной половины периода диодами УВ\ и УОз, а в течение второй — диодами УВг и УО^. Выходное напряжение снимается с диодов Г/?з и УВ^, Его изменение во времени показано на рис. 4.19, б. Среднее выпрямленное значение напряжения <7вых определяется разностью С\ ~ С-г и приближенно равно

тт — •">гг //» ~ '

. -/ \^-1-')

Для того чтобы упростить экранирование, вся емкостно-диодная схема помещается в экранированный корпус датчика.

Погрешность емкостного преобразователя. Электроды емкостного преобразователя монтируются на изоляционных деталях или разделяются ими. Разнородные конструктивные детали датчика имеют различные коэффициенты линейного расширения. При изменении температуры это приводит к изменению расстояния между электродами. Хотя это изменение мало, оно может быть соизмеримо с расстоянием между электродами и приводит к температурной погрешности, имеющей аддитивную и мультипликативную составляющие. Первая может быть уменьшена применением дифференциальных преобразователей.

Номинальная емкость емкостных преобразователей обычно лежит в пределах от единиц до сотен пикофарад. На частоте 50 Гц внутреннее сопротивление преобразователя достигает значений более 107 Ом. При столь высоком сопротивлении возможны погрешности, обусловленные паразитными токами утечки, причем на результат измерения влияет непостоянство сопротивления изоляции. Для уменьшения сопротивления преобразователя частота напряжения питания увеличивается до нескольких килогерц и выше, вплоть до нескольких мегагерц.

Поскольку полная емкость преобразователя изменяется в присутствии посторонних металлических предметов, преобразователь, а также идущие к нему провода и элементы измерительной цепи необходимо экранировать. Однако емкость экрана может изменяться под влиянем изменения влажности воздуха, вибрации и по другим причинам. Экранированные провода могут изменять свою емкость при их изгибах, когда токоведущий провод меняет свое положение относительно экрана. Эти изменения приводят к погрешности.

Особенности применения емкостных преобразователей. Емкостные преобразователи имеют ряд специфических достоинств и недостатков, определяющих область их применения. Конструкция емкостного датчика проста, он имеет малые массу и размеры. Его подвижные электроды могут быть достаточно жесткими, с высокой собственной частотой, что дает возможность измерять быстропеременные величины. Емкостные преобразователи можно выполнять с заданной (линейной или нелинейной) функцией преобразования. Для получения требуемой функции преобразования часто достаточно изменить форму электродов, Отличительной особенностью является малая сила притяжения электродов.

Основным недостатком емкостных преобразователей является малая их емкость и высокое сопротивление. Для уменьшения последнего преобразователи питаются напряжением высокой частоты. Однако это обусловливает другой недостаток — сложность вторичных преобразователей. Недостатком является и то, что результат измерения зависит от изменения параметров кабеля.

Для уменьшения погрешности измерительную цепь и вторичный прибор располагают вблизи датчика.

ЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ

§ 3-1. Емкостные преобразователи

Принцип действия. Основные соотношения. Пути использова ния. Емкостный преобразователь является конденсатором, напри мер плоским конденсатором, емкость которого С, как известно, вы

па'а/'а<зтуог <+>г>пи*'и тт<"»й

![]()

где е — диэлектрическая проницаемость среды между обкладками

(для воздуха бц = 8,85-Ю'"12 ф/м);

8 — поверхность обкладки;

8 — расстояние между обкладками.

1Емкостные преобразователи могут быть использованы при ерении различных неэлектрических величин по четырем направ-иям: измеряемая неэлектрическая величина может быть функ-нально

связана либо с 8, либо с 8, либо с е, либо с диэлектриче-ии потерями конденсатора. В последних двух случаях емкостные образователи можно применять для анализа состава веще-1, поскольку диэлектрическая проницаемость и потери являются кцией свойств вещества. При этом естественной входной вели-ой преобразователя будет состав вещества, заполняющего про

странство между пластинами. Особенно широко емкостные преобразователи этого типа применяются при измерении влажности твердых и жидких тел.

![]()

![]()

^ В подавляющем же большинстве случаев практического использования емкостных преобразователей их естественной входной величиной является геометрическое перемещение электродов относи-гтельно друг друга.

Емкость преобразователя (рис. 3-1) может быть определена как емкость двух параллельно соединенных конденсаторов. Один кон-^ денсатор Сд образован частью электродов и диэлектриком —жидкостью, уровень которой измеряется, а второй конденсатор Со — остальной частью электродов и диэлектриком — воздухом.Э

![]()

; А2

.где /о—полная длина преобразователя (трубки);

? /—длина трубки, заполненной жидкостью;

| е — диэлектрическая проницаемость жидкости;

Е- ео — диэлектрическая проницаемость воздуха;

/?1 и ^з — радиусы внешнего и внутреннего цилиндров

На рис. 3-2 показан принцип устройства емкостного преобразователя для измерения толщины ленты из диэлектрика (например, из резины). Испытуемая лента 1 протягивается с помощью роликов 2 между обкладками 3 конденсатора. Если длину зазора между обкладками конденсатора обозначить 8, толщину ленты диэлектрика 5д, а диэлектрическую проницаемость ленты из диэлектрика- вд, то емкость С можно выразить как

где 8 — плошаль обклалок.

![]()

На рис. 3-3 показан принцип устройства емкостного преобразователя с переменной площадью 5 обкладок, используемого при измерении угла поворота вала. Подвижная обкладка 1, жестко скрепленная с валом 3, перемещается относительно неподвижной обкладки 2 так, что длина зазора между обкладками сохраняется неизменной.

Наиболее широкое распространение получили емкостные .преобразователи, в которых в зависимости от измеряемой неэлектрической величины (чаще всего механической) изменяется длина 8 зазора. Принцип устройства подобного дифференциального преобразователя изображен на рис. 3-4. Обкладка 1 закреплена на пружинах и перемещается параллельно самой себе под воздействием измеряемой силы А Обкладки 2 и 3 неподвижны. Емкость между обкладками / и 2 увеличивается, а между обкладками 1 и 3 уменьшается.

На рис. 3-5 показана конструкция одной половины дифференциального емкостного преобразователя, используемого в качестве преобразователя недокомпенсации в приборе уравновешивания. Подвижная пластина / крепится к корпусу 2 на растяжках 3, жест

кость которых в направлении оси Х—Х очень мала. При действии силы Р подвижная пластина перемещается и зазор между подвиж-

изолированы от корпуса специальными прокладками 4 и стеклянными «слезками» 5.

В некоторых случаях затруднительно присоединять токоподводы к подвижному элементу емкостного преобразователя. На рис. 3-6, а показан принцип устройства емкостного дифференциального преобразователя поплавкового велосиметра [Л. 253]. При действии ускорения пустотелый поплавок 1, находящийся во вращающемся цилиндре 2, наполненном вязкой жидкостью, перемещается вдоль оси X. Перемещение поплавка пропорционально скорости объекта. При перемещении поплавка изменяются зазоры между ним и неподвижными пластинами 3 и 4, вмонтированными с внутренней стороны торцов вращающегося цилиндра, и, следовательно, изменяются емкости С^и Сд между поплавком и пластинами 3 а 4 (рис. 3-6, б).

В этих условиях присоединение токопод-вода к поплавку невозможно. Поэтому на

еще одна обкладка 5 таким образом, чтобы емкость Со между нею и поплавком при перемещении последнего оставалась неизменной. Эквивалентная схема включения такого преобразователя показана

![]()

![]()

![]()

Дна рис. 3-6, б. Наличие емкости Со в измерительной диагонали мо-Дета несколько понижает чувствительность преобразователя, но зато •Обеспечивает присоединение измерительной цепи к подвижной об-ркладке без токоподводов.

Емкостные преобразователи основаны на зависимости электрической емкости конденсатора от размеров, взаимного расположения его обкладок и от диэлектрической ^проницаемости среды между ними.

Для двухобкладочного плоского конденсатора электрическая емкость

![]()

^де во — диэлектрическая постянная; е — относительная диэлект-ряческая проницаемость среды мбжду обкладками; s — активная "площадь обкладок; 6 —расстояние между обкладками.

Из выражения для емкости дидно, что преобразователь может быть построен с использованием зависимостей С === /i (е), С ===- f^ (s), С --/я (6).

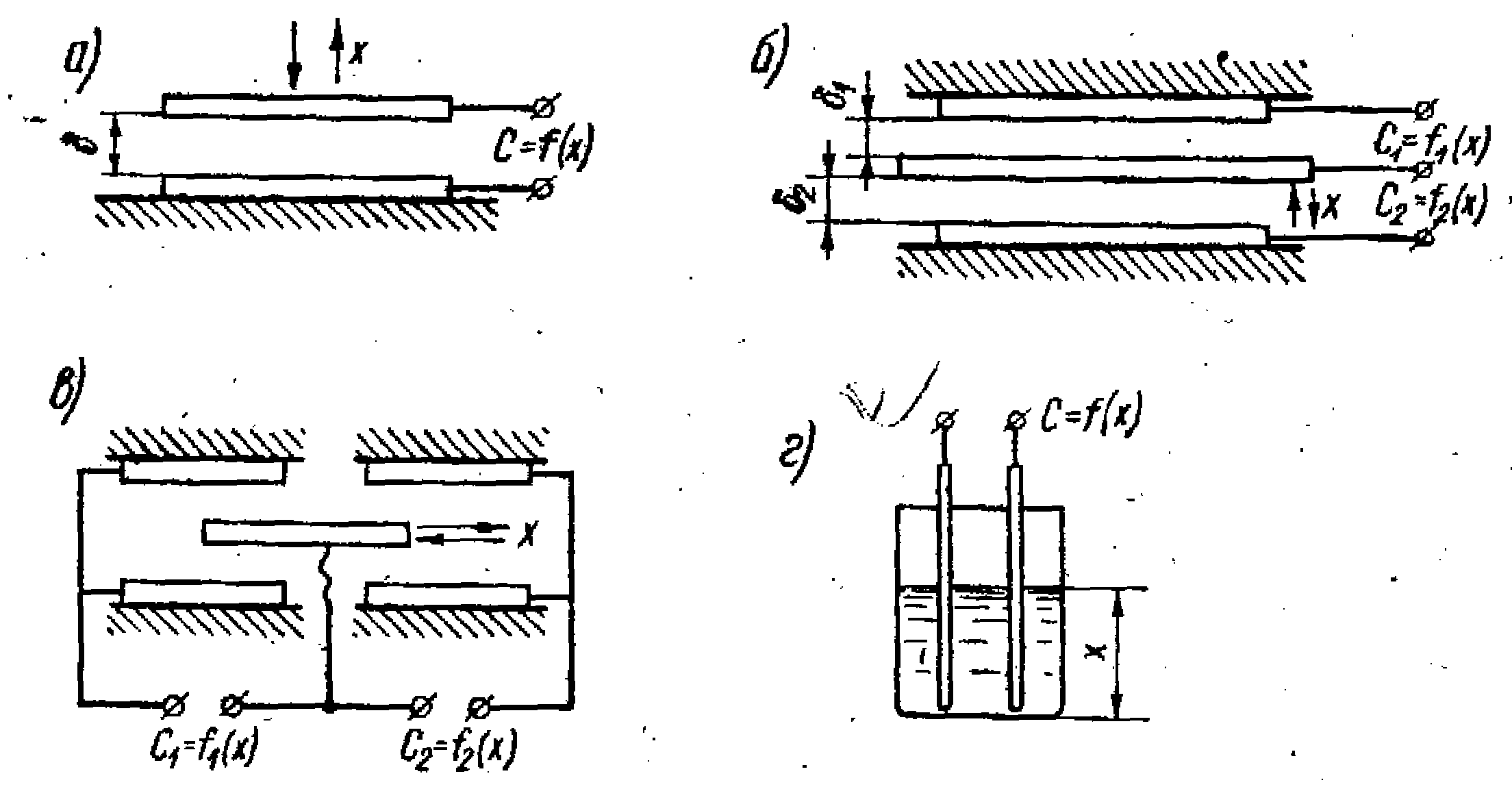

Рис. 245. Емкостные преобразователи: а — с изменяющимся расстоянием между пластинами; б — дифференциальный;

е — дифференциальный с переменной активной площадью пластин; г — с переменной диэлектрической лостояяной среды между пластинами

На рис. 245 схематически показано устройство различных емкостных преобразователей. Преобразователи на рис. 245, а представляют собой конденсатор, одна пластина которого перемещается под действием измеряемой величины х относительно неподвижной пластины. Изменение расстояния между пластинами 6 ведет к измелению емкости преобразователя.

Функция преобразования С === ^ (6) нелинейна, что ограничивает диапазон изменения 6. Чувствительность преобразователя резко возрастает с уменьшением расстояния 6, поэтому целесообразно уменьшать начальное расстояние между пластинами. При выборе начального-расстояния между пластинами необходимо учитывать пробивное напряжение воздуха (10 кВ/см для воздуха).

Такие преобразователи испбльзуютта для тазмереяйя малых пе-ремещений^енее 1 мм).

Малое "рабочее перемещение пластин приводит к появлению погрешности от изменения расстояния между пластинами при колебаниях температуры. Соответствующим выбором размеров деталей преобразователя и материалов можно знаитльно сниить.

В емкостных преобразователях возникает усилие притяжевия между пластинами, определяемое производное от энергии электри- j ческого поля W^ по перемещению подвижной пластины; 1

![]()

где U — напряжение между пластинами; С — емкость между плас-^нами.

Применяются дифференциальные преобразователи (рис. 245, б), у которых имеется одна подвижная и две неподвижные пластины. При воздействии измеряемой величины х у этих преобразователей одновременно^ яо с рзанымм знаками изменяются зазоры^, а следовательно, соответственно изменяются емкости С^ и С^ Дифференциальные преобразователи дают возможность увеличить чувствительность прибора, уменьшить усилие между подвижными и неподвижными пластинами, уменьшить нелинейность функции преобразования и снизить влияние внешних факторов (температуры, Давления и влажности воздуха и т. д.). I