2) Электронная блокировка дифференциала

Названных недостатков лишена система электронной блокировки дифференциала (EDS).

Электронный авторегулятор, получая сигналы от датчиков частоты вращения, имеющихся в составе ABS, определяет угловые скорости ведущих колес и непрерывно сопоставляет их между собой. При несовпадении угловых скоростей, возникающем, например, при буксовании одного из колес, оно подтормаживается до тех пор, пока не сравняется по частоте вращения с небуксующим. В результате такого регулирования возникает реактивный момент, который в случае необходимости создает эффект механически заблокированного дифференциала.

Соответственно колесо, имеющее лучшие условия сцепления с дорожным покрытием, может передавать большее тяговое усилие. Перераспределение тягового усилия между колесами может происходить в интервале от 0 до 100%.

Силы, обусловленные работой системы EDS, настолько незначительны, что не оказывают негативного влияния на управляемость и устойчивость автомобиля при движении. Система в равной мере пригодна также для передне- и полноприводных машин.

При разности частот вращения порядка 110 1/мин система автоматически включается в работу и без ограничений действует при скоростях от 0 до 40 км/ч. При последующем повышении скорости система плавно и совершенно незаметно для водителя выходит из рабочего режима.

Система EDS действует и при движении задним ходом, однако при прохождении поворотов она не срабатывает.

Самопроизвольное срабатывание тормоза при нормальной езде исключается, поскольку система имеет многократную как электронную, так и гидравлическую защиту. Изменение температуры тормозов непрерывно контролируется электроникой авторегулятора, которая воспроизводит ее в функции продолжительности и частоты срабатывания EDS. При превышении допустимой температуры система EDS отключается. Действие ABS тормозной системы после такого отключения сохраняется.

ПБС является естественным развитием АБС. Она полностью выполняет функцию АБС и дополнительно предохраняет ведущие колеса от буксования при трогании и разгоне. Иными словами, при торможении ПБС работает как АБС, а при движении решает свои собственные задачи.

Благодаря работе ПБС повышается потенциал безопасности автомобиля, улучшаются его тяговые характеристики при движении в неблагоприятных дорожных условиях, а также облегчаются процессы трогания с места, интенсивного разгона, движения на подъем и эксплуатации автомобиля в сложных погодных условиях.

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

Функция ПБС достигается притормаживанием одного или обоих ведущих колес.

Конструктивно ПБС отличается от АБС наличием дополнительных узлов:

-

источника давления тормозной жидкости (Давление тормозной жидкости при торможении создает водитель, нажимая на педаль и используя помощь усилителя. При движении водитель давит на педаль акселератора, а педаль тормоза отпущена, следовательно, давление в тормозных механизмах отсутствует. Поэтому для создания тормозного момента необходим источник давления, например гидронасос с гидроаккумулятором),

-

электромагнитных клапанов, подключающих этот источник вместо главного тормозного цилиндра.

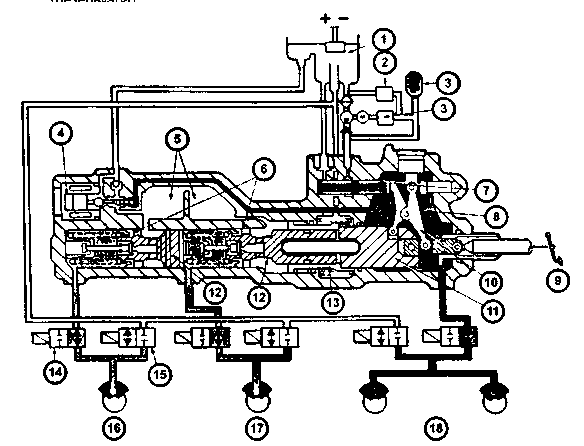

Разрабатываемая система EDS внедрена в ABS. Схема ABS, в которую внедряется EDS, изображена на рисунке 6.

1 - Резервуар

2 - Предохранительный клапан

3 - Давление в аккумуляторе и переключатель аварийной сигнализации

4 - Главный клапан

Рисунок 6 – Схема системы ABS

5 - Внутренний резервуар главного тормозного цилиндра

6 - Уплотнители поршней тормозного цилиндра

7 - Контрольный (золотниковый) клапан

8 - Камера усилителя

9 - Педаль тормоза

10 - Механизм рычага «ножницы»

11 - Поршень усилителя

12 Поршень главного цилиндра

13 - Противодействующая муфта

14 - Впускной клапан (при нормальной работе тормозов открыт)

15 - Выпускной клапан (при нормальной главного работе тормозов закрыт)

16 - Левый передний тормоз

17 - Правый передний тормоз

18 - Задняя ось

В состав гидроагрегата, кроме штатных насоса с электродвигателем, модулятора с шестью электромагнитными клапанами, гидроаккумулятора, дополнительным узлом входит блок клапанов системы EDS. При этом колесные датчики сигнализируют как о блокировке колес, так и о пробуксовке.

Функциональная схема размещения ПБС с притормаживанием колеса на автомобиле приведена в Приложении А.

Главный тормозной цилиндр предназначен для преобразования усилия, прилагаемого к педали тормоза, в избыточное давление тормозной жидкости и распределения его по рабочим контурам (трубопроводу). С главным цилиндром объединен резервуар для тормозной жидкости. По контурам давление передается к колесным цилиндрам, и они прижимают тормозные колодки к дискам и барабанам (на передних колёсах обычно используется дисковый тормозной механизм, на задних – барабанный).

Вакуумный усилитель увеличивает силу, создающую давление в тормозной системе. Для этого используется разрежение, создаваемое в вакуумной камере усилителя. Во многих автомобилях камера усилителя соединена с впускным трактом (коллектором) двигателя, где во время работы силового агрегата всегда создается разрежение.

Гидроаккумулятор давления предназначен для накапливания жидкости, поступающей от насоса, и передачи её в моменты наибольших расходов.

Электромагнитные клапаны АБС - модуляторы - используются и в ПБС для модулирования (управления) давления тормозной жидкости в тормозных камерах ведущих колес. В каждом из контуров тормозной системы предусмотрено два клапана - впускной, который открывает путь жидкости из аккумулятора давления к рабочему цилиндру, когда надо увеличить тормозное усилие, и выпускной, позволяющий жидкости уйти обратно в аккумулятор, когда давление надо ослабить, т.е. в режиме работы ABS (вся жидкость, попадающая в аккумулятор, возвращается в главный тормозной цилиндр при выключении тормозов). Эти клапаны при работе системы либо открываются поочередно, либо закрыты, если давление в контуре должно сохраняться неизменным.

АБС задних колёс оснащена единственным модулятором, который называют клапаном АБС задних колёс, а также изолирующим клапаном сброса тормозной жидкости, обслуживающим тормоза задних колёс.

Открытый главный клапан подключает электромагнитные клапаны всех контуров тормозной системы в статическом режиме (без подключения систем ABS и EDS), т.е. при воздействии на тормозную педаль, закрытый - подключает пару клапанов буксующего колеса в режиме работы системы EDS.

Первый клапан системы EDS закрыт в статическом режиме и во время работы ABS и открыт при работе системы EDS, так что давление может подаваться к суппортам передних дисковых тормозных механизмов.

Второй клапан системы EDS открыт в статическом режиме и во время работы ABS и закрыт при работе системы EDS, предотвращая таким образом обратное течение тормозной жидкости в заправочный бачок (резервуар для тормозной жидкости).

В качестве УУиОИ используется электронный контроллер ABS с логической схемой EDS (авторегулятор с 55-контактным штепсельным разъёмом), в котором интегрируются (встраиваются) устройства согласования с датчиками (информационные преобразователи, коммутатор сигналов и выходные усилители мощности).

Работа системы в режиме противоблокировочного регулирования тормозной системы (в качестве ABS): при воздействии на тормозную педаль давление из аккумулятора (давление в нём поддерживается порядка 180 бар) подаётся в полость усилителя, а оттуда через второй клапан системы EDS и главный клапан – к электромагнитным клапанам.

Работа системы в режиме блокировки дифференциала: буксование одного из передних колёс распознаётся с момента его возникновения по сигналам датчика угловых скоростей. Электроника закрывает второй клапан системы EDS (одновременно открывая первый) и главный клапан. Теперь тормозная жидкость, проходя через редукционный клапан в главный тормозной цилиндр, создаёт в нём давление от 60 до 70 бар. В результате под управлением пары клапанов ABS , обслуживающей тормозной контур буксующего колеса, создаётся тормозной момент, который в сумме с возможно передаваемым на него крутящим моментом равен моменту, реализуемому на стороне с более высоким коэффициентом сцепления.

ДАТЧИК УГЛОВОЙ СКОРОСТИ КОЛЕСА

Датчики ПБС аналогичны датчикам АБС, только минимальная измеряемая скорость составляет 2-3 км/час вместо 5 км/час.

Сопротивление, Ом: 400-800.

По сигналам от датчиков оборотов колеса в электронном управляющем блоке вычисляется средняя скорость, примерно соответствующая скорости движения автомобиля. Сравнивая скорость вращения каждого отдельного колеса со средней вычисленной скоростью, электронный блок определяет состояние проскальзывания отдельного колеса и тем самым устанавливает, какое колесо находится в предблокировочном состоянии.

Практическое применение в современных ПБС нашли индукционные датчики угловой скорости (частоты вращения) колес, в которых, на основании законов электромагнитной индукции, генерируются импульсы электрического тока.

Датчики угловой скорости (индуктивно-частотные) контролируют состояние колес и передают информацию электронному блоку ПБС. Место их установки – ступичный узел. Датчик состоит из катушки индуктивности и зубчатого ротора, прикрепленного к тормозному диску. Создаваемое между диском и катушкой индуктивности магнитное поле позволяет контролировать скорость чередования зубьев ротора.

Электронные датчики скорости вращения колес создают электронный сигнал об угловой скорости вращения колес. Эти датчика являются «глазами» электронного регулятора, позволяя ему «видеть» уровень замедления или блокировку колеса (Приложение Б). В основу работы колесных датчиков положен принцип электромагнитной индукции. При вращении колеса мимо датчика проходят зубцы и впадины специального ротора и наводят в обмотке датчика электрический сигнал, частота которого пропорциональна угловой скорости колеса и количеству зубцов на роторе.

Каждый датчик оснащен зубчатым диском 3, который также называют сенсорным колесом, зубчатым колесом или магнитным механизмом сопротивления. Он находится на колесной ступице 4 или оси и вращается вместе с колесом. Большинство сенсорных колес можно заменять, и их часто прикрепляют путем напрессовки на механизм, которым они управляют (к диску, валу колеса (полуоси) и т.д.).

Расположение датчиков угловой скорости на передних и задних колёсах изображено в Приложении Б.

Датчики передних колес (1) встроены в передние поворотные кулаки (2), датчики задних колес (5) — в задние суппортные кулаки (7)

Датчик колеса может крепиться к ступице колеса, быть встроенным в вал-шестерню или в дифференцирующий картер механизма задней оси (Приложение Б).

Схематично осевой датчик скорости изображён в Приложении Б.

Датчик — это магнитная индукционная катушка — катушка или проволока с магнитным стержнем справа в непосредственной близости от сенсорного колеса. Промежуток между зубчатым колесом и катушкой датчика, заполненный воздухом, имеет строго определенное расстояние, чтобы обеспечить тем самым самоиндукцию без контакта и износа (рисунок 7).

Рисунок 7 – Расположения опорного пальца датчика угловой скорости по отношению к магнитному полю

Датчик скорости вращения колес может крепиться таким образом, что опорный палец находится на радиальной линии вне магнитного поля (А), в осевом положении вне магнитного поля (В), или вдоль магнитного поля (С)

Когда колесо вращается, в индукционной катушке при каждом прохождении зубчиков колеса генерируется электрический сигнал. Частота этих сигналов прямо пропорциональна скорости вращения колеса, и эта частота увеличивается или уменьшается в зависимости от того, вращается колесо быстрее или медленнее (Приложение Б). Электрический сигнал возникает благодаря тому, что металлические зубцы колесика датчика пересекают магнитные силовые линии катушки (рис. 8). Каждый датчик связан с электронным регулятором парой проводов.

Генерирование электрического сигнала в датчике поясняется в Приложении Б.

Когда зубчатое колесо движется под индукционной катушкой, в ней генерируется электрический сигнал (А). Частота сигналов возрастает по мере того, как увеличивается скорость вращения колеса

Рисунок 8 – Процесс формирования электрического сигнала

Форма волны показывает положительный потенциал сигнала, который генерируется, когда передняя часть зубца колесного тона проходит через датчик скорости (1). Напряжение сигнала падает до нуля, когда датчик скорости проходит центр зубца (2) или находится между двумя зубцами (4). Отрицательный потенциал генерируется, когда задняя часть зубца проходит через датчик скорости (3).