- •Глава 17

- •§ 17.1. Назначение. Принцип действия

- •§ 17.2. Основные параметры и типы электромагнитных реле

- •§ 17.3. Электромагнитные реле постоянного тока

- •§ 17.4. Последовательность работы электромагнитного реле

- •§ 17.5. Тяговая и механическая характеристики электромагнитного реле

- •§ 17.6. Основы расчета магнитопровода электромагнитного реле

- •§ 17.7. Основы расчета обмотки реле

- •§ 17.8. Электромагнитные реле переменного тока

- •§ 17.9. Быстродействие электромагнитных реле

§ 17.3. Электромагнитные реле постоянного тока

Устройство электромагнитных реле постоянного тока показано на рис. 17.4: а — с поворотным якорем, б — с втяжным якорем. Основные детали и узлы реле имеют следующие обозначения: 1 — катушка на каркасе; 2 — ярмо; 3 — сердечник; 4 — якорь; 5 — штифт от-липания (немагнитная прокладка); 6 — возвратная пружина; 7 — подвижные контакты; 8' и 8" — неподвижные контакты.

Магнитопровод электромагнитного механизма реле состоит из неподвижной и подвижной частей. Подвижная часть называется якорем. Неподвижная часть состоит из сердечника, который нахо-

дится внутри катушки, и ярма — той части магнитопровода, которая Охватывает катушку.

В реле с поворотным якорем (рис. 17.4, а) электромагнитный механизм и контактный узел закреплены на общем изоляционном основании 9. При протекании тока по обмотке катушки 1 якорь 4 притягивается к сердечнику 3 и совершает поворот относительно точки опоры А. При этом якорь перемещает подвижный контакт 7, который размыкается с неподвижным контактом 8' и замыкается с неподвижным контактом 8". Контакты закреплены на плоских пружинах 10, которые служат и для подсоединения к внешней цепи. Когда ток через обмотку реле прекращается, якорь поворачивается в исходное положение.

В некоторых реле это происходит под действием силы тяжести якоря, в некоторых — под действием контактных пружин или специальной возвратной пружины 6. Для того чтобы якорь при обесто-чивании обмотки не прилипал к сердечнику из-за остаточного намагничивания магнитопровода, на якоре устанавливается штифт отлипания 5 — пластинка из немагнитного материала, обеспечивающая зазор примерно в 0,1 мм между якорем и сердечником при срабатывании реле. Обычно сердечник имеет полюсный наконечник 11 для уменьшения магнитного сопротивления рабочего воздушного зазора.

В электромагнитном реле с втяжным якорем (рис. 17.4, б) при протекании тока по обмотке катушки 1 якорь 4 втягивается внутрь

ее до упора в сердечник 3. При этом подвижные мостиковые контакты /размыкаются с неподвижными контактами 8' и замыкаются с неподвижными контактами 8". Возврат якоря 4 в исходное положение при обесточивании реле происходит под действием возвратной пружины 6. Как и в реле с поворотным якорем, для исключения залипания якоря служит штифт 5. Для возврата якоря в исходное положение может использоваться и сила тяжести якоря.

§ 17.4. Последовательность работы электромагнитного реле

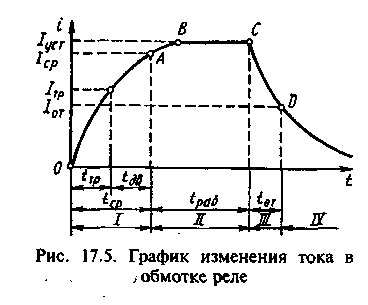

Рассмотрим последовательность работы электромагнитного реле с момента подачи напряжения на обмотку реле до момента снятия напряжения с обмотки и возвращения якоря в исходное положение. Поскольку обмотка реле имеет индуктивное сопротивление, ток в ней не может измениться скачком. Изменение тока (как нарастание, так и убывание) происходит плавно по экспоненциальной кривой (рис. 17.5).

Участок / характеризует срабатывание реле. Он начинается с момента подачи напряжения на обмотку реле (точка О) и заканчи вается в момент надежного замыкания контактов (точка А). На этом участке происходит срабатывание реле, и продолжительность его называется временем срабатывания tcp. Сразу после подачи напря жения ток в обмотке реле нарастает довольно быстро, поскольку постоянная времени сравнительно мала. Постоянная времени ка тушки, имеющей сопротивление R и индуктивность L, равна отно шению L/R, а пока якорь не начал приближаться к сердечнику, маг нитная цепь имеет большой за зор и, следовательно, индуктивность мала. Когда ток в обмотке реле достигнет значе ния /тр, при котором начинает движение (трогается) якорь, за зор начнет уменьшаться, индук тивность будет возрастать, а скорость нарастания тока будет уменьшаться. Время срабатыва ния состоит из времени трога- ния tTp и времени движения яко-

ря /дв (гср = ?тр + 1ЯВ). В точке А ток имеет значение /ср. Ток срабатывания больше тока трогания, поскольку за время /яв продолжалось его нарастание.

В точке А закончилось движение якоря. Начинается участок //, характеризующий реле в рабочем состоянии. Продолжительность этого участка /раб. В начале этого участка ток продолжает увеличиваться. В точке В рост тока прекращается, значение его определяется отношением напряжения на обмотке U к активному сопротивлению обмотки R. Это установившийся ток /уст = U/R. Участок АВ необходим для того, чтобы обеспечить надежное притяжение якоря к сердечнику, исключающее вибрацию якоря при сотрясениях реле. Отношение установившегося тока /уст к току срабатывания /ср называется коэффициентом запаса реле по срабатыванию Кзап - /уст / /ср; Кхп = 1,5-^2. В то же время /уст должен быть ограничен по соображениям нагрева.

Участок III начинается' с момента снятия напряжения с ббмот ки реле. В точке С начинается уменьшение тока, и в точке D якорь начинает отходить от сердечника (отпускает). В этой точке ток /от не обеспечивает такую силу притяжения, которая превышала бы противодействующую силу пружины. Время отпускания состоит из времени трогания и времени движения якоря до размыкания контактов: tm= 2Ф + /Д,,. Отношение тока отпускания к току срабатывания называется коэффициентом возврата: Ка - /от / /ср; Къ - 0,4-ьО,'8.

На участке IV якорь возвращается в исходное состояние и остается в нем до тех пор, пока не будет снова подано напряжение на обмотку реле.