- •Структура и информационное обеспечение.

- •Инфологическая модель сущность-связь.

- •Пространство памяти и размещение хранимых данных.

- •Управление свободным пространством памяти на странице.

- •Сущность.

- •Структура хранимых данных.

- •6.1 Способы защиты информации

- •6.2 Средства защиты информации

- •Проектирование и создание таблиц бд.

ИОСУ

-

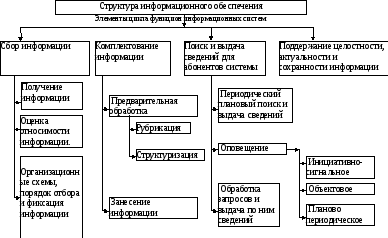

Структура и информационное обеспечение.

Сбор информации представляет собой специальным образом организованный порядок и процесс получения и отбора информации, имеющей отношение к предметной области информационной системы. Информацию получают от различных организаций и использования системы источников и каналов получения информации.

Оценка относимости информации к предметной области информационной системы может осуществляться автоматически, либо с участием аналитиков. Представляет собой сложную многокритериальную задачу, слабо подлежащую автоматизации.

Предварительная обработка информации определяется формой представления входных данных (структурированная/неструктурированная), особенностями представления данных в ИС и может включать классификацию сведений по определенным рубрикам или разделам предметной области с целью накопления материалов определенного характера, или объединенных каким-либо признаком или фактором. Структуризация информации представляет процесс преобразования документированной информации в семантику АИС.

Принципиальное значение имеет вопрос идентификации новых данных с возможно уже имеющимися. Периодический плановый поиск и выдача сведений осуществляется в целях обеспечения процессов организации, планирования и осуществления конкретного вида деятельности данной информационной системы. Функции информационно-аналитических служб заключаются в формировании и выдачи статистических и исходных данных по периодически повторяющейся ситуации в управленческой и производственной сфере.

Объектовое оповещение осуществляется через выдачу абонентов информационной системы любых данных по определенному объекту, теме, появляющихся в ИС конкретных источников.

Планово периодическое оповещение – через выдачу абонентам всех новых данных, поступивших к определенному сроку.

Обработка запросов и выдача по ним сведений регламентируется по вопросам инициирования, функционирования форм и способов выдачи информации по запросам.

Поддержание целостности и сохранности информации включает в себя просмотр и ревизию данных, поддержание актуальности данных. Данные задачи решаются категорией работников – администраторами информационных систем.

Удаление информации из информационной системы также, как и ее занесение регламентируются специальными нормативно-конструктивными документами.

-

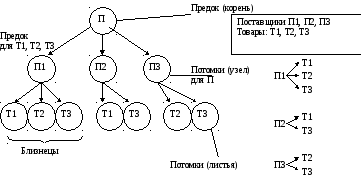

ИЕРАРХИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДАННЫХ.

(Для справки: Модель данных – это математическое средство абстракции, позволяющее отделить факты от их интерпретации и вместе с тем обеспечить развитие возможности представления соотношения данных. Любая модель данных состоит из комбинации 3 составляющих:

-

набор типов структур данных;

-

набор операторов или правил вывода для поиска и преобразования информации;

-

набор общих правил целостности.

Основными моделями являются: сетевая, иерархическая, реляционная.)

В ИМД объекты сущностей и отношения предметной области представляются набором данных, которые имеют строго древовидную структуру.

Достоинства ИМД: позволяют описать структуру, как на логическом, так и на физическом уровнях.

Недостатки.

-

Жесткая фиксация связей между элементами данных;

-

Быстрота доступа достигается за счет потери информационной гибкости;

-

В ИМД устанавливается строгий порядок обхода дерева (сверху - вниз, слева – направо) и следующие операции над данными:

а) найти указанное дерево;

б) перейти от одного дерева к другому;

в) перейти от одной записи к другой;

г) перейти от одной записи к другой в порядке обхода иерархии;

д) удалить текущую запись.

Основное внимание в ограничении целостности в ИМД уделяется целостности ссылок между предками и потомками. С учетом основного правила, никакой потомок не может существовать без родителей.

-

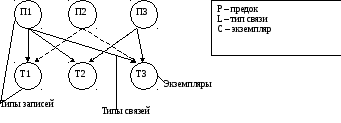

СЕТЕВАЯ МОДЕЛЬ ДАННЫХ.

СМД является расширением иерархической, но в отличие от ИМД здесь объект потомок может иметь не одного, а любое количество предков, то есть допускаются любые связи отношений, в том числе и одноуровневые, поэтому сетевая модель может быть представлена графом любого типа. СМД состоит из одного или нескольких типов записей и набора связей между ними, то есть каждый тип записи представлен в базе данных набором экземпляров записей данного типа. Аналогично, каждый тип связи представлен набором экземпляров связей данного типа между конкретными экземплярами типов записей. Для данного типа связей «L», между типом записи предка «Р» и типом записи потомка «С» выполняются следующие условия:

1) каждый экземпляр типа «Р» является предком только в одном экземпляре «L».

2) каждый экземпляр «С» является потомком не более, чем в одном экземпляре «L».

Над данными выполняются следующие операции:

1) найти конкретную запись (экземпляр) в наборе однотипных записей;

2) перейти от предка к первому потомку по некоторой связи;

3) перейти к следующему потомку по некоторой связи;

4) создать новую запись;

5) уничтожить запись;

6) модифицировать запись;

7) включить в связь;

8) исключить из связи;

9) переставить в другую связь.

Достоинства СМД.

1. навигация по связанным данным, что является отличительной особенностью СМД.

2. использование множественных типов данных для описания атрибута информационных объектов, что позволяет создавать информационные структуры табличной формы.

3. адекватность отражает инфологические схемы сложных предметных областей.

Недостаток: невозможно использовать различные прикладные информационные системы для одинакового описания данных в сетевой организации.

-

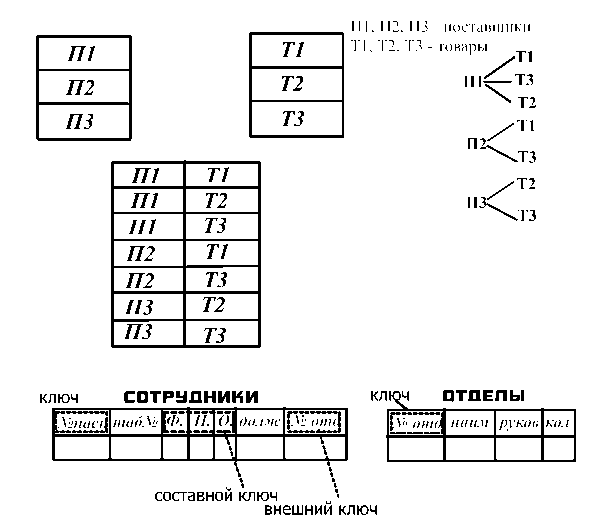

РЕЛЯЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ДАННЫХ.

В РМД объекты сущности инфологической схемы предметной области представляются плоскими таблицами данных. Столбцы таблицы, называемые полями соответствуют атрибутам объектов сущностей. Множество атомарных значений атрибута называется доменом. Строки таблиц представляют собой различное сочетание значений полей из доменов и называются кортежами (записями) и соответствуют экземплярам объектов сущностей.

В случае РМД слово «отношение» выражает не взаимосвязь между таблицами-сущностями, а определение самой таблицы как математического отношения доменов. Ключевому атрибуту объекта сущности, который идентифицирует (определяет) конкретный экземпляр объекта в таблице соответствует ключевое поле, когда конкретную запись таблицы идентифицирует значение не одного поля, а нескольких. Тогда, все эти поля называются ключевыми, а ключ составным. Ключевое поле для созданной записи впоследствии обновиться не может.

В некоторых таблицах роль ключа могут играть сразу несколько полей или группа полей. В этом случае один из ключей объявляется первичным. Непервичные ключи называются возможными, и в отличии от первичных могут обновляться. Схемой таблицы отношений называется совокупность определенных для нее полей и их свойств. Две таблицы с одинаковой схемой называются односхемными. Отношения связей объектов сущностей в РМД устанавливаются через введение в таблицах дополнительных полей, которые дублируют ключевые связанной таблицы и называются внешними ключами. Значения первичных ключей уникальны, то есть не могут повторяться. Значения внешнего ключа могут повторяться, что автоматически обеспечивает связь «один ко многим». Следовательно, связи типа «один к одному» в РМД автоматически обеспечиваются при одинаковых первичных ключах и РМД не может непосредственно отражать связь типа «многие ко многим», что снижает возможности реляционных баз при отображении сложных предметных областей.

Таким образом структура РМД определяется следующим набором базовых понятий:

1) таблица - отношение

2) схема таблицы отношения

3) домен

4) поле - атрибут

5) кортеж – запись(строка)

6) ключ

7) первичный ключ

8) вторичный ключ

9) внешний ключ (ссылка).

Ограничение целостности РМД разделяют на 2 группы:

1) требования целостности сущностей

2) целостность ссылок.

Первое заключается в уникальности экземпляров объектов, что соответствует уникальности каждого кортежа. Следовательно, существуют ограничения:

1. отсутствие кортежей-дубликатов (не должны совпадать первичные ключи).

2. отсутствие полей с множественным характером значений атрибутов.

Второе заключается в том, что целостность ссылок для любого кортежа с конкретным значением внешнего ключа должен соответствовать кортеж связанной таблицы с соответствующим значением первичного ключа. С целью создания условий для быстрого нахождения нужной записи при любых изменениях данных вводят индексирование полей. Индексирование полей или создание индексных массивов заключается в построении дополнительной упорядоченной информационной структуры для быстрого доступа к кортежам.

-

ОТНОШЕНИЯ С МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ.

Все операции над данными в РМД делятся на 2 группы:

1) операции обновления и обработки кортежей в таблицах отношений

2) операции обработки таблиц отношений.

К первой группе относятся:

1. операция «включить». Здесь требуется задание имени таблицы. Выполняется при условии уникальности значения ключа.

2. операция «удалить». Удаляет один или группу кортежей. Требует задания имени таблицы, имени поля и параметров значений полей, кортежи из которых должны быть удалены.

3. операция «обновить». Заключается в изменении значений неключевых полей у одного или группы кортежей.

Особенностью операций обработки таблиц отношений в РМД является то, что в качестве единичного элемента обработки выступает не запись, а таблица в целом. Поэтому все операции являются операциями над множествами, и их результатом также является множество, то есть новая таблица отношений.

1) операция объединения выполняется над двумя односхемными таблицами. Результирующая таблица содержит все строки операндов, за исключением повторяющихся.

2) операция пересечения – бинарная операция. На входе отношения, содержащие кортежи, которые присутствуют в обоих исходных отношениях.

3) операция вычитания (разность) выполняется над односхемными таблицами отношениями. Во многом похоже на пересечение, за исключением того, что результирующее отношение содержит кортежи, присутствующие в первом и отсутствующие во втором исходных отношениях.

4) операция произведения (декартово). Выполняется над таблицами отношениями с разными схемами. Результат - таблицы отношения с полями из первой и второй таблиц. Кортежи сцепляются последовательно, их количество равно произведению кортежей первой и второй таблицы.

5) выборка (горизонтальное подмножество). На входе используется одно отношение, результат новое отношение, построенное по той же схеме, содержащее подмножество кортежей исходного отношения, удовлетворяющему условию выборки.

6) проекция (вертикальное подмножество). Операция проекции представляет собой выборку из каждого кортежа значения атрибутов и удаления из полученного отношения повторяющихся строк.

7) соединение. Имеет сходство с декартовым произведением, но добавлено условие, согласно которому вместо полного произведения всех строк, в результирующее отношение включается только строки, удовлетворяющие определенному отношению между атрибутами соединения соответствующих отношений.

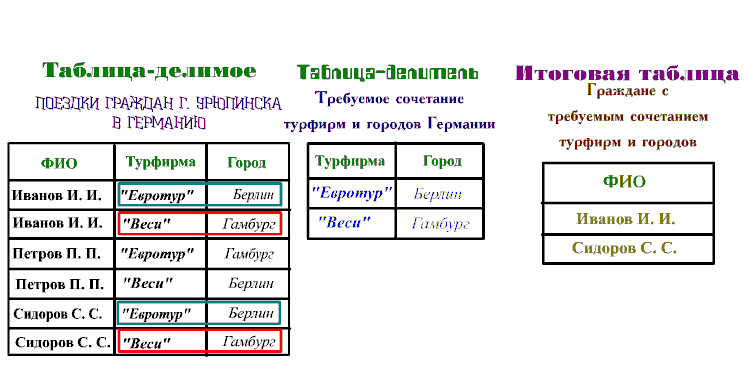

8) операция деления выполняется над двумя таблицами: делимое и делитель. При этом схема таблицы делителя должна состоять из подмножества полей таблицы делимого. Итоговая таблица содержит те поля таблицы делимого, которых нет в таблице делителе. Кортежи итоговой таблицы образуются на основе кортежей 1 таблицы по значениям полей, вошедших в итоговую таблицу при условии, что если взять произведение итоговой таблицы и делителя, то образуются кортежи таблицы делимого.

-

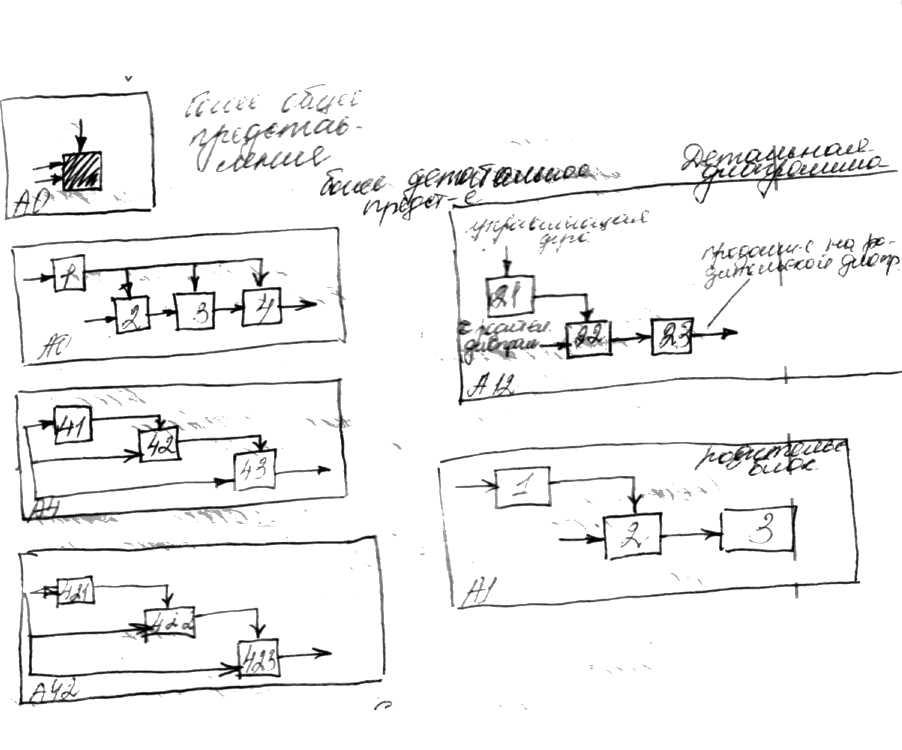

МЕТОДОЛОГИЯ SADT.

SADT – модели и соответствующие функциональные диаграммы , отвечает за функции.

Структура SADT

Методология представляет собой совокупность методов, правил и процедур, предназначенных для построения функциональной модели объекта, которые представляют области.

Функционально структура объекта, т.е. проводимые им действия связи между действиями.

Основные Эл-ты методологии основываются на графическом представлении блочного моделирования и строгости, точности выполнения правил SADT

Правила:

-

ограничение кол-ва блоков на каждом уровне декомпозиции (3-6)

-

связность диаграмм (номера блоков)

-

уникальность меток и наименований

-

синтаксические правила для графиков (блоки, дуги)

-

разделение входов и управлений, т.е. определение роли данных

-

отделение организации от функции, т.е исключение влияния организационный структуры на функцию модели.

Особенностью методологии является постепенное введение все больших уровней детализации по мере создания диаграмм, отображающих модель.

Графическое представление блочного моделирования отображает функцию в виде блока, а интерфейсы входа, выхода в виде дуг, которые могут быть как вх. так и вых. из него.

Дуги входящие сверху являются управляющими, слева обозначают входы, справа – выходы, снизу – механизмы. Механизмом может быть человек или информационно-управляющая система.

Модель SADT представляет собой серию диаграмм, с сопроводительной документацией, разбивающих сложные объекты на составные части, которые представляются в виде блоков. Детали каждого из основных блоков показаны на других диаграммах, на каждом шаге декомпозиции общая диаграмма называется родительской для более детальной диаграммы. Дуги входящие в блок и выходящие из него на диаграмме верхнего уровня являются тем же самым что и дуги входящие в диаграмму нижнего уровня, т.е. блок и диаграммы представляют общую систему, не присоединенные дуги соответствуют входным уравнениям и выходом родительского блока. Источник или получатель этих программных дуг может быть обнаружен только на родительской диаграмме, для того чтобы она была полной и не противоречивой.