- •1. Назовите основные жалобы пациентов с заболеваниями системы кровообращения.

- •2. Назовите особенности болевого синдрома при стенокардии и инфаркте миокарда.

- •3. Дайте характеристику боли при миокардитах, перикардитах, кардионеврозе, расслаивающей аневризме аорты.

- •Продолжительность боли – длительные (часы, дни).

- •4. Как объясняется возникновение сердцебиения и перебоев сердца?

- •5. Назовите жалобы пациента при сердечной астме и отеке легких.

- •6. Назовите клинические варианты одышки сердечного происхождения.

- •7.Назовите жалобы пациента, возникающие при застое крови в большом круге кровообращения.

- •8. Назовите механизм возникновения отеков при сердечной недостаточности.

- •9.Перечислите клинические варианты головной боли при заболеваниях сердечно-сосудистой системы.

- •10.Дайте клиническую характеристику симптома «мертвого пальца».

- •11. Что такое симптом перемежающей хромоты?

- •12. Что такое «воротник Стокса»?

- •13. Перечислите характерные изменения лица пациента при заболеваниях сердца.

- •14. Назовите виды вынужденного положения пациента при сердечной недостаточности, стенокардии, перикардите.

- •15. Методика определения пульса. Назовите основные характеристики пульса в норме и при патологии.

- •16. Что такое сердечный горб, верхушечный толчок, отрицательный верхушечный толчок, сердечный толчок? Диагностическое значение указанных симптомов.

- •17. Пальпация области сердца.

- •18. При каких состояниях наблюдается смещение верхушечного толчка влево, вправо, вверх?

- •19. Что такое симптом «кошачьего мурлыканья»? Диагностическое значение.

- •20. Назовите правила проведения перкуссии сердца. Как проводится определение границ абсолютной и относительной тупости сердца.

- •5 Легочная артерия; 6 – аорта; 7 – верхняя полая вена

- •21. Назовите границы абсолютной и относительной тупости сердца у здорового человека.

- •22. При каких патологических состояниях наблюдается расширение границ сердца вправо? Влево? Вверх?

- •23. Какова конфигурация сердца у здорового человека? Перечислите патологические конфигурации сердца.

- •24. Определение размеров сосудистого пучка.

- •25. При каких патологических состояниях наблюдается измерение границ абсолютной и относительной тупости сердца?

- •2. Механизм образования I тона.

- •3. Механизм образования II тона.

- •4. Механизм образования III и IV тонов сердца.

- •5. Места проекции клапанов сердца на грудную клетку и точки их выслушивания.

- •6. Правила аускультации сердца.

- •7. Порядок аускультации сердца.

- •8. Характеристика тонов сердца при выслушивании верхушки сердца (митральный клапан) и основания мечевидного отростка (трехстворчатый клапан).

- •9. Характеристика тонов сердца при выслушивании основания сердца (клапана аорты и легочной артерии).

- •10. Точка боткина-Эрба (V точка аускультации сердца): локализация, предназначение.

- •11. Назовите изменения тонов сердца по громкости (ослабления, усиления) в точках аускультации. Механизм образования этих изменений.

- •12. Механизм образования щелчка открытия митрального клапана, систолического щелчка, перикардтона.

- •13. Характеристика «ритма перепела», диагностическое значение его выявления.

- •14. Характеристика «ритма галопа», диагностическое значение его выявления.

- •15. Назовите причины ослабления и усиления обоих тонов сердца.

- •16. Перечислите заболевания, при которых наблюдается ослабление I тона у верхушки и у основания мечевидного отростка.

- •17. Перечислите заболевания, при которых наблюдается усиление I тона у верхушки сердца и у основания мечевидного отростка.

- •18. Перечислите заболевания, при которых наблюдается ослабление II тона над аортой и клапаном легочной артерии.

- •Перечислите заболевания, при которых наблюдается усиление (акцент) II тона над аортой и над клапаном легочной артерии.

- •20. Перечислите патологические состояния, при которых имеют место расщепление или раздвоение I тона, расщепление или раздвоение II тона.

- •Что такое сердечные шумы?

- •Особенности аускультации сердца при выявлении сердечных шумов.

- •Назовите классификацию сердечных шумов.

- •5. Дайте характеристику шума трения перикарда. Диагностическое значение его выявления.

- •6. Дайте характеристику плевроперикардиального и кардиопульмонального шумов. Диагностическое значение.

- •7. Методика разграничения шумов сердца, выслушиваемых в разных точках аускультации.

- •8. Назовите причины возникновения функциональных внутрисердечных шумов и состояния, при которых они выявляются.

- •9. Дайте характеристику функциональных внутрисердечных шумов.

- •10. Методика аускультации крупных сосудов (сонных, почечных, подвздошных, бедренных артерий, аорты, яремных вен). Дайте характеристику выявляемых звуковых явлений в норме и при патологии.

- •11. Лабораторно-инструментальная диагностика в кардиологии

- •Лабораторное исследование кардиологического профиля

- •1. Характеристика основных электрофизиологических свойств сердечной мышцы (автоматизм, возбудимость, проводимость, сократимость).

- •Мембранная теория возникновения биопотенциалов в сердце.

- •Проводящая система сердца.

- •Принцип устройства электрокардиографа и методика регистрации экг.

- •Электрокардиографические отведения.

- •Зубцы, сегменты, интервалы и комплексы экг и их характеристика.

- •Электрофизиологические процессы, обуславливающие возникновение зубцов, сегментов, интервалов и комплексов экг.

- •Что такое электрическая ось сердца, как она определяется? Варианты положения электрической оси сердца в норме и патологии.

- •Какие заболевания приводят к гипертрофии левого и правого предсердий? экг-признаки гипертрофии предсердий.

- •Диагностическое значение экг при гипертрофии левого желудочка.

- •Динамика изменений экг в острой, подострой и рубцовой стадии инфаркта миокарда: а–д – острая стадия; е-ж – подострая стадия; з – рубцовая стадия.

- •Топографическая диагностика инфаркта миокарда по данным электрокардиографического исследования.

- •1.Определение, механизмы развития, этиология, клиника нарушений ритма сердца и проводимости

- •2. Назовите основные варианты нарушения функции автоматизма сердца.

- •3. Назовите экг признаки синусовой тахикардии и ее диагностическое значение.

- •4. Назовите экг-признаки синусовой брадикардии и ее диагностическое значение.

- •5. Назовите экг-признаки синусовой аритмии и ее диагностическое значение.

- •6. Назовите основные варианты нарушения функций возбудимости сердца.

- •7. Что такое экстрасистолия и ее диагностическое значение.

- •8. Классификация экстрасистолий.

- •Предсердная экстрасистола

- •Желудочковая экстрасистола

- •9. Назовите экг-признаки синусовых экстрасистол.

- •10. Назовите экг-признаки предсердных экстрасистол.

- •11. Назовите экг-признаки атриовентрикулярных экстрасистол.

- •12. Назовите экг-признаки желудочковых экстрасистол.

- •13. Назовите варианты экстрасистол, отличающихся по ритму экстрасистолических импульсов.

- •14. Назовите варианты экстрасистол, отличающихся по количеству очагов экстрасистолических импульсов.

- •15. Назовите экг- признаки пароксизмальной тахикардии.

- •16. Назовите экг-признаки мерцания предсердий.

- •17. Назовите экг-признаки трепетания предсердий.

- •Правильная форма трепетания предсердий с проведением 4:1

- •18. Назовите варианты нарушения функции проводимости сердца.

- •19. Назовите экг-признаки синоаурикулярной блокады.

- •Неполная синоатриальная блокада (а) и выскальзывающий комплекс на фоне синоатриальной блокады (б)

- •20. Назовите экг-признаки внутрипредсердной блокады.

- •Межпредсердная (внутрипредсердная) блокада I степени. Заметно постоянное расщепление зубца р

- •21. Назовите экг-признаки атриовентрикулярной блокады I, II, III степени.

- •Прогрессирующая ав-блокада II степени типа 3:1

- •Экг при проксимальной форме ав-блокады III степени

- •Экг при дистальной форме ав-блокады III степени

- •22. Назовите экг-признаки блокады ножек пучка Гиса.

- •Экг при полной блокаде правой ножки пучка Гиса

- •Экг при неполной блокаде правой ножки пучка Гиса

- •Экг при полной блокаде левой ножки пучка Гиса

- •Экг при блокаде левой передней ветви пучка Гиса

- •Клиника и осложнения

- •III. Синдромы гипертрофии и дилатации левого желудочка (синдром кардиомегалии).

- •Синдром артериальной гипертензии.

- •IV. Синдром нарушения клапанного аппарата сердца

- •Синдром клапанного поражения

- •Синдром патологического процесса

- •Синдром нарушения кровообращения

- •Синдром аритмии

- •Механизм развития синдрома аритмии

- •Клинические проявления синдрома синдрома аритмии

- •Лабораторные и инструментальные исследования

- •Этапы диагностического поиска

- •Синдром острой и хронической недостаточности кровообращения.

- •Основные инструментальные методы диагностики при хронической сердечной недостаточности

- •Синдром легочной гипертензии

- •Симптомы легочной гипертензии

- •Диагностика синдрома легочной гипертензии

-

Принцип устройства электрокардиографа и методика регистрации экг.

Принцип устройства электрокардиографа

Электрокардиографы – приборы, регистрирующие изменение разности биопотенциалов между двумя точками в электрическом поле сердца во время возбуждения сердца с поверхности тела.

Электрокардиографы состоят из:

- входного устройства,

- усилителя биопотенциалов,

- регистрирующего устройства.

Разность потенциалов, возникающая на поверхности тела при возбуждении сердца, регистрируется с помощью системы металлических электродов, укрепленных на различных участках тела резиновыми ремнями или грушами. Через входные провода, маркированные различным цветом, электрический сигнал подается на коммутатор, а затем на вход усилителя, состоящего из катодных ламп, триодов или интегральных схем. Современные электрокардиографы синхронно регистрируют несколько различных электрокардиографических отведений (от 2 до 6-12), что сокращает время исследования и дает возможность получить более точную информацию об электрическом поле сердца.

Электродами воспринимается малое напряжение, не превышающее 1-3 mV. При помощи усилителя биопотенциалов напряжение усиливается во много раз и подается в регистрирующее устройство прибора.

Затем электрические колебания преобразуются в механические смещения якоря электромагнита и записываются на специальной движущейся бумажной ленте. Чаще используется непосредственная механическая регистрация на электрокардиографической бумажной ленте, напоминающей миллиметровку, перемещений якоря электромагнита с помощью легкого (малоинерционного) писчика, к которому подводятся чернила. В некоторых электрокардиографах осуществляется тепловая запись ЭКГ с помощью писчика, который нагревается и «выжигает» запись на специальной тепловой бумаге. Существуют электрокардиографы капиллярного типа (мингографы), в которых запись ЭКГ осуществляется с помощью тонкой струи разбрызгивающихся чернил.

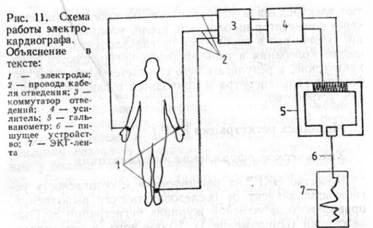

Схема работы электрокардиографа:

1 – электроды, 2 – провода кабеля отведения, 3 – коммутатор отведений, 4 – усилитель, 5 – гальванометр, 6 – пишущее устройство, 7 – ЭКГ-лента

Также каждый электрокардиограф имеет устройство для регулировки и контроля усиления. Для этого на усилитель подается стандартное калибровочное напряжение, равное 1 mV. Усиление электрокардиографа обычно устанавливается таким образом, чтобы это напряжение вызывало отклонение регистрирующей системы на 10 мм. Такая калибровка усиления позволяет сравнивать между собой ЭКГ, зарегистрированные у пациента в разное время и (или) разными приборами.

Лентопротяжные механизмы во всех современных электрокардиографах обеспечивают движение бумаги с различной скоростью: 25, 50, 100 мм / с-1. В зависимости от выбранной скорости движения бумаги изменяется форма регистрирующей кривой ЭКГ записывается либо растянутой, либо более сжатой. Чаще в практической электрокардиологии скорость регистрации ЭКГ составляет 50 и 25 мм /с-1.

Электрокардиографы должны устанавливаться в сухом помещении при температуре не ниже 10 °С и не выше 30 °С.

Методика регистрации ЭКГ

ЭКГ регистрируют в специальном помещении, удаленном от возможных источников электрических помех: электромоторов, физиотерапевтических и рентгеновских кабинетов, распределительных электрощитов и т.д.

Кушетка должна находиться на расстоянии не менее 1,5-2 м от проводов электросети.

Целесообразно экранировать кушетку, подложив под пациента одеяло со вшитой металлической сеткой, которая должна быть заземлена.

Исследование проводится после 10-15–минутного отдыха и не ранее чем через 2 ч после приема пищи. Больной должен быть раздет до пояса, голени должны быть также освобождены от одежды.

Запись ЭКГ проводится обычно в положении больного лежа на спине, что позволяет добиться максимального расслабления мышц.

Четыре пластинчатых электрода накладываются на внутреннюю поверхность голеней и предплечий в нижней их трети с помощью резиновых лент, а на грудную клетку устанавливают один или несколько (при многоканальной записи) грудных электродов, используя резиновую грушу-присоску.

Для улучшения качества ЭКГ и уменьшения количества наводных токов следует обеспечить хороший контакт электродов с кожей.

Для этого необходимо:

1) предварительно обезжирить кожу спиртом в местах наложения электродов;

2) при значительной волосистости кожи смочить места наложения электродов мыльным раствором;

3) покрыть электроды слоем специальной токопроводящей пасты, которая позволяет максимально снизить межэлектродное сопротивление.

Не следует применять марлевые прокладки, которые в процессе исследования быстро высыхают, что резко увеличивает электрическое сопротивление кожи. Необходимо использовать электродную пасту или, по крайней мере, обильно смачивать кожу в местах наложения электродов раствором натрия хлорида.

К каждому электроду, установленному на конечностях или на поверхности грудной клетки, присоединяют провод, идущий от электрокардиографа и маркированный определенным цветом.

Общепринятой является следующая маркировка входных проводов: правая рука – красный цвет, левая рука – желтый цвет, левая нога – зеленый цвет, правая нога (заземление пациента) – черный цвет, грудной электрод – белый цвет.

При наличии 6-канального электрокардиографа, позволяющего одновременно зарегистрировать ЭКГ в 6 грудных отведениях, к электроду V1 подключают провод, имеющий красную окраску на наконечнике, к электроду V2 –желтую, V3 – зеленую, V4 – коричневую, V5 – черную и V6 – синюю или фиолетовую.

Перед записью ЭКГ необходимо установить одинаковое усиление электрического сигнала – подачу на гальванометр стандартного калибровочного напряжения, равного 1 mV. Напряжение 1 mV вызывает отклонение гальванометра и регистрирующей системы, равное 10 мм. При необходимости можно изменить усиление: уменьшить при слишком большой амплитуде зубцов ЭКГ (1 mV = 5 мм) или увеличить при малой их амплитуде (1 mV = 15 или 20 мм).

Запись ЭКГ осуществляют при спокойном дыхании.

Вначале записывают ЭКГ в стандартных отведениях (I, II, III), затем в усиленных отведениях от конечностей (aVR, aVL и aVF) и грудных отведениях V1-V6).

В каждом отведении желательно записывать не менее 4 сердечных циклов PQRST.

ЭКГ регистрируют обычно при скорости движения бумаги 50 мм/с-1. Меньшую скорость (25 мм/с-1) используют при необходимости более длительной записи ЭКГ, например, для диагностики нарушений ритма.

После записи ЭКГ на бумажной ленте необходимо записать фамилию, имя, отчество, возраст пациента, дату и время исследования, номер истории болезни. Лента с ЭКГ должна быть разрезана по отведениям и наклеена на специальный бланк в той же последовательности, которая была рекомендована для съемки ЭКГ.