- •Тема 1 свойства живой материи. Химический состав клетки

- •Практическая работа 1

- •Тема 2 клеточный уровень организации живых систем

- •Практическая работа 2

- •Тема 3 размножение – основа непрерывности жизни

- •Практическая работа 3

- •Тема 4 онтогенез

- •Практическая работа 4

- •Тема 5 старение как один из этапов онтогенеза

- •Практическая работа 5

- •Тема 6 носители генетической информации

- •Типы рнк и их распространенность

- •Практическая работа 6

- •Тема 7 гены и геномы. Матричные процессы в клетке

- •Практическая работа 7

- •Тема 8 менделевская генетика

- •100% Жёлтые

- •Практическая работа 8

- •Тема 9 взаимодействие генов

- •Практическая работа 9

- •Тема 10 генетика человека

- •Практическая работа 10

- •Тема 11 эволюционная теория ч. Дарвина

- •Практическая работа 11

- •Тема 12 учение о микроэволюции и видообразовании

- •Практическая работа 12

- •Тема 13 введение в экологию

- •Практическая работа 13

- •Тема 14 организм и среда

- •Практическая работа 14

- •Тема 15 экосистемы. Биогеоценозы

- •Практическая работа 15

- •Тема 16 теории биосферы и ноосферы

- •Практическая работа 16

- •Тема 17 антропогенное воздействие и охрана природы

- •Практическая работа 17

- •Список использованной и рекомендуемой литературы

ПРЕДИСЛОВИЕ

Курс «Биология с основами экологии» занимает значимое место в системе подготовки специалистов в области естественно-научного и прикладного направления университетского образования по таким специальностям как 011000 – химия; 03220 – физика; 032101 – физическая культура и спорт.

В предлагаемом учебном пособии систематизированно изложен теоретический материал по биологии и экологии. Всего представлено 17 основных тем данного курса. Особое внимание уделено фундаментальным вопросам биологии и экологии: свойствам живой материи и уровням её организации; развертыванию этапов онтогенеза во времени; хранению и реализации генетического материала; эволюции органического мира; взаимодействиям организма и среды. Для каждой темы разработаны практические занятия для закрепления теоретических знаний и выработке умении и навыков у обучающихся. Практические занятия предусматривают различные виды деятельности студентов: лабораторные работы, семинарские занятия, подготовка докладов и рефератов по предлагаемым тематикам, выполнение тестовых заданий.

Пособие насыщено иллюстративным материалом: 82 рисунка, 16 таблиц, что обеспечит наиболее эффективное освоение такого сложного курса, как биология с основами экологии.

Литературные источники, указанные в списке основной и дополнительной литературы, имеются в фондах научной библиотеке.

Тема 1 свойства живой материи. Химический состав клетки

Биология как наука

Биология – наука о жизни. Термин биология был впервые предложен в 1802 г выдающимся французским естествоиспытателем Жаном Батистом Ламарком для обозначения науки о жизни как особом явлении.

Все живое представлено необычайным разнообразием форм. В настоящее время уже известно около 500 тыс. видов растений и более 1,5 млн. видов животных, населяющих нашу планету.

По изучаемым объектам биологию подразделяют на отдельные науки, такие как: микробиология, ботаника, зоология. Главные ветви этих наук – морфология, физиология, эмбриология, цитология, гистология, генетика и т.д. Среди основных направлений биологии усиленно развивается биология физико-химическая, т.е. область изучения живой материи, использующая методы и подходы химии, физики и математики. Значительные достижения надо отметить в области биохимии, молекулярной биологии, биофизики.

Уровни организации живой материи

-

Молекулярный – любая живая система, как бы сложно она ни была организована, проявляется на уровне функционирования биополимеров, построенных из большого количества мономеров. С этого уровня начинаются важнейшие процессы жизнедеятельности организма: обмен веществ и превращение энергии, передача наследственной информации и др.

-

Клеточный – клетка является структурной и функциональной единицей живых организмов, она представляет собой саморегулирующуюся, самовоспроизводящуюся живую систему.

-

Тканевый – ткань представляет собой совокупность сходных по строению клеток и межклеточного вещества, объединенных выполнением общей функции.

-

Органный – органы – это структурно-функциональные объединения нескольких типов тканей.

-

Организменный – многоклеточный организм представляет собой целостную систему органов, специализированных для выполнения различных функций.

-

Популяционно-видовой – совокупность организмов одного и того же вида, объединенная общим местом обитания, создает популяцию как систему надорганизменного порядка. В этой системе осуществляются простейшие эволюционные преобразования.

-

Биогеоценотический – биогеоценоз – совокупность организмов разных видов и факторов среды их обитания, объединенных обменом веществ и энергии в единый природный комплекс.

-

Биосферный – биосфера – система высшего порядка, охватывающая все явления жизни на нашей планете. На этом уровне происходит круговорот веществ и превращение энергии, связанные с жизнедеятельностью всех живых организмов, обитающих на Земле.

Свойства живых систем

-

Особенности химического состава. В состав живых организмов входят те же химические элементы, что и в объекты неживой природы. Однако соотношение различных элементов в живом и неживом неодинаково. Элементарный состав неживой природы на ряду с кислородом представлен в основном кремнием, железом, алюминием и т.д. В живых организмах 98% их массы приходится на четыре элемента: водород, кислород, углерод и азот.

-

Обмен веществ. Все живые организмы способны к обмену веществ с окружающей средой, поглощая из нее вещества, необходимые для питания, и выделяя наружу продукты жизнедеятельности.

-

Живые организмы поглощают из окружающей среды различные вещества. Вследствие целого ряда сложных химических превращений вещества из окружающей среды уподобляются веществам живого организма и из них строится его тело. Эти процессы называют ассимиляцией (анаболизмом), или пластическим обменом.

-

Другая сторона обмена веществ – процессы диссимиляции (катаболизм), в результате которых сложные органические соединения распадаются на простые, при этом утрачивается их сходство с веществами организма и выделяется энергия, необходимая для реакий биосинтеза. Обмен веществ обеспечивает постоянство химического состава и строения всех частей организма и, как следствие, постоянство их функционирования в непрерывно меняющихся условиях окружающей среды.

-

Самовоспроизведение (репродукция). Способность к размножению, т.е. воспроизведению нового поколения особей того же вида - одно из основных свойств живых организмов. Потомство в основных своих чертах обычно похоже на родителей.

-

Наследственность. Заключается в способности организмов передавать свои признаки, свойства и особенности развития из поколения в поколение. Она обусловлена стабильностью, т.е. постоянством строения молекул ДНК.

-

Изменчивость. Это свойство как противоположно наследственности, но вместе с тем тесно связано с ней, так как при этом изменяются наследственные задатки – гены, определяющие развитие тех или иных признаков.

-

Изменчивость создает разнообразный исходный материал для естественного отбора, т.е. отбора наиболее приспособленных особей к конкретным условиям существования, что в свою очередь приводит к появлению новых видов организмов.

-

Рост и развитие. Под развитием понимают необратимое направленное закономерное изменение объектов живой и неживой природы. Развитие с момента зачатия до рождения называется эмбриогенезом, с момента рождения – онтогенез, историческое развитие – филогенез.

-

Раздражимость – это свойство избирательно реагировать на изменение внешней и внутренней среды.

-

Дискретность. Отдельный организм или иная биологическая система (вид, биоценоз и др.) состоит из отдельных изолированных, т.е. обособленных или отграниченных в пространстве, но тем не менее тесно связанных и взаимодействующих между собой частей, образующих структурно-функциональное единство.

-

Саморегуляция. Это способность живых организмов, обитающих в непрерывно меняющихся условиях окружающей среды, поддерживать постоянство своего химического состава и интенсивность течения физиологических процессов.

-

Ритмичность. Это свойство присуще как живой, так и неживой природе. Обусловлено оно различными космическими и планетарными причинами: вращение Земли вокруг Солнца, сменой времени года и т.д. Ритм – это повторение одного и того же события или воспроизведение одного и того же состояния через равные промежутки времени.

-

Энергозависимость. Живые тела представляют собой открытые для поступления энергии системы. Под открытыми системами понимают системы, в которых непрерывно происходит поглощение и удаление веществ, а также обмен энергией со средой. Живые организмы существуют до тех пор, пока в них поступает энергия и материя в виде пищи их окружающей среды.

Биологически важные химические соединения Из известных более 100 хим. элементов в состав организмов входят около 80, причём только в отношении 24 известно, какие функции в клетке они выполняют.

Набор этих элементов не случаен. Жизнь зародилась в водах Мирового океана, и живые организмы состоят преимущественно из этих элементов, которые образуют легко растворимые в воде соединения.

В составе клеток человека преобладают элементы: органогены: О2 – 65–75 %; С – 15–18 %; Н – 8–10 %; N – 1,5–3 %; макроэлементы: Mg, Na, Ca, Fe, K, S, P, Cl ≈ 4–5 %; микроэлементы: Zn, Cu, Co, J, F, Mn ≈ 0,1 %. Сходный элементарный состав имеют клетки большинства животных; отличаются лишь клетки растений и микроорганизмов.

Таблица 1. Химическая организация клетки. Неорганические вещества

|

Вещество |

Поступление в клетку |

Местонахождение и преобразование |

Функции |

|

Вода |

У растений – из окружающей среды; у животных образуется непосредственно в клетке при расщеплении жиров, белков, углеводов и поступает из окружающей среды |

В цитоплазме, вакуолях, матриксе органелл, ядерном соке, клеточной стенке, межклетниках. Вступает в реакции синтеза, гидролиза и окисления |

Растворитель, источник кислорода, осмотический регулятор, среда для физиологичес-ких и биохимических процессов, химический компонент, терморегулятор |

|

Соединения азота |

У растений – из окружающей среды в виде ионов NH4+ и NO3- ; у животных – с пищей в виде белков и аминокислот |

В клетках растений ионы аммония и нитратов восстанавливаются до NH2 и включаются в синтез аминокислот; у животных аминокислоты идут на построение собственных белков. При отмирании организмов включаются в круговорот веществ в форме свободного азота |

Входят в состав белков, аминокислот, нуклеиновых кислот (ДНК, РНК) и АТФ |

|

Соединения фосфора |

У растений – из окружающей среды в виде ионов Н2РО4- и НРО42-; у животных – с пищей в форме органических (фосфолипиды) и неорганических соединений |

Соли фосфора – фосфаты, находясь в почве, растворяются корневыми выделениями растений и усваиваются. Остатки фосфорной кислоты при отмирании организмов минерализуются, образую соли. |

Входят в состав всех мембранных структур, нуклеиновых кислот (ДНК, РНК) и АТФ. ферментов, тканей (костной) |

|

Соединения калия |

У растений – из внешней среды в виде иона К+; у животных – с пищей |

Калий содержится во всех клетках в виде ионов К+, концентрация которых намного выше, чем в окружающей среде. После отмирания возвращается в окружающую среду в виде ионов |

"Калиевый насос" клетки способствует проникновению веществ через мембрану. Активизирует жизнедеятельность клетки, проведение возбуждения и импульсов |

|

Соединения кальция |

У растений – из внешней среды в виде ионов Са2+; у животных – с пищей |

Кальций содержится в клетках в виде ионов или кристаллов солей |

Образует межклеточное вещество и кристаллы в клетках растений. Входит в состав крови, способствует ее свертыванию. Входит в состав костей, раковин, известковых скелетов, коралловых полипов у животных |

Биологические полимеры – органические соединения, входящие в состав клеток живых организмов. Полимер – многозвенная цепь простых веществ – мономеров (n ÷ 10тыч. – 100тыс. моном.). Пример

n![]() CH2

= CH2

→

( – CH2

– CH2

– CH2

– CH2

–

)n

CH2

= CH2

→

( – CH2

– CH2

– CH2

– CH2

–

)n

![]()

мономер звено

мономерное

мономер звено

мономерное

полимер

Свойства биополимеров зависят от строения их молекул, от числа и разнообразия мономерных звеньев. Если мономеры разные, то повторяющиеся чередования их в цепи создают регулярный полимер.

Пример:

…А – А – В – А – А – В… регулярный

…А – А – В – В – А – В – А… нерегулярный

Углеводы Общая формула Сn(H2O)m Углеводы в организме человека играют роль энергетических веществ. Самые важные из них – сахароза, глюкоза, фруктоза, а также крахмал. Они быстро усваиваются ("сгорают") в организме. Исключение составляет клетчатка (целлюлоза), которой особенно много в растительной пище. Она практически не усваивается организмом, но имеет большое значение: выступает в роли балласта и помогает пищеварению, механически очищая слизистые оболочки желудка и кишечника. Углеводов много в картофеле и овощах, крупах, макаронных изделиях, фруктах и хлебе. Пример: Глюкоза, рибоза, фруктоза, дезоксирибоза – моносахариды Сахароза – дисахариды Крахмал, гликоген, целлюлоза – полисахариды

Нахождение в природе: в растениях, фруктах, в цветочной пыльце, овощах (чеснок, свекла), картофеле, рисе, кукурузе, зерне пшеницы, древесине и т.д.

Их функции: - энергетическая: при окислении до СО2 и Н2О высвобождается энергия; избыток энергии запасается в клетках печени и мышц в виде гликогена; - строительная: в растительной клетке – прочная основа клеточных стенок (целлюлоза); - структурная: входят в состав межклеточного вещества кожи сухожилий хрящей; - узнавание клетками других клеток: в составе клеточных мембран, если разделённые клетки печени смешать с клетками почек, то они самостоятельно разойдутся на две группы благодаря взаимодействию однотипных клеток.

Липиды (липоиды, жиры) К липидам относятся разнообразные жиры, жироподобные вещества, фосфорлипиды. Все они нерастворимы в воде, но растворимы в хлороформе, эфире. Нахождение в природе: в клетках животных и человека в клеточной мембране; между клетками – подкожный слой жира.

Функции:

- теплоизоляционная (у китов, ластоногих …);

- запасное питательное вещество;

- энергетическая: при гидролизе жиров выделяется энергия;

- структурная: некоторые липиды служат составной частью клеточных мембран.

Жиры служат для человеческого организма источником энергии. Их организм откладывает "про запас" и они служат энергетическим источником долговременного пользования. Кроме того, жиры обладают низкой теплопроводностью и предохраняют организм от переохлаждения. Неудивительно, что в традиционном рационе северных народов так много животных жиров. Для людей, занятых тяжелым физическим трудом, затраченную энергию тоже проще всего (хотя и не всегда полезней) компенсировать жирной пищей. Жиры входят в состав клеточных стенок, внутриклеточных образований, в состав нервной ткани. Еще одна функция жиров – поставлять в ткани организма жирорастворимые витамины и другие биологически активные вещества.

Белки

H

|

|

H – C – H ↔ COOH – уксусная кислота,

|

H

H

|

где H – C – радикал – активная частица, имеющая свободную пару

| электронов

H

СООН – функциональная группа класса органических кислот.

Если в R заменить ещё один Н на аминогруппу NH2, получим аминокислоту:

H H

|

|

|

|

NH2 ↔ H – C – → NH2 – C – СООН

амино | |

группа H H

глицин

(аминокислота)

Белки – биополимеры, мономерами которых являются аминокислоты.

Образование линейных молекул белков происходит в результате реакций аминокислот друг с другом.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

…

+ H ¦

NH–CH–CO¦OH + H¦NH–CH–CO¦OH + H¦NH–CH–CO¦OH + ...

+ H ¦

NH–CH–CO¦OH + H¦NH–CH–CO¦OH + H¦NH–CH–CO¦OH + ...

| | |

R R’ R’’

↓ -(n-1)H2O

…

–HN–CH

– CO – NH –CH– CO – NH –CH–CO–…

–HN–CH

– CO – NH –CH– CO – NH –CH–CO–…

| | |

R R’ R’’

|

пептидные связи |

Источниками белков могут служить не только животные продукты (мясо, рыба, яйца, творог), но и растительные, например, плоды бобовых (фасоль, горох, соя, арахис, которые содержат до 22–23% белков по массе), орехи и грибы. Однако больше всего белка в сыре (до 25 %), мясных продуктах (в свинине 8–15 %, баранине 16–17 %, говядине 16–20 %), в птице (21 %), рыбе (13–21 %), яйцах (13 %), твороге(14 %). Молоко содержит 3 % белков, а хлеб 7–8 %. Среди круп чемпион по белкам – гречневая крупа (13 % белков в сухой крупе), поэтому именно ее рекомендуют для диетического питания. Чтобы избежать "излишеств" и в то же время обеспечить нормальную жизнедеятельность организма, надо, прежде всего, дать человеку с пищей полноценный по ассортименту набор белков. Если белков в питании недостает, взрослый человек ощущает упадок сил, у него снижается работоспособность, его организм хуже сопротивляется инфекции и простуде. Что касается детей, то они при неполноценном белковом питании сильно отстают в физическом развитии. Каждая клетка живого организма содержит белки. Мышцы, кожа, волосы, ногти человека состоят главным образом из белков. Более того, белки – основа жизни, они участвуют в обмене веществ и обеспечивают размножение живых организмов.

Строение белков:

-

первичная структура – линейная, с чередованием аминокислот;

-

вторичная – в виде спирали со слабыми связями между витками (водородными);

-

третичная – спираль свёрнутая в клубок;

-

четвертичная – при объединении нескольких цепей, различных по первичной структуре.

Таблица 2. Строение белка

|

|

Первичная структура – определенная последовательность α-аминокислотных остатков в полипептидной цепи |

|

|

Вторичная структура – конформация полипептидной цепи, закрепленная множеством водородных связей между группами N-H и С=О. Одна из моделей вторичной структуры – α-спираль, обусловленная кооперативными внутримолекулярными Н-связями. Другая модель – b-форма ("складчатый лист"), в которой преобладают межцепные (межмолекулярные) Н-связи |

|

|

Третичная структура - форма закрученной спирали в пространстве, образованная главным образом за счет дисульфидных мостиков -S-S-, водородных связей, гидрофобных и ионных взаимодействий |

|

|

Четвертичная структура – агрегаты нескольких белковых макромолекул (белковые комплексы), образованные за счет взаимодействия разных полипептидных цепей |

Функции:

- строительная: белки являются обязательным компонентом всех клеточных структур;

- структурная: белки в соединении с ДНК составляют тело хромосом, а с РНК – тело рибосом;

- ферментативная: катализатором химических реакций выступает любой фермент – белок, но очень специфичный;

- транспортная: перенос О2, гормонов в теле животных и человека;

- регуляторная: белки могут выполнять регуляторную функцию, если они являются гормонами. Например, инсулин (гормон, поддерживающий работу поджелудочной железы) активизирует захват клетками молекул глюкозы и расщепление или запасание их внутри клетки. При недостатке инсулина глюкоза накапливается в крови, развивая диабет;

- защитная: при попадании инородных тел в организме вырабатываются защитные белки – антитела, которые связываются с чужеродными, соединяются и подавляют их жизнедеятельность. Такой механизм сопротивления организма называют иммунитетом;

- энергетическая: при недостатке углевода и жиров могут окислиться молекулы аминокислот.

Аденозинтрифосфорная кислота (АТФ) – универсальный переносчик и основной аккумулятор энергии в живых клетках, который необходим для синтеза органических веществ, движения, производства тепла, нервных импульсов, свечений. АТФ содержится во всех клетках растений и животных и представляет собой нуклеотид, образованный остатками азотистого основания (аденина), сахара (рибозы) и тремя остатками фосфорной кислоты. АТФ – нестабильная молекула: при отщеплении концевого остатка фосфорной кислоты АТФ переходит в АДФ (аденозиндифосфорную кислоту), при этом выделяется около 30,5 кДж.

Нуклеиновые кислоты – биополимеры, мономерами которых являются нуклеотиды.

Рис. 1. Синтез нуклеиновых кислот

![]()

![]()

Конденсациия

Конденсациия

1)

+

![]() + H2O

+ H2O

углевод Азотистое гидролиз нуклеозид

основание

2![]() )

+ Н2О

)

+ Н2О

+

![]()

Н3РО4 нуклетид

3

)

… + +…

)

… + +…![]() + Н2О

+ Н2О

Полинуклеотид (ДНК или РНК)

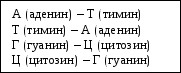

Молекула ДНК представляет собой структуру, состоящую из двух нитей, которые по всей длине соединены друг с другом водородными связями. Особенностью структуры ДНК является то, что против азотистого основания аденина в одной цепи лежит азотистое основание тимин в другой цепи, а против азотистого основания гуанина всегда расположено азотистое основание цитозин. Сказанное можно показать в виде схемы:

Эти пары оснований называют комплементарными основаниями (дополняющими друг друга). Нити ДНК, в которых основания расположены комплементарно друг другу, называют комплементарными нитями. Порядок расположения нуклеотидов в молекулах ДНК определяет порядок расположения аминокислот в линейных молекулах белков.

Таблица 3. Сравнительная характеристика ДНК и РНК

|

Признаки сравнения |

ДНК |

РНК |

|

Местонахождение в клетке |

Ядро, митохондрии, хлоропласты |

Ядро, рибосомы, цитоплазмы, митохондрии, хлоропласты |

|

Местонахождение в ядре |

Хромосомы |

Ядрышко |

|

Строение макромолекулы |

Двойной неразветвленный линейный полимер, свернутый правозакрученной спиралью |

Одинарная полинуклеотидная цепочка |

|

Состав нукотидов |

Азотистое основание (аденин, гуанин, тимин, цитозин); дезоксирибоза (углевод); остаток фосфорной кислоты |

Азотистое основание (аденин, гуанин, урацил, цитозин); рибоза (углевод); остаток фосфорной кислоты |

|

Функции |

Химическая основа хромосомного генетического материала (гена); синтез ДНК и РНК, информация о структуре белков |

Информационная (иРНК) передает код наследственной информации о первичной структуре белковой молекулы; рибосомальная (рРНК) входит в состав рибосом; транспортная (тРНК) переносит аминокислоты к рибосомам. |