- •1)Азотистый баланс

- •1. Синтез 5'-фосфорибозиламина

- •Реакции синтеза амф и гмф

- •4. Образование нуклеозидтрифосфатов атф и гтф.

- •1) Главные компоненты желудочного сока

- •Реакция взаимопревращения глицина и серина

- •2) Распад пуриновых оснований

- •3) Регуляция синтеза белка

- •4) Обнаружение молочной кислоты в желудочном

- •1. Метаболизм феиилаланина

- •2. Особенности обмена тирозина в разных тканях

- •Механизм реакции синтеза дезоксирибонуклеотида

- •3. Реакция фосфорилирования

- •4) Определение свободной соляной кислоты

- •Окисление аланина

- •3) Синтез амидов из карбоновых кислот

- •1. Особенности обмена метионина

- •2. Обмен цистеина

- •4) Мочевая кислота сыворотки крови

- •Реакция синтеза глутаминовой кислоты

- •Реакция синтеза глутамина

- •Реакция синтеза аспарагина

- •Переваривание белков в желудочно-кишечном тракте

Реакция синтеза глутаминовой кислоты

-

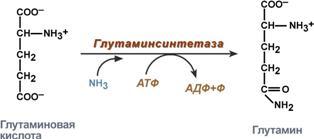

синтез глутамина – взаимодействие глутамата с аммиаком. Является главным способом уборки аммиака, наиболее активно происходит в нервной и мышечной тканях, в почках, сетчатке глаза, печени. Реакция протекает в митохондриях.

Реакция синтеза глутамина

Образование большого количества глутамина обеспечивает высокие концентрации его в крови (0,5-0,7 ммоль/л).

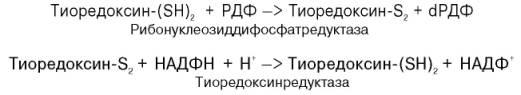

Так как глутамин проникает через клеточные мембраны путем облегченной диффузии, то он легко попадает не только в гепатоциты, но и в другие клетки, где есть потребность в аминогруппах. Азот, переносимый глутамином, используется клетками для синтеза пуринового и пиримидинового колец, гуанозинмонофосфата (ГМФ), аспарагина, глюкозамино-6-фосфата (предшественник всех остальных аминосахаров).

-

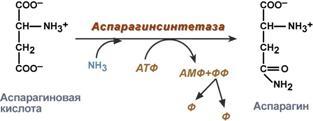

синтез аспарагина – взаимодействие аспартата с аммиаком. Является второстепенным способом уборки аммиака, энергетически невыгоден, т.к. при этом тратятся 2 макроэргические связи,

Реакция синтеза аспарагина

-

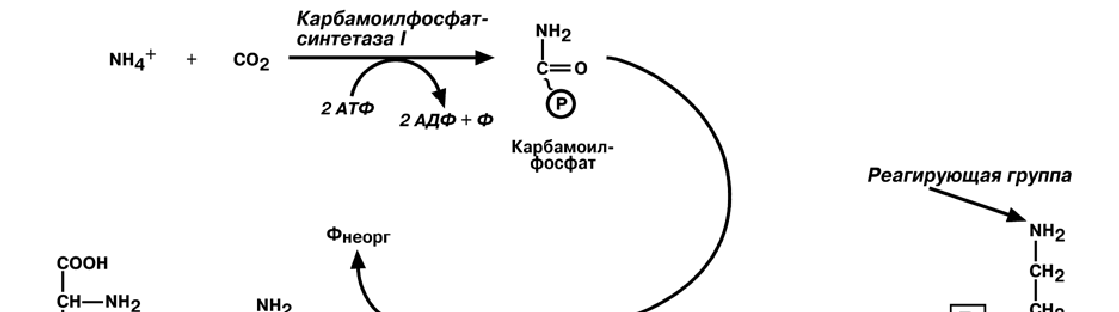

синтез карбамоилфосфата в митохондриях печени – реакция является первой в процессе синтеза мочевины, средства для удаления аммиака из организма.

2)

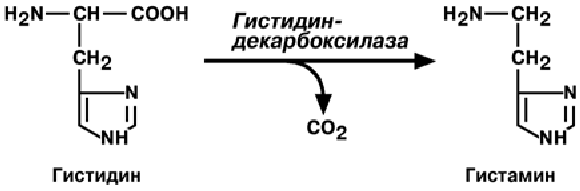

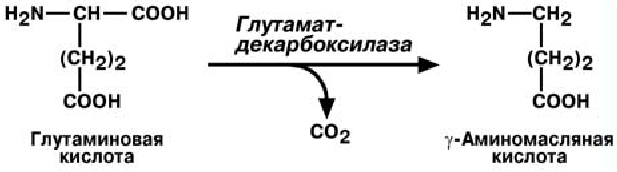

П р е в р а щ е н и е а м и н о к и с л о т п о к а р б о к с и л ь н о й г р у п п е

Такое превращение связано с удалением карбоксильной группы от аминокисло-

ты и образованием биогенных аминов.

Г И С Т А М И Н

Реакция образования гистамина наиболее активно идет в тучных клетках, базо-

филах и эозинофилах. В них гистамин синтезируется и накапливается в секреторных

гранулах.

В кровь гистамин выделяется при повреждении ткани, при ударе, электрическом

раздражении. В клинической практике секреция гистамина обычно связана с аллер-

гиями – при повторном попадании антигена в ранее сенсибилизированный организм

развивается аллергическая реакция.

Физиологические эффекты

1. Расширение артериол и капилляров. Как следствие – покраснение кожи, сни-

жение артериального давления;

2. Повышение проницаемости стенки капилляров. Как следствие, выход жидкости

в межклеточное пространство – отечность, снижение артериального давления;

3. Если п.п.1 и 2 наблюдаются в головном мозге – повышение внутричерепного

давления;

4. Увеличивает тонус гладких мышц бронхов. Как следствие – спазм и удушье;

5. Слабо повышает тонус мышц желудочно-кишечного тракта.

6. Стимулирует секрецию слюны и желудочного сока.

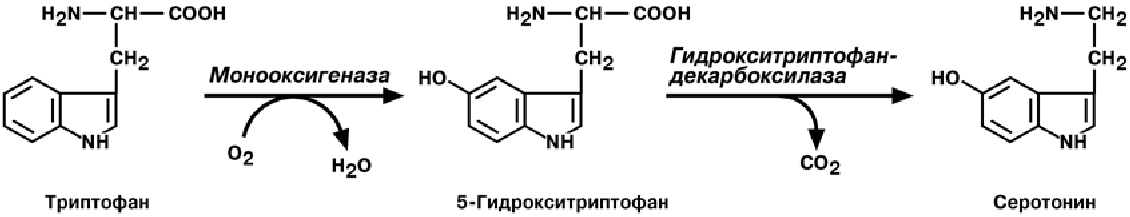

С Е Р О Т О Н И Н

Серотонин активно синтезируется в тучных клетках кожи, в селезенке, ЦНС, лег-

ких, печени.

Физиологические эффекты

1. Стимулирует сокращение гладких мышц желудочно-кишечного тракта. Как

следствие, повышение перистальтики ЖКТ;

2. Выражено стимулирует сокращение гладких мышц сосудов, кроме сосудов

миокарда и скелетных мышц. Как следствие, повышение артериального давления;

3. Слабо увеличивает тонус гладких мышц бронхов;

4. В центральной нервной системе является тормозным медиатором;

5. В периферических нервных окончаниях обуславливает возникновение боли и

зуда (например, при укусе насекомых).

Г А М М А - А М И Н О М А С Л Я Н А Я К И С Л О Т А

Синтез γ-аминомасляной кислоты происходит в центральной нервной системе, в

подкорковых образованиях головного мозга (гипоталамус, черная субстанция, блед-

ный шар).

Физиологические эффекты

В центральной нервной системе является тормозным медиатором;

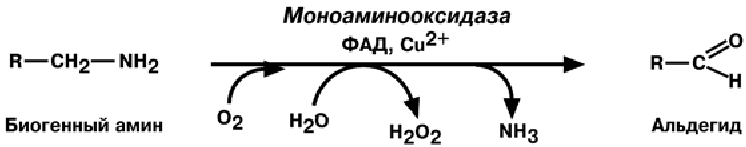

О Б Е З В Р Е Ж И В А Н И Е Б И О Г Е Н Н Ы Х А М И Н О В

Реакции инактивация биогенных аминов протекают с образованием свободного

аммиака и ФАДН2. Катализирует реакцию моноаминоксидаза, она обнаружена во

многих тканях, но наиболее активна в печени, желудке, почках, кишечнике, нервной

ткани.

3)

Синтез пуриновых оснований происходит во всех клетках организма, глвнам об-разом в печени. Исключение составляют эритроциты, полиморфноядерные лейкоци-ты, лимфоциты.

На синтез пуринового кольца затрачивается 6 молекул АТФ

Рибозо-5-фосфат является тем якорем, на основе которого синтезируется

пуриновый цикл. Первая реакция синтеза пуринов заключается в активации уг-лерода в первом положении рибозо-5-фосфата, это достигается синтезом 5-фосфоибзил-1-пирофосфата. Вторая реакция – это еренс NH2-группы глутами-на на активированный атом С1 рибозо-5-фосфата с образованием 5-фосфо-рибозиламина

4) Принцип:креатин в щел.ср. дает с пикрин.кислотой пикрат кератина оранж-крас цвета. Интенсивность овраски пропорциональна концентр.креатина в моче

Ход работы: в 2 пробирки: 1-вносят мочу, разведен в 50 раз, во2-эталон.р-р кератина. В каждую пробирку по 0,5 пикриновой к-ты, по 0,5 NaOH. Перемешивают и чз 30 мин колориметрируют.

Нормальные величины:

Д:27-62 мкмоль/л

Ж:44-88 мкмоль/л, М: 44-100 мкмоль/л

Билет №16

1)

При ухудшении всасывания аминокислот, при избытке белковой пищи, при на-

рушении деятельности пищеварительных желез, недопереваренные остатки белков

достигают толстого кишечника, где подвергаются воздействию кишечной микрофло-

ры. Этот процесс получил название гниение белков в кишечнике. Он также акти-

вируется при снижении перистальтики кишечника (запоры). При этом образуются

продукты разложения аминокислот, представляющие собой как токсины (кадаве-

рин, путресцин, крезол, фенол, скатол, индол, пиперидин, пирролидин), так и ней-

ромедиаторы (серотонин, гистамин, октопамин. тирамин). При распаде серусодер-

жащих аминокислот образуются сероводород и метилмеркаптан (СН3SН).

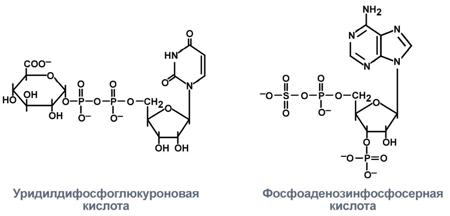

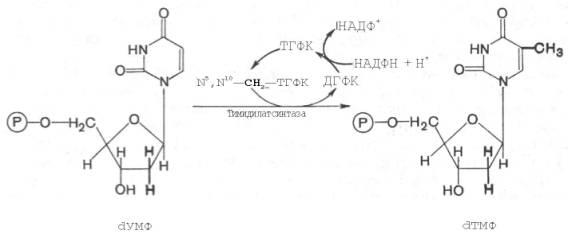

2) Тиоредоксин легко окисляется, превращаясь в дисульфидную S-S-форму. Для его восстановления в системе имеется специфический ФАД-содержащий фермент тиоредоксинредуктаза (мол. масса 68000), требующая наличия восстановленного НАДФН. Обозначив условно рибонуклеозиддифосфат РДФ, образование дезоксирибонуклео-тидов можно представить следующим образом:

Обе стадии могут быть представлены в виде схемы:

Для синтеза тимидиловых нуклеотидов, помимо дезоксирибозы, требуется также метилированное производное урацила – тимин. Оказалось, что в клетках имеется особый фермент тимидилатсинтаза, катализирующая метилирование не свободного урацила, а dУМФ; реакция протекает по уравнению:

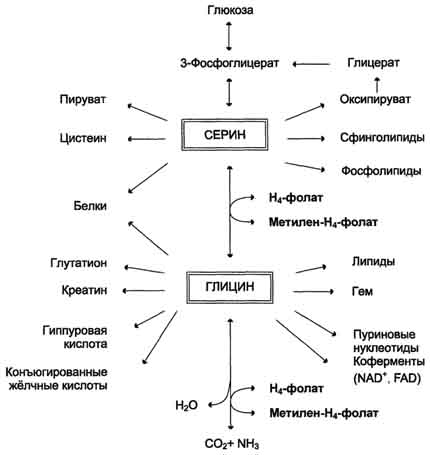

3) Глицин - также заменимая аминокислота, основным источником которой служит серии. Реакцию синтеза глицина из серина катализирует фермент серин-оксиметилтрансфераза, кофермен-том которой является Н4-фолат (см. схему А).

Реакция превращения серина в глицин легко обратима. Основной путь катаболизма глицина у человека и других позвоночных также связан с использованием Н4-фолата (см. схему Б).

Эта реакция обратима и катализируется глицинсинтазой - ферментным комплексом, похожим на пируватдегидрогеназный комплекс, и локализованным в митохондриях клеток печени. По последним данным глицинрасщепляющая ферментная система несколько отличается от глицинсинтазы и содержит 4 белка: Р-белок, включающий кофермент ПФ, Н-белок, содержащий липоевую кислоту, Т-белок с коферментом Н4-фолат, L-белок, являющийся дигидролипоилдегидрогеназой с коферментом NAD+.

4)

Билет №17

1)

С И Н Т Е З М О Ч Е В И Н Ы

В печеночные клетки аммиак попадает в виде глутамина, глутаминовой кислоты,

аланина, в свободном виде. Кроме этого, при метаболизме он образуется в большом

количестве и в самих гепатоцитах. В печени весь аммиак используется для синтеза

мочевины. Увеличение синтеза мочевины наблюдается при распаде тканевых бел-

ков (голодание, избыточные физические нагрузки, сахарный диабет) или избыточном

белковом питании.

Реакции синтеза мочевины являются циклическим процессом и получили назва-

ние орнитиновый цикл.

Синтез мочевины начинается в митохондриях (первая и вторая реакции), ос-

тавшиеся три реакции идут в цитозоле. Для переноса цитруллина и орнитина через

митохондриальную мембрану существуют специальные переносчики.

В образовании одной молекулы мочевины участвует 1 молекула NH3, 1 молекула

CO2, аминогруппа 1 молекулы аспарагиновой кислоты, затрачивается 4 макроэрги-

ческих связи трех молекул АТФ.__

2)

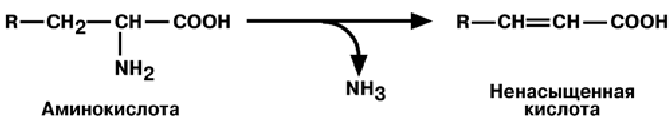

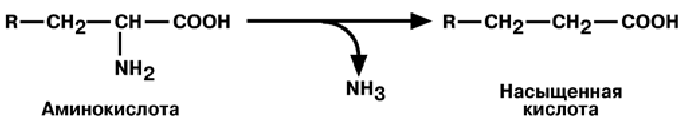

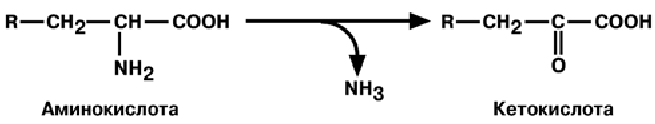

тИ П Ы Д Е З А М И Н И Р О В А Н И Я

• внутримолекулярное – с образованием ненасыщенной жирной кислоты;

• восстановительное – с образованием насыщенной жирной кислоты;

• гидролитическое – с образованием карбоновой гидроксикислоты;

• окислительное – с образованием кетокислот.

3)

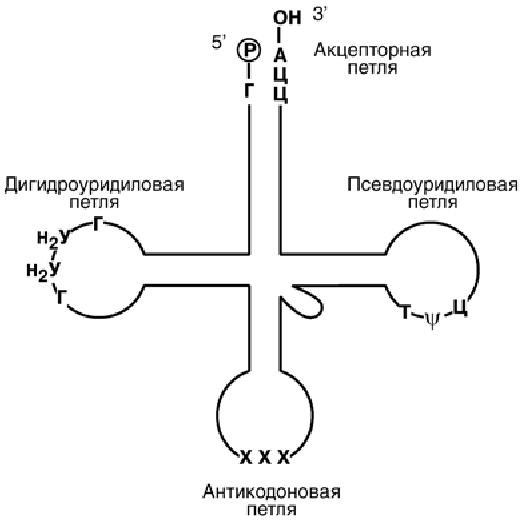

Транспортные РНК (тРНК) бактерий и эукариот включают 73-93 нуклеотида. Они переносят аминокислоты из цитозоля к рибосомам.Вторичная структура тРНК напоминает клеверный лист, а третичная – латинскую букву L.В «клеверном листе» выделяют четыре участка (или ветви, петли), каждый из которых имеет собственную функцию: антикодоновый,псевдоуридиловый, дигидроуридиловый, акцепторный. На 5’-конце тРНК находится гуаниловый нуклеотид, на 3’-конце – триплет Ц-Ц-А.

4)

Определение свободной соляной кислоты

в желудочном соке

Отклонения в составе пищеварительных соков или появление в

них компонентов, не содержащихся в физиологических условиях,

дают важную информацию о патологии пищеварения. В

клинической практике используют методы анализа желудочного

сока для диагностики и лечения заболеваний.

При анализе желудочного сока определяют его общее

количество, цвет, запах, наличие слизи, общую кислотность,

количество свободной и связанной соляной кислоты, присутствие

молочной кислоты, крови и желчных пигментов.

А. ПРИ ПОМОЩИ ИНДИКАТОРА «КОНГО КРАСНЫЙ»

Принцип

В присутствии свободной соляной кислоты в желудочном соке

индикатор «конго красный» меняет окраску на синюю, оставаясь в

нейтральной и щелочной среде красным (зона перехода рН 3,0-5,2).

Реактивы индикаторная бумага «конго красный»

Материал исследования

Нормальный и патологический желудочный сок.

Проведение анализа

На две разные полоски индикаторной бумаги наносят

стеклянной палочкой по 1 капле нормального и патологического

желудочного сока.

Б. ПРИ ПОМОЩИ ИНДИКАТОРА ДИМЕТИЛАМИНОАЗОБЕНЗОЛА

Принцип

Индикатор, п-диметиламиноазобензол, в присутствии

свободной соляной кислоты, имеет красную окраску, в щелочной

среде – желтую (зона перехода рН 2,3-4,2).

Реактивы

Индикатор п-диметиламиноазобензол.

Материал исследования

Нормальный и патологический желудочный сок.

Проведение анализа

В две пробирки вносят по 10 капель исследуемого желудочного

сока, добавляют по 2 капли п-диметиламиноазобензола.__

Билет №18

1)