- •Н.В.Вдовикина, а.В.Казунин, и.В.Машечкин, а.Н.Терехин Системное программное обеспечение: взаимодействие процессов.

- •Часть I. Теоретические основы. 5

- •Часть II. Реализация процессов. 34

- •Часть III. Реализация взаимодействия процессов. 62

- •6.4Семафоры. 116

- •Часть I. Теоретические основы.

- •Введение.

- •Понятие процесса.

- •Некоторые типы процессов.

- •«Полновесные процессы»

- •«Легковесные процессы»

- •Жизненный цикл процесса.

- •Синхронизация параллельных процессов.

- •Способы реализации взаимного исключения.

- •Запрещение прерываний и специальные инструкции.

- •Алгоритм Петерсона.

- •Активное ожидание.

- •Семафоры.

- •Мониторы.

- •Дополнительная синхронизация: переменные-условия.

- •Обмен сообщениями.

- •Синхронизация.

- •Адресация.

- •Длина сообщения.

- •Классические задачи синхронизации процессов.

- •«Обедающие философы»

- •Задача «читателей и писателей»

- •Задача о «спящем парикмахере»

- •Часть II. Реализация процессов.

- •Реализация процессов в ос unix

- •Понятие процесса в unix.

- •Контекст процесса.

- •Тело процесса.

- •Аппаратный контекст.

- •Системный контекст.

- •Аппарат системных вызов в oc unix.

- •Порождение новых процессов.

- •Порождение сыновнего процесса. Идентификаторы процессов.

- •Порождение сыновнего процесса. Одновременное выполнение.

- •Механизм замены тела процесса.

- •Запуск на выполнение команды ls.

- •Вызов программы компиляции.

- •Использование схемы fork-exec

- •Завершение процесса.

- •Использование системного вызова wait()

- •Использование системного вызова wait()

- •Жизненный цикл процесса в ос unix.

- •Начальная загрузка. Формирование о и 1 процессов.

- •Планирование процессов в ос unix.

- •Планирование процессов.

- •Принципы организация свопинга.

- •Часть III. Реализация взаимодействия процессов.

- •Элементарные средства межпроцессного взаимодействия.

- •Сигналы.

- •Обработка сигнала.

- •Удаление временных файлов при завершении программы.

- •Программа “Будильник”.

- •Двухпроцессный вариант программы “Будильник”.

- •Надежные сигналы.

- •Работа с сигнальной маской.

- •Использование надежных сигналов.

- •Программные каналы

- •Использование канала.

- •Реализация конвейера.

- •Совместное использование сигналов и каналов – «пинг-понг».

- •Именованные каналы (fifo)

- •Модель «клиент-сервер».

- •Нелокальные переходы.

- •Использование нелокальных переходов.

- •Трассировка процессов.

- •Общая схема использования механизма трассировки.

- •Трассировка процессов.

- •Средства межпроцессного взаимодействия System V.

- •Организация доступа и именования в разделяемых ресурсах.

- •Именование разделяемых объектов.

- •Генерация ключей: функция ftok().

- •Общие принципы работы с разделяемыми ресурсами.

- •Очередь сообщений.

- •Доступ к очереди сообщений.

- •Отправка сообщения.

- •Получение сообщения.

- •Управление очередью сообщений.

- •Использование очереди сообщений.

- •Основной процесс.

- •Очередь сообщений. Модель «клиент-сервер»

- •Разделяемая память

- •Создание общей памяти.

- •Доступ к разделяемой памяти.

- •Открепление разделяемой памяти.

- •Управление разделяемой памятью.

- •Общая схема работы с общей памятью в рамках одного процесса.

- •Семафоры.

- •Доступ к семафору

- •Операции над семафором

- •Управление массивом семафоров.

- •Работа с разделяемой памятью с синхронизацией семафорами.

- •1Й процесс:

- •2Й процесс:

- •Взаимодействие процессов в сети.

- •Механизм сокетов.

- •Типы сокетов. Коммуникационный домен.

- •Создание и конфигурирование сокета. Создание сокета.

- •Связывание.

- •Предварительное установление соединения. Сокеты с установлением соединения. Запрос на соединение.

- •Сервер: прослушивание сокета и подтверждение соединения.

- •Прием и передача данных.

- •Завершение работы с сокетом.

- •Резюме: общая схема работы с сокетами.

- •Работа с локальными сокетами.

- •Пример работы с сокетами в рамках сети.

- •Среда параллельного программирования mpi

- •Краткий обзор параллельных архитектур.

- •Системы с распределенной памятью – mpp.

- •Системы с общей памятью – smp.

- •Системы с неоднородным доступом к памяти – numa.

- •Кластерные системы.

- •Модель программирования mpi.

- •Функции общего назначения. Общая структура программы.

- •Коммуникаторы и группы.

- •Обрамляющие функции. Инициализация и завершение.

- •Синхронизация: барьеры.

- •Использование барьерной синхронизации.

- •Прием и передача данных. Общие замечания.

- •Сообщения и их атрибуты.

- •Поддержка типов данных в mpi.

- •Коммуникации «точка-точка». Блокирующий режим.

- •Отправка сообщений в блокирующем режиме.

- •Режимы буферизации.

- •Прием сообщений в блокирующем режиме.

- •Mpi: прием сообщения, размер которого неизвестен заранее.

- •Коммуникации «точка-точка». Неблокирующий режим.

- •Отсылка и прием сообщений в неблокирующем режиме.

- •Работа с квитанциями.

- •Mpi: коммуникации «точка-точка». «Пинг-понг».

- •Коллективные коммуникации.

- •Коллективный обмен данными.

- •Коллективный обмен, совмещенный с обработкой данных.

- •Mpi: применение коллективных коммуникаций.

- •Алфавитный указатель упоминаемых библиотечных функций и системных вызовов.

- •Список литературы

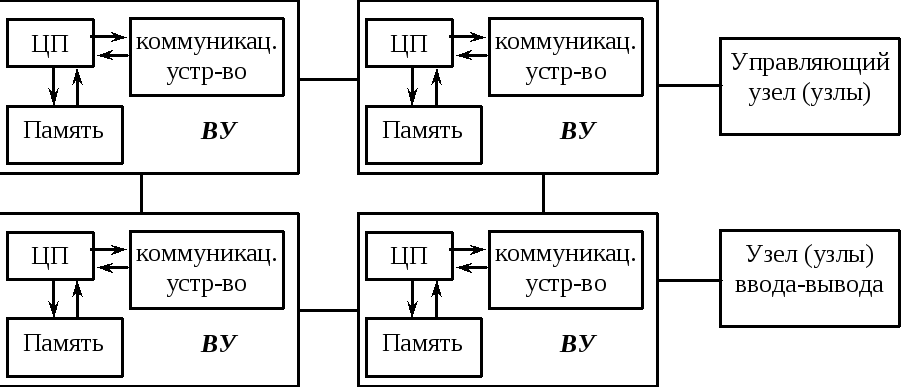

Системы с распределенной памятью – mpp.

Примером системы с распределенной памятью может служить массивно-параллельная архитектура – MPP15. Массивно-параллельные системы состоят из однородных вычислительных узлов, каждый из которых включает в себя:

-

один или несколько процессоров

-

локальную память, прямой доступ к которой с других узлов невозможен

-

коммуникационный процессор или сетевой адаптер

-

устройства ввода/вывода

Схема MPP системы, где каждый вычислительный узел (ВУ) имеет один процессорный элемент (например, RISC-процессор, одинаковый для всех ВУ), память и коммуникационное устройство, изображена на рисунке.

Рис. 22 Архитектура MPP.

Помимо вычислительных узлов, в систему могут входить специальные узлы ввода-вывода и управляющие узлы. Узлы связаны между собой посредством высокоскоростной среды передачи данных определенной топологии. Число процессоров в MPP-системах может достигать нескольких тысяч.

Поскольку в MPP-системе каждый узел представляет собой относительно самостоятельную единицу, то, как правило, управление массивно-параллельной системой в целом осуществляется одним из двух способов:

-

На каждом узле может работать полноценная операционная система, функционирующая отдельно от других узлов. При этом, разумеется, такая ОС должна поддерживать возможность коммуникации с другими узлами в соответствии с особенностями данной архитектуры.

-

«Полноценная» ОС работает только на управляющей машине, а на каждом из узлов MPP-системы работает некоторый сильно «урезанный» вариант ОС, обеспечивающий работу задач на данном узле.

В массивно-параллельной архитектуре отсутствует возможность осуществлять обмен данными между ВУ напрямую через память, поэтому взаимодействие между процессорами реализуется с помощью аппаратно и программно поддерживаемого механизма передачи сообщений между ВУ. Соответственно, и программы для MPP-систем обычно создаются в рамках модели передачи сообщений.

Системы с общей памятью – smp.

В качестве наиболее распространенного примера систем с общей памятью рассмотрим архитектуру SMP16 – симметричную мультипроцессорную систему. SMP-системы состоят из нескольких однородных процессоров и массива общей памяти, который обычно состоит из нескольких независимых блоков. Слово «симметричный» в названии данной архитектуры указывает на то, что все процессоры имеют доступ напрямую (т.е. возможность адресации) к любой точке памяти, причем доступ любого процессора ко всем ячейкам памяти осуществляется с одинаковой скоростью. Общая схема SMP-архитектуры изображена на Рис. 23.

Рис. 23 Архитектура SMP

Процессоры подключены к памяти либо с помощью общей шины, либо с помощью коммутатора. Отметим, что в любой системе с общей памятью возникает проблема кэширования: так как к некоторой ячейке общей памяти имеет возможность обратиться каждый из процессоров, то вполне возможна ситуация, когда некоторое значение из этой ячейки памяти находится в кэше одного или нескольких процессоров, в то время как другой процессор изменяет значение по данному адресу. В этом случае, очевидно, значения, находящиеся в кэшах других процессоров, больше не могут быть использованы и должны быть обновлены. В SMP-архитектурах обычно согласованность данных в кэшах поддерживается аппаратно.

Очевидно, что наличие общей памяти в SMP-архитектурах позволяет эффективно организовать обмен данными между задачами, выполняющимися на разных процессорах, с использованием механизма разделяемой памяти. Однако сложность организации симметричного доступа к памяти и поддержания согласованности кэшей накладывает существенное ограничение на количество процессоров в таких системах – в реальности их число обычно не превышает 32 – в то время, как стоимость таких машин весьма велика. Некоторым компромиссом между масштабируемостью и однородностью доступа к памяти являются NUMA-архитектуры, которые мы рассмотрим далее.