- •Содержание

- •1 Введение 5

- •2 Управление процессами 87

- •3 Реализация межпроцессного взаимодействия в ос Unix 114

- •4 Файловые системы 152

- •4.1 Основные концепции 152

- •5 Управление оперативной памятью 181

- •6 Управление внешними устройствами 196

- •Введение

- •Пакетная обработка заданий.

- •Развитие языков и систем программирования.

- •Этапы эволюции.

- •Основы архитектуры вычислительной системы

- •Структура вс

- •Структура вычислительной системы.

- •Аппаратный уровень вс

- •Управление физическими ресурсами вс

- •Пример зависимости от драйвера.

- •Управление логическими/виртуальными ресурсами

- •Системы программирования

- •Этапы проектирования.

- •Кодирование.

- •Тестирование.

- •Каскадная модель.

- •Каскадная итерационная модель.

- •Спиральная модель.

- •Прикладные системы

- •Первый этап развития прикладных систем.

- •Второй этап развития прикладных систем.

- •Третий этап развития прикладных систем.

- •Пакет программ Microsoft Office.

- •Пакет MathCad.

- •Система BaaN.

- •Выводы, литература

- •Структура организации вычислительной системы.

- •Основы компьютерной архитектуры

- •Структура, основные компоненты

- •Структура компьютера фон Неймана.

- •Базовая архитектура современных компьютеров.

- •Оперативное запоминающее устройство

- •Ячейка памяти.

- •Контроль четности.

- •Озу без расслоения памяти — один контроллер на все банки.

- •Озу с расслоением памяти — каждый банк обслуживает отдельный контроллер.

- •Центральный процессор

- •Структура организации центрального процессора.

- •Регистровая память

- •Устройство управления. Арифметико-логическое устройство

- •Общая схема работы кэШа.

- •Аппарат прерываний

- •Использование иерархической модели регистров прерывания.

- •Использование вектора прерываний.

- •Этап программной обработки прерываний.

- •Внешние устройства

- •Внешние устройства.

- •Внешние запоминающие устройства

- •Магнитная лента.

- •Принцип устройства магнитного диска.

- •Принцип устройства магнитного барабана.

- •Принцип устройства памяти на магнитных доменах.

- •Модели синхронизации при обмене с внешними устройствами

- •Синхронная и асинхронная работа с ву.

- •Потоки данных. Организация управления внешними устройствами

- •Непосредственное управление центральным процессором внешнего устройства.

- •Синхронное/асинхронное управление внешними устройствами с использованием контроллеров внешних устройств.

- •Использование контроллера прямого доступа к памяти (dma) или процессора (канала) ввода-вывода при обмене.

- •Иерархия памяти

- •Иерархия памяти.

- •Аппаратная поддержка операционной системы и систем программирования

- •Требования к аппаратуре для поддержки мультипрограммного режима

- •Мультипрограммный режим.

- •Проблемы, возникающие при исполнении программ

- •Вложенные обращения к подпрограммам.

- •Перемещаемость программы по озу.

- •Фрагментация памяти.

- •Регистровые окна

- •Регистровые окна.

- •Регистровые окна. Вход и выход из подпрограммы.

- •Системный стек

- •Системный стек.

- •Виртуальная память

- •Страничная организация памяти.

- •Страничная организация памяти. Преобразование виртуального адреса в физический.

- •Страничная организация памяти. Схема преобразования адресов.

- •Многомашинные, многопроцессорные ассоциации

- •Классификация мкмд.

- •Numa-система.

- •Терминальные комплексы (тк)

- •Терминальные комплексы.

- •Компьютерные сети

- •Компьютерные сети.

- •Организация сетевого взаимодействия. Эталонная модель iso/osi

- •Модель организации взаимодействия в сети iso/osi.

- •Логическое взаимодействие сетевых устройств по I-ому протоколу.

- •Семейство протоколов tcp/ip. Соответствие модели iso/osi

- •Семейство протоколов tcp/ip.

- •Взаимодействие между уровнями протоколов tcp/ip.

- •Система адресации протокола ip.

- •Маршрутизация дейтаграмм.

- •Основы архитектуры операционных систем

- •Структура ос

- •Структурная организация ос.

- •Структура ос с монолитным ядром.

- •Структура ос с микроядерной архитектурой.

- •Логические функции ос

- •Типы операционных систем

- •Структура сетевой ос.

- •Структура распределенной ос.

- •Управление процессами

- •Основные концепции

- •Модели операционных систем

- •Типы процессов

- •Типы процессов: однонитевая (а) и многонитевая (б) организации.

- •Контекст процесса

- •Реализация процессов в ос Unix

- •Процесс ос Unix

- •Разделение сегмента кода.

- •Базовые средства управления процессами в ос Unix

- •Пример использования системного вызова fork().

- •Пример использования системного вызова execl().

- •Пример использования схемы fork-exec.

- •Жизненный цикл процесса. Состояния процесса

- •Жизненный цикл процессов.

- •Формирование процессов 0 и 1

- •Формирование нулевого и первого процессов.

- •Инициализация системы.

- •Планирование

- •Взаимодействие процессов

- •Разделяемые ресурсы и синхронизация доступа к ним

- •Гонка процессов.

- •Пример тупиковой ситуации (deadlock).

- •Способы организации взаимного исключения

- •Пример двоичного семафора.

- •Классические задачи синхронизации процессов

- •Обещающие философы.

- •Реализация межпроцессного взаимодействия в ос Unix

- •Базовые средства реализации взаимодействия процессов в ос Unix

- •Способы организации взаимодействия процессов.

- •Сигналы

- •Неименованные каналы

- •Именованные каналы

- •Модель межпроцессного взаимодействия «главный–подчиненный»

- •Общая схема трассировки процессов.

- •Система межпроцессного взаимодействия ipc (Inter-Process Communication)

- •Очередь сообщений ipc

- •Очередь сообщений ipc.

- •0666 Определяет права доступа */

- •Разделяемая память ipc

- •Массив семафоров ipc

- •Int val; /* значение одного семафора */

- •Сокеты — унифицированный интерфейс программирования распределенных систем

- •Файловые системы

- •Основные концепции

- •Структурная организация файлов

- •Атрибуты файлов

- •Основные правила работы с файлами. Типовые программные интерфейсы

- •Модель одноуровневой файловой системы.

- •Модель двухуровневой файловой системы.

- •Модель иерархической файловой системы.

- •Подходы в практической реализации файловой системы

- •Структура «системного» диска.

- •Модели реализации файлов

- •Модель непрерывных файлов.

- •Модель файлов, имеющих организацию связанного списка.

- •Модели реализации каталогов

- •Модели организации каталогов.

- •Соответствие имени файла и его содержимого

- •Пример жесткой связи.

- •Пример символической связи.

- •Координация использования пространства внешней памяти

- •Квотирование пространства файловой системы

- •Квотирование пространства файловой системы.

- •Надежность файловой системы

- •Проверка целостности файловой системы

- •Проверка целостности файловой системы. Непротиворечивость файловой системы соблюдена.

- •Проверка целостности файловой системы. Зафиксирована пропажа блока.

- •Проверка целостности файловой системы. Зафиксировано дублирование свободного блока.

- •Проверка целостности файловой системы. Зафиксировано дублирование занятого блока.

- •Проверка целостности файловой системы. Контроль жестких связей.

- •Примеры реализаций файловых систем

- •Организация файловой системы ос Unix. Виды файлов. Права доступа

- •Логическая структура каталогов

- •Логическая структура каталогов.

- •Внутренняя организация файловой системы: модель версии System V

- •Структура файловой системы версии System V.

- •Работа с массивами номеров свободных блоков

- •Работа с массивами номеров свободных блоков.

- •Работа с массивом свободных индексных дескрипторов

- •Индексные дескрипторы. Адресация блоков файла

- •Индексные дескрипторы.

- •Адресация блоков файла.

- •Файл-каталог

- •Файл-каталог.

- •Установление связей.

- •Достоинства и недостатки файловой системы модели System V

- •Внутренняя организация файловой системы: модель версии Fast File System (ffs) bsd

- •Структура файловой системы версии ffs bsd.

- •Стратегии размещения

- •Стратегия размещения последовательных блоков файлов.

- •Внутренняя организация блоков

- •Внутренняя организация блоков (блоки выровнены по кратности).

- •Выделение пространства для файла

- •Выделение пространства для файла.

- •Структура каталога ffs

- •Структура каталога ffs bsd.

- •Блокировка доступа к содержимому файла

- •Управление оперативной памятью

- •Одиночное непрерывное распределение

- •Одиночное непрерывное распределение.

- •Распределение неперемещаемыми разделами

- •Распределение неперемещаемыми разделами.

- •Распределение перемещаемыми разделами

- •Распределение перемещаемыми разделами.

- •Страничное распределение

- •Страничное распределение.

- •Иерархическая организация таблицы страниц.

- •Использование хеш-таблиц.

- •Инвертированные таблицы страниц.

- •Замещение страниц. Алгоритм «Часы».

- •Сегментное распределение

- •Сегментное распределение.

- •Сегментно-страничное распределение

- •Сегментно-страничное распределение. Упрощенная модель Intel.

- •Управление внешними устройствами

- •Общие концепции

- •Архитектура организации управления внешними устройствами

- •Модели управления внешними устройствами: непосредственное (а), синхронное/асинхронное (б), с использованием контроллера прямого доступа или процессора (канала) ввода-вывода.

- •Программное управление внешними устройствами

- •Иерархия архитектуры программного управления внешними устройствами.

- •Планирование дисковых обменов

- •Планирование дисковых обменов. Модель fifo.

- •Планирование дисковых обменов. Модель lifo.

- •Планирование дисковых обменов. Модель sstf.

- •Планирование дисковых обменов. Модель scan.

- •Планирование дисковых обменов. Модель c-scan.

- •Raid-системы. Уровни raid

- •Raid 2. Избыточность с кодами Хэмминга (Hamming, исправляет одинарные и выявляет двойные ошибки).

- •Raid 3. Четность с чередующимися битами.

- •Raid 5. Распределенная четность (циклическое распределение четности).

- •Работа с внешними устройствами в ос Unix

- •Файлы устройств, драйверы

- •Системные таблицы драйверов устройств

- •Ситуации, вызывающие обращение к функциям драйвера

- •Включение, удаление драйверов из системы

- •Организация обмена данными с файлами

- •Организация обмена данными с файлами.

- •Буферизация при блок-ориентированном обмене

- •Борьба со сбоями

-

Проблемы, возникающие при исполнении программ

Рассмотрим круг проблем, которые, так или иначе, возникают при исполнении программ.

Вложенные обращения к подпрограммам (Рис. 44.). Несколько лет назад проводились исследования, которые анализировали распределение времени исполнения программы на разных компонентах программного кода, и выяснилось, что в системах, рассчитанных не только (и не столько) для выполнения математических вычислений (например, в системах обработки текстовой информации), порядка 70% времени тратится на обработку входов и выходов из подпрограмм. Это объясняется тем, что при обращении к подпрограмме необходимо зафиксировать адрес возврата, сформировать параметры, передаваемые вызываемой подпрограмме, как-то сохранить регистровый контекст (т.е. сохранить содержимое тех регистров, которые использовались в программе на данном текущем уровне).

-

Вложенные обращения к подпрограммам.

Накладные расходы при смене обрабатываемой программы. Это аналогичная проблема, связанная со сменой обрабатываемых программ (или процессов): операционная система должна сохранить контексты процессов. К этому необходимо добавить, что в современных компьютерах количество одновременно обрабатываемых процессов очень велико, что лишь увеличивает объем возникающих накладных расходов.

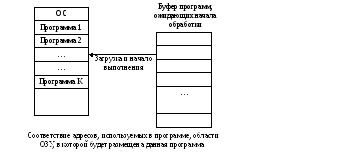

Перемещаемость программы по ОЗУ (Рис. 45.). Рассмотрим процесс получения исполняемого кода программы. После того, как исходный текст программы попадает на вход компилятору, образуется объектный модуль. А уже из пользовательских модулей и библиотечных формируется исполняемый код, т.е. тот модуль, который можно загрузить в оперативную память и начать его исполнять, причем момент создания исполняемого модуля и момент запуска его на исполнение разнесены во времени. Исторически первые исполняемые модули настраивались на те адреса оперативной памяти, в рамках которых он должен был исполняться. Это означает, что если память в данный момент занята другой программой, то эту программу поставить на счет не удастся (пока память не освободится). И, соответственно, возникает проблема перемещаемости программы по ОЗУ: ресурс свободной памяти в ОЗУ может быть достаточно большим, чтобы в ней разместилась вновь запускаемая программа, но в силу привязки каждой программы к конкретным адресам ОЗУ эту программу запустить не удается.

-

Перемещаемость программы по озу.

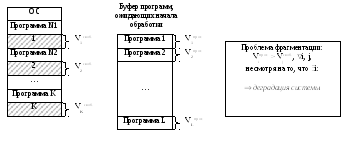

Фрагментация памяти. Положим, что предыдущая проблема, связанная с перемещаемостью кода, решена в нашей системе: любой исполняемый модуль может быть загружен в произвольное место ОЗУ для дальнейшего выполнения. Но в этом случае возникает иная проблема.

Пускай наша система работает в мультипрограммном режиме. И в начале работы были запущены на исполнение Программа 1, Программа 2 и т.д., вплоть до некоторого номера K. Со временем некоторые задачи завершаются, а, соответственно, место, занимаемое ими в ОЗУ, высвобождается. Операционная система способна оценивать свободное пространство оперативной памяти и из буфера программ, готовых к исполнению, выбрать ту программу, которая может поместиться в свободный фрагмент памяти. Но зачастую размер загружаемой программы несколько меньше того фрагмента, который был свободен. И постепенно проявляется т.н. проблема фрагментации оперативной памяти (Рис. 46.). В некоторый момент может оказаться, что в ОЗУ находится несколько процессов, между которыми имеются фрагменты свободной памяти, каждый из которых не достаточен для того, чтобы загрузить какую-либо готовую к исполнению программу. Но количество подобных фрагментов может быть настолько большим, что суммарно свободное пространство ОЗУ позволил бы разместить в нем хотя бы один готовый к исполнению процесс. Таким образом, система начинает деградировать: имея ресурс свободной памяти, мы не можем его использовать, а это означает, что система используется в усеченном качестве.