- •Часть V. Распространение радиоволн в природных условиях.

- •§5.1. Влияние “плоской” земли на распространение радиоволн.

- •§5.2. Распространении радиоволн над сферической землей.

- •§5.3. Распространение радиоволн в тропосфере.

- •§5.4.Рассеяние радиоволн неоднородностями турбулентной тропосферы.

- •§5.5. Ослабление радиоволн в тропосфере.

- •§5.6. Распространение радиоволн в ионосфере.

- •§5.7. Влияние магнитного поля Земли на распространение радиоволн в ионосфере.

§5.6. Распространение радиоволн в ионосфере.

В определенных частотных диапазонах ионосфера создает благоприятные условия для распространения радиоволн вокруг Земли на весьма большие расстояния. Теория распространения радиоволн в ионосфере была развита впервые в 1923 г. М.В.Шулейкиным.

Ионосфера

представляет собой квазинейтральный

ионизированный газ, содержащий нейтральные

атомы и молекулы, положительные и

отрицательные (электроны) ионы, суммарный

заряд которых равен нулю. При этом

приятно считать, что плотность газа

такова, что среднее расстояние между

частицами

![]() .

В этом случае ионизированный газ можно

рассматривать как сплошную среду с

абсолютной диэлектрической проницаемостью

.

В этом случае ионизированный газ можно

рассматривать как сплошную среду с

абсолютной диэлектрической проницаемостью

![]() и проводимостью σ. Токами, образованными

положительными ионами, можно пренебречь

по сравнению с токами электронов,

поскольку положительные ионы обладают

значительной массой. Полная плотность

тока в ионосфере равна:

и проводимостью σ. Токами, образованными

положительными ионами, можно пренебречь

по сравнению с токами электронов,

поскольку положительные ионы обладают

значительной массой. Полная плотность

тока в ионосфере равна:

![]() ; (5.26)

; (5.26)

![]() ; (5.27)

; (5.27)

![]() ,

,

где N

– число носителей заряда в единице

объема (![]() );

);

![]() – скорость упорядоченного движения

электронов (м/с);

– скорость упорядоченного движения

электронов (м/с);

е

– заряд электрона, равный – ![]() Кл.

Кл.

Если ионосферу представить в виде сплошной среды, то под воздействием падающего поля в ней будет возникать ток с плотностью

![]() , (5.28)

, (5.28)

или

![]() ,

,

где

![]() – вектор электрической индукции.

– вектор электрической индукции.

В силу эквивалентности электромагнитных процессов в реальном ионосферном газе и воображаемой сплошной среде можно положить

![]() ,

,

![]() .

.

Для определения

скорости

![]() воспользуемся уравнением движения

электрона в поле

воспользуемся уравнением движения

электрона в поле

![]() :

:

![]() , (5.29)

, (5.29)

где

– число соударений электронов с частицами

за единицу времени;

![]() – масса электрона;

– масса электрона;

![]() – изменение количества движения

электрона за единицу времени.

– изменение количества движения

электрона за единицу времени.

Полагая

![]() ,

после подстановки в уравнение движения

(5.29)

находим:

,

после подстановки в уравнение движения

(5.29)

находим:

![]() . (5.30)

. (5.30)

С учетом (5.26), (5.28), (5.30) представим второе уравнение Максвелла в виде

![]()

откуда

![]() ;

; ![]() . (5.31)

. (5.31)

В диапазоне

радиоволн

![]() ,

поэтому можно принять

,

поэтому можно принять

![]() ;

; ![]() . (5.32)

. (5.32)

Величина

![]() имеет размерность квадрата частоты.

Эта частота, обозначаемая

имеет размерность квадрата частоты.

Эта частота, обозначаемая

![]() ,

называется плазменной частотой (или

частотой Ленгмюра):

,

называется плазменной частотой (или

частотой Ленгмюра):

![]() ,

где N

– число электронов в кубическом метре.

,

где N

– число электронов в кубическом метре.

Относительная диэлектрическая проницаемость ионосферы меньше диэлектрической проницаемости вакуума

![]() . (5.33)

. (5.33)

Из выражения для ε следует два важных вывода:

-

Эффективная электрическая проницаемость существенно зависит от , т.е. ионосфера является сильно диспергирующей средой.

-

Поскольку концентрация электронов N, а следовательно ε и σ, меняются от точки к точке, ионосферу следует считать существенно неоднородной средой.

Отметим принципиальное

отличие между изменениями диэлектрической

проницаемости в ионосфере и тропосфере.

В тропосфере она изменяется в незначительных

пределах, оставаясь несколько большей

единицы. В ионосфере диэлектрическая

проницаемость в зависимости от изменения

концентрации электронов с высотой может

принимать какие угодно значения, меньше

единицы, в том числе отрицательные. В

частности, если ε принимает нулевые или

близкие к нулю значения, то наблюдается

явление полного внутреннего отражения

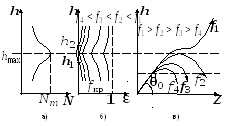

радиоволн. Графики изменения N

и ε от h

для вертикального направленного луча

показаны на

рис. 5.10, а и б,

а траектории лучей при наклонном падении

- на

рис. 5.10,в

(![]() – высота, где наблюдается максимум

ионизации).

– высота, где наблюдается максимум

ионизации).

Рис. 5.10. Графики изменения N и ε от h для вертикального направленного луча.

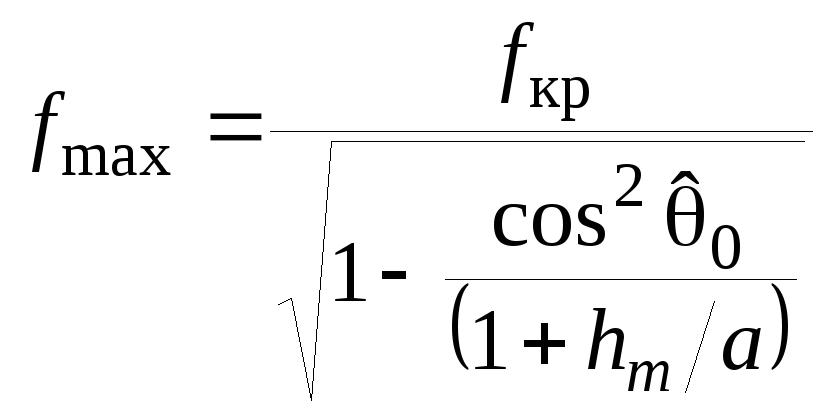

На практике

используются понятия о критической и

максимальной частотах луча. Критической

частотой называется максимальная

частота вертикально направленного

луча, который еще отражается от

ионизированного слоя. Максимальной

частотой называется максимальная

частота луча, направленного под углом

![]() к земле, который еще отражается от слоя.

к земле, который еще отражается от слоя.

, (5.34)

, (5.34)

где a – радиус Земли.

Исследования

показывают, что максимальное значение

критической частоты не превосходит

16 МГц (λ = 19 м). Наибольшая максимальная

частота (![]() )

достигает величины 48 МГц

(λ = 6 м).

Таким образом, можно считать, что волны

короче 6 м от ионосферы не отражаются;

волны от 6 до 19 м также могут пройти

через ионосферу, не отражаясь, но при

больших углах возвышения (

)

достигает величины 48 МГц

(λ = 6 м).

Таким образом, можно считать, что волны

короче 6 м от ионосферы не отражаются;

волны от 6 до 19 м также могут пройти

через ионосферу, не отражаясь, но при

больших углах возвышения (![]() );

волны длиннее 19 м всегда отражаются

от ионосферы при любом угле возвышения.

);

волны длиннее 19 м всегда отражаются

от ионосферы при любом угле возвышения.