- •Часть V. Распространение радиоволн в природных условиях.

- •§5.1. Влияние “плоской” земли на распространение радиоволн.

- •§5.2. Распространении радиоволн над сферической землей.

- •§5.3. Распространение радиоволн в тропосфере.

- •§5.4.Рассеяние радиоволн неоднородностями турбулентной тропосферы.

- •§5.5. Ослабление радиоволн в тропосфере.

- •§5.6. Распространение радиоволн в ионосфере.

- •§5.7. Влияние магнитного поля Земли на распространение радиоволн в ионосфере.

Часть V. Распространение радиоволн в природных условиях.

Условия распространения радиоволн от передатчика к приемнику в линии связи или от радиолокатора к обнаруживаемому объекту и обратно в радиолокационной линии существенно влияют на работу РТС в целом. Это сказывается на таких важных характеристиках РТС, как дальность действия и точность определения координат цели.

При работе РТС в реальных условиях необходимо учитывать конкретные природные явления, влияющие на распространение радиоволн вблизи земли:

- отражение радиоволн от земной поверхности;

- дифракция радиоволн вокруг земли;

- рефракция, обусловленная неоднородностью атмосферы по высоте;

- поглощение радиоволн газами, образующими атмосферу, и метеоосадками;

- рассеяние радиоволн неоднородностями тропосферы (тропосферное рассеяние);

- отражение радиоволн

определенного диапазона (![]() )

от ионосферы.

)

от ионосферы.

§5.1. Влияние “плоской” земли на распространение радиоволн.

Влияние земли на

распространение радиоволн, излучаемых

каким-либо источником электромагнитной

энергии (например, антенной), можно

проиллюстрировать на идеализированном

примере - “плоской” земле (рис. 5.1), где

![]() ,

,

![]() - высота расположения передатчика и

приемника радиоволн; 1, 2, 3 – прямой,

отраженный и преломленный лучи,

соответственно;

- высота расположения передатчика и

приемника радиоволн; 1, 2, 3 – прямой,

отраженный и преломленный лучи,

соответственно;

![]() – угол

скольжения

луча.

– угол

скольжения

луча.

Величина амплитуды поля в точке B определяется:

-

разностью хода лучей АВ и АОВ, которая обуславливает при фиксированной λ разность фаз сигналов, пришедшим по путям 1 и 2;

-

фазой коэффициента отражения от поверхности земли;

-

амплитудой волны, пришедшей в точку В по пути 2.

Амплитуда отраженной волны определяется значением диэлектрической постоянной почвы, углом падения и зависит от плоскости поляризации падающей волны.

Рис. 5.1. Отражение волн от плоской Земли.

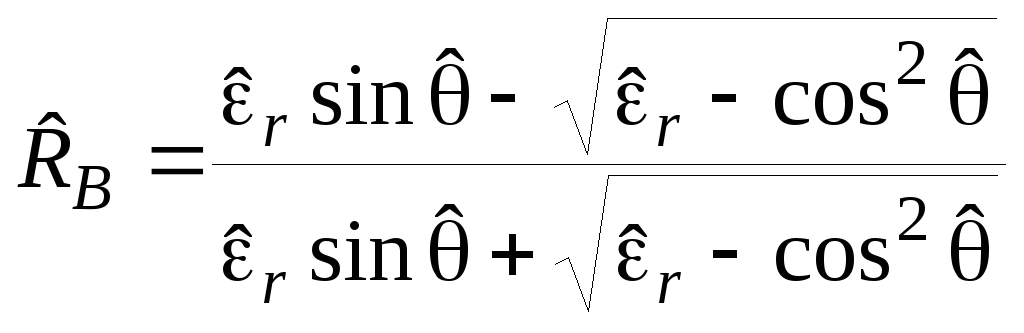

Коэффициенты отражения находятся по известным формулам Френеля: для горизонтальной поляризации:

![]() при

при

![]() (5.1)

(5.1)

![]() при

при

![]() ; (5.2)

; (5.2)

![]() при

при

![]() , (5.3)

, (5.3)

для вертикальной поляризации

; (5.4)

; (5.4)

![]() при

при

![]() ; (5.5)

; (5.5)

![]() при

при

![]() . (5.7)

. (5.7)

при

![]() (угол

Брюстера)

(угол

Брюстера)

![]() ,

,

![]() , (5.8)

, (5.8)

где

![]() – относительная комплексная диэлектрическая

проницаемость среды, λ измеряется в

метрах.

– относительная комплексная диэлектрическая

проницаемость среды, λ измеряется в

метрах.

Значения ε и σ для различных сред приведены в таблице 5.1.

Таблица 5.1. Значения ε и σ для различных сред.

|

Среда |

ε |

σ См/м |

|

Вода морская Вода пресная Земля влажная Земля сухая |

80 80 5 – 20 2 – 6 |

0,66 – 6,6

|

Формулы Френеля выведены в предположении гладкости земли, по крайней мере, в пределах так называемого “существенного” для отражений участка (см.Ф.Б. Черный “Распространение радиоволн”). Такая идеализация справедлива не всегда. Участки земли, имеющие шероховатости, сравнимые с λ, дают диффузное отражение.

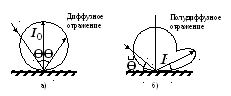

При диффузном

отражении поток отраженной энергии I

зависит от угла

θ

и в

соответствии с законом Ламберта

определяется соотношением

![]() .

Вид диаграммы отражения не зависит от

угла падения (рис. 5.2,а).

Однако, строго говоря, отражение от

земли в большей или меньшей степени

является полудиффузным (рис. 5.2,б)

и чем меньше длина волны, тем вероятнее

выполнение условий, при которых отражение

близко к диффузному.

.

Вид диаграммы отражения не зависит от

угла падения (рис. 5.2,а).

Однако, строго говоря, отражение от

земли в большей или меньшей степени

является полудиффузным (рис. 5.2,б)

и чем меньше длина волны, тем вероятнее

выполнение условий, при которых отражение

близко к диффузному.

Характер отражения

от поверхности земли зависит не только

от соотношения между λ и высотой

шероховатости

![]() ,

но и от

,

но и от

![]() .

В соответствии с критерием шероховатости

Релея поверхность дает зеркальное

отражение, если высота шероховатостей

отвечает соотношению

.

В соответствии с критерием шероховатости

Релея поверхность дает зеркальное

отражение, если высота шероховатостей

отвечает соотношению

![]() .

.

Рис. 5.2. Типы диаграмм отражения.

Диаграмму

направленности антенны с учетом отражений

от земли можно приближенно найти как

результирующую диаграмму от двух

излучателей, разнесенных на расстояние

![]() .

Для них в дальней зоне разность фаз

определяется выражением:

.

Для них в дальней зоне разность фаз

определяется выражением:

![]() , (5.9)

, (5.9)

при

![]() имеем

имеем

![]() , (5.10)

, (5.10)

где

![]() – изменение фазы сигнала при отражении

от земли.

– изменение фазы сигнала при отражении

от земли.

Результирующая

амплитуда двух сигналов единичной

амплитуды с разностью фаз

![]() равна

равна

![]() . (5.11)

. (5.11)

Отношение мощности

в точке В

при наличии земли и мощности в случае

свободного распространения будет

![]() ,

причем

,

причем

![]() .

.

Если

![]() ,

то диаграмма

направленности слабо направленной

антенны с учетом земли приобретает

многолепестковый характер. Напряженность

поля для горизонтальной поляризации

максимальна при

,

то диаграмма

направленности слабо направленной

антенны с учетом земли приобретает

многолепестковый характер. Напряженность

поля для горизонтальной поляризации

максимальна при

![]() и минимальна при

и минимальна при

![]() ,

,

![]() Число полных лепестков в диаграмме

направленности такой антенны будет

определяться выражением

Число полных лепестков в диаграмме

направленности такой антенны будет

определяться выражением

![]() .

.

Таким образом, диаграмма направленности антенны, частично облучающей землю, может существенно искажаться за счет интерференции прямого и отраженного от земли лучей. Искажения диаграммы направленности могут приводить к существенной ошибке в определении угловых координат целей, к образованию мертвых зон и т.д. В ряде случаев отражения от земли играют положительную роль, увеличивая напряженность поля в некоторых направлениях (это используется, например, при проектировании РЛС дальнего обнаружения).