- •Тема 1, вопрос 1:

- •Тема 1, вопрос 2:

- •Тема 1, вопрос 3:

- •Тема 2, вопрос 1:

- •Тема 2, вопрос 2:

- •Тема 2, вопрос 3:

- •Тема 2, вопрос 3:

- •Тема 2, вопрос 4:

- •Тема 3, вопрос 1:

- •Тема 3, вопросы 2-3:

- •Тема 4, вопрос 1:

- •Тема 4, вопрос 3:

- •Тема 4, вопрос 4:

- •Тема 4, вопрос 1:

- •Тема 5, вопросы 1:

- •Тема 5, вопрос 2:

- •Тема 5, вопрос 3:

- •Тема 5, вопрос 4:

- •Тема 5, вопрос 5:

- •Тема 6, вопрос 1:

- •Тема 6, вопрос 2:

- •Тема 6, вопрос 3:

- •Тема 6, вопрос 4:

- •Тема 8, вопрос 1:

- •Тема 8, вопрос 2:

- •Тема 7, вопросы 1-2:

- •Тема 7, вопрос 2:

- •Тема 9, вопрос 1:

- •Тема 9, вопрос 2:

- •Тема 9, вопрос 3:

- •Тема 10, вопрос 1:

- •Тема 10, вопрос 2:

- •Тема 10, вопрос 2:

- •Тема 10, вопрос 3:

- •Тема 10, вопрос 4:

- •Тема 10, вопрос 4:

- •Тема 11, вопрос 1:

- •Тема 11, вопросы 1-2:

- •Тема 12, вопрос 1:

- •Тема 12, вопрос 2:

- •Тема 13, вопрос 1:

- •Тема 13, вопрос 1:

- •Тема 13, вопрос 1:

- •Тема 13, вопрос 2:

Тема 3, вопрос 1:

Полезность (utility) – обозначение удовлетворения, выгоды людей от вещи.

I. Кардиналистский подход к анализу – количественный подход, основанный на предположении того, что полезность можно измерить в гипотетических единицах, ютилах. Основан на трёх гипотезах:

1. Потребитель может выразить своё желание приобрести благо при помощи количественной оценки полезности.

Общая полезность – показывает полное удовлетворение, получаемое от потребления какого-либо товара. (TU)

Предельная полезность показывает изменение совокупной полезности при изменении потребительского количества блага на единицу (MU):

2. Предельная полезность блага убывает, т. к. полезность каждой последней единица определённого вида благ, получаемых в данный момент, меньше полезности предыдущей единицы.

3. Потребитель так расходует свой бюджет, чтобы получить максимум полезности от совокупности приобретённых благ. Вводится II закон Госсена: «Максимум полезности обеспечивает такая структура покупок, при которой отношение предельной полезности к цене одинаково для всех благ».

В экономике существует парадокс Смита – парадокс ценностей:

II. Ординалистская теория – порядковый подход, более современен.

Человек выстраивает свои предпочтения в определённом порядке. Аксиомы:

1. Множественность видов потребления. У человека есть выбор.

2. Ненасыщенность.

3. Транзитивность. Исходит из постоянства и определённой согласованности вкусов.

4. Субституция. Потребитель согласен отказаться от небольшого количества какого-то блага, если ему предложат взамен большее количество блага-субститута (замена).

5. Убывающая предельная полезность.

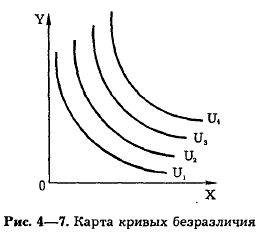

Для объяснения ординалистской теории вводятся кривые безразличия. Они показывают различные комбинации двух видом экономических благ, имеющих одинаковую полезность для потребителя.

Всё

равно, какое благо приобретать. Чем

правее и выше кривая, тем больше

удовлетворения приносит комбинация

двух благ.

Всё

равно, какое благо приобретать. Чем

правее и выше кривая, тем больше

удовлетворения приносит комбинация

двух благ.

Множество

кривых безразличия называются картой

безразличия.

Кривые имеют отрицательный наклон,

выпуклы к началу координат и никогда

не пересекаются:

Предельная норма замещения (MRS) – количество, на которое потребление одного из двух благ увеличено/уменьшено, чтобы полностью компенсировать потребителю уменьшение/увеличение потребления другого блага на одну дополнительную единицу.

-

положительная величина, т. к. равна

абсолютному значению угла наклона

кривой.

-

положительная величина, т. к. равна

абсолютному значению угла наклона

кривой.

10. Кривые безразличия и бюджетные линии

Тема 3, вопросы 2-3:

Бюджетные линии вводятся, чтобы показать, что не все наборы благ доступны потребителю. Бюджетное ограничение показывает, какие потребительские наборы благ можно приобрести за данную сумму денег. Бюджетное ограничение определяется: I = Qx·Px + Qy·Py

Для потребителя главная цель – обеспечить максимум удовлетворения, не выходя за пределы бюджеты, поэтому потребитель выбирает блага на пересечении б. о. и кривых безразличия.

Увеличение денежного дохода приводит к смещению бюджетной линии вправо вверх. Это же достигается при снижении цен на оба блага.

С ростом дохода б. о. сдвигается, т. е. из точки касания кривой безразличия с б. о. показывает последовательное положение равновесия данного потребителя в соответствии с ростом его дохода. W – «доход-потребление» Хикса, показывает, что с ростом дохода потребитель увеличивает потребление блага x и блага y. Т. е. при несоблюдении пропорций угол наклона кривой меняется.

Кривые безразличия ведут себя по-разному относительно разных товаров. Это впервые было замечено Энгелем, сформулировавшим закон: «С ростом реальных доходов потребление вторичных благ растёт быстрее, чем благ первой необходимости».

Энгель представил всплески в виде кривых:

11. Теория производства