- •Институт предпринимательской деятельности

- •Основы энергосбережения Учебное пособие для студентов, обучающихся по экономическим специальностям

- •1. Энергия и ее роль в жизни общества

- •1.1 Основные понятия и определения, связанные с энергосбережением и энергетикой.

- •1.2. Основные законодательные акты Республики Беларусь по вопросам энергосбережения

- •1.3. Система энергосбережения в Республике Беларусь

- •1,4. Эффективность использования энергии

- •1.5.Роль энергетики в жизни и развитии общества.

- •1.6. Основные виды энергии

- •1.7. Возобновляемые и невозобновляемые энергетические ресурсы.

- •Основные источники энергии.

- •1.8. Виды топлива

- •1.8.1. Твердое топливо.

- •1.8.2. Жидкое топливо.

- •Газообразное топливо

- •1.8.4. Ядерное топливо

- •1.8. 5. Условное топливо

- •2. Общая характеристика топливно-энергетического комплекса республики беларусь

- •2.1. Традиционные способы получения электроэнергии.

- •2.1.1. Классификация электрических станций.

- •2. По виду вырабатываемой энергии:

- •2. 1. 2. Конденсационные электростанции

- •2.1. 3. Теплоэлектроцентрали

- •2.1.4. Атомные электростанции

- •2.1.5. Гидравлические и гидроаккумулирующие электростанции

- •2.2. Нетрадиционная энергетика

- •2.2.1. Биоэнергия

- •2.2.2. Ветоэнергетика

- •2.2.3. Солнечная энергетика

- •2.2.4. Малая гидроэнергетика

- •2.2.5. Геотермальная энергетика

- •2.2.6. Водородная и термоядерная энергетика

- •3.Экономика энергетики и энергосбережения

- •3.1 Общая характеристика теплоэнергетического комплекса Республики Беларусь.

- •3.2. Надежность в энергетике

- •3.3. Качество электрической энергии

- •3.4. Производительность труда и ее определение в энергетике

- •4. Энергосбережение-основа функционирования и развития современного производства

- •4.1. Объективная необходимость энергосбережения

- •4.2. Основные резервы и принципы энергосбережения

- •4.3. Основные показатели эффективности использования энергии и энергосбережения

- •4.5. Энергоэкономические показатели по нормированию тэр

- •4.6. Методы разработки норм, порядок их согласования и утверждения

- •4.7. Системы учета электрической энергии

- •4.8. Регулирование и учет тепловой энергии, типы приборов, используемых в Республике Беларусь

- •4.9. Общая характеристика программ развития энергетики и энергосбережения.

- •5. Ориентиры и перспективы энергообеспечения и энергосбережения

- •5.1. Мировой опыт энергосбережения.

- •5.2. Международное сотрудничество в сфере развития энергетики и энергосбережения

- •5.4. Приоритетные направления энергопроизводства и энергосбережения в основных отраслях экономики страны

- •5.4.1 Энергетика

- •5.4.2 Промышленность

- •5.4.3. Сельское хозяйство

- •5.4.4 Строительный комплекс

- •5.4.5. Химическая и нефтехимическая отрасль

- •5.4.6. Жилищно-коммунальное хозяйство

- •5.4.7 Вторичные энергетические ресурсы их классификация и использование

- •5.4.8. Энергосбережение в промышленных, жилых, общественных зданиях и сооружениях

- •5.4.8.1. Тепловые потери в зданиях и сооружениях

- •5.3.8.2. Тепловая изоляция зданий и сооружений

- •5.3.8.3. Энергетическая паспортизация зданий, мониторинг застроенных территорий и экспертиза проектов теплозащиты

- •5.3.8.4. Изоляционные характеристики остекления. Стеклопакеты

- •6.Энергосбережение и экология

- •6.1. Экологические проблемы энергетики

- •6.2. Парниковый эффект

- •6.3. Экологические проблемы ядерной энергетики

- •1. Энергия и ее роль в жизни общества

- •2. Общая характеристика топливно-энергетического комплекса Республики Беларусь.

- •3.Экономика энергетики и энергосбережения

- •4. Энергосбережение-основа функционирования и развития современного производства

- •5. Ориентиры и перспективы энергообеспечения и энергосбережения

- •6.Энергосбережение и экология

- •Литература Основная

- •Дополнительная

2.1.5. Гидравлические и гидроаккумулирующие электростанции

На гидроэлектростанциях электрическая энергия получается в результате преобразований энергии водного потока. Каждая ГЭС состоит из:

-

гидротехнических сооружений, обеспечивающих необходимую концентрацию потока воды и величину напора,

-

энергетического оборудования, преобразующего энергию движущейся под напором воды в электрическую. Такое преобразование осуществляется с помощью гидравлической турбины, основным элементом которой является рабочее колесо.

Вода, попадая из водохранилища по напорному трубопроводу на лопасти рабочего колеса, вращает его, а вместе с ним и ротор генератора, вырабатывающего электроэнергию.

По схеме использования водных ресурсов и концентрации напоров ГЭС обычно подразделяют на русловые, приплотинные, деривационные, смешанные, гидроаккумулирующие и приливные.

Существуют две основные схемы концентрации напора гидротехническими сооружениями — плотинная и деривационная.

В плотинной схеме предусмотрено сооружение плотины, перегораживающей в выбранном створе русло реки (рис. 2.12.), в результате чего образуется разность уровней воды в верховой и низовой по течению сторонах плотины. Создающееся при этом с верховой стороны водохранилище называется верхним бьефом, а часть реки с низовой стороны — нижним бьефом. Разность уровней верхнего zb.6 и нижнего zн.б бьефов создает необходимый напор гидроэлектростанции Нгэс, при этом напор за счет кривой подпора будет несколько меньше того, который возможен при использовании рассматриваемого участка реки I — II, т. е. Нуч. Значение ΔН представляет, таким образом, некоторую невосполнимую потерю напора

Нгэс = Нуч. ─ ΔН.

В состав сооружений русловой ГЭС, кроме плотины, входят здание ГЭС и водосбросные сооружения (рис..2.12. ) высота их сооружений зависит от высоты напора и установленной мощности. У русловой ГЭС здание с размещенными в нём гидроагрегатами служит продолжением плотины и вместе с ней создаёт напорный фронт. При этом с одной стороны к зданию ГЭС примыкает верхний бьеф, а с другой — нижний бьеф. Подводящие спиральные камеры гидротурбин своими входными сечениями закладываются под уровнем верхнего бьефа, выходные же сечения отсасывающих труб погружены под уровнем нижнего бьефа.

Рис 2.12. Плотинная схема концентрации напора

В соответствии с назначением гидроузла в его состав могут входить судоходные шлюзы или судоподъёмник, рыбопропускные сооружения, водозаборные сооружения для ирригации и водоснабжения. В русловых ГЭС иногда единственным сооружением, пропускающим воду, является здание ГЭС. В этих случаях полезно используемая вода последовательно проходит входное сечение с мусорозадерживающими решётками, спиральную камеру, гидротурбину, отсасывающую трубу, а по специальным водоводам между соседними турбинными камерами производится сброс паводковых расходов реки. Для русловых ГЭС характерны напоры до 30—40 м. Получают распространение гидроаккумулирующими электростанциями (ГАЭС).

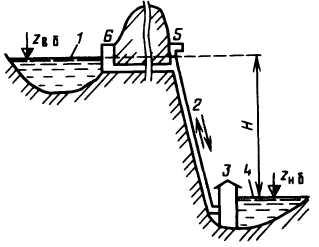

Процесс гидравлического аккумулирования энергии сводится к следующему. В ночное время, когда нагрузка энергосистемы сильно снижается, включаются электродвигатели насосов ГАЭС, накачивающие воду из нижнего бассейна в верхний (рис. 2.14).

Рис. 2.13. Здание русловой ГЭС: 1 — генератор; 2 — турбина; 3 — спиральная камера; 4 — отсасывающая труба; 5 —аванкамеры; 6 — грузоподъемные краны; 7 — паз решеток; 8 — паз шандоров; 9 — паз затворов

.

В периоды пиков нагрузки энергосистемы запасенная в верхнем бассейне вода пропускается через турбины ГАЭС и находящиеся на одном валу с ними генераторы вырабатывают электроэнергию.

Нижним бассейном (бьефом) такой ГАЭС могут служить водохранилища или реки, а в качестве верхнего бассейна (бьефа) используется существующее озеро, имеющее или не имеющее естественную приточность, или специально созданное на определенной высоте водохранилище.

Рис 2.14. Схема гидроаккумулирующей электростанции

/ — верхний бассейн, 2 — напорный трубопровод, 3 — здание ГЭС, 4 — нижний бассейн, 5 — уравнительный резервуар, 6 — водоприемник

На первых ГАЭС устанавливали две раздельные пары машин: гидротурбину с генератором и электродвигатель с насосом. Такие схемы по числу устанавливаемых машин называют четырехмашинными.

Появление обратимых гидромашин, работающих как в насосном, так и турбинном режиме, позволило перейти к двухмашинной схеме ГЭС, имеющей агрегаты, на одном валу которых размещается как обратимая электрическая машина, так и обратимая гидравлическая.

Достоинством ГАЭС в современных условиях работы энергетических систем является то, что она искусственно создает гидроэнергетические ресурсы, что важно для тех районов, где этих ресурсов недостаточно. Кроме того, ГАЭС играют существенную роль в покрытии суточного графика нагрузки системы, создавая дополнительную нагрузку в часы ночного провала электропотребления и пиковую мощность в часы повышенного спроса на электроэнергию.

Коэффициент полезного действия ГАЭС определяет КПД насосного и турбинного режимов. Поэтому он будет меньше, чем КПД ГЭС, и обычно не превосходит 0,7—0,78. Это значит, что из каждых 100 кВт-ч, забираемых ГАЭС из системы, обратно в нее возвращается примерно 75 кВт-ч. Однако этот недостаток смягчается тем, что дневная энергия, когда ГАЭС работает в турбинном режиме, оценивается значительно выше ночной, когда часть ее по существу является бросовой.

Энергоэкономическая эффективность ГАЭС в значительной мере определяется используемым напором. Чем больше напор, тем меньшими объемами водохранилищ можно обойтись для одной и той же установленной мощности. Поэтому высоконапорные ГАЭС имеют лучшие технико-экономические показатели.

Всего в мире эксплуатируется и строится свыше 200 ГАЭС, охватывающих диапазон напоров от нескольких метров до 1770 м.