- •Итальянское Возрождение

- •1. Искусство Проторенессанса. Творчество Джотто.

- •2. Архитектура раннего Возрождения. Творчество ф.Брунеллески.

- •3. Скульптура раннего Возрождения. Творчество Донателло и а.Вероккио.

- •4. Формирование новой художественной системы в живописи раннего Возрождения. Творчество т.Мазаччо.

- •5. Творчество художников Средней и Северной Италии 15 века (п. Делла Франческа, а.Мантенья, а. Де Мессина и других)

- •6. Живопись Флоренции конца 15 века. Творчество с.Боттичелли.

- •7. Понятие Высокого Возрождения. Творчество Леонардо да Винчи.

- •8. Творчество Рафаэля как воплощение высших принципов гармонии и красоты.

- •9. Микеланджело – выдающийся скульптор, живописец, архитектор.

- •10. Особенности Высокого Возрождения в Венеции. Творчество Джорджоне.

- •11. Тициан – величайший художник венецианского Возрождения.

- •13. Своеобразие искусства Северного Возрождения. Творчество я.Ван Эйка.

- •15. П.Брейгель – величайший художник нидерландского Возрождения.

- •Немецкое Возрождение

- •Французское Возрождение

11. Тициан – величайший художник венецианского Возрождения.

Тициан Вечеллио (1477?—1576) —величайший художник венецианского Возрождения. Он создал произведения и на мифологические, и на христианские сюжеты, работал в жанре портрета, его колористическое дарование исключительно, композиционная изобретательность неисчерпаема, а его счастливое долголетие позволило ему оставить после себя богатейшее творческое наследие, оказавшее огромное влияние на потомков. Уже в 1516 г. он становится первым живописцем республики, с 20-х годов — самым прославленным художником Венеции, и успех не оставляет его до конца дней. Около 1520 г. герцог Феррарский заказывает ему цикл картин, в которых Тициан предстает певцом античности, сумевшим почувствовать и, главное, воплотить дух язычества («Вакханалия», «Праздник Венеры», «Вакх и Ариадна»).

Венеция этих лет — один из центров передовой культуры и науки. Тициан становится ярчайшей фигурой художественной жизни Венеции, вместе с архитектором Якопо Сансовино и писателем Пьетро Аретино он составляет некий триумвират, возглавляющий всю интеллектуальную жизнь республики. Богатые венецианские патриции заказывают Тициану алтарные образа, и он создает огромные иконы: «Вознесение Марии», «Мадонна Пезаро» (по имени заказчиков, изображенных на первом плане) и многое другое — определенный тип монументальной композиции на религиозный сюжет, исполняющей одновременно роль не только алтарного образа, но и декоративного панно. В «Мадонне Пезаро» Тициан разработал принцип децентрализующей композиции, которого не знали флорентийская и римская школы. Сместив фигуру мадонны вправо, он таким образом противопоставил два центра: смысловой, олицетворяемый фигурой мадонны, и пространственный, определяемый точкой схода, вынесенной далеко влево, даже за пределы обрамления, что создало эмоциональную напряженность произведения. Звучная живописная гамма: белое покрывало Марии, зеленый ковер, голубые, карминные, золотистые одежды предстоящих — не противоречит, а выступает в гармоническом единстве с яркими характерами моделей. Воспитанный на «нарядной» живописи Карпаччо, на изысканном колорите Джанбеллино, Тициан в этот период любит сюжеты, где можно показать венецианскую улицу, великолепие ее архитектуры, праздничную любопытствующую толпу. Так создается одна из самых больших его композиций «Введение Марии во храм» (около 1538) —следующий после «Мадонны Пезаро» шаг в искусстве изображения групповой сцены, в которой Тициан умело сочетает жизненную естественность с величавой приподнятостью. Тициан много пишет на мифологические сюжеты, особенно после поездки в 1545 г. в Рим, где дух античности был постигнут им, кажется, с наибольшей полнотой. Тогда-то и появляются его варианты «Данаи» (ранний вариант—1545 г.; все остальные —около 1554 г.), в которых он, строго следуя фабуле мифа, изображает царевну, в томлении ожидающую прихода Зевса, и служанку, алчно ловящую золотой дождь. Даная прекрасна в соответствии с античным идеалом красоты, которому и следует венецианский мастер. Во всех этих вариантах тициановское толкование образа несет в себе плотское, земное начало, выражение простой радости бытия. Его «Венера» (около 1538), в которой многие исследователи видят портрет герцогини Элеоноры Урбинской, близка по композиции джорджоневской. Но введение бытовой сцены в интерьере вместо пейзажного фона, внимательный взгляд широко открытых глаз модели, собачка в ногах — детали, которые передают ощущение реальной жизни на земле, а не на Олимпе.

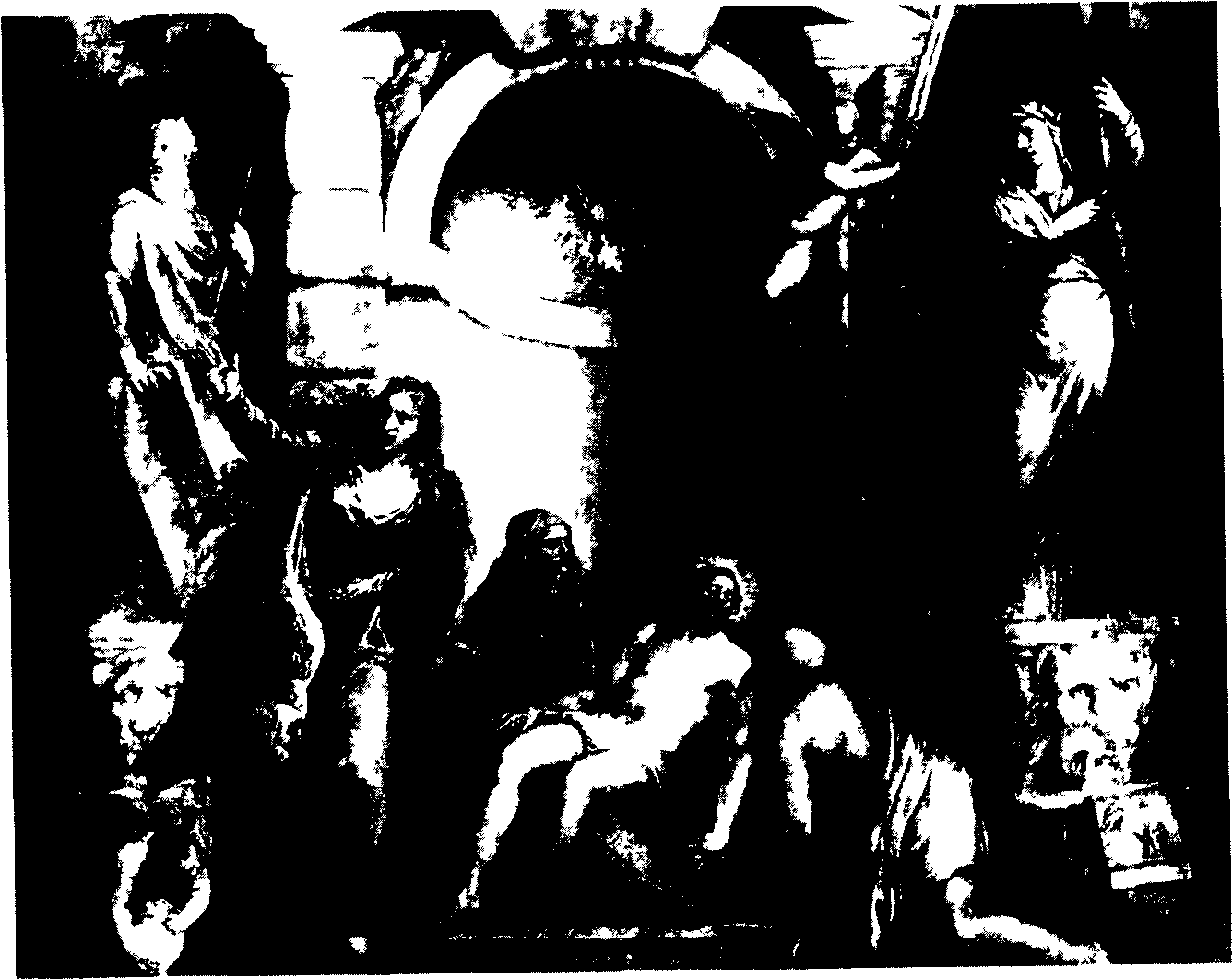

Тициан. Пьета. Венеция, музей Академии художеств

На протяжении всей своей жизни Тициан занимался портретом. В его моделях (особенно в портретах раннего и среднего периодов творчества) всегда подчеркнуто благородство облика, величественность осанки, сдержанность позы и жеста, создаваемых столь же благородным по гамме колоритом, и скупыми, строго отобранными деталями (портрет молодого человека с перчаткой, портреты Ипполито Риминальди, Пьетро Аретино, дочери Лавинии).

Если портреты Тициана всегда отличаются сложностью характеров и напряженностью внутреннего состояния, то в годы творческой зрелости он создает образы особо драматические, характеры противоречивые, поданные в противостоянии и столкновении, изображенные с поистине шекспировской силой (групповой портрет Папы Павла III с племянниками Оттавио и Александром Фарнезе, 1545—1546).

К концу жизни Тициана его творчество претерпевает существенные изменения. Он еще много пишет на античные сюжеты («Венера и Адонис», «Пастух и нимфа», «Диана и Актеон», «Юпитер и Антиопа»), но все чаще обращается к темам христианским, к сценам мученичеств, в которых языческая жизнерадостность, античная гармония сменяются трагическим мироощущением («Бичевание Христа», «Кающаяся Мария Магдалина», «Св. Себастьян», «Оплакивание»), Меняется и техника письма: золотистый светлый колорит и легкие лессировки уступают место живописи мощной, бурной, пастозной. Передача фактуры предметного мира, его вещественность достигается широкими мазками ограниченной палитры. «Св. Себастьян» написан, по сути, только охрами и сажей. Мазком передается не только фактура материала, его движением лепится сама форма, создается пластика изображаемого.

Безмерная глубина скорби и величественная красота человеческого существа переданы в последнем произведении Тициана «Оплакивание», законченном уже после смерти художника его учеником. Застыла в горе держащая на коленях сына мадонна, в отчаянии вскидывает руку Магдалина, в глубокой скорбной задумчивости пребывает старец. Мерцающий голубовато-серый свет объединяет контрастные цветовые пятна одежды героев, золотистые волосы Марии Магдалины, почти скульптурно моделированные статуи в нишах и вместе с тем создает впечатление угасающего, уходящего дня, наступления сумерек, усиливая трагическое настроение.

Тициан умер в преклонном возрасте, прожив почти столетие, и похоронен в венецианской церкви деи Фрари, украшенной его алтарными образами.