- •1)Инженерно-геологические условия площадки строительства.

- •2)Расчетное сопротивление грунтов, способы определения.

- •4) Прочностные характеристики грунтов, способы определения.

- •5.Определение модуля общей деформаций грунта (в условиях компрессии)

- •6)Причины развития неравномерных осадок уплотнения

- •7)Неравномерные осадки расструктуривания .

- •8)Виды деформаций оснований и сооружений. Уменьшение чувствительности конструкции к неравномерным осадкам.

- •9)Расчет оснований по второму предельному состоянию.

- •10) Расчет оснований по первому предельному состоянию.

- •11)Виды оснований и фундаментов.

- •12)Конструирование фундаментов мелкого заложения. Их конструктивные разновидности.

- •13. Нагрузки, действующие на фундамент

- •14.Выбор глубины заложения фундаментов

- •15. Определение размеров подошвы центрально нагруженного фундамента

- •16.Определение размеров подошвы внецентренно нагруженных фундаментов

- •17.Определение осадки фундаментов методом послойного суммирования

- •18.Определение осадок фундаментов по методу эквивалентного слоя при слоистом напластовании грунтов

- •19.Расчет основания по несущей способности при действии значительных горизонтальных сил

- •20.Проверка давления на подстилающий слой слабого грунта.

- •21. Типы свай и области их применения.

- •22. Способы погружения свай. Область применения. Достоинства и недостатки.

- •23.Аналитическое определение несущей способности свай.

- •24. Определение несущей способности свай по результатам динамических испытаний. Ложный и истинный отказы свай.

- •25.Определение несущей способности свай по результатам статических испытаний.

- •26.Определение несущей способности свай по результатам зондирования грунтов.

- •27Явление отрицательного трения

- •28 Особенности работы одиночной сваи и куста свай

- •29.Порядок проектирования свайных фундаментов

- •30.Проектирование внецентренно нагруженных свайных фундаментов

- •31.Проектирование свайных фундаментов при действии горизонтальных сил

- •32.Определение осадки свайного фундамента методом послойного суммирования.

- •33.Определение осадок фундаментов по методу эквивалентного слоя при слоистом напластовании грунтов

- •34.Проектирование гибких фундаментов.

- •35.Подвальные помещения

- •36.Инженерные методы улучшения свойств грунтов (искусственные основания)

- •37.Инженерные методы улучшения свойств грунтов (искусственные основания)

- •38.Замена слабого слоя грунта основания. Устройство песчаных подушек

- •39.Проектирование котлованов

- •40.Фундаменты глубокого заложения .Оболочки и глубокие опоры.

- •41.Фундаменты глубокого заложения.Опускные колодцы и кессоны.

- •43.Фундаменты на просадочных грунтах. Проектирование фундаментов на них.

- •44.Способы устранения просадочности лессового грунта.

- •45. Свойства вечномерзлых грунтов.

- •46. Фундаменты на вечномерзлых грунтах .Принципы проектирования.

- •47. Фундаменты в условиях морозного пучения. Конструкции фундаментов в вечномерзлых грунтах.

- •48.Процессы, происходящие в грунтах при динамических воздействиях.

- •49.Фундаменты в условиях сейсмических воздействий.

- •50.Особенность проектирования фундаментов под машины.

- •51. Причины, требующие усиления оснований и фундаментов.

- •52. Методы усиления оснований и фундаментов эксплуатируемых зданий и сооружений.

- •1)Инженерно-геологические условия площадки строительства.

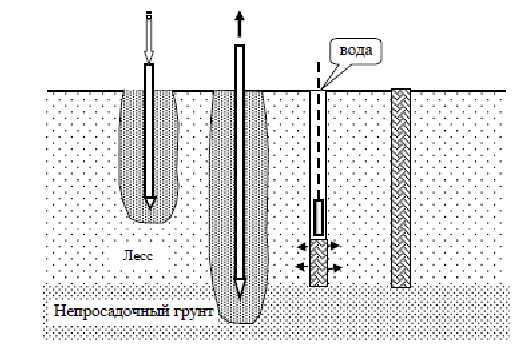

43.Фундаменты на просадочных грунтах. Проектирование фундаментов на них.

1.Оценка инженерно-геологических условий

2.Определение осадки + просадки

Sпр + S ≤ Su

При соблюдении этого условия – расчет обычен.

Но как быть в противном случае?

1 – фундамент не проходит Sпр > Su;

2 – увеличиваем глубину заложения фундамента;

3 – фундамент глубокого заложения – просадки вообще нет;

4 - прорезка просадочного грунта сваями (необходимо учитывать отрицательное трение);

5 – сжимаемую зону под фундаментом делаем не просадочной;

6 – другие мероприятия. Сюда относиться (согласно СНиП):

- дренаж;

- прокладка инженерных коммуникаций (труба в трубе);

- правильная планировка застраиваемой территории;

- различные мероприятия, уменьшающие возможность замачивания грунта под фундаментами.

Возможная утечка воды приводит к замачиванию грунта и просадке – деформации зданий. Все эти мероприятия четко оговорены в СНиП.

44.Способы устранения просадочности лессового грунта.

А) Предварительное замачивание лессовых грунтов.

- в основании сооружения укладывают песчаный слой (до 20 см);

- первые ряды блоков возводят в сухом котловане;

- в блоки закладываются трубы;

- производится боковая засыпка, затем в слой песка по трубам подается вода.

Обжатие происходит интенсивно под весом сооружения и боковой засыпки. Осадки сооружения в строительный период не страшны и всегда могут быть легко выровнены.

Б) Поверхностные уплотнения грунтов (возможно, поскольку лес имеет крупные поры)

Лес уплотняется (уменьшается количество)

Удлиняется путь воде. В результате мы добиваемся только частичного эффекта, путем прорезки верхней зоны и уплотнением, тем самым уменьшаем δпр.

Недостатки: - δпр – устраняется частично

- в зимних условиях не применяется.

В) Глубинное уплотнение лесса грунтовыми сваями

(песчаные сваи делать нельзя, т. к. они будут дренировать воду)

забивают Ме сваи – происходит частичное уплотнение грунта

трубы вынимают

в скважину трамбуется тот же грунт с небольшим количеством воды

Вариант этого способа – использование ВВ.

Этот вариант в два раза дешевле первого, но здесь использовали ВВ (т.е. специальные организации – дополнительный субподрядчик).

Г) Устройство грунтовых подушек

Способ этот прост и довольно дешевый, иногда его комбинируют с уплотнением.

Д) Силикатизация грунтов

Применяют однорастворный метод.

Этот метод дорогой, 1 м3 закрепленного грунта – стоит почти также как бетон – поэтому его применяют в основном в аварийных случаях.

Применение в Одессе. Там «Оперный театр» периодически проседал. Провели силикатизацию за 2 года – укрепили грунт, обеспечив его неподвижное существование.

Е) Термическая обработка грунта

При температуре = 400°С - лесс теряет свои просадочные свойства. (Некоторая аналогия с обжигом кирпича).

Существует несколько методов обжига лесса, наиболее применимый из них - это Харьковский метод.

Внедрение этого способа началось с одной аварии «Запорожье. Коксохимический завод».

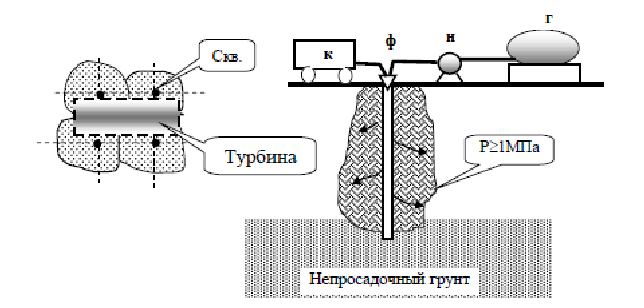

Турбина на заводе дала течь, замочила основание, в результате - неравномерная осадка. Ремонт и исправления требовали остановку завода на 1,5 месяца. Но был предложен новый способ, – который за 8 дней - полностью прекратил деформации турбины.

К - компрессор

Ф – форсунка

Н – насос

Г – горючие (керосин, солярка)

1–пробуривают скважину.

2–в устье скважины – форсунку.

3–горючие + воздух через форсунку до t>1000°с и проходя через скважину в поры лесса, нагревают его. Приблизительно через неделю образуется обожженный массив до 3 м.