- •Электрическое напряжение и потенциал.

- •Электропроводность вещества. Проводники и диэлектрики.

- •1.2 Электрические цепи постоянного тока.

- •Последовательное соединение сопротивлений.

- •1.3 Электромагнетизм.

- •Магнитное поле прямолинейного проводника с током.

- •Эдс в контуре. Правило Ленца.

- •1.4 Электрические цепи однофазного переменного тока.

- •Векторная диаграмма:

- •Способы повышения коэффициента мощности

- •Назначение, устройство и принцип действия асинхронного двигателя.

- •Устройство электроизмерительных приборов.

- •Достоинства:

- •Достоинства:

- •Недостатки:

- •Компенсационный метод измерения

- •Измерение сопротивлений.

- •Измерение мощности.

- •I. В цепях постоянного тока.

- •II. В цепях переменного однофазного тока.

- •III. В цепях трехфазного переменного тока.

- •Индукционные счетчики.

Компенсационный метод измерения

- применяется для очень точных измерений малых ЭДС и падений напряжения. А

Измерительные приборы, принцип действия которых основан на компенсационном методе измерений, называют компенсаторами или потенциометрами.

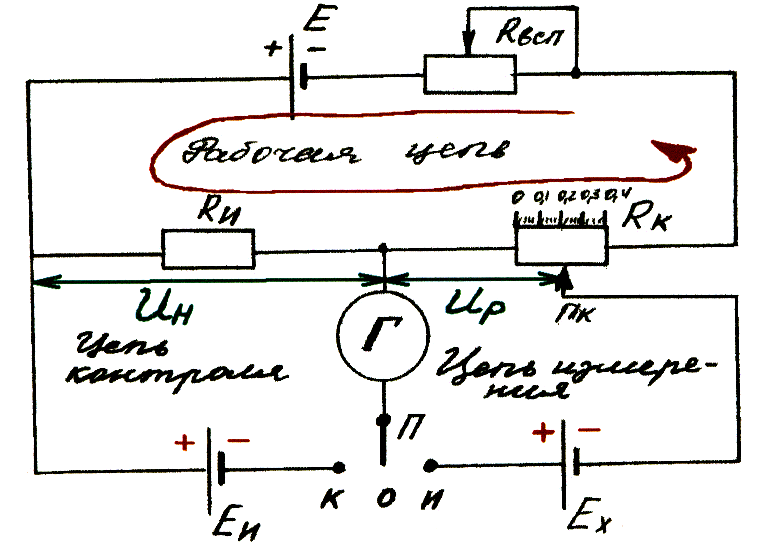

Ниже приведена схема простейшего компенсатора, где:

Е - источник питания рабочей цепи;

Rвсп - регулируемое сопротивление, служащее для установки нормального рабочего тока, т.е. тока, при котором производилась градуировка шкалы реохорда Rk;

Rп - образцовое сопротивление;

Rк - комбинированное сопротивление;

Г — гальванометр;

Е н

- нормальный элемент - источник питания,

ЭДС которого не изменяется в течении

длительного элемента времени его

эксплуатации (несколько лет);

н

- нормальный элемент - источник питания,

ЭДС которого не изменяется в течении

длительного элемента времени его

эксплуатации (несколько лет);

П - переключатель на три положения: «О» - ноль; «И» — измерение; «К» - контроль;

Еx — измеряемая ЭДС.

Прежде, чем приступить к измерению неизвестной ЭДС, следует проверить состояние источника питания рабочей цепи или установить в этой цепи нормальный рабочий ток, т.е. ток, при котором производится градуировка шкалы реохорда Rк. Для этого переключатель «П» ставится в положение «К» (контроль) и, перемещая ползунок реостата Rвеп, добиваются нулевого показания гальванометра.

Гальванометр покажет «О» тогда, когда напряжение на образцовом сопротивлении Rп будет скомпенсировано (уравновешено) ЭДС Ен:

Uн = Eн

Это будет свидетельствовать о том, что в рабочей цепи будет проходить нормальный рабочий ток.

После того, как будет произведен контроль нормального рабочего тока и его установка, приступают непосредственно к измерению Е*. Для этого переключатель «П» ставится в положение «И».

Перемещая подвижный контакт реохорда Пк в ту или иную сторону, добиваются нулевого показания гальванометра Г, который покажет «О» тогда, когда измеряемая эдс Еч будет скомпенсирована падением напряжения на части сопротивления реохорда Rк, т.е., когда Еx = Uр.

Зная Սp (значение снимается со шкалы реохорда), можно судить о величине измеряемой Еx

Измерение сопротивлений.

Существует несколько методов измерения сопротивлений:

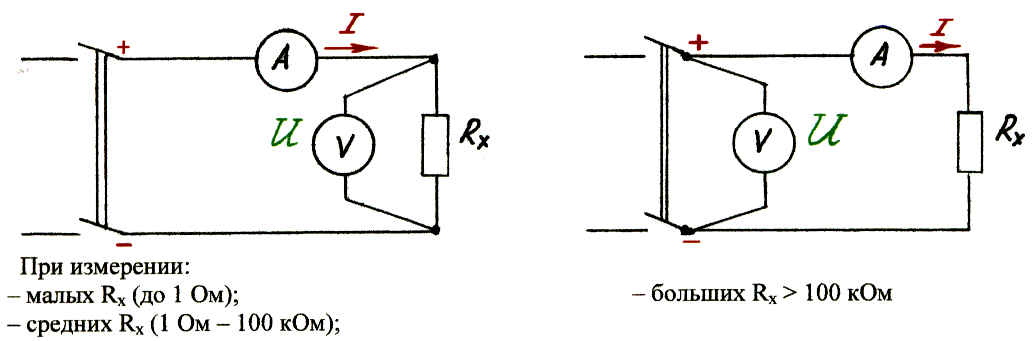

1. Метод амперметра и вольтметра.

Сущность этого метода измерения Rx заключается в том, что измеряемое сопротивление подключается к источнику постоянного тока и с помощью А-метра и V-метра измеряются ток, проходящий через Rx , и напряжение на его зажимах. При этом возможны две схемы подключения измерительных приборов.

Недостатки этого метода:

1) требуется много приборов и оборудования;

2) не высокая точность измерения;

3)

результат измерения определяется

расчетным путем:

![]()

2. Метод омметра.

Омметр - это измерительный прибор, служащий для непосредственного измерения сопротивлений.

По устройству простейший омметр представляет собой сочетание измерительного прибора магнитоэлектрической системы (микро- или миллиамперметр) с источником питания (батарейкой). Они бывают в основном двух типов:

1) с последовательной схемой подключения с Rх;

2) с параллельной схемой подключения с Rх.

Ниже приведена схема омметра с последовательной схемой соединения с Rх.

Принцип измерения сопротивления с помощью омметра основан на том, что при измерении сопротивления цепи будет изменяться и величина тока, проходящая в этой цепи, а, значит, будет измеряться и угол отклонения подвижной части прибора, включенного в эту цепь:

|

Rx,Ом |

0 |

100 |

500 |

1000 |

|

|

I, мA |

10 |

8 |

5 |

2 |

0 |

Рассмотренный выше омметр, у которого используется однорамочный измерительный механизм магнитоэлектрической системы, обладает недостатком - показания такого омметра зависят от величины эдс источника питания.

В процессе эксплуатации омметра эдс источника питания уменьшается, потому и показания омметра при одних и тех же значениях Rx будут разными.

Чтобы не допустить ошибки в процессе измерения , прежде чем приступить к измерению, нужно проверить состояние источника питания, для этого зажимы омметра, к которым подключается, замыкают накоротко и, изменяя Rд, устанавливают стрелку прибора на «О». Если это сделать не удается, то источник питания нужно заменить, и опять произвести установку стрелки прибора на «О». После этого можно приступить к непосредственному измерению сопротивления Rx.

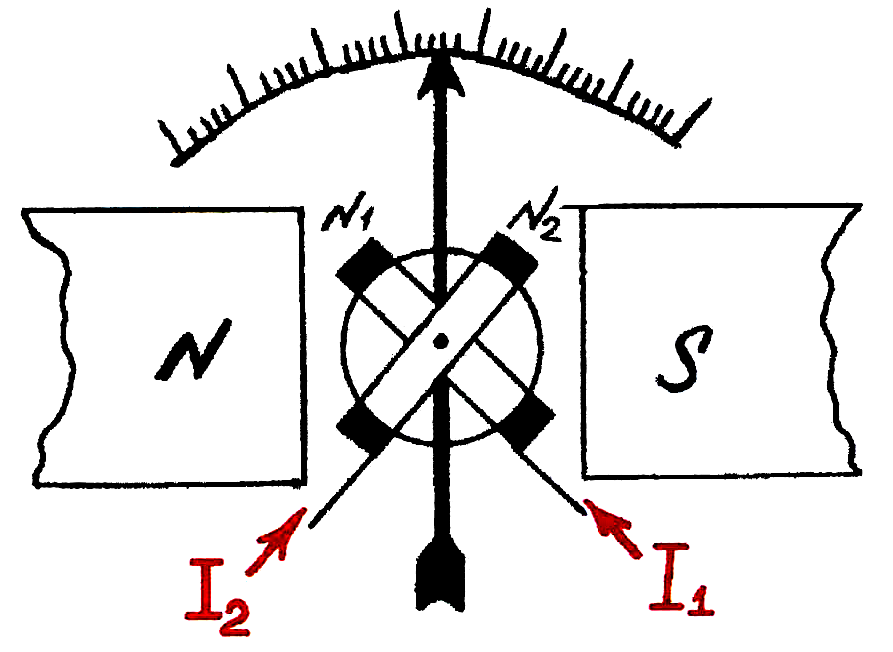

Таким недостатком не обладают омметры, у которых используется двухрамочный измерительный механизм магнитоэлектрической системы, у которых угол отклонения подвижной части прибора (а) пропорционален отношению токов, проходящих по каждой из рамок:

С изменением эдс источника питания, будут одновременно изменяться токи I1 и I2, а их отношение остается неизменным.

Примером такого омметра является мегомметр -прибор, измеряющий большое сопротивление (чаще для измерения сопротивления изоляции)

3. С помощью измерительных мостов.

Измерительный мост-это измерительный прибор относящийся к группе приборов сравнения и применяется для точных измерений малых, средних и больших сопротивлений.

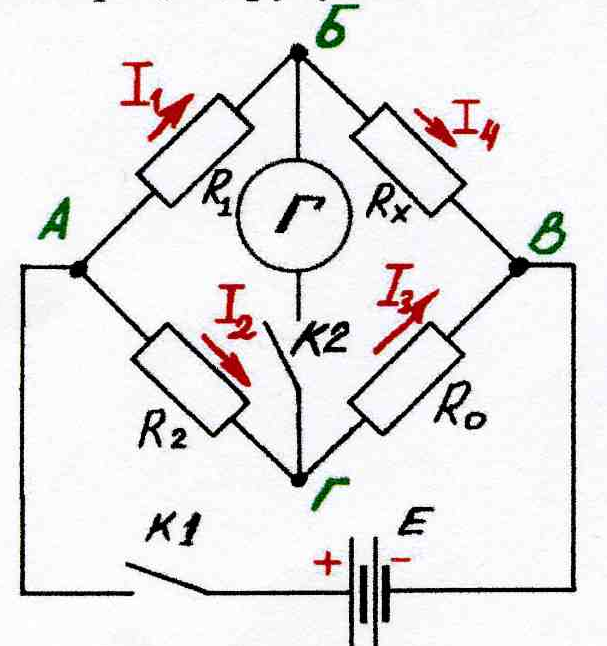

По устройству простейший измерительный мост представляет собой электрический четырехугольник, состоящий из сопротивлений R1; Rշ; Rо; Rх, в одной из диагоналей которого включен гальванометр Г, в другую - источник питания (батарея с эдс Е).

Сопротивления, входящие в схему, называются плечами моста.

Их можно подобрать так, что потенциалы точек Б и Г будут равны. В этом случае тока в цепи гальванометра не будет. Такое составление схемы называют равновесием моста, а процесс подбора сопротивлений уравновешиванием или балансировкой моста.

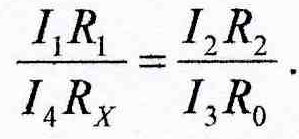

При равновесии моста падения напряжений от точки А до точек Б и Г равны между собой. Также равны падения напряжений от точек Б и Г до точки В. это записывается так:

![]()

Падения напряжения на плечах моста можно выразить, как произведение соответствующих токов и сопротивлений плечей моста:

![]()

![]()

Подставив значения падений напряжений в равенства, написанные выше, получим:

![]()

Разделим одно равенство на другое, получим:

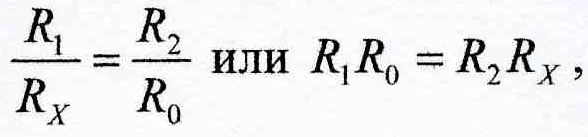

При равновесии схемы ток в гальванометре отсутствует, значит существуют равенства токов:

![]()

Произведя сокращение токов в предыдущем равенстве получим:

![]()

Следовательно, уравновесив мост, можно вычислить неизвестное сопротивление Rx. Измерение сопротивлений с помощью моста дает ответ с очень большой точностью. Сопротивление R0 «плечом сравнения», а сопротивления R1 и R2 - «плечами отношения» моста. Наиболее распространенным мостом является малый мост типа ММВ.