- •Содержание

- •Введение

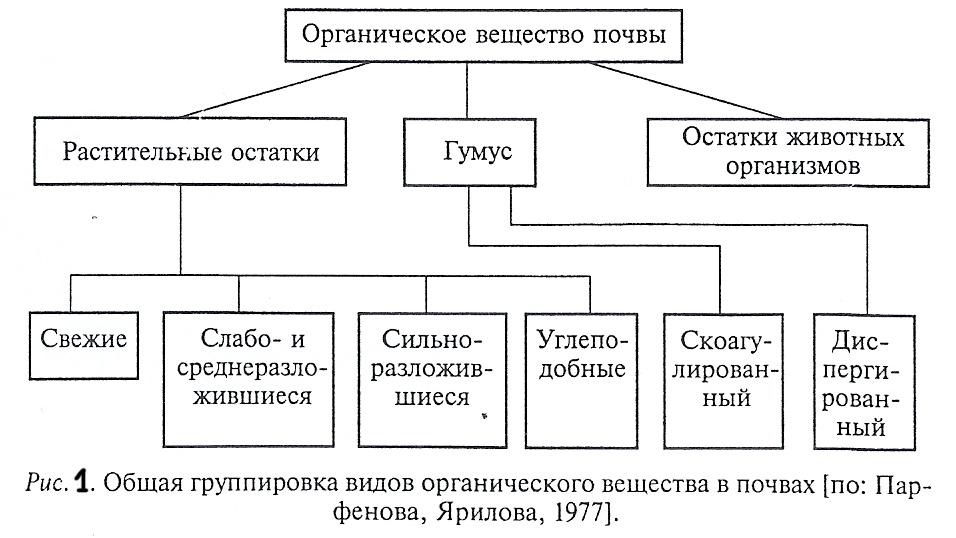

- •1. Органическое вещество почвы

- •2. Генезис почв

- •2.1. Подзолистые почвы

- •2.2. Дерново-подзолистые почвы

- •2.3. Дерновые почвы

- •2.3.1. Дерново-карбонатные почвы

- •2.3.2. Дерново-глеевые почвы

- •2.4. Серые лесные почвы

- •2.5. Черноземные почвы

- •3. Плодородие почвы

- •3.1. Виды почвенного плодородия

- •3.2. Влияние овп на плодородие

- •4. Заключение

- •Библиографический список

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ – МСХА ИМЕНИ К.А.Тимирязева

Кафедра ПОЧВОВЕДЕНИЯ

КУРСОВАЯ РАБОТА на тему:

«Роль органического вещества в генезисе и плодородии почв»

Выполнил:

Студент II курса

Факультет ПАЭ

Группа

.

Проверил:

.

МОСКВА 2009

Содержание

Содержание 2

Введение 3

1. Органическое вещество почвы 4

4

2. Генезис почв 8

2.1. Подзолистые почвы 9

2.2. Дерново-подзолистые почвы 10

2.3. Дерновые почвы 11

2.3.1. Дерново-карбонатные почвы 11

2.3.2. Дерново-глеевые почвы 12

2.4. Серые лесные почвы 12

2.5. Черноземные почвы 13

3. Плодородие почвы 15

3.1. Виды почвенного плодородия 16

3.2. Влияние ОВП на плодородие 17

4. Заключение 21

Библиографический список 22

Введение

Плодородие почвы - способность почвы удовлетворять потребности растений в питательных веществах, влаге, воздухе, биотической и физико-химической среде. Плодородие почвы обеспечивает урожай сельскохозяйственных культур, а также биологическую продуктивность дикой растительности.

Органическое вещество и повышение плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения является естественным условием интенсификации земледелия, способствует росту урожайности, увеличивает ценность земли, имеет важное природоохранное значение.

Сохранение плодородия почвы и его рациональное использование при хозяйственной деятельности имеет огромное значение и требует комплексного решения. В этой работе будут рассмотрены аспекты влияния органического вещества на плодородие и генезис почв.

1. Органическое вещество почвы

Органическое вещество почвы (ОВП) - сложная многокомпонентная динамическая подсистема почвенной экосистемы, состоящая из биохимических соединений живой и неживой природы независимо от их происхождения (природного или синтетического), накапливающихся на поверхности почвы либо в ее толще (рис. 1). Живая биомасса включает в себя, главным образом, популяции бактерий, грибов, водорослей, простейших актиномицетов и, вероятно, нематод. Мертвое органическое вещество - это компоненты, утратившие связь с живыми и отмершими клетками, и собственно гумусовые вещества, или гумус. Д. С. Орлов отмечает, что теоретически под термином «органическое вещество почв» понимаются только такие компоненты, которые утратили связь с живыми или отмершими клетками. Почвоведы пока не располагают методическими приемами, позволяющими отделить

органическое вещество живых или отмерших клеток (в том числе бактериальных) от свободного органического вещества, утратившего связь с клеточным материалом. Другими словами, в понятие «органическое вещество почв» входит не только гумус, но и различные неспецифические соединения, в том числе находящиеся в составе тканей различных организмов, отделить которые полностью от гуминовых веществ пока невозможно. Таким образом, ОВП включает в себя иерархию компонентов различной степени сложности. Высшее место в этой соподчиненности занимают типы органических веществ, разнообразие и состав которых зависят от типов органических поступлений в почву и процессов их трансформации.

Органическое вещество - одна из составных частей почвы, отличающая ее от материнской породы. Оно играет большую роль в создании почвенного плодородия, служит источником элементов (азота, фосфора и др.) минерального питания растений, влияет на химические, физические, физико-химические и биологические свойства почвы, т.е. на весь ход почвообразования, а также представляет большой интерес и решающее значение для биогеохимических циклов углерода и азота. Основным источником ОВП является углерод, связанный в процессе фотосинтеза автотрофными организмами, способными синтезировать органическое вещество из минеральных соединений.

Почвенное органическое вещество, если оно не включает в себя

большое количество неразложившихся растительных остатков, содержит в среднем 58 % углерода. В сухом веществе растений 40-45 % С. В настоящее время измерение содержания органического углерода - единственный удовлетворительный метод определения органического вещества, поэтому результаты исследований обычно представляют в виде содержания в почвах углерода, а не органического вещества.

Растения в процессе фотосинтеза связывают СО2 атмосферы с почвенной водой с образованием углеводов, которые представляют собой органические молекулы, содержащие углерод, водород и кислород в элементарном соотношении СН2О (молекула формальдегида символизирует здесь простейшее органическое соединение). При этом в атмосферу выделяется свободный О2:

CO2 + H2O → O2 + (CH2O).

Годовой результат фотосинтеза (NPP - чистая (нетто) первичная продукция) на планете составляет 120 Гт углерода, из которого больше половины приходится на первичную продукцию (весь углерод, ассимилированный растением) континентов. В биосфере продуцируется до 162· 109 т/год органического вещества. Две трети его производят растения.

Р. Тейт выделяет три типа органических веществ в почве:

1) усваиваемые органические компоненты (например, аминокислоты, сахара),

2) устойчивые к биоразложению вещества (гуминовые вещества и др.),

3)живые компоненты (например, клетки микроорганизмов). Органическое вещество почв по степени устойчивости к биоразложению разделяется на две фракции (категории):

1) пул (запас) легко (быстро) разлагаемых веществ, или активную (лабильную) категорию, в которую входят наименее устойчивые к минерализации органические соединения (почвенный биоценоз, мелкодисперсные растительные, животные и микробные остатки разной степени разложенности, более половины вновь образованных гуминовых веществ), которые быстро вовлекаются в биологические процессы и в результате их разложения может происходить эмиссия СО2 из почвы в атмосферу. Лабильная фракция органического вещества является основным источником элементов (азота, фосфора и др.) минерального питания растений;

2) пул веществ, сравнительно устойчивых к биодеградации, или пассивная (консервативная) фракция, представителями которой являются гуминовые вещества (гуминовые и фульвокислоты, гумин), составляющие около 70 % всего запаса органического углерода в почве и образующие стабильный резервуар почвенного углерода, связанного со стоком углерода из атмосферы в почву, который длительное время (сотни и первые тысячи лет) сохраняется в малоподвижном состоянии и не участвует в биогеохимическом круговороте. Пассивная фракция органического вещества оказывает большое влияние на формирование почвенных агрегатов (структурообразование), емкость катионного обмена, водоудерживающую способность почв.

Соотношение групп органических соединений различной устойчивости зависит, в первую очередь, от уровня биологической активности почв, а также от гранулометрического и минералогического состава, реакции среды, окислительно-восстановительных условий и карбонатности почв. Содержание консервативных соединений больше в почвах с пониженной биологической активностью, а в почвах с высокой биологической активностью доминируют лабильные и легко разлагаемые соединения. Устойчивость органического материала в целом нарастает от свежих растительных остатков через подстилку к гумусу. Среди компонентов почвенного гумуса наименее устойчивыми являются фульвокислоты, затем идут гуминовые кислоты и гумин.

Основным источником поступления органического вещества в развитые почвы являются высшие растения в виде наземного и корневого опада. В лесных биогеоценозах доминирует поверхностное поступление веществ (подстилки), в луговых экосистемах - внутрипочвенное (подземное) поступление растительных остатков (корни). В травяных экосистемах подземная мортмасса составляет 30-70 % всего подземного вещества, а содержание живых корней колеблется от 20 до 50 %. Количественное и качественное поступление органических остатков изменяется в зависимости от состава растительных ассоциаций, климата, рельефа и почвенных условий.

Основную часть поступающего в почву органического вещества составляют целлюлоза, гемицеллюлоза (30-45 %) и лигнин (15-30 %), в меньшем количестве поступают моно- и дисахариды, липиды, фенолы, воски, смолы, аминокислоты, белки и другие соединения. Большая часть годичного опада подвергается минерализации, в гумификации участвует 6-10 %, гидрохимическим стоком выносится 1-2 %. Из процессов поступления органических остатков, их трансформации, минерализации и гумификации складываются такие почвенные процессы, как подстилко-, торфо- и гумусообразование [Ершов Ю. И., 2004].