- •Периодов

- •Генетические факторы

- •Основные сведения

- •[Править] Функции

- •1.2. Фазы работоспособности

- •[Править] Функциональная классификация

- •[Править] Морфологическая классификация

- •Непроизвольное внимание

- •Причины возникновения непроизвольного внимания

- •Произвольное внимание

- •Физиологический механизм произвольного внимания

- •1. По генезису развития различают мышление:

- •2. По характеру решаемых задач различают мышление:

- •3. По степени развернутости различают мышление:

- •4. По степени новизны и оригинальности различают мышление:

- •5. По средствам мышления различают мышление:

- •6. По функциям различают мышление:

- •30. Воображение. Виды воображения.

- •32. Речь. Мозговая организация

- •[Править] Особенности функционирования памяти [править] Свойства памяти

- •[Править] Закономерности памяти

[Править] Функциональная классификация

По положению в рефлекторной дуге различают афферентные нейроны (чувствительные нейроны), эфферентные нейроны (часть из них называется двигательными нейронами, иногда это не очень точное название распространяется на всю группу эфферентов) и интернейроны (вставочные нейроны).

Афферентные нейроны (чувствительный, сенсорный или рецепторный). К нейронам данного типа относятся первичные клетки органов чувств и псевдоуниполярные клетки, у которых дендриты имеют свободные окончания.

Эфферентные нейроны (эффекторный, двигательный или моторный). К нейронам данного типа относятся конечные нейроны — ультиматные и предпоследние — не ультиматные.

Ассоциативные нейроны (вставочные или интернейроны) — группа нейронов осуществляет связь между эфферентными и афферентными, их делят на интризитные, комиссуральные и проекционные.

Секреторные нейроны — нейроны, секретирующие высокоактивные вещества (нейрогормоны). У них хорошо развит комплекс Гольджи, аксон заканчивается аксовазальными синапсами.

[Править] Морфологическая классификация

Морфологическое строение нейронов многообразно. В связи с этим при классификации нейронов применяют несколько принципов:

-

учитывают размеры и форму тела нейрона;

-

количество и характер ветвления отростков;

-

длину нейрона и наличие специализированных оболочек.

По форме клетки, нейроны могут быть сферическими, зернистыми, звездчатыми, пирамидными, грушевидными, веретеновидными, неправильными и т. д. Размер тела нейрона варьирует от 5 мкм у малых зернистых клеток до 120—150 мкм у гигантских пирамидных нейронов. Длина нейрона у человека составляет от 150 мкм до 120 см[источник не указан 95 дней].

По количеству отростков выделяют следующие морфологические типы нейронов[1]:

-

униполярные (с одним отростком) нейроциты, присутствующие, например, в сенсорном ядре тройничного нерва в среднем мозге;

-

псевдоуниполярные клетки, сгруппированные вблизи спинного мозга в межпозвоночных ганглиях;

-

биполярные нейроны (имеют один аксон и один дендрит), расположенные в специализированных сенсорных органах — сетчатке глаза, обонятельном эпителии и луковице, слуховом и вестибулярном ганглиях;

-

мультиполярные нейроны (имеют один аксон и несколько дендритов), преобладающие в ЦНС.

-

Нейрон развивается из небольшой клетки-предшественницы, которая перестаёт делиться ещё до того, как выпустит свои отростки. (Однако, вопрос о делении нейронов в настоящее время остаётся дискуссионным. [1] (рус.)) Как правило, первым начинает расти аксон, а дендриты образуются позже. На конце развивающегося отростка нервной клетки появляется утолщение неправильной формы, которое, видимо, и прокладывает путь через окружающую ткань. Это утолщение называется конусом роста нервной клетки. Он состоит из уплощенной части отростка нервной клетки с множеством тонких шипиков. Микрошипики имеют толщину от 0,1 до 0,2 мкм и могут достигать 50 мкм в длину, широкая и плоская область конуса роста имеет ширину и длину около 5 мкм, хотя форма её может изменяться. Промежутки между микрошипиками конуса роста покрыты складчатой мембраной. Микрошипики находятся в постоянном движении — некоторые втягиваются в конус роста, другие удлиняются, отклоняются в разные стороны, прикасаются к субстрату и могут прилипать к нему.

-

Конус роста заполнен мелкими, иногда соединёнными друг с другом, мембранными пузырьками неправильной формы. Непосредственно под складчатыми участками мембраны и в шипиках находится плотная масса перепутанных актиновых филаментов. Конус роста содержит также митохондрии, микротрубочки и нейрофиламенты, имеющиеся в теле нейрона.

-

Вероятно, микротрубочки и нейрофиламенты удлиняются главным образом за счёт добавления вновь синтезированных субъединиц у основания отростка нейрона. Они продвигаются со скоростью около миллиметра в сутки, что соответствует скорости медленного аксонного транспорта в зрелом нейроне. Поскольку примерно такова и средняя скорость продвижения конуса роста, возможно, что во время роста отростка нейрона в его дальнем конце не происходит ни сборки, ни разрушения микротрубочек и нейрофиламентов. Новый мембранный материал добавляется, видимо, у окончания. Конус роста — это область быстрого экзоцитоза и эндоцитоза, о чём свидетельствует множество находящихся здесь пузырьков. Мелкие мембранные пузырьки переносятся по отростку нейрона от тела клетки к конусу роста с потоком быстрого аксонного транспорта. Мембранный материал, видимо, синтезируется в теле нейрона, переносится к конусу роста в виде пузырьков и включается здесь в плазматическую мембрану путём экзоцитоза, удлиняя таким образом отросток нервной клетки.

-

Росту аксонов и дендритов обычно предшествует фаза миграции нейронов, когда незрелые нейроны расселяются и находят себе постоянное место.

21. Главная и специфическая функция ЦНС — осуществление простых и сложных высокодифференцированных отражательных реакций, получивших название рефлексов. У высших животных и человека низшие и средние отделы ЦНС — спинной мозг, продолговатый мозг, средний мозг, промежуточный мозг и мозжечок — регулируют деятельность отдельных органов и систем высокоразвитого организма, осуществляют связь и взаимодействие между ними, обеспечивают единство организма и целостность его деятельности. Высший отдел ЦНС — кора больших полушарий головного мозга и ближайшие подкорковые образования — в основном регулирует связь и взаимоотношения организма как единого целого с окружающей средой.

Спинной мозг (лат. Medulla spinalis) — каудальная часть (хвостовая) ЦНС позвоночных, расположенная в образованном невральными дугами позвонков позвоночном канале. Принято считать, что граница между спинным и головным мозгом проходит на уровне перекрёста пирамидных волокон (хотя эта граница весьма условна). Внутри спинного мозга имеется полость, называемая центральным каналом (лат. Canalis centralis). Спинной мозг защищён мягкой, паутинной и твёрдой мозговыми оболочками. Пространства между оболочками и спинномозговой канал заполнены спинномозговой жидкостью. Пространство между внешней твёрдой оболочкой и костью позвонков называется эпидуральным и заполнено жиром и венозной сетью.

Головно́й мозг (лат. cerebrum, др.-греч. ἐγκέφαλος) — часть центральной нервной системы подавляющего большинства хордовых, её головной конец; у позвоночных находится внутри черепа. В анатомической номенклатуре позвоночных, в том числе человека, мозг в целом чаще всего обозначается как encephalon — латинизированная форма греческого слова; изначально латинское cerebrum стало синонимом большого мозга (telencephalon).

Головной мозг состоит из большого числа нейронов, связанных между собой синаптическими связями. Взаимодействуя посредством этих связей, нейроны формируют сложные электрические импульсы, которые контролируют деятельность всего организма.

Несмотря на значительный прогресс в изучении головного мозга в последние годы, многое в его работе до сих пор остаётся загадкой. Функционирование отдельных клеток достаточно хорошо объяснено, однако понимание того, как в результате взаимодействия тысяч и миллионов нейронов мозг функционирует как целое, доступно лишь в очень упрощённом виде и требует дальнейших глубоких исследований.

22. Кора больших полушарий головного мозга — структура головного мозга, слой серого вещества толщиной 1,3—4,5 мм[1], расположенный по периферии полушарий большого мозга, и покрывающий их. Наибольшая толщина отмечается в верхних участках предцентральной, постцентральной извилин и парацентральной дольки[2].

Кора головного мозга играет очень важную роль в осуществлении высшей нервной (психической) деятельности[2].

У человека кора составляет в среднем 44% от объёма всего полушария в целом[2]. Площадь поверхности коры одного полушария у взрослого человека в среднем равна 220 000 мм²[2]. На поверхностные части приходится 1/3, на залегающие в глубине между извилинами — 2/3 всей площади коры[1].

Величина и форма борозд подвержены значительным индивидуальным колебаниям — не только мозг различных людей, но даже полушария одной и той же особи по рисунку борозд не вполне похожи[1].

Всю кору полушарий принято разделять на 4 типа: древняя (палеокортекс), старая (архикортекс), новая (неокортекс) и межуточная кора. Поверхность неокортекса у человека занимает 95,6%, старой 2,2%, древней 0,6%, межуточной 1,6%[2].

Кора большого мозга покрывает поверхность полушарий и образует большое количество различных по глубине и протяжённости борозд (лат. sulci cerebri). Между бороздами расположены различной величины извилины большого мозга (лат. gyri cerebri) [3].

В каждом полушарии различают следующие поверхности:

-

выпуклую верхнелатеральную поверхность (лат. facies superolateralis), примыкающую к внутренней поверхности костей свода черепа

-

нижнюю поверхность (лат. facies inferior), передние и средние отделы которой располагаются на внутренней поверхности основания черепа, в области передней и средней черепных ямок, а задние — на намёте мозжечка

-

медиальную поверхность (лат. facies medialis), направленную к продольной щели мозга [3].

Эти три поверхности каждого полушария, переходя одна в другую, образуют три края. Верхний край (лат. margo superior) разделяет верхнелатеральную и медиальную поверхности. Нижнелатеральный край (лат. margo inferolateralis) отделяет верхнелатеральную поверхность от нижней. Нижнемедиальный край (лат. margo inferomedialis) располагается между нижней и медиальной поверхностями [3].

В каждом полушарии различают наиболее выступающие места: спереди — лобный полюс (лат. polus frontalis), сзади — затылочный (лат. polus occipitalis), и сбоку — височный (лат. polus temporalis) [3].

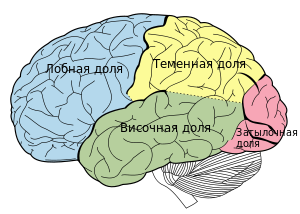

Полушарие разделено на пять долей. Четыре из них примыкают к соответствующим костям свода черепа:

![]()

-

лобная доля (лат. lobus frontalis)

-

теменная доля (лат. lobus parietalis)

-

затылочная доля (лат. lobus occipitalis)

-

височная доля (лат. lobus temporalis)

Пятая — островковая доля (лат. lobus insularis) (островок) (лат. insula) — заложена в глубине латеральной ямки большого мозга (лат. fossa lateralis cerebri), отделяющей лобную долю от височной [3].

23. Головной мозг как многоуровневая структура неравномерно созревает в ходе индивидуального развития. Во внутриутробном периоде одновременно с закладкой и развитием основных жизненно важных органов первыми начинают формироваться отделы мозга, где расположены нервные центры, обеспечивающие их функционирование (продолговатый мозг, ядра среднего и промежуточного мозга). К концу внутриутробного периода у человека определенной степени зрелости достигают первичные проекционные поля. К моменту рождения уровень зрелости структур мозга позволяет осуществлять как жизненно важные функции (дыхание, сосание и др.), так и простейшие реакции на внешние воздействия, т. е. осуществляется принцип минимального и достаточного обеспечения функций. Закономерный ход созревания структур мозга в пренатальном периоде обеспечивает нормальное индивидуальное развитие, нарушения созревания приводят к ближайшим и отдаленным неблагоприятным последствиям, проявляющимся в нервно-психическом статусе и поведении ребенка.

В постнатальном периоде продолжается интенсивное развитие мозга, в особенности его высших отделов — коры больших полушарий.

Нейронная организация коры больших полушарий в онтогенезе. В развитии коры больших полушарий выделяются два процесса - рост коры и дифференцировка ее нервных элементов. Наиболее интенсивное увеличение ширины коры и ее слоев происходит на первом году жизни, постепенно замедляясь и прекращаясь в раз ные сроки — к 3 годам в проекционных, к 7 годам в ассоциатив ных областях. Рост коры происходит за счет увеличения межней- ронального пространства (разрежение клеток) в результате раз вития волокнистого компонента (роста и разветвления дендрито и аксонов) и клеток глии, осуществляющей метаболическое о&е - печение развивающихся нервных клеток, которые увеличивают в размерах. н.

Процесс дифференцировки нейронов, начинаясь также в Vй нем постнатальном периоде, продолжается в течение длительного периода индивидуального развития, подчиняясь как генетическому фактору, так и внешнесредовым воздействиям.

Первыми созревают афферентные и эфферентные пирамиды нижних слоев коры, позже — расположенные в более поверхностных слоях. Постепенно дифференцируются различные типы вставочных нейронов. Раньше созревают веретенообразные клетки, переключающие афферентную импульсацию из подкорковых структур к развивающимся пирамидным нейронам. Звездчатые и корзинчатые клетки, обеспечивающие взаимодействие нейронов и циркуляцию возбуждения внутри коры, созревают позже. Заканчиваясь возбудительными и тормозными синапсами на телах нейронов, эти клетки создают возможность структурирования импульсной активности нейронов (чередование разрядов и пауз), что является основой нервного кода. Дифференцировка вставочных нейронов, начавшаяся в первые месяцы после рождения, наиболее интенсивно происходит в период от 3 до 6 лет. Их окончательная типизация в переднеассоциативных областях коры отмечается к 14-летнему возрасту.

Функционально важным фактором формирования нейронной организации коры больших полушарий является развитие отростков нервных клеток — дендритов и аксонов, образующих волокнистую структуру.

Аксоны, по которым в кору поступает афферентная импульсация, в течение первых трех месяцев жизни покрываются миелиновой оболочкой, что существенно ускоряет поступление информации к нервным клеткам проекционной коры.

Вертикально ориентированные апикальные дендриты обеспечивают взаимодействие клеток разных слоев, и в проекционной коре они созревают в первые недели жизни, достигая к 6-месячному возрасту III слоя. Дорастая до поверхностных слоев, они образуют конечные разветвления.

Базальные дендриты, объединяющие нейроны в пределах одного слоя, имеют множественные разветвления, на которых образуются множественные контакты аксонов других нейронов. С ростом базальных дендритов и их разветвлений увеличивается воспринимающая поверхность нервных клеток.

Специализация нейронов в процессе их дифференциации и увеличение количества и разветвленности отростков создают условия для объединения нейронов разного типа в клеточные группировки — нейронные ансамбли. В нейронные ансамбли включаются также клетки глии и разветвления сосудов, обеспечивающие клеточный метаболизм внутри нейронного ансамбля.

В развитии коры и формировании ансамблевой организации в онтогенезе выделяют следующие этапы (рис. 50).

К моменту рождения вертикально расположенные пирамидные клетки в нижнем слое и их апикальные дендриты создают

прообраз колонки, которая у новорожденных бедна межклеточными связями.

1-й год жизни характеризуется увеличением размеров нервных клеток, дифференциацией звездчатых вставочных нейронов, увеличением дендритных и аксонных разветвлений. Выделяется ансамбль нейронов как структурная единица, окруженная тонкими сосудистыми разветвлениями.

К 3 годам ансамблевая организация усложняется развитием гнездных группировок, включающих разные типы нейронов.

В 5—6 лет наряду с продолжающейся дифференциацией и специализацией нервных клеток нарастают объем горизонтально расположенных волокон и плотность капиллярных сетей, окружающих ансамбль. Это способствует дальнейшему развитию межнейрональной интеграции в определенных областях коры.

К 9—10 годам усложняется структура отростков интернейронов и пирамид, увеличивается разнообразие ансамблей, формируются широкие горизонтальные группировки, включающие и объединяющие вертикальные колонки.

В 12—14 лет в нейронных ансамблях четко выражены разнообразные специализированные формы пирамидных нейронов, вы-

сокого уровня дифференцировки достигают интернейроны; в ансамблях всех областей коры, включая ассоциативные корковые зоны, за счет разветвлений отростков удельный объем волокон становится значительно больше удельного объема клеточных элементов.

К 18 годам ансамблевая организация коры по своим характеристикам достигает уровня взрослого человека.

Закономерности созревания структур мозга в онтогенезе. Основная закономерность в характере созревания мозга как многоуровневой иерархически организованной системы проявляется в том, что эволюционно более древние структуры созревают раньше. Это прослеживается в ходе созревания структур мозга по вертикали: от спинного мозга и стволовых образований головного мозга, обеспечивающих жизненно важные функции, к коре больших полушарий. По горизонтали развитие идет от проекционных отделов, включающихся в обеспечение элементарных контактов с внешним миром уже с момента рождения, к ассоциативным, ответственным за сложные формы психической деятельности.

Для развития каждого последующего уровня необходимо полноценное созревание предыдущего. Так, для созревания проекционной коры необходимо формирование структур, через которые поступает сенсорно-специфическая информация. Для развития в онтогенезе ассоциативных корковых зон необходимо формирование и функционирование первичных проекционных отделов коры. Так, нарушение в раннем возрасте проекционных корковых зон приводит к недоразвитию областей более высокого уровня (вторичные проекционные и ассоциативные отделы). Этот принцип развития структур мозга в онтогенезе Л.С.Выготский обозначил как направление «снизу вверх».

24.

25. Интегративными» называют такие функции ЦНС, которые не связаны непосредственно с обработкой сенсорных сигналов или управлением двигательными и вегетативными центрами. Они лежат в основе цикла сон/бодрствование, сознания, речи, мышления (понимания и манипулирования понятиями), памяти (включая процессы научения) и эмоций. Структуры, отвечающие за эти функции, локализованы главным образом (хотя и не исключительно) в двух крупных отделах конечного мозга лимбической системе и новой коре (неокортексе). На нашем сайте мы обратимся к новой коре и нейрофизиологическим механизмам других вышеупомянутых интегративных функций. Между нервной системой и созданными человеком системами связи существует функциональное сходство, в частности, можно провести аналогию между нервным волокном и проводом, по которому передается информация. Именно поэтому ряд авторов подходил к изучению нервной системы с позиций инженеров-связистов, опираясь главным образом на теорию информации.

26. Ощуще́ние — простейший психический процесс, представляющий собой психическое отражение отдельных свойств и состояний внешней среды, возникающее при непосредственном воздействии на органы чувств, дифференцированное восприятие субъектом внутренних[1] или внешних стимулов и раздражителей при участии нервной системы. В психологии ощущения считаются первой стадией (на самом деле они туда не входят) ряда биохимических и неврологических процессов, которая начинается с воздействия внешней (окружающей) среды на рецепторы сенсорного органа (то есть органа ощущения) и затем ведёт к перцепции, или восприятию (распознаванию).

В советско-российской психологической школе принято считать «ощущение» и «чувство» синонимами, однако это не всегда верно для других психологических школ. Другие эквиваленты термину «ощущения» — сенсорные процессы и чувствительность.

Виды человеческих ощущений

В разных школах по-разному относятся к проблеме сенсорных процессов. Б. Г. Ананьев в работе «Теория ощущений» выделил наибольшее число ощущений (11). Видов рецепторов у животных больше.

[править] Дистантные ощущения

-

Зрение

-

Слух

-

Обоняние

[править] Контактные ощущения

-

Вкус

-

Тактильные ощущения

-

Боль

-

Температурные ощущения

-

Вибрационные ощущения

-

Кинестетические ощущения

[править] Глубинные ощущения

-

Чувствительность от внутренних органов

-

Мышечная чувствительность

-

-

Вестибулярная чувствительность

-

Головокружение (симптом)

-

Классификация ощущений

27. Основные виды и свойств восприятия

Восприятие как непосредственное отражение мира классифицируется по разным основаниям. Традиционно выделяют пять видов восприятия в соответствии с ведущим анализатором, участвующим в построении перцептивного образа − зрительное, слуховое, осязательное (тактильное), вкусовое, обонятельное (классификация по модальности восприятия).

Различают также виды восприятия в зависимости от объекта восприятия, например, восприятие пространства, времени, движения, скорости; произведений живописи, музыки; основных явлений социальной жизни человека (другого человека, событий общественной жизни) и т.п. Восприятие окружающего мира, как правило, комплексно; оно представляет собой результат совместной деятельности различных органов чувств. Более того, восприятие сложных явлений предметного и социального мира осуществляется прежде всего благодаря участию процессов памяти, мышления и воображения. Иначе говоря, вести речь о процессе восприятия в «чистом виде» во многих случаях неправомерно. В психологии существует деление видов восприятия в зависимости от участия в нем других психологических образований: эмоциональное восприятие (восприятие мира, искусства); рациональное восприятие (восприятие, подчиненное процессу мышления) и др.

Каждый из видов восприятия имеет свои специфические особенности и механизмы. Их описание представляет задачу как психологии, так и других отраслей знания: физиологии, кибернетики.

28. Рассмотрим основные виды внимания. Это

-

природное и социально обусловленное внимание,

-

непосредственное и опосредствованное внимание,

-

непроизвольное и произвольное внимание,

-

чувственное и интеллектуальное внимание.

Природное внимание дано человеку со дня его рождения как врожденная способность избирательно реагировать на те или иные внешние или внутренние стимулы, несущие в себе элементы информационной новизны. Основной механизм, обеспечивающий работу такого внимания, называется ориентировочным рефлексом.

Социально обусловленное внимание складывается в результате жизненного опыта, обучения и воспитания, связано с волевой регуляцией поведения, с сознательным избирательным реагированием на объекты.

Непосредственное внимание не управляется ничем, кроме того объекта, на который оно направлено и который соответствует актуальным интересам и потребностям человека.

Опосредствованное внимание регулируется с помощью специальных средств, например жестов, слов, указательных знаков, предметов.

В самом деле, трудно заставить себя быть внимательным к чему-то, с чем ничего нельзя сделать, что не вызывает нашей внешней или внутренней активности. Но есть предметы и явления, которые как бы приковывают к себе внимание, иногда даже вопреки нашему желанию. В одном случае надо заставить себя быть внимательным, а в другом — предмет как бы сам обеспечивает внимание, заставляет на себя смотреть, слушать и т.д.

Здесь можно сказать о двух различающихся видах внимания — непроизвольном и произвольном внимании. Непроизвольное (пассивное) внимание, в возникновении которого наше намерение не принимает участия, и произвольное (активное), возникающее благодаря нашему намерению, вследствие приложения нами усилия воли. Таким образом, само запоминается то, на что направлено непроизвольное внимание; то, что надо запомнить, нуждается в произвольном внимании.