- •1 Билет (Петрова)

- •2 Билет (Петрова)

- •3 Билет (Санникова)

- •4 Билет (Санникова)

- •5 Билет (Бахирева)

- •6 Билет (Бахирева)

- •7 Билет (Вихров)

- •7)Формы и категории власти.

- •2.2. Методы, стили и порядок властвования

- •8 Билет (Вихров)

- •8).Авторитет, господство и их признание обществом

- •9 Билет (Вотинова)

- •10 Билет (Вотинова)

- •11 Билет (Гагина)

- •12 Билет (Гагина)

- •13 Билет (Голышева)

- •14 Билет (Голышева)

- •15 Билет (Исмаилова)

- •16 Билет (Исмаилова)

- •17 Билет (Ягафарова)

- •18 Билет (Ягафарова)

- •2.1 Демократия для защиты – охранительная демократия.

- •2.2 Демократия для саморазвития – развивающаяся демократия.

- •19 Билет (Широкова)

- •20 Билет

- •21 Билет (Крючков)

- •22 Билет (Крючков)

- •23 Билет (Мальцева)

- •24 Билет (Мальцева)

- •25 Билет (Митрохина)

- •26 Билет (Митрохина)

- •27 Билет (Ногоманова)

- •28 Билет (Ногоманова)

- •29 Билет (Ошева)

- •30 Билет (Ошева)

- •31 Билет (Паздников)

- •32 Билет (Паздников)

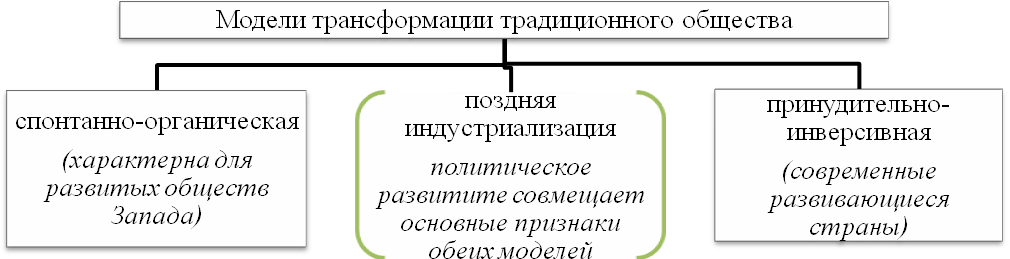

- •33 Билет (Пегушина) Традиционное, переходное и современное общества.

- •34 Билет (Пегушина)

- •35 Билет (Аспидова)

- •2.1. Смысловое содержание категории Современности / Модерна

- •2.2. Предпосылки и факторы политической модернизации

- •36 Билет (Аспидова)

- •37 (Рахимова) Человеческая деятельность – непосредственная реальность политики

- •38 Билет (Рахимова)

- •39 Билет (Тимофеева)

- •40 Билет (Тимофеева)

- •41 Билет (Третьяк)

- •42 Билет (Третьяк)

- •43 Билет (Цыбина)

- •44 Билет (Цыбина)

- •45 Билет (Чекшина)

- •46 Билет (Чекшина)

- •47 Билет (Шерстобитова

- •48 Билет (Шерстобитова)

- •49 Билет (Широкова)

- •50 Билет (Широкова)

- •51 Билет (Карпылатова)

- •52 Билет (Карпылатова)

- •53 Билет (Болычевский)

- •54 Билет (Болычевский)

33 Билет (Пегушина) Традиционное, переходное и современное общества.

-

Теория модернизации.

В воззрениях ученых идейные истоки вариантов концепции политического развития восходят к социологии XIX в., представленной Огюстом Контом, Гербертом Спенсером, Эмилем Дюркгеймом.

В 1950 – 1960гг. вместе с разработками по теории модернизации пришел своеобразный «исторический оптимизм» относительно быстрого осовременивания обществ третьего мира, а также получившие новую аргументацию общие представления о линейности и целенаправленности исторического развития. Идеалом общественного устройства для так называемых переходных обществ мыслилась западная экономика рыночного типа и отлаженная модель политического представительства (западная модель).

За все время исследования проблематики политического развития различные авторы так и не пришли к какой-либо одной точке зрения, так как для одних модернизация представлялась в виде рационализации политической сферы общества в целом, а для других – углубление дифференциации социальных и политических структур. Однако в обоих случаях история понималась как предопределенное объективными социально-экономическими факторами движение от традиционного общества к переходному, а затем – к современному (модерному).

С точки зрения Норберта Элиаса, переход от общества традиционного к современному по времени растянулся в северо-западной части Европы с начала XIV по конец XVIII в.. Характеристики традиционного общества: основанность на механизмах простого воспроизводства, слабая заинтересованность в обмене результатами экономической активности с другими хозяйственными единицами, замкнутая жизнедеятельность, самообеспечение.

Факторы преобразования традиционного общества:

-

Военные поражения и захваты

-

Контакты с более развитыми государствами

-

Миграционные потоки

-

Появление «модернизатрорских» элитарных групп

Переходное общество (страны третьего мира; западные общества в XIV – XVIII вв.): процесс социализации, направленный на формирование нарастающей массовой поддержки для складывающегося нации-государства, создание институтов.

Предпосылки основания современного общества:

-

Приведение к единообразию общения, консолидация пространства

-

Осуществление индустриализации

-

Формирование общенационального воспроизводственного комплекса

-

Урбанизация

-

Повышение мобильности населения

-

Превращение политики в одну из сфер самореализации личности

-

Утверждение новых политических институтов

Стадии политического развития (по Брюсу Рассетту)

-

Традиционные примитивные общества

-

Традиционные цивилизации

-

Переходные общества

-

Общества индустриальных революций

-

Общества высокого уровня массового потребления

Критика теории модернизации: западные ориентиры в качестве критерия оценки направленности и ритма политических изменений в не западных обществах; невозможность объяснить самобытных характер политических изменений во многих не западных регионах мира; реальность нелинейного пути развития.

-

Междисциплинарная теория

Такой подход предполагает описание самих процессов, а не их результатов, что расширяет возможности познания феномена политического развития.