Типы электростанций. Участие различных электро-станции в выработке электроэнергии

В настоящее время в выработке электроэнергии участвуют электростанции следующих типов:

-

тепловые (ТЭС), которые делятся на теплофикационные—ТЭЦ и конденсационные—КЭС (крупные К.ЭС исторически получили название государственных районных электростанций —ГРЭС). ТЭС могут также сооружаться с использованием газотурбинных (ГТУ) и парогазовых (ПГУ) установок;

-

гидроэлектростанции (ГЭС) и гидроаккумулирующие электростанции (ГАЭС);

-

атомные электростанции (АЭС);

-

дизельные электростанции (ДЭС);

-

солнечные электростанции (СЭС);

-

геотермальные электростанции (ГЕОТЭС);

-

приливные электростанции (ПЭС);

-

ветроэлектростанции (ВЭС).

Основную долю вырабатываемой электроэнергии дают тепловые, атомные и гидравлические электростанции.

Незначительную часть энергии вырабатывают дизельные электростанции (ДЭС), а также ТЭС с газотурбинными (ГТУ) и парогазовыми установками (ПГУ).

Особое место занимают электростанции, работающие на возобновляемых источниках энергии: солнечные (СЭС), ветровые (ВЭС), геотермальные (ГЕОТЭС) и приливные электростанции (ПЭС). Однако суммарная мощность этих станций незначительна.

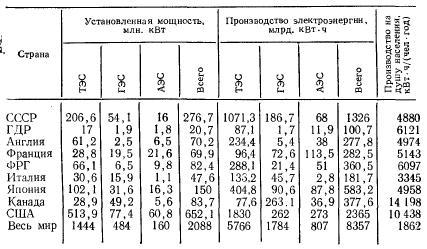

Сравнительные данные о структуре установленной мощности электростанций и выработке электроэнергии в 1981 г. по ряду ведущих стран мира даны в табл. 1.3

Таблица 1.3

Электрическая часть электростанции тесно связана с другими частями, и поэтому режим ее работы должен, как правило, рассматриваться во взаимосвязи с режимом работы технологического (котельного, турбинного и иного) оборудования. Ниже рассматривается особенности технологического режима основных типов электростанций.

Конденсационные тепловые электростанции

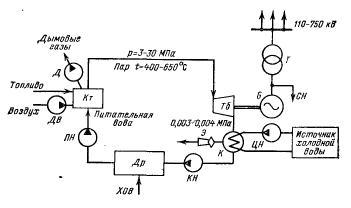

Принципиальная схема КЭС

Рис.1.2

В котел Кт подается топливо (уголь, мазут, торф, сланцы), подогретый воздух и питательная вода (ее потери компенсируются химически очищенной водой ХОВ). Подача воздуха осуществляется дутьевым вентилятором ДВ, а питательной воды — питательным насосом ПН. Образующиеся при сгорании топлива газы отсасываются из котла дымососом Д и выбрасываются через дымовую трубу в атмосферу. Острый пар из котла подается в паровую турбину Т6, где, проходя через ряд ступеней, совершает механическую работу — вращает турбину и жестко связанный с ней ротор генератора. Отработанный пар поступает в конденсатор К (теплообменник); здесь он конденсируется благодаря пропуску через конденсатор значительного количества холодной (5— 25 °С) циркуляционной воды.

Охлаждающая вода с источника холодной воды подается в конденсатор циркуляционными насосами ЦН. Воздух, попадающий в конденсатор через неплотности, удаляется с помощью эжектора Э. Конденсат, образующийся в конденсаторе, с помощью конденсатного насоса КН подается в деаэратор ДР, который предназначен для удаления из питательной воды газов и, в первую очередь, кислорода, вызывающего усиленную коррозию труб котла. В деаэратор также подается химически очищенная вода. После деаэратора питательная вода, предварительно подогретая в подогревателях и экономайзере (хвостовой части) котла, питательным насосом ПН подается в котел. Пропуск основной массы пара через конденсатор приводит к тому, что 60— 70 % тепловой энергии, вырабатываемой котлом, бесполезно уносится циркуляционной водой.

Особенности КЭС следующие:

-

строятся по возможности ближе к месторождениям топлива;

-

подавляющую часть выработанной электроэнергии отдают в электрические сети повышенных напряжений (110—750 кВ);

-

работают по свободному (т. е. не ограниченному тепловыми потребителями) графику выработки электроэнергии; мощность может меняться от расчетного максимума до так называемого технологического минимума;

-

низкоманевренны: разворот турбин и набор нагрузки из холодного состояния требуют примерно 3—10 ч;

-

имеют относительно низкий КПД (ц=30-1-40 %).