- •1 Теоретические аспекты информационных технологий. 7

- •2 Сжатие информации 75

- •3 Многоканальная передача и уплотнение линий связи 124

- •Теоретические аспекты информационных технологий.

- •Теория сигналов и спектральный анализ

- •Управление колебаниями

- •Теория информации

- •Дискретизация и квантование.

- •Сжатие информации

- •Адаптивная дискретизация, разностная и дельта-модуляция.

- •Статистическое сжатие.

- •Сжатие динамического диапазона.

- •Эффективное кодирование

- •Модификации кодов Хафмана

- •Алгоритмы Лемпеля – Зива

- •Сжатие графических изображений

- •Видеостандарт mpeg

- •Многоканальная передача и уплотнение линий связи

- •Сравнение и анализ основных методов разделения каналов

- •Адресное разделение каналов.

- •Разделение каналов на основе псевдослучайных последовательностей

- •3.4. Комбинированное разделение каналов

-

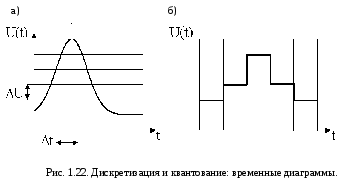

Дискретизация и квантование.

Дискретизация - представление непрерывного колебания рядом значений, выбирающихся из непрерывного колебания с определенным шагом по времени. Величина шага выбирается в соответствии с теоремой Котельникова. Впервые она была сформулирована в 1933 г. на первом Всесоюзном съезде по вопросам техники реконструкции дела связи и развития слаботочной промышленности. Эта же теорема за рубежом независимо была доказана Найквистом, Шенноном и Уитеккером[2]. Сущность теоремы сводится к следующему. Если непрерывный сигнал ограничен сверху частотой fв (верхней частотой), его можно представить в виде ряда дискретных значений, взятых с интервалом по времени

|

|

(1.117) |

Не касаясь метода доказательства этой теоремы, который изложен в [15], приведём достаточное условие разложения, которое сводится к восстановлению непрерывного сообщения:

|

|

(1.118) |

Восстановление

непрерывного сообщения, как следует

из (1.118), сводится к суммированию

бесконечного ряда дискретных отсчетов

U(kt)

с весовой функцией вида

![]() .

Как следует из рис. 1.7 , функции в узлах,

кратных t,

обращаются в 0 все, кроме одной, для

которой t0

= kt.

Это означает, что в данных точках ряд

(1.118) в узлах вырождается в один член, то

есть, в этих точках значения непрерывного

сигнала представляются рядом (1.118)

абсолютно точно.

.

Как следует из рис. 1.7 , функции в узлах,

кратных t,

обращаются в 0 все, кроме одной, для

которой t0

= kt.

Это означает, что в данных точках ряд

(1.118) в узлах вырождается в один член, то

есть, в этих точках значения непрерывного

сигнала представляются рядом (1.118)

абсолютно точно.

В прямом выражении ряд (1.118) не может быть применим, так как необходимы сведения о бесконечном числе точек отсчёта, в том числе о тех отсчётах, которые к данному моменту не наступили. С другой стороны, функции, с помощью которых восстанавливается непрерывное колебание, физически нереализуемы, поскольку представляют собой переходные характеристики идеального фильтра нижних частот (фильтра с П-образной АЧХ). Независимо от этого, свойство представления колебания рядом дискретных отсчётов используется на практике, только формула (1.117) модифицируется:

|

|

(1.119) |

где m>1 - коэффициент запаса, зависящий от способа представления отсчётов и характера восстановления непрерывного колебания.

Процедура представления непрерывного колебания рядом отсчётов называется дискретизацией. Чаще всего на практике используется равномерная дискретизация, при которой t=const. Случаи неравномерной дискретизации будут рассмотрены ниже.

Если возможный диапазон изменения u(t) разбить на конечное множество областей (квантов) с шагом u, а значение u(t) представлять по принципу принадлежности к определённой области, такая процедура называется квантованием. При этом физическую величину заменяют условной записью принадлежности к определённому кванту. В простейшем случае эту функцию выполняют аналого-цифровые преобразователи (АЦП), в которых признак принадлежности к определённому кванту представляется двоичным кодом.

П риведём

пример. Предположим, проводится

процедура квантования напряжения в

диапазоне (0-1) В, и число разрядов АЦП

выбрано равным 8. При 8-разрядном двоичном

коде можно закодировать 28

= 256 различных квантов (уровней).

Абсолютная величина одного кванта в

этом случае равна (1/256)0.004В,

что определяет погрешность квантования

в 0.4%. Тогда, например, амплитуда =0.37В

будет представлена кодом 01001010. В

принципе этот код можно представить

символом в коде ASCII, что не изменяет

точности измерения.

риведём

пример. Предположим, проводится

процедура квантования напряжения в

диапазоне (0-1) В, и число разрядов АЦП

выбрано равным 8. При 8-разрядном двоичном

коде можно закодировать 28

= 256 различных квантов (уровней).

Абсолютная величина одного кванта в

этом случае равна (1/256)0.004В,

что определяет погрешность квантования

в 0.4%. Тогда, например, амплитуда =0.37В

будет представлена кодом 01001010. В

принципе этот код можно представить

символом в коде ASCII, что не изменяет

точности измерения.

Процедуры дискретизации и квантования можно представить в виде временных диаграмм, что представленно на рис. 1.22.

Случаи нелинейного квантования в принципе используются [28], но практически используются редко в связи с большим распространением линейных АЦП, в том числе в интегральном исполнении.