- •Содержание

- •Основные обозначения

- •1 Классификация аппаратов колонного типа

- •1.2 Отбойные устройства колонных аппаратов

- •2 Колонные аппараты насадочного типа

- •2.1 Распределительные устройства насадочных колонн

- •2.1.1 Распределительные устройства для подачи жидкости

- •2.1.2 Распределители газа

- •2.2 Насадочные контактные устройства

- •2.2.1 Характеристика насадок

- •3 Колонные аппараты тарельчатого типа

- •3.1 Классификация контактных тарелок

- •3.2 Характеристика тарелок с переливными устройствами

- •3.2.1 Устройство и работа барботажной тарелки

- •3.2.2 Конструкции переливных устройств

- •3.2.2.1 Устройства ввода и вывода жидкости

- •3.2.3 Минимальная скорость перехода на беспровальный режим

- •3.2.4 Градиент уровня жидкости на тарелке

- •3.2.5 Захлебывание тарелок с переливными устройствами

- •3.2.6 Тарелки колпачкого типа

- •3.2.6.1 Тарелки с круглыми колпачками

- •3.2.6.2 Тарелки с s – образными элементами

- •3.2.7 Тарелки клапанные

- •3.2.8 Тарелки ситчатые

- •3.2.8.1 Тарелки ситчатые с отбойными элементами

- •3.2.8.2 Тарелки ситчато-клапанные

- •3.2.9 Тарелки с однонаправленным движением пара (газа) и жидкости

- •3.3 Характеристика тарелок провального типа

- •3.3.1 Решетчатые тарелки

- •3.3.2 Тарелки вихревого типа

- •3.4 Основы выбора типа тарелок

- •3.5 Технические характеристики тарелок

- •Колонные аппараты пленочного типа

- •5 Распыливающие аппараты колонного типа

- •5.1 Полые распыливающие аппараты

- •5.2 Скоростные прямоточные распыливающие аппараты

- •6.1.1.2 Движение жидкости

- •6.1.2 Двухфазное движение газа и жидкости через насадку

- •6.2 Гидродинамика аппаратов тарельчатого типа

- •6.2.1 Гидродинамика барботажных тарелок

- •6.2.2 Гидродинамика тарелок с переливными устройствами

- •6.2.2.1 Гидродинамика тарелки колпачкового типа

- •6.2.3 Гидродинамика тарелок провального типа

- •6.3 Гидродинамика аппаратов пленочного типа

- •6.3.1 Однофазное пленочное течение

- •6.3.2 Пленочное течение в двухфазном потоке

- •7.Гидродинамический расчет аппарата тарельчатого типа.

- •7.1 Гидродинамический расчет аппаратов тарельчатого типа

- •7.1.1 Расчет переливных устройств

- •7.1.2 Гидродинамический расчет тарелок с переливными устройствами

- •7.2. Расчет тарелок провального типа

- •8 Расчет сосудов и аппаратов колонного типа.

- •8.1Расчетные сечения.

- •8.2. Расчетные нагрузки и расчетная температура.

- •8.3 Сочетание нагрузок.

- •8.4 Корпус колонного аппарата.

- •8.5 Расчет элементов опоры колонных аппаратов.

- •9 Расчет опорных балок под тарелки и решетки.

- •1 Расчет на прочность колонны

- •1.9 Расчет нижнего днища Расчет аналогичен расчету верхнего днища.

- •2 Расчет колонны на ветровую нагрузку

- •10 Расчет опор колонных аппаратов на ветровую нагрузку и сейсмическое воздействие

- •11 Компьютерный расчет опор колонных аппаратов на ветровую нагрузку и сейсмические воздействия

- •Список использованных источников.

10 Расчет опор колонных аппаратов на ветровую нагрузку и сейсмическое воздействие

ГОСТ 25757-81 [9] устанавливает метод определения расчетных усилий, возникающих в элементах аппаратов колонного типа постоянного и переменного сечения по высоте от ветровых нагрузок и сейсмических воздействий.

Сочетание нагрузок при различном состоянии аппаратов колонного типа (монтаж испытание, эксплуатация) - по ГОСТ 14249-80.

Область применения расчетных формул.

Расчету на ветровую нагрузку подлежат все колонные аппараты, устанавливаемые на открытой площадке, если их высота Н>10 м при Н≥1,5Dmin , а также если Н< 10 м, но H > Dmin , где Dmin — наименьший из наружных диаметров аппарата. Расчет проводится отдельно на рабочие условия, условия испытания и условия монтажа.

Расчетная схема аппарата принимается в виде консольного упругого защемленного стержня (рисунок 10.1).

Аппарат по высоте H разбивают на z участков.

а — схема аппарата; б — схема ветровых нагрузок; в — эпюра изгибающих моментов от сейсмических воздействий

Рисунок 10.1 - Расчетная схема колонного аппарата при определении ветровых нагрузок и сейсмических воздействий.

При

этом

и во всех случаях высота участка

и во всех случаях высота участка

м (рисунок 10.1,б).

м (рисунок 10.1,б).

Силу

тяжести каждого участка

принимают сосредоточенной в середине

участка.

принимают сосредоточенной в середине

участка.

Ветровую нагрузку, действующую по высоте аппарата, заменяют сосредоточенными силами Q1 действующими в горизонтальном направлении и приложенными в серединах участков.

Сейсмические силы прикладываются также горизонтально в серединах участков.

Определение периода собственных колебаний.

Период основного тона собственных колебаний аппарата постоянного сечения с приблизительно равномерно распределенной по высоте массой, с

Здесь J— момент инерции верхней части основного металлического сечения аппарата относительно центральной оси, м4;

JF — минимальный момент инерции площади подошвы фундамента, м4;

СF — коэффициент неравномерности сжатия грунта, Н/м3, определяемый по данным инженерной геологии (при отсутствии таких данных СF выбирают по табл. 11);

T0 — величина, определяемая по формуле:

где m — общая масса аппарата.

Таблица 11-Коэффициент неравномерности сжатия грунта

|

Грунт |

Коэффициент неравномерности сжатия грунта, МН/м3 |

|

Слабые грунты (материалы и шлам в пластичном состоянии, пылевой песок в состоянии средней плотности) |

60 |

|

Грунты средней плотности (материалы и шлам на границе течения, песок средней плотности) |

60 - 100 |

|

Плотные грунты (твердый глинистый шлам, гравий и гравийный песок, плотный лес) |

100 - 200 |

|

Скальные грунты |

200 |

|

Примечание. Данные, приведенные в таблице 1, относятся к опорной площадке более 10 м2. При меньшей площади значения, указанные в табл.1, необходимо умножить на 3.2/FF , где FF - площадь бетонного фундамента, м2. |

|

При

отсутствии данных о фундаменте в первом

приближении допускается принимать

.

.

Период основного тона собственных колебаний аппарата переменного сечения (по диаметру и толщине стенки корпуса), с

Здесь

—

момент инерции площади поперечного

сечения части аппарата диаметром D1

и высотой H1

(см. рисунок 10.1,а);

—

момент инерции площади поперечного

сечения части аппарата диаметром D1

и высотой H1

(см. рисунок 10.1,а);

— относительное

перемещение центров тяжести участков,

1/(Н•м)

— относительное

перемещение центров тяжести участков,

1/(Н•м)

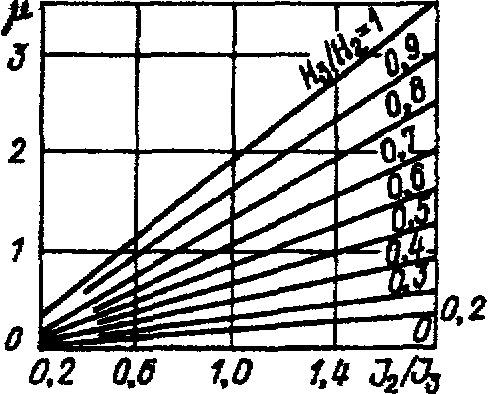

где

—

коэффициент,

определяемый

по рисунку

10.2;

—

коэффициент,

определяемый

по рисунку

10.2;

Рисунок

10.2 - График для определения коэффициента

расстояние

от поверхности земли до центра тяжести

рассматриваемого i-го участка (см. рисунок

10,1,б). Коэффициент

расстояние

от поверхности земли до центра тяжести

рассматриваемого i-го участка (см. рисунок

10,1,б). Коэффициент

,

определяют по следующей формуле:

,

определяют по следующей формуле:

где H1, H2, H3, J1, J3 —высоты и моменты инерции площади поперечного сечения частей аппарата (см. рис. 10.1,а);

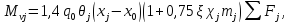

— коэффициенты,

определяемые по рисунку 10.3 или вычисляемые

по формулам:

— коэффициенты,

определяемые по рисунку 10.3 или вычисляемые

по формулам:

Для

аппаратов с двумя переменными жесткостями

J1

и

J2

в

формулах следует принимать H3

=

0, то же при определении коэффициентов

по рисунку 10.3.

по рисунку 10.3.

Рисунок

10.3 - Графики для определения коэффициентов

Рисунок

10.4 - График для определения коэффициента

Общий период колебаний для групп аппаратов, установленных на общем фундаменте и жестко связанных в горизонтальном направлении площадками для обслуживания, с

где Gn — вес n-го аппарата;

Hn — высота n-гo аппарата;

N— число аппаратов.

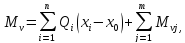

Определение изгибающего момента от ветровой нагрузки.

Изгибающий момент от ветровой нагрузки в расчетном сечении аппарата на высоте x0 от поверхности земли (см. рисунок 10.1,б)

где n – число участков аппарата над расчетным сечением;

m— число площадок над расчетным сечением аппарата;

—изгибающий

момент от действия ветра на j-ю обслуживающую

площадку, расположенную на высоте x0,

Н•м.

—изгибающий

момент от действия ветра на j-ю обслуживающую

площадку, расположенную на высоте x0,

Н•м.

Ветровая нагрузка на i-м участке аппарата

где

, — статическая и динамическая составляющие

ветровой нагрузки на i-м участке:

, — статическая и динамическая составляющие

ветровой нагрузки на i-м участке:

Здесь

—

наружный диаметр i-гo участка аппарата

(если имеется изоляция, то наружный

диаметр изоляции);

—

наружный диаметр i-гo участка аппарата

(если имеется изоляция, то наружный

диаметр изоляции);

— нормативное

значение статической составляющей

ветровой нагрузки на середине i-го

участка, Па.

— нормативное

значение статической составляющей

ветровой нагрузки на середине i-го

участка, Па.

где q0 — нормативный скоростной напор ветра на высоте 10 м над поверхностью земли (табл. 12);

—

коэффициент,

учитывающий изменение скоростного

напора ветра по высоте аппарата (рисунок

10.4);

—

коэффициент,

учитывающий изменение скоростного

напора ветра по высоте аппарата (рисунок

10.4);

К — аэродинамический коэффициент (табл. 13).

На рисунке 10.5 приведена карта стран СНГ с указанием границ географических районов для определения скоростных напоров и сейсмическихрайонов.

Таблица 12 Нормативный скоростной напор ветра

|

Районирование территории СНГ по скоростным напорам ветра |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

|

Cкоростной напор ветра q0, Па (кгс/м2) |

270

(27) |

350

(35) |

450

(45) |

550

(55) |

700

(70) |

850

(85) |

1000

(100) |

Примечание: Район установки аппарата определяет заказчик в техническом задании.

|

Круговой цилиндр |

Площадка* (общая площадь) |

Площадка** (отдельный профиль) |

|

|

||

граница географического района; О —города; 11111 — граница сейсмического района.

Рисунок 10.5 - Карта СНГ с указанием географических районов для определения скоростных напоров ветра (римскими цифрами указаны географические районы)

Таблица 14 Коэффициент ν пульсации скорости ветра

|

|

Высота аппарата Н, м |

||

|

До 45 |

60 |

120 |

|

|

0,05

0,1

0,2 |

0,7

-

- |

0,65

0,75

- |

0,6

0,65

0,75 |

Примечание. Промежуточные значения коэффициента в таблицах определяют линейной интерполяцией.

Рисунок 10.6 - График для определения коэффициента динамичности 𝝃

Рисунок

10.7 - График для определения коэффициентов

пульсации

V —коэффициент, учитывающий пульсацию скорости ветра, определяемый по табл. 14 в зависимости от безразмерного параметра

𝝃—коэффициент

динамичности при ветровой нагрузке,

определяемый в зависимости от безразмерного

параметра

по рисунку 10.5;

по рисунку 10.5;

—

приведенное

относительное ускорение центра тяжести

i-го участка,

—

приведенное

относительное ускорение центра тяжести

i-го участка,

где

-

относительные перемещения центра

тяжести i-го и k-го участков при основном

тоне колебаний;

-

относительные перемещения центра

тяжести i-го и k-го участков при основном

тоне колебаний;

—

сила тяжести k-гo

участка;

—

сила тяжести k-гo

участка;

—

коэффициент

пульсации скоростного напора ветра для

середины k-гo участка, принимаемый по

рисунку 10.6.

—

коэффициент

пульсации скоростного напора ветра для

середины k-гo участка, принимаемый по

рисунку 10.6.

Изгибающий момент в расчетном сечении аппарата (на высоте x0 — см. рисунок 10.1,б) от действия ветра на j-ю площадку для обслуживания рассчитывается по формуле:

где

—

коэффициент, учитывающий изменение

скоростного напора ветра по высоте

аппарата (см. рисунок 10.4);

—

коэффициент, учитывающий изменение

скоростного напора ветра по высоте

аппарата (см. рисунок 10.4);

—

коэффициент

пульсации (см. рисунок 10.6);

—

коэффициент

пульсации (см. рисунок 10.6);

—

коэффициент

определяемый по рисунку 10.7;

—

коэффициент

определяемый по рисунку 10.7;

—

сумма площадок

проекций профилей j-й площадки на

вертикальную плоскость.

—

сумма площадок

проекций профилей j-й площадки на

вертикальную плоскость.

При отсутствии данных о форме площадки для обслуживания аппарата изгибающий момент определяют по формуле:

где

—

площадь проекции участка аппарата в

месте расположения площадки, включая

последнюю, на вертикальную плоскость.

—

площадь проекции участка аппарата в

месте расположения площадки, включая

последнюю, на вертикальную плоскость.

Определение расчетных усилий от сейсмических воздействий.

Расчету на сейсмические воздействия подлежат все вертикальные аппараты, устанавливаемые в районах с сейсмичностью не менее 7 баллов (по 12-балльной шкале), независимо от того, находятся они в помещении или на открытой площадке.

Таблица 15 Сейсмический коэффициент Кs

|

Расчетная сейсмичность, баллы |

7 |

8 |

9 |

|

Значение сейсмического коэффициента для средних грунтов

|

0.25 |

0.050 |

0.100 |

Рисунок

10.8 - График для определения коэффициента

Рисунок

10.9 - График для определения коэффициента

динамичности

Рисунок

10.10 - График для определения коэффициента

Расчетную сейсмическую силу в середине i-го участка для первой формы колебаний аппарата определяют по формуле:

где

—

сейсмический коэффициент (табл. 20);

—

сейсмический коэффициент (табл. 20);

— коэффициент

динамичности при сейсмической нагрузке

(рисунок 10.9);

— коэффициент

динамичности при сейсмической нагрузке

(рисунок 10.9);

—

коэффициенты.

—

коэффициенты.

Максимальный изгибающий момент от сейсмических воздействий в нижнем сечении аппарата при учете только первой формы колебаний

Расчетный изгибающий момент МsR в сечении аппарата на расстоянии x0 от поверхности земли с учетом влияния высших форм колебаний определяется в зависимости от Мs.max по эпюре изгибающих моментов (см. рисунок 10.1,в)

При отсутствии данных о фундаменте аппаратов постоянного сечения с приблизительно равномерно распределенной по высоте массой допускается расчетный изгибающий момент в сечении определять по формуле:

где Сx —коэффициент, определяемый по рисунку 10.10.