- •Лекция 11 Магнитное поле в веществе.

- •3.14. Описание магнитного поля в магнетиках. Напряженность и индукция магнитного поля. Магнитная восприимчивость и магнитная проницаемость вещества.

- •3.15 . Классификация магнетиков.

- •3.16. Граничные условия для магнитного поля.

- •Лекция 12 Основы электронной теории магнетизма.

- •3.17. Магнитные моменты атомов и молекул.

- •3.18. Природа диамагнетизма. Теорема Лармора.

- •3.19. Парамагнетизм. Закон Кюри. Теория Ланжевена.

- •3.20. Элементы теории ферромагнетизма. Представление об обменных силах и доменной структуре ферромагнетиков. Закон Кюри - Вейсса.

- •Лекция 13

- •4. Основы электродинамики Движение заряженных частиц в постоянных электрическом и магнитном полях.

- •4.1. Силы, действующие на заряженную частицу в электромагнитном поле. Сила Лоренца.

- •4.2. Движение заряженной частицы в однородном постоянном электрическом поле.

- •4.3. Движение заряженной частицы в однородном постоянном магнитном поле.

- •4.4. Практические применения силы Лоренца. Эффект Холла.

- •Лекция 14 Явление электромагнитной индукции.

- •4.5. Явление электромагнитной индукции. Закон Фарадея и правило Ленца. Эдс индукции. Электронный механизм возникновения индукционного тока в металлах.

- •4.6. Примеры применения закона электромагнитной индукции.

- •4.7. Явление самоиндукции. Индуктивность проводников.

- •4.8. Пример вычисления индуктивности. Индуктивность соленоида.

- •4.9. Переходные процессы в электрических цепях, содержащих индуктивность. Экстратоки замыкания и размыкания.

- •4.10. Энергия магнитного поля. Плотность энергии.

- •Лекция 15 Уравнения Максвелла.

- •4.11. Сравнение основных теорем электростатики и магнитостатики.

- •4.12. Вихревое электрическое поле. Первое уравнение Максвелла.

- •4.13. Второе уравнение Максвелла.

- •4.14. Гипотеза Максвелла о токе смещения. Взаимопревращаемость электрических и магнитных полей. Третье уравнение Максвелла

- •4.15. Четвертое уравнение Максвелла.

- •4.16. Дифференциальная форма уравнений Максвелла.

- •4.17. Замкнутая система уравнений Максвелла. Материальные уравнения.

- •4.18. Следствия из уравнений Максвелла. Электромагнитные волны. Скорость света.

- •Лекция 16

- •5. Колебания и волны Электромагнитные колебания.

- •5.1. Электрический колебательный контур. Формула Томсона.

- •5.2. Свободные затухающие колебания. Добротность колебательного контура.

- •5.3. Вынужденные электрические колебания. Метод векторных диаграмм.

- •5.4. Резонансные явления в колебательном контуре. Резонанс напряжений и резонанс токов.

- •Лекция 17 Общие свойства и характеристики волновых процессов.

- •5.5. Волновое уравнение. Типы и характеристики волн.

- •5.6. Электромагнитные волны.

- •5.7. Энергия и импульс электромагнитной волны. Вектор Пойнтинга.

- •5.8. Упругие волны в твердых телах. Аналогия с электромагнитными волнами.

- •5.9. Стоячие волны.

- •5.10. Эффект Допплера.

- •Контрольные вопросы для самопроверки

- •Часть II. «Электричество и магнетизм»

- •Лекция 4. Проводники в электростатическом поле. Конденсаторы. Энергия электрического поля.

- •Лекция 5. Постоянный электрический ток.

- •Лекция 6. Основы классической теории электропроводности металлов.

- •Лекция 7. Электрический ток в различных средах.

- •Лекция 9. Контур с током в постоянном магнитном поле.

- •Лекция 10. Основные уравнения магнитостатики в вакууме.

- •Лекция 11. Магнитное поле в веществе.

- •Лекция 12. Основы электронной теории магнетизма.

- •Лекция 13. Движение заряженных частиц в постоянных электрическом и магнитном полях.

- •Лекция 14. Явление электромагнитной индукции.

- •Лекция 15. Уравнения Максвелла.

- •Лекция 17. Общие свойства и характеристики волновых процессов.

- •Литература

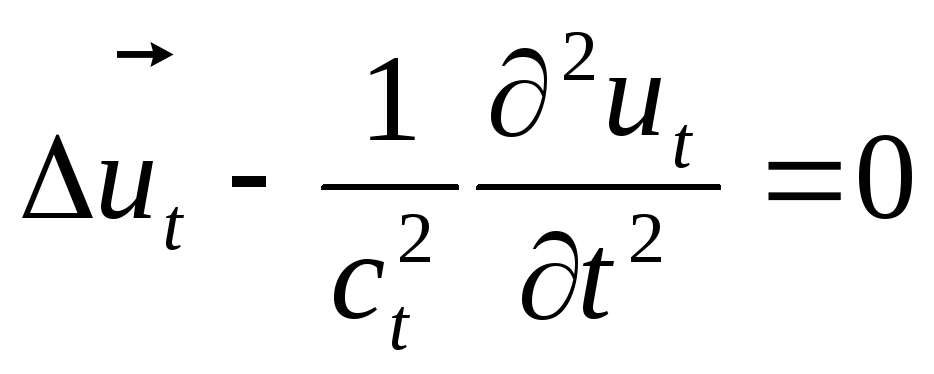

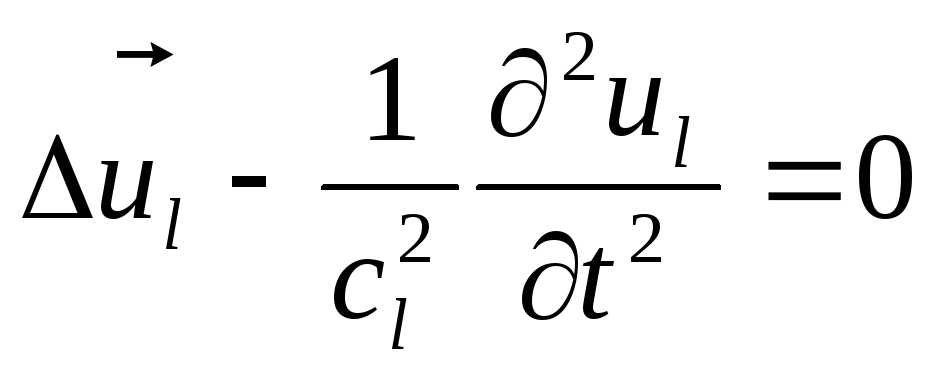

5.8. Упругие волны в твердых телах. Аналогия с электромагнитными волнами.

Законы распространения упругих волн в твердых телах вытекают из общих уравнений движения однородной упруго деформированной среды:

![]() ,

,

где ρ –

плотность среды; ui

– компоненты вектора

упругого смещения;

σik

= ciklmεlm

– тензор напряжений;

![]() -

тензор деформации;

ciklm

– тензор

упругих модулей.

-

тензор деформации;

ciklm

– тензор

упругих модулей.

Отсюда следует, что вектор

упругого смещения

удовлетворяет волновому

уравнению вида:![]()

![]()

![]() .

.

Если искать решение этого уравнения в виде плоской монохроматической волны

![]() ,

,

то ему можно придать вид:

![]() ,

,

где

![]() - тензор приведенных

упругих модулей;

- тензор приведенных

упругих модулей;

![]() -

единичный вектор

волновой нормали; c

= ω/k

– фазовая скорость

упругой волны.

-

единичный вектор

волновой нормали; c

= ω/k

– фазовая скорость

упругой волны.

Полученное уравнение является основным для всей теории упругих волн в твердых телах, и носит название уравнения Кристоффеля. Из него, в частности, следует, что в анизотропных твердых телах (кристаллах) по любому направлению могут распространяться три упругие волны, которые в общем случае не являются ни чисто продольными, ни чисто поперечными. Фазовые скорости их также различны.

Изотропные

твердые тела характеризуются только

двумя упругими модулями – модулем

Юнга E

и модулем сдвига

G.

В таких телах две

из трех упругих волн всегда являются

чисто поперечными

и имеют одинаковую

фазовую скорость ct;

третья

волна является чисто

продольной и имеет

свою фазовую скорость cl

> ct.

В данном случае исходное волновое

уравнение распадается на два

независимых волновых

уравнения для двух

поперечных волн

![]() и одной продольной

волны

и одной продольной

волны

![]() :

:

;

;

,

,

где

![]() -

фазовая скорость

поперечной

волны;

-

фазовая скорость

поперечной

волны;

![]() -

фазовая скорость продольной

волны.

-

фазовая скорость продольной

волны.

Как и электромагнитные

волны, упругие волны переносят

энергию и импульс.

Перенос энергии в упругой волне

осуществляется за счет потока вектора

Умова

![]() ,

аналогичного вектору

Пойнтинга

,

аналогичного вектору

Пойнтинга

![]() ,

и имеющему смысл плотности

потока энергии.

Дифференциальное уравнение закона

сохранения энергии

для упругого поля имеет аналогичный

вид:

,

и имеющему смысл плотности

потока энергии.

Дифференциальное уравнение закона

сохранения энергии

для упругого поля имеет аналогичный

вид:

![]() ,

,

где

![]() -

-

плотность энергии упругой волны, которая слагается из кинетической энергии колеблющихся частиц среды и потенциальной энергии упругой деформации;

![]() -

-

компоненты вектора Умова (Умов Н.А., 1846-1915).

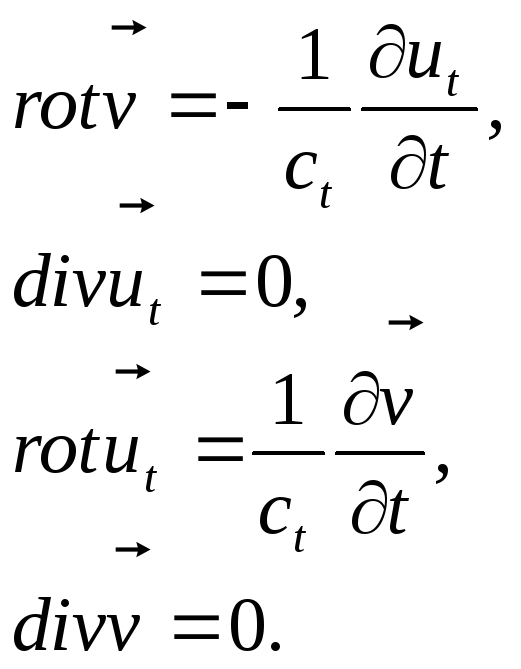

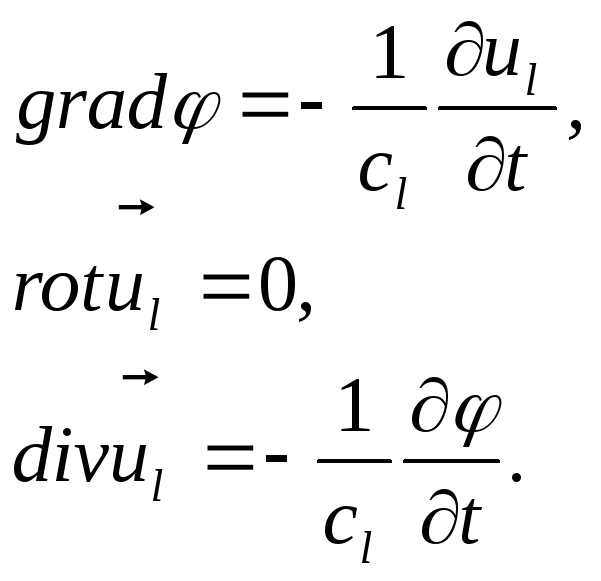

Альтернативный подход к описанию закономерностей распространения упругих волн в кристаллах основан на представлении первичного волнового уравнения второго порядка системой дифференциальных уравнений в частных производных первого порядка от вектора смещения (Наими Е.К., Хзарджян С.М., 1978). При этом уравнения для поперечных компонент вектора смещения оказываются полностью аналогичными уравнениям Максвелла для электромагнитного поля в вакууме, а для продольных компонент – аналогичными уравнениям плазменных колебаний. Соответствующие уравнения записываются в виде:

для поперечных компонент

для продольных компонент

Преимуществом данного подхода является то, что он открывает возможность исследования упругих волновых процессов в кристаллах на основе математического аппарата, разработанного в электродинамике сплошных сред.