- •Лекция 11 Магнитное поле в веществе.

- •3.14. Описание магнитного поля в магнетиках. Напряженность и индукция магнитного поля. Магнитная восприимчивость и магнитная проницаемость вещества.

- •3.15 . Классификация магнетиков.

- •3.16. Граничные условия для магнитного поля.

- •Лекция 12 Основы электронной теории магнетизма.

- •3.17. Магнитные моменты атомов и молекул.

- •3.18. Природа диамагнетизма. Теорема Лармора.

- •3.19. Парамагнетизм. Закон Кюри. Теория Ланжевена.

- •3.20. Элементы теории ферромагнетизма. Представление об обменных силах и доменной структуре ферромагнетиков. Закон Кюри - Вейсса.

- •Лекция 13

- •4. Основы электродинамики Движение заряженных частиц в постоянных электрическом и магнитном полях.

- •4.1. Силы, действующие на заряженную частицу в электромагнитном поле. Сила Лоренца.

- •4.2. Движение заряженной частицы в однородном постоянном электрическом поле.

- •4.3. Движение заряженной частицы в однородном постоянном магнитном поле.

- •4.4. Практические применения силы Лоренца. Эффект Холла.

- •Лекция 14 Явление электромагнитной индукции.

- •4.5. Явление электромагнитной индукции. Закон Фарадея и правило Ленца. Эдс индукции. Электронный механизм возникновения индукционного тока в металлах.

- •4.6. Примеры применения закона электромагнитной индукции.

- •4.7. Явление самоиндукции. Индуктивность проводников.

- •4.8. Пример вычисления индуктивности. Индуктивность соленоида.

- •4.9. Переходные процессы в электрических цепях, содержащих индуктивность. Экстратоки замыкания и размыкания.

- •4.10. Энергия магнитного поля. Плотность энергии.

- •Лекция 15 Уравнения Максвелла.

- •4.11. Сравнение основных теорем электростатики и магнитостатики.

- •4.12. Вихревое электрическое поле. Первое уравнение Максвелла.

- •4.13. Второе уравнение Максвелла.

- •4.14. Гипотеза Максвелла о токе смещения. Взаимопревращаемость электрических и магнитных полей. Третье уравнение Максвелла

- •4.15. Четвертое уравнение Максвелла.

- •4.16. Дифференциальная форма уравнений Максвелла.

- •4.17. Замкнутая система уравнений Максвелла. Материальные уравнения.

- •4.18. Следствия из уравнений Максвелла. Электромагнитные волны. Скорость света.

- •Лекция 16

- •5. Колебания и волны Электромагнитные колебания.

- •5.1. Электрический колебательный контур. Формула Томсона.

- •5.2. Свободные затухающие колебания. Добротность колебательного контура.

- •5.3. Вынужденные электрические колебания. Метод векторных диаграмм.

- •5.4. Резонансные явления в колебательном контуре. Резонанс напряжений и резонанс токов.

- •Лекция 17 Общие свойства и характеристики волновых процессов.

- •5.5. Волновое уравнение. Типы и характеристики волн.

- •5.6. Электромагнитные волны.

- •5.7. Энергия и импульс электромагнитной волны. Вектор Пойнтинга.

- •5.8. Упругие волны в твердых телах. Аналогия с электромагнитными волнами.

- •5.9. Стоячие волны.

- •5.10. Эффект Допплера.

- •Контрольные вопросы для самопроверки

- •Часть II. «Электричество и магнетизм»

- •Лекция 4. Проводники в электростатическом поле. Конденсаторы. Энергия электрического поля.

- •Лекция 5. Постоянный электрический ток.

- •Лекция 6. Основы классической теории электропроводности металлов.

- •Лекция 7. Электрический ток в различных средах.

- •Лекция 9. Контур с током в постоянном магнитном поле.

- •Лекция 10. Основные уравнения магнитостатики в вакууме.

- •Лекция 11. Магнитное поле в веществе.

- •Лекция 12. Основы электронной теории магнетизма.

- •Лекция 13. Движение заряженных частиц в постоянных электрическом и магнитном полях.

- •Лекция 14. Явление электромагнитной индукции.

- •Лекция 15. Уравнения Максвелла.

- •Лекция 17. Общие свойства и характеристики волновых процессов.

- •Литература

5.6. Электромагнитные волны.

Из уравнений Максвелла

следует, что если возбудить с помощью

зарядов переменное

электрическое или магнитное поле, в

окружающем пространстве возникнет

последовательность взаимных превращений

электрического и магнитного полей,

распространяющихся в виде электромагнитной

волны.

Для однородной нейтральной

(ρ=0) и непроводящей

(![]() )

среды с постоянными проницаемостями ε

и μ,

волновое уравнение, описывающее

электромагнитную волну, распадается

на два независимых векторных уравнения

соответственно для электрического

)

среды с постоянными проницаемостями ε

и μ,

волновое уравнение, описывающее

электромагнитную волну, распадается

на два независимых векторных уравнения

соответственно для электрического

![]() и магнитного

и магнитного

![]() полей:

полей:

![]() ,

,

![]() .

.

Фазовая скорость электромагнитной волны v определяется по формуле:

![]() .

.

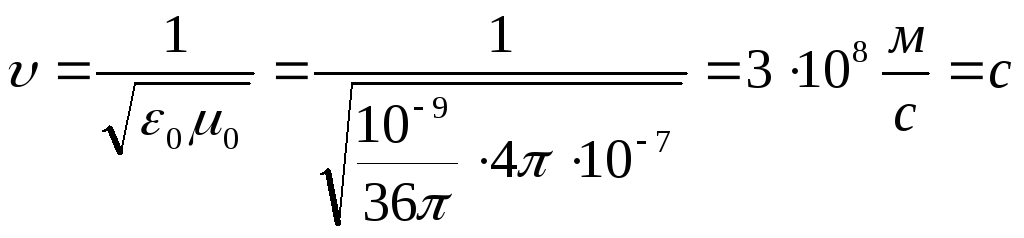

Для вакуума (ε = μ = 1) по этой формуле получается:

.

.

Таким образом, в вакууме фазовая скорость электромагнитной волны совпадает со скоростью света. В среде с постоянными проницаемостями ε и μ

![]()

Рассмотрим плоскую

электромагнитную волну,

распространяющуюся вдоль оси х,

перпендикулярной к волновым поверхностям.

В этом случае, очевидно, поля

![]() и

и

![]() не

зависят от координат y

и

z.

Соответствующие уравнения Максвелла,

записанные для этого случая, приводят

к следующим скалярным волновым уравнениям:

не

зависят от координат y

и

z.

Соответствующие уравнения Максвелла,

записанные для этого случая, приводят

к следующим скалярным волновым уравнениям:

![]() ,

,

![]() .

.

Простейшими решениями этих уравнений являются функции

Ey(x,t) = Em cos(ωt - kx);

Hz(x,t) = Hm cos(ωt - kx),

совместность которых обеспечивается условиями, вытекающими из уравнений Максвелла

kEm = μμ0ωHm ,

εε0ωEm = kHm .

Отсюда следует, что колебания электрического и магнитного векторов в электромагнитной волне происходят с одинаковой фазой, а амплитуды этих векторов связаны между собой соотношением:

![]() .

.

Из последней формулы вытекает, в частности, что отношение Em к Hm для электромагнитной волны, распространяющейся в вакууме:

![]() .

.

В векторном виде уравнения плоской электромагнитной волны записываются как:

![]() ,

,

![]() .

.

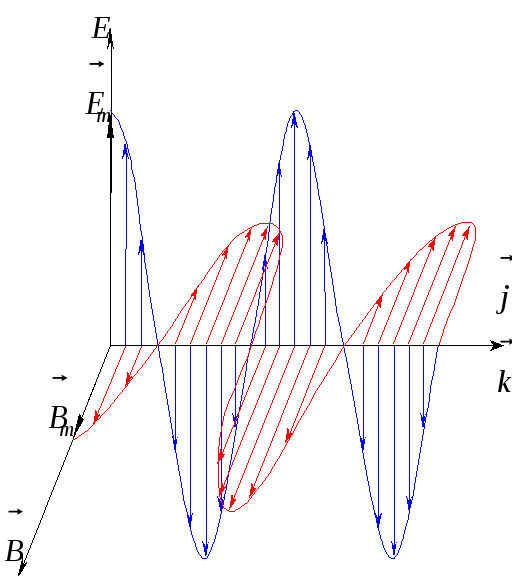

На рис.17.2 показана мгновенная картина плоской электромагнитной волны в данный момент времени t.

Рис.17.2. Структура плоской электромагнитной волны.

Как видно из рис.17.2, векторы

![]() и

и

![]() (на рисунке

(на рисунке

![]() )

образуют с направлением распространения

волны

)

образуют с направлением распространения

волны

![]() правовинтовую систему, то есть

электромагнитная волна является

поперечной. В фиксированной

точке пространства электромагнитное

поле в волне изменяется по гармоническому

закону.

правовинтовую систему, то есть

электромагнитная волна является

поперечной. В фиксированной

точке пространства электромагнитное

поле в волне изменяется по гармоническому

закону.

5.7. Энергия и импульс электромагнитной волны. Вектор Пойнтинга.

Распространение электромагнитной

волны сопровождается переносом

энергии и

импульса

электромагнитного поля. Чтобы убедиться

в этом, умножим скалярно первое уравнение

Максвелла в дифференциальной форме

(см. Лекцию 15)

на

![]() ,

а третье – также скалярно на

,

а третье – также скалярно на

![]() ,

и вычтем полученные результаты один из

другого. В результате будем иметь:

,

и вычтем полученные результаты один из

другого. В результате будем иметь:

![]() .

.

Используя формулу векторного

анализа

![]() ,

а также принимая во внимание материальные

уравнения

,

а также принимая во внимание материальные

уравнения

![]() и

и

![]() ,

преобразуем написанное уравнение к

виду:

,

преобразуем написанное уравнение к

виду:

![]()

или

![]() ,

,

где введены обозначения

![]() ;

;

![]() .

.

Величина w

– плотность энергии

электромагнитного поля, переносимой

волной: она слагается из плотности

энергии электрического

и магнитного

полей. Вектор

![]() ,

имеющий смысл плотности

потока энергии,

носит название вектора

Пойнтинга (Poynting

J.,

1852-1914).

,

имеющий смысл плотности

потока энергии,

носит название вектора

Пойнтинга (Poynting

J.,

1852-1914).

Полученное уравнение выражает собой закон сохранения энергии для электромагнитного поля в дифференциальной форме. Оно показывает, что изменение энергии поля в выделенном объеме пространства за единицу времени происходит за счет потока вектора Пойнтинга через поверхность, охватывающую этот объем. Скорость переноса энергии называется групповой скоростью, она определяется как:

![]() .

.

Отсюда следует размерность

вектора Пойнтинга в СИ:

![]() .

.

Групповая и фазовая скорости волны связаны между собой соотношением де`Бройля (de Broglie L., 1892-1984):

![]() .

.

В вакууме u=![]() =c;

в среде

=c;

в среде

![]() ,

поэтому в среде фазовая скорость

электромагнитной волны

,

поэтому в среде фазовая скорость

электромагнитной волны

![]() может превышать

скорость света в

вакууме.

может превышать

скорость света в

вакууме.

Наряду с энергией,

электромагнитная волна переносит

импульс

поля. Плотность

импульса![]() электромагнитного

поля связана с вектором Пойнтинга

соотношением:

электромагнитного

поля связана с вектором Пойнтинга

соотношением:

![]() .

.

Из факта существования у электромагнитной волны импульса следует, что при ее падении на некоторую поверхность она будет оказывать давление на эту поверхность. Величина давления определяется по формуле:

![]() ,

,

где r

– коэффициент

отражения;

![]() -

среднее значение плотности энергии

волны.

-

среднее значение плотности энергии

волны.