- •Часть II. Электричество и магнетизм.

- •Цель обучения

- •Содержание лекционного курса «Электричество и магнетизм» Семестр 3

- •Раздел 1. Электростатика /1а, 1б, 2б, 3б, 4б, 6б, 7б/

- •1.1. Предмет классической электродинамики. Электрическое поле. Напряженность электрического поля.

- •1.2. Основные уравнения электростатики в вакууме.

- •1.3. Электростатическое поле в диэлектриках.

- •1.4. Проводники в электростатическом поле. Конденсаторы. Энергия электрического поля.

- •Раздел 2. Постоянный электрический ток /1а, 1б, 2б, 3б, 4б, 6б, 7б/

- •2.1. Постоянный электрический ток.

- •2.2. Основы классической теории электропроводности металлов.

- •2.3. Электрический ток в различных средах.

- •Раздел 3. Магнитное поле постоянного тока. /1а, 1б, 2б, 3б, 4б, 7б, 8б/

- •Раздел 4. Квазистационарные электромагнитные поля. Электромагнитные колебания и волны /2а, 1б, 2б, 3б, 5б, 7б, 8б/

- •4.4. Общие свойства и характеристики волновых процессов.

- •Лекция 1 Предмет классической электродинамики. Электрическое поле. Напряженность электрического поля.

- •1. Электростатика

- •1.1. Электрические заряды. Способы получения зарядов. Закон сохранения электрического заряда.

- •1.2. Взаимодействие электрических зарядов. Закон Кулона. Применение закона Кулона для расчета сил взаимодействия протяженных заряженных тел.

- •1.3. Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции электрических полей.

- •Лекция 2 Основные уравнения электростатики в вакууме.

- •1.4. Поток вектора напряженности электрического поля. Теорема Гаусса.

- •Применение теоремы Гаусса для расчета электрических полей.

- •Работа сил поля по перемещению заряда. Потенциал и разность потенциалов электрического поля.

- •1.7. Связь между напряженностью и потенциалом электрического поля. Градиент потенциала. Теорема о циркуляции электрического поля.

- •1.8. Эквипотенциальные линии и поверхности и их свойства.

- •1.9. Потенциалы простейших электрических полей.

- •Лекция 3 Электростатическое поле в диэлектриках.

- •1.10. Поляризация диэлектриков. Свободные и связанные заряды. Основные виды поляризации диэлектриков.

- •2) Деформационная или электронная поляризация (неполярные диэлектрики).

- •3) Ионная поляризация (кристаллы).

- •4) Сегнетоэлектрики и пироэлектрики.

- •1.11. Вектор поляризации и вектор электрической индукции.

- •1.12. Напряженность электрического поля в диэлектрике.

- •Лекция 4 Проводники в электростатическом поле. Конденсаторы. Энергия электрического поля.

- •1 .15. Равновесное распределение зарядов на проводниках.

- •1.16. Электроемкость проводников. Конденсаторы.

- •1.17. Вычисление емкости простых конденсаторов.

- •1.18. Соединение конденсаторов.

- •1) Последовательное соединение.

- •2) Параллельное соединение.

- •1.19. Энергия системы неподвижных точечных зарядов.

- •1.20. Энергия заряженного проводника и заряженного конденсатора.

- •1.21. Энергия электростатического поля.

- •Лекция 5

- •2. Постоянный электрический ток

- •2.1. Характеристики тока. Сила и плотность тока. Падение потенциала вдоль проводника с током.

- •2.2. Закон Ома для однородного участка цепи. Сопротивление проводников.

- •2.3. Дифференциальная форма закона Ома.

- •2.4. Сторонние силы. Эдс источника тока. Закон Ома для неоднородного участка цепи и для замкнутой цепи.

- •Напряжение на зажимах источника тока.

- •2.6. Разветвленные цепи. Правила Кирхгофа.

- •2.8. Работа и мощность постоянного тока. Закон Джоуля – Ленца.

- •2.9. Кпд источника тока.

- •Лекция 6 Основы классической теории электропроводности металлов.

- •2.10. Природа носителей тока в металлах.

- •2.11. Основные положения классической электронной теории проводимости металлов Друде – Лоренца.

- •2.12. Вывод законов Ома, Джоуля-Ленца и Видемана-Франца на основе теории Друде-Лоренца.

- •2.13. Затруднения классической теории электропроводности металлов. Сверхпроводимость металлов. Открытие высокотемпературной сверхпроводимости.

- •Лекция 7 Электрический ток в различных средах.

- •2.14. Электрический ток в электролитах. Законы электролиза Фарадея.

- •2.15. Электропроводность газов. Основные виды газового разряда. Плазма.

- •2.16. Электрический ток в вакууме. Работа выхода электрона из металла. Явление термоэлектронной эмиссии.

- •Лекция 8

- •3. Магнитостатика

- •Постоянное магнитное поле.

- •3.1. Взаимодействие проводников с током. Закон Ампера.

- •3.2. Закон Био-Савара-Лапласа. Принцип суперпозиции магнитных полей.

- •Лекция 9 Контур с током в магнитном поле.

- •3.4. Магнитный момент тока.

- •3.5. Магнитное поле на оси кругового витка с током.

- •3.6. Момент сил, действующих на контур с током в магнитном поле.

- •3.7. Энергия контура с током в магнитном поле.

- •3.8. Контур с током в неоднородном магнитном поле.

- •3.9. Работа, совершаемая при перемещении контура с током в магнитном поле.

- •Лекция 10 Основные уравнения магнитостатики в вакууме.

- •3.10. Поток вектора магнитной индукции. Теорема Гаусса в магнитостатике. Вихревой характер магнитного поля.

- •3.11. Теорема о циркуляции магнитного поля. Магнитное напряжение.

- •3.12. Магнитное поле соленоида и тороида.

- •1) Магнитное поле на оси прямого длинного соленоида.

- •2) Магнитное поле на оси тороида.

1.2. Взаимодействие электрических зарядов. Закон Кулона. Применение закона Кулона для расчета сил взаимодействия протяженных заряженных тел.

Закон взаимодействия электрических зарядов был установлен в 1785 г. Шарлем Кулоном (Coulomb Sh., 1736-1806). Кулон измерял силу взаимодействия двух небольших заряженных шариков в зависимости от величины зарядов и расстояния между ними с помощью специально сконструированных им крутильных весов (рис.1.3). В результате своих опытов Кулон установил, что сила взаимодействия двух точечных зарядов прямо пропорциональна величине каждого из зарядов и обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними, при этом направление действия силы совпадает с прямой, проходящей через оба заряда:

![]() ~

~

![]() ,

,

![]() ~

~

![]() ,

,

![]() ||

||![]() .

.

Д ругими

словами, можем написать:

ругими

словами, можем написать:

![]()

Коэффициент пропорциональности k зависит от выбора

единиц измерения входящих в эту формулу величин:

Р ис.1.3.

Крутильные весы Кулона (схема).

ис.1.3.

Крутильные весы Кулона (схема).

В общепринятой сейчас Международной системе единиц измерения (СИ) закон Кулона записывается, следовательно, в виде:

![]()

Необходимо еще раз подчеркнуть, что в таком виде закон Кулона формулируется только для точечных зарядов, то есть таких заряженных тел, размерами которых можно пренебречь по сравнению с расстоянием между ними. Если это условие не выполняется, то закон Кулона должен быть записан в дифференциальной форме для каждой пары элементарных зарядов dq1 и dq2, на которые «разбиваются» заряженные тела:

![]() .

.

Тогда полная сила взаимодействия двух макроскопических заряженных тел будет представлена в виде:

![]() Интегрирование

в этой формуле производится по всем

зарядам каждого тела.

Интегрирование

в этой формуле производится по всем

зарядам каждого тела.

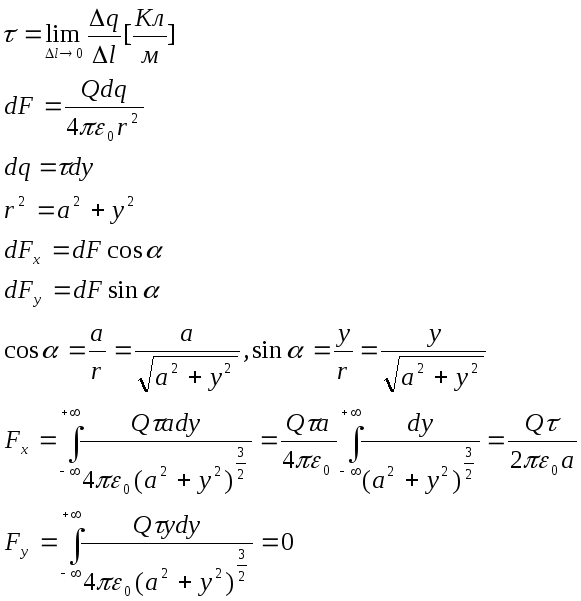

Пример. Найти силу F, действующую на точечный заряд Q со стороны бесконечно протяженной прямолинейной заряженной нити (рис.1.4). Расстояние от заряда до нити a, линейная плотность заряда нити τ.

Рис.1.4. К расчету силы F.

Искомая сила F = Fx= Qτ/(2πε0a).

1.3. Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции электрических полей.

Взаимодействие электрических зарядов осуществляется через особый вид материи, порождаемой заряженными частицами - электрическое поле. Электрические заряды изменяют свойства окружающего их пространства. Проявляется это в том, что на помещенный вблизи заряженного тела другой заряд (назовем его пробным) действует сила (рис.1.5). По величине этой силы можно судить об «интенсивности» поля, созданного зарядом q. Для того, чтобы сила, действующая на пробный заряд, характеризовала электрическое поле именно в данной точке пространства, пробный заряд, очевидно, должен быть точечным.

Рис.1.5. К определению напряженности электрического поля.

П![]() оместив

пробный заряд qпр

на некотором расстоянии r

от заряда q

(рис.1.5), мы обнаружим, что на него действует

сила, величина которой

оместив

пробный заряд qпр

на некотором расстоянии r

от заряда q

(рис.1.5), мы обнаружим, что на него действует

сила, величина которой

зависит от величины взятого пробного заряда qпр. Легко, однако, видеть, что для всех пробных зарядов отношение F/ qпр будет одно и тоже и зависит лишь от величин q и r , определяющих поле заряда q в данной точке r. Естественно, поэтому, принять это отношение за величину, характеризующую «интенсивность» или, как говорят, напряженность электрического поля (в данном случае поля точечного заряда):

![]()

![]() .

.

Таким образом, напряженность электрического поля является его силовой характеристикой. Численно она равна силе, действующий на пробный заряд qпр = +1, помещенный в данное поле.

Напряженность

поля – вектор.

Его направление совпадает с направлением

вектора

силы,

действующей на точечный заряд, помещенный

в это поле. Следовательно, если в

электрическое поле напряженностью

![]()

![]() поместить

точечный заряд q,

то на него будет действовать сила:

поместить

точечный заряд q,

то на него будет действовать сила:

![]()

Размерность

напряженности электрического поля в

СИ:

![]() .

.

Электрическое поле удобно изображать с помощью силовых линий. Силовая линия – линия, вектор касательной к которой в каждой точке совпадает с направлением вектора напряженности электрического поля в этой точке. Принято считать, что силовые линии начинаются на положительных зарядах и оканчиваются на отрицательных (или уходят на бесконечность) и нигде не прерываются. Примеры силовых линий некоторых электрических полей приведены на рис.1.6.

Рис.1.6.

Примеры изображения электрических

полей с помощью силовых линий: точечного

заряда (положительного и отрицательного),

диполя, однородного электрического

поля.

Рис.1.6.

Примеры изображения электрических

полей с помощью силовых линий: точечного

заряда (положительного и отрицательного),

диполя, однородного электрического

поля.

![]() Электрическое

поле подчиняется принципу

суперпозиции

(сложения), который можно сформулировать

следующим образом: напряженность

электрического поля, созданного в

некоторой точке пространства системой

зарядов, равна векторной сумме

напряженностей электрических полей,

созданных в этой же точке пространства

каждым из зарядов в отдельности:

Электрическое

поле подчиняется принципу

суперпозиции

(сложения), который можно сформулировать

следующим образом: напряженность

электрического поля, созданного в

некоторой точке пространства системой

зарядов, равна векторной сумме

напряженностей электрических полей,

созданных в этой же точке пространства

каждым из зарядов в отдельности:

![]()

Пример. Найти напряженность электрического поля Е диполя (системы двух жестко связанных точечных зарядов противоположного знака) в точке, находящейся на расстоянии r1 от заряда - q и на расстоянии r2 от заряда +q (рис.1.7). Расстояние между зарядами (плечо диполя) равно l.

Рис.1.7.

К расчету напряженности электрического

поля системы двух точечных зарядов.

Рис.1.7.

К расчету напряженности электрического

поля системы двух точечных зарядов.

![]()

![]()

![]() ,

где

,

где

![]() ,

,

![]() .

.

Угол

α определяется

по теореме косинусов:

![]()

![]() .

.