- •Текст учебного пособия по курсу "Экономика общественного сектора"

- •1. Общественный сектор экономики

- •1.1. Общественный сектор

- •1.2. Государство и рынок

- •1.3. Изъяны рынка и перераспределение

- •1.4 Общественный сектор в условиях трансформации экономики

- •Контрольные вопросы

- •2. Общественные блага

- •2.1. Свойства общественных благ

- •2.2. Спрос на общественные блага

- •2.3. Государство как поставщик экономических благ

- •2.4. Общественные блага в условиях трансформации экономики

- •3.1. Производство и обеспечение частных товаров.

- •Контрольные вопросы

- •3. Распределение, эффективность и благосостояние

- •3.1. Перераспределительные процессы и их издержки

- •3.2. Эффективность и справедливость.

- •3.3. Благосостояние общества.

- •Контрольные вопросы

- •4. Общественный выбор

- •4.1. Общественный сектор: потребители и поставщики

- •4.2. Механизм голосования

- •4.3. Рациональный коллективный выбор

- •4.4. Исполнительные структуры

- •Контрольные вопросы

- •5. Доходы общественного сектора

- •5.1. Источники доходов

- •5.2. Виды налогов

- •5.3. Критерии оценки налоговых систем

- •Контрольные вопросы

- •6. Налоги и налогообложение

- •6.1. Налоговые обязательства и перемещения налогов

- •Налоговые обязательства и перемещение налогов

- •6.2. Сферы действия налогов и общее равновесие

- •6.3. Налогообложение и излишек потребителя

- •Влияние специфического налога на благосостояние налогоплательщика, выраженное в денежных единицах

- •6.4. Эффект замещения, эффект дохода и избыточное налоговое бремя

- •6.5. Искажающее действие налогов на доходы и капитал

- •6.6. Оптимальное налогообложение и распределение доходов

- •Правило Корлетта-Хейга. Принцип «второго лучшего»

- •Контрольные вопросы

- •7. Общественные расходы

- •7.1. Формы общественных расходов

- •7.2. Перемещение выгод и сферы действия программ общественных расходов

- •7.3. Искажающее действие общественных расходов

- •7.4. Общественное страхование

- •Контрольные вопросы

- •8. Роль государства в решении проблем охраны окружающей среды

- •8.1. Экономический механизм охраны окружающей среды

- •Налоги Время

- •Стимулирование охраны окружающей природной среды с помощью налоговых методов

- •Система платежей за загрязнение окружающей среды

- •Эколого-экономические показатели природоохранной деятельности

- •8.2. Государственное регулирование природоохранной деятельности

- •Формирование рынка экологических работ, товаров и услуг

- •Лицензирование деятельности в области охраны окружающей среды

- •Лицензирование недропользования

- •Сертификация по экологическим требованиям

- •Контрольные вопросы

- •9. Образовательные услуги как основа роста благосостояния государства и человека

- •9.1. Концепции развития образования

- •9.2. Качество образования

- •Наиболее важные критерии качества обучения

- •Методика расчета рейтинга вузов России

- •9.3. Стратегия реформирования системы образования

- •9.4. Открытое образование

- •Контрольные вопросы

- •10. Эффективное функционирование естественных локальных монополий и монополий федерального уровня в целях рационального проведения реформы жкх

- •Собственные финансовые ресурсы предприятия

- •В формуле 14 произведение сn формирует общую себестоимость производства продукции Соб· с учётом этого ожидаемая выручка от её реализации в объеме n составит:

- •Контрольные вопросы

2.3. Государство как поставщик экономических благ

Основным теоретическим обоснованием необходимости вмешательства государства в рыночный процесс формирования индивидуального и общественного благосостояния являются несостоятельность и несовершенство рынка, когда его «невидимая рука» не может привести экономику к состоянию общественного оптимума, заставляя ее довольствоваться положением субоптимальности. Это в свою очередь подводит государство к решению корректировать «провалы» рынка для достижения Парето-оптимального состояния и максимизации общественного благосостояния.

Однако может ли несостоятельность рынка служить необходимым условием для корректирующего вмешательства государства в рыночный механизм? Очевидно, что невозможность доказательства абсолютного преимущества рынка или государства в обеспечении общественного благосостояния («провалы» являются характерной чертой не только рынка, но и государства, а споры о том, чей «провал» глубже, как считают ученые, несостоятельны) вызывают необходимость применения единых критериев оптимальности и для рынка, и для государства.

Очевидно, что вмешательство государства для исправления «провалов» может быть признано необходимым, если оно сопровождается Парето-улучшениями, когда положение всех индивидов или отдельных групп улучшается, а положение других — не ухудшается. Все другие варианты государственного воздействия на благосостояние, ведущие, например, к Парето-неопределенным состояниям, когда положение одних групп улучшается при ухудшении других, требуют особого рассмотрения возможностей использования компенсационных механизмов для «проигравших» групп населения. В то же время ситуации Парето-ухудшений, когда снижается благосостояние всех индивидов, показывают нецелесообразность государственной деятельности по рыночной коррекции, как бы глубоко ни «проваливался» рынок.

Но, даже в том случае, если государство разработало безупречную программу благосостояния, которая ведет к улучшениям по Парето, есть все основания проверить ее на соответствие интересам и стимулам тех, кто включил эту программу в разряд приоритетов государства и обеспечивает ее финансирование (законодатели), тех, кто будет исполнять эту программу (государственные чиновники), и тех, кто будет пользоваться этой программой (потребители/ избиратели).

Такая необходимость вызвана тем, что действия идеального «государства благосостояния», целевой функцией которого является максимизация благосостояния своих граждан, и реального государства не тождественны. Дело в том, что у неидеального государства не существует единых общественных интересов, так как оно состоит из бюрократии, имеющей отличные от общественных, собственные узко групповые интересы, политиков-законодателей, входящих в группы специальных интересов, и избирателей, не заинтересованных в выявлении своих предпочтений.

В результате диспропорций в интересах различных участников общественного выбора при разработке, утверждении и реализации данного проекта могут возникнуть значительные дополнительные издержки, учет которых может существенно изменить исходные условия, позволившие раннее считать данный проект Парето-улучшающим благосостояние.

Как видим, существует множество трудновыполнимых условий, которым должна соответствовать деятельность государства по устранению «провалов» рынка, чтобы можно было признать эту деятельность эффективной. Однако, несмотря на все ограничения, участие государства в процессе формирования общественного благосостояния с каждым годом возрастает, что обусловлено рядом обстоятельств.

Прежде всего, участие государства в рассматриваемом процессе вызвано процессами гуманизации и социализации современной экономики, которые требуют усиления внимания к главному субъекту постиндустриальной трансформации — человеку и его благосостоянию как необходимому фактору раскрытия потенциальных возможностей индивида. В связи с этим возрастают масштабы перераспределительной деятельности государства (уровень перераспределения через ВВП составляет в промышленно развитых странах от 40% в англосаксонской группе стран до 60% в скандинавских странах). Государство, таким образом, в полной мере использует свое ценностное преимущество перед рынком. При достижении в экономике Парето-эффективного состояния, остается еще один мотив для активной регулирующей деятельности государства — перераспределение доходов и богатства в целях обеспечения норм справедливости, принятых в данном обществе.

Кроме того, роль государства в решении вопросов благосостояния постоянно возрастает под давлением различных групп электората, которые для решения своих материальных проблем путем перераспределения национального дохода в свою пользу оказывают через парламентские коалиции и лобби давление на государство, что постоянно увеличивает долю перераспределяемых государством средств и соответственно этому расширяет его влияние на экономику.

В то же время растущую роль государства в решении проблем, связанных с благосостоянием, можно объяснить и собственными интересами чиновников, придающих мультипликационный характер государственным.

Между тем следует отметить, что граница государственного воздействия на рынок в теории четко не определена и гибко перемещается в направлении «больше рынка — меньше государства» и обратно, в зависимости от того, какая из экономических школ завоевывает лидирующие позиции в науке (или, как говорят, становится «мейнстрим»). Так, согласно микроэкономическим подходам неоклассической теории, занимающей доминирующие позиции в современной экономической науке, государство должно функционировать исключительно в зонах «провалов рынка».

Однако господство неоклассической теории с ее представлениями о роли государства в регулировании общественного благосостояния не представляет истину в последней инстанции. Взгляды на данную проблему в современной экономической теории варьируют от неолиберальных представлений о минимальных правовых защитных функциях государства (без какого-либо непосредственного вмешательства в основные рыночные механизмы производства и распределения) до неокейнсианских концепций «государства благосостояния», которому вменяется в обязанность вмешиваться в процесс функционирования экономики с целью более равномерного распределения материальных благ и изменения стартовых условий благосостояния индивидов.

Отсутствие единых представлений о роли государства в достижении индивидуального и общественного благосостояния, безусловно, отражая различную экономическую методологию исследований, тем не менее, имеет под собой объективную основу: одновременное сосуществование различных форм и моделей государства в современном мире и динамическую природу этих моделей, способную изменяться в течение относительно непродолжительного времени.

Рассмотрим различные модели воздействия государства на общественное благосостояние, начиная с либеральной модели государства-минимума, и заканчивая неокейнсианской моделью государства-максимума.

1. Либеральная модель государства — минимума исходит из того, что рынок является идеальной моноструктурной моделью формирования индивидуального и общественного благосостояния. Роль государства должна ограничиваться экономической политикой невмешательства laissez-faire («позвольте делать это») в совершенные рыночные процессы формирования благосостояния и созданием рамочных правовых условий для их функционирования, установленных независимо от рынка. Вмешательство в этот естественный порядок затормозит рост благосостояния и разрушит социальные преимущества рынка. Такой подход базируется на постулатах английской классической школы (А. Смит, Д. Рикардо, Д. Милль). Существует несколько современных модификаций концепции воздействия либерального государства на общественное благосостояние:

а) ордолибералъная концепция экономических порядков («orden» в переводе с немецкого «приводить в порядок, строить», созданная немецкими учеными Фрайбургской экономической школы Францем Бемом и Вальтером Ойкеном, исходит из того, что рыночный механизм формирования благосостояния является более совершенным и производительным по сравнению с централизованно управляемым, но он не создается естественным образом, сам по себе, как считали классики.

Более того, рыночная свобода не ограничивает стремление к концентрации рыночной власти монополиями, что приводит к несвободе и бедности там, где были заложены основы свободы и благосостояния. Вследствие этого, задачей государства является конституирование конкурентного порядка путем создания совокупности правовых норм, которые исключали бы концентрацию экономической власти отдельными группировками и их давление на правительство с целью перераспределения общественного благосостояния в их пользу;

б) монетаристы во главе с лауреатом Нобелевской премии Милтоном Фридменом считает, что рост благосостояния и доходов определяется спросом на деньги. При росте доходов увеличивается спрос на деньги, растут денежные активы, которые стимулируют экономический рост, а, следовательно, и рост доходов и благосостояния. Государство должно лишь следить за изменением денежной массы, а свободная рыночная экономика сама будет обеспечивать процесс расширенного воспроизводства благосостояния. Монетаристы, таким образом, отстаивают идею ограниченного косвенного вмешательства государства в решение проблем благосостояния: государством регулируется только денежная масса, а через нее — доходы населения и благосостояние;

в) австрийская неолиберальная школа, возглавляемая Людвигом фон Мизесом и лауреатом Нобелевской премии Фридрихом фон Хайеком, является «квинтэссенцией либерализма», поскольку считает, что государство вообще не должно вмешиваться в спонтанные, естественные процессы формирования благосостояния, которые развиваются так же, как и законы природы, эволюционным путем.

«Для понимания нашей цивилизации, необходимо уяснить, что этот расширенный порядок сложился не в результате воплощения сознательного замысла или намерения человека, а спонтанно: он возник из непреднамеренного следования традиционным и, главным образом, моральным практикам» писал Хайек Ф. в своей книге «Пагубная самонадеянность: ошибки социализма».

Поэтому ни отдельный индивид, ни государство не могут в силу ограниченности своего знания познать этот «спонтанный порядок», а значит и управлять им. Государство не должно заниматься ни социальным страхованием, ни организацией образования, ни регулированием ставок квартирной платы. Единственной областью вмешательства государства в благосостояние граждан могут быть пенсии по старости и пособия по безработице.

Государство не сможет способствовать и достижению в экономике общеэкономического оптимума, где максимизируется благосостояние (как считают представители неоклассической теории благосостояния), поскольку сам вопрос о существовании такого оптимума не разрешим в силу непознаваемости рыночного процесса извне.

Макроэкономическое регулирование в этих условиях нежизнеспособно и бесполезно, поскольку, пытаясь координировать хозяйственную деятельность, государство нарушает ценовой механизм передачи информации и сам процесс рыночной координации, который устанавливает единственно верный и справедливый спонтанный социальный порядок. Любая форма распределения при таком порядке является справедливой, даже если ведет к росту социального неравенства, поскольку она возникает в ходе конкурентной борьбы, ведущейся по определенным «правилам» и нормам рыночной морали.

2. Неоклассическая теория благосостояния значительно расширяет либеральные представления о функциях государства в формировании общественного благосостояния, которые должны состоять:

• в создании правового порядка, защищающего частную собственность и рыночные свободы;

• в поддержании свободной конкуренции, разрушении монополии и запрещении недобросовестной конкуренции;

• в производстве общественных благ;

• в интернализации внешних эффектов;

• в неискажающем перераспределении доходов, в чем реализуется принцип социальной справедливости.

Если в ходе выполнения государством всех названных функций условия функционирования рынка будут приближены к условиям совершенной конкуренции, то благодаря «невидимой руке рынка» общественное благосостояние достигнет своих максимальных значений (о чем свидетельствуют теоремы благосостояния).

Неоклассики не так категорично, как неолибералы относятся к макроэкономическому регулированию экономической нестабильности, периодически вызывающей вспышки инфляции и спады (высокую безработицу) и способной разрушить индивидуальное и общественное благосостояние. Они считают что, осторожно используя кредитно-денежную (преимущество отдается именно ей) и налогово-бюджетную политику, государство способно влиять на экономический рост, безработицу и инфляцию, тем самым, создавая устойчивые условия для роста благосостояния.

3. Неокейнсианское «государство благосостояния» является символом максимального вмешательства государства в основные рыночные механизмы производства и распределения с целью повышения уровня индивидуального и общественного благосостояния. Историческая динамика «государства благосостояния», связанная с его возникновением во всех развитых странах в послевоенное время, расцветом в 60-е годы и кризисом в 70-е годы, как считают ученые, показывает пределы государственного воздействия на экономику, которые нельзя переходить без разрушения базовых основ рыночной экономики.

Функции «государства благосостояния» распространялись дальше простого обеспечения внутреннего порядка, внешней безопасности и создания общественных благ в секторе государственного предпринимательства — они распространялись до ответственности общества за благосостояние граждан. «Государство благосостояния» концентрировало все усилия на предоставлении не просто минимального их объема благ и услуг наиболее уязвимым группам населения, а оптимального их объема, удовлетворяющего потребности основных категорий населении.

Широкомасштабные усилия «государства благосостояния» в результате реализации миллиардных, в почти универсальных программ, охватывающих в ряде крупных западных стран десятки миллионов человек в 50-60-е годы, заметно улучшили условия жизни и уровень материальной обеспеченности широких слоев населения. Однако при этом за счет роста масштабов налогового перераспределения доходов, ослабляющего стимулы к труду и инвестированию, снизилась эффективность работы рыночных механизмов.

4. В модели социального рыночного хозяйства государство в своей деятельности по обеспечению высокого уровня благосостояния граждан непротиворечиво совмещает выполнение функций «ордолиберального государства» по поддержанию конкурентных условий для раскрытия социальных преимуществ рынка функциями «неоклассического» государства по устранению «провалов рынка» и с активной социальной политикой «неокейнсианского государства благосостояния». Поэтому роль государства в модели социального рыночного хозяйства выходит за пределы ограниченных функций «ордолиберального государства», но в то же время не приближается к опасной границе разрушения рыночной эффективности чрезмерными социальными гарантиями «государства благосостояния».

Один из основателей рассматриваемой: концепции Альфред Мюллер-Армак считал, что в социальном рыночном хозяйстве правительство должно уравновешивать требования экономической свободы, эффективности и роста, с одной стороны, и потребность в социальной справедливости при распределении доходов и богатств — с другой. Государство, таким образом, выполняет сложную синтетическую функцию координации, приведения в равновесие экономической эффективности рынка с социальными целями общества.

Точкой опоры государства в проведением социальной политики является ее постоянная проверка на соответствие принципам свободного рынка. Критерием соответствия, который повсеместно нарушался «государством благосостояния» в 60 — 70-е годы, становится такое перераспределение доходов через государственный бюджет, которое не нарушает развитие конкуренции, создающей экономическую базу для социальных мер.

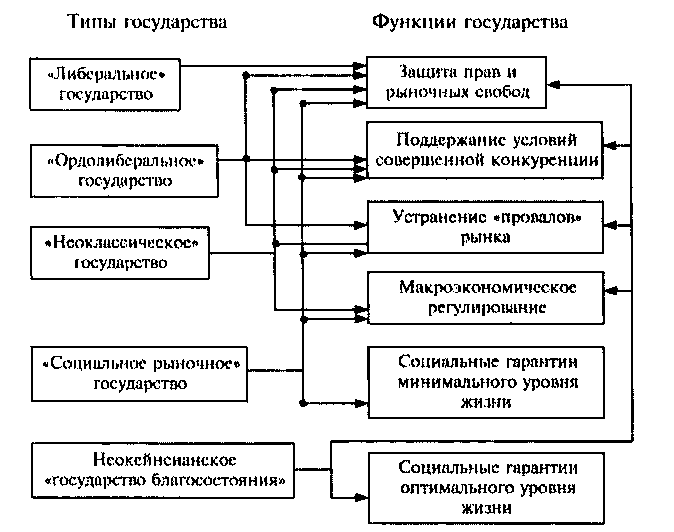

Смена теоретических взглядов на роль государства в решении проблемы благосостояния отражает объективный процесс перехода от государства порядка к государству благосостояния. Изменяющиеся границы вмешательства государства в процесс материальной обеспеченности граждан был вызван не только задачами социального умиротворения, но и фундаментальными структурными изменениями в экономической и социальной системах западных обществ (рис. 2.3.)

Рис. 2.3. Изменение функций государства, при переходе от государства «порядка» к «государству благосостояния»

Научно-техническая революция, охватившая во второй половине XX в. все промышленно развитые страны, вызвала не только увеличение объема и усложнение общественного характера индустриального производства, но и привела к фундаментальным изменениям условий воспроизводства рабочей силы. Непрерывно прогрессирующие техника и технологии предъявляли требования к формированию нового типа работника, обладающего высоким уровнем подготовки, сориентированного на сложный интеллектуальный труд, способного к мобильным изменениям, что требовало несравненно больших индивидуальных и общественных затрат на образовательную и профессионально-квалификационную его подготовку.

С формированием нового типа работника росли потребности в его материальном обеспечении, поскольку в общем объеме рабочей силы сокращалось число рабочих при увеличении численности служащих («белых воротничков», «среднего класса»).

Интенсификация требований населения в отношении материального обеспечения и равенства ложились на благоприятную почву экономического роста и увеличения доходов государства вплоть до середины 70-х годов, что вызывало ответную интенсификацию социальных расходов со стороны государства.

Однако движение государства за допустимые границы государственного вмешательства, когда темпы роста социальных расходов стали опережать темпы экономического роста, привели к нарушению основного закона экономического развития — закона повышения экономической эффективности, что стало одной из причин самого глубокого послевоенного кризиса середины 70-х годов.

В результате неолиберального переворота, последовавшего за кризисом, границы «государства благосостояния» сжались в отдельных странах до границ «неоклассического государства» (США, Великобритания, Канада), а в других странах стабилизировались в пределах социального рыночного хозяйства (Германия, Австрия, Бельгия, Швейцария).

Таким образом, роль и функции государства по поддержанию и приумножению индивидуального и общественного благосостояния не изменяются линейно, только в направлении увеличения вмешательства государства в перераспределительные процессы с целью роста благосостояния. Периоды экспансии государства в процесс формирования общественного благосостояния могут сменяться неолиберальными поворотами в направлении усиления рыночных механизмов формирования индивидуального благосостояния.

Такой неоконсервативный (неолиберальный, монетаристский) поворот, который произошел в 70 — 80-е годы в развитых странах, не стал единичным явлением в истории: постсоциалистические государства в 80 — 90-е годы также вышли из зоны гарантированного благосостояния посредством либеральных реформ, подчинившись требованиям объективного закона повышения экономической эффективности.