- •Общая характеристика энтеробактерий. Общие принципы микробиологической диагностики кишечных инфекций.

- •Классификация патогенных кишечных палочек. Морфологические, биологические и антигенные свойства эшерихий.

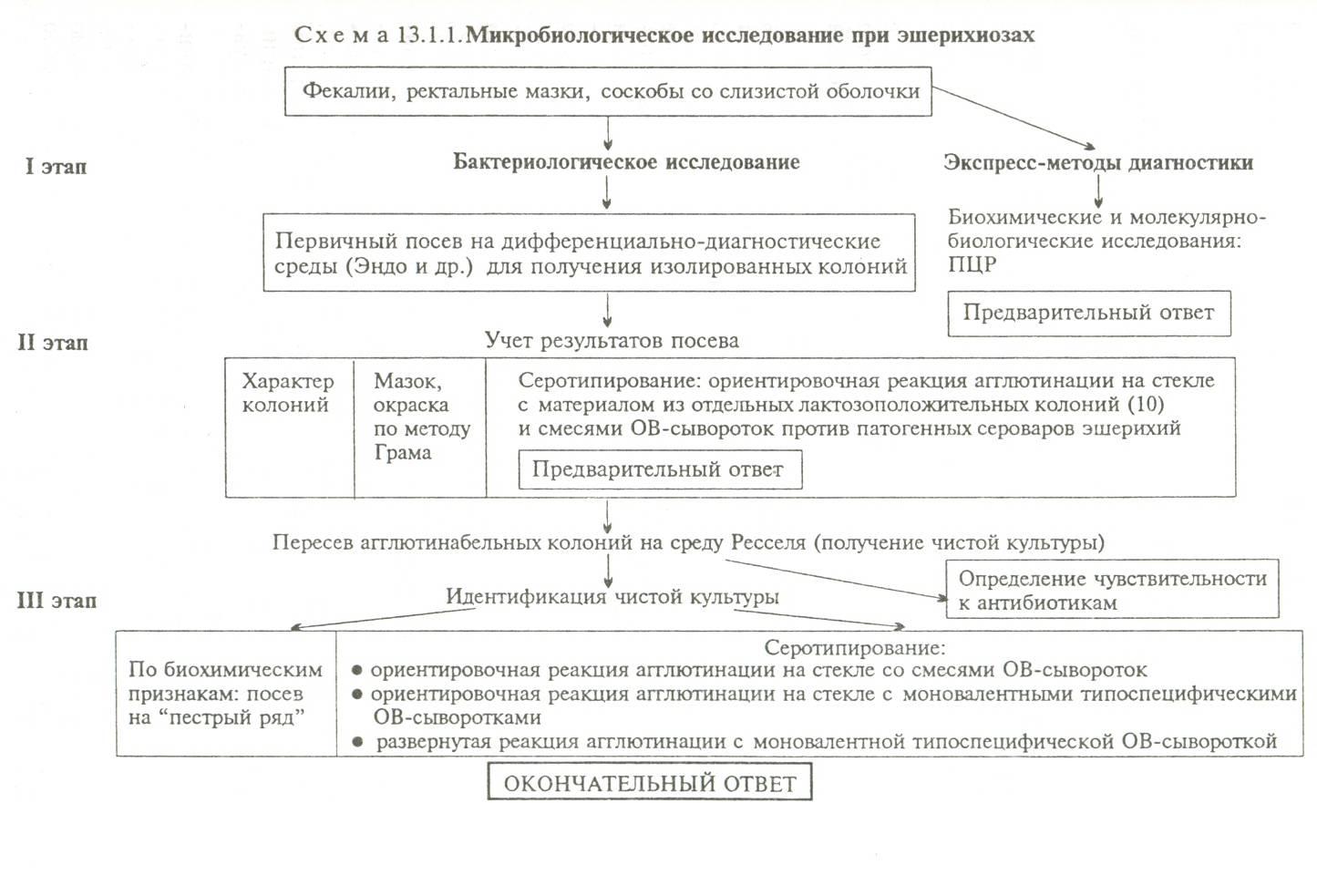

- •Патогенез эшерихиозов, вызванных разными группами патогенных эшерихий. Микробиологическая диагностика.

- •Морфологические и биологические свойства сальмонелл. Классификация сальмонелл. Антигенная структура сальмонелл. Схема Кауфмана-Уайта.

- •Патогенез тифопаратифозных инфекций и сальмонеллезных пищевых токсикоинфекций.

- •Методы микробиологической диагностики брюшного тифа и паратифов в разные сроки заболевания. Методы микробиологической диагностики сальмонеллезных токсикоинфекций.

- •Препараты для специфической профилактики, лечения и диагностики эшерихиозов, тифа, паратифа и сальмонеллезов. Вакцина брюшнотифозная спиртовая, обогащенная Ви-антигеном.

- •Бактериофаг брюшнотифозный сухой с кислотоустойчивым покрытием (и бактериофаг брюшнотифозный очищенный сухой с кислотоустойчивым покрытием).

- •Бактериофаг сальмонеллезный групп а в с д е жидкий.

- •Бактериофаг коли (жидкий).

- •Классификация, морфологические и биологические свойства шигелл. Патогенез и микробиологическая диагностика бактериальной дизентерии (шигеллеза).

- •Классификация, морфологические и биологические свойства холерных вибрионов.

- •Патогенез холеры. Методы микробиологической диагностики холеры. Экспресс диагностика холеры

- •Препараты для специфической профилактики, лечения и диагностики шигеллезов и холеры.

- •Биологические особенности, патогенез, эпидемиология и микробиологическая диагностика кампилобактериоза.

- •Биологические особенности, патогенез, эпидемиология и микробиологическая диагностика хеликобактериоза.

- •Общая характеристика и классификация патогенных спирохет. Эпидемиология и патогенез сифилиса. Иммунитет при сифилисе.

- •Возбудитель сифилиса (т. Pallidum)

- •6.Патогенез и клиника

- •Методы микробиологической диагностики сифилиса. Оценка результатов серологических исследований.

- •Возбудители иксодового клещевого боррелиоза (болезни Лайма), патогенез и методы микробиологической диагностики.

- •Возбудители болезни Лайма (в. Burgdorferi, в. Garini, в. Afzelii)

- •Общая характеристика риккетсий. Классификация патогенных риккетсий и риккетсиозов. Риккетсии (семейство Rickettsiaceae)

- •Патогенез, микробиологическая диагностика и специфическая профилактика сыпного тифа (эпидемического и эндемического).

- •Патогенез, микробиологическая диагностика и специфическая профилактика риккетсиозных лихорадок. Риккетсии группы сыпного тифа

- •Общая характеристика хламидий. Роль хламидий в патологии человека. Диагностика хламидийных инфекций.

- •Общая характеристика микоплазм и уреаплазм, роль в патологии человека, микробиологическая диагностика.

- •Общая характеристика патогенных грибков, их морфология и классификация.

- •Возбудители кандидоза (род Candida)

- •Методы микробиологической диагностики микозов (кандидозов и дерматомикозов).

- •Общая характеристика патогенных простейших. Методы диагностики протозойных заболеваний.

-

Классификация патогенных кишечных палочек. Морфологические, биологические и антигенные свойства эшерихий.

Морфология. Е. coli представлены прямыми грамотрицательными палочками, размером 0,4-И),6x2,0+6,0 мкм, подвижные за счет перитрихиально расположенных жгутиков. Для некоторых характерно наличие микрокапсулы, построенной из гомополимерасиаловой кислоты; такие штаммы обозначаются как К+.

Антигенная структура. Е. coli обладает сложной антигенной структурой:

а) имеет соматический О-антиген, определяющий серогруппу. Известно около 171 разновидностей О-антигена;

б) поверхностный K-антиген может быть представлен 3 антигенами: А, В и L, отличающимися по чувствительности к температуре и химическим веществам. У эшерихий встречается более 97 разновидностей К-антигена, преимущественно В типа. K-антиген обладает способностью маскировать О-антиген, вызывая феномен О-инагглютинабельности. В этом случае О-антиген можно выявить только после разрушения K-антигена кипячением;

в) типоспецифическим антигеном является Н-антиген, определяющий серовар, которых насчитывается более 57.

Антигенная структура обозначается формулами серогруппы как О:К, серовара — 0:К:Н, например: 012:В6:Н2.

Оптимальный рост достигается культурами E. coli при температуре 37 °C, некоторые штаммы могут делиться при температурах до 49 °C Рост может стимулироваться аэробным или анаэробным дыханием, различными парами окислителей и восстановителей, в том числе, окислением пирувата, формиата, водорода, аминокислот, а также восстановлением кислорода, нитрата,диметилсульфоксида и триметиламин N-оксида.

-

Патогенез эшерихиозов, вызванных разными группами патогенных эшерихий. Микробиологическая диагностика.

Два вида патогенности: условно патогенные и Диареегенные

Условно-патогенные Е. coli способны вызывать эндогенные гнойно-воспалительные процессы различной локализации, называемые парентеральными эшерихиозами. Парентеральный эшерихиоз может протекать в виде сепсиса, нагноения ран, вторичной пневмонии, инфекции мочевыводящих путей. Часто возникает на фоне иммунодефицита.

Штаммы Е. coli, вовлеченные в инфекционный процесс нижних отделов мочевыводящих путей, обладают специфическим О-антигеном, позволяющим им адгезироваться на поверхности эпителия мочевого пузыря.

Подавляющее число (около 80 %) менингитов новорожденных вызваны Е. coli, которой новорожденный заражается через родовые пути. Е. coli, вызывающая неонатальный менингит, часто обладает микрокапсулой, состоящей из гомополимера сиаловой кислоты. Наличие микрокапсулы придает возбудителю антифагоцитарные свойства, так как микроб перестает опсонизироваться из-за потери способности активировать комплемент.

Из условно-патогенных Е. coli могут формироваться полирезистентные к антибиотикам штаммы за счет приобретения R-плазмид, которые становятся возбудителями ВБИ.

Патогенные Е. coli, которые являются возбудителями кишечного эшерихиоза, ОКИ, получили название диареегенных.

Диареегенные Е. coli не являются однородной группой. Они подразделяются на 4 основные категории, исходя из наличия у них определенных факторов патогенности, их генетической детерминации, особенностей эпидемиологии, патогенеза и клинических проявлений вызываемого ими заболевания. В пределах каждой категории имеется определенный состав О-серогрупп. Именно по составу О-серогрупп и проводится первичная дифференциация диареегенных Е. colioт условно-патогенных.

Четыре основных категории Е. coli составляют:

энтеротоксигенные кишечные палочки (ЭТКП), энтероинвазивные кишечные палочки (ЭИКП), энтеропатогенные кишечные палочки (ЭПКП), энтерогеморрагические кишечные палочки (ЭГКП).

Кроме них, имеются еще 2 (пока недостаточно изученных) категории энтероагрегативных и диффузноприлипаемых кишечных палочек.

ЭТКП являются возбудителями холероподобных заболеваний у детей и взрослых.

ЭИКП способны внедряться и размножаться в эпителиальных клетках слизистой стенки толстого кишечника, вызывая их деструкцию.

ЭПКП вызывают диарею у детей первого года жизни. Заболевание передается в основном контактно-бытовым путем, часто протекает как ВБИ в отделениях для новорожденных и грудныхдетей, находящихсяна искусственном вскармливании. ЭПКП обладают способностью размножаться на поверхности эпителия тонкого кишечника с разрушением микроворсинок и повреждением апикальной поверхности эпителия.

ЭГКП способны вызывать у людей кровавый понос (геморрагический колит) с последующим осложнением в виде гемолитического уремического синдрома, тромботической тромбоцитопенической пурпуры. Наибольшее эпидемическое значение имеет ЭГКП серовара 0157:Н7 и0157:HNM. Источником инфекции являются крупный рогатый скот и овцы. Основной путь передачи — алиментарный через мясо, прошедшее недостаточную термическую обработку. Поражаются слепая, восходящая и поперечная толстые кишки. Механизм взаимодействия ЭГКП с поверхностным эпителием кишки происходит так же, как и у ЭПКП, по 2-му типу

Микробилогическая диагностика. Осуществляется проведением бактериологического исследования. Материалом для исследования при кишечных эшерихиозах служат испражнения, при парентеральных — материал из соответствующего инфекционного очага (моча, отделяемое раны, кровь). Исследуемый материал (кроме крови) засевается на дифференциальные лактозосодержащие среды; после инкубации при 37 °С в течение 18 ч отбираются колонии, агглютинирующиеся поливалентной ОВ-агглютинирующей сывороткой, которые подвергаются идентификации до вида по биохимическим тестам, с последующим определением их серологического варианта.