- •Стратиграфический метод

- •Палеонтологические методы (биостратиграфия)

- •Непалеонтологические методы

- •Учение о фациях

- •Основные группы фаций

- •Фации бассейнов ненормальной солености

- •Континентальные фации

- •Глава 2

- •Международная геохронологическая шкала

- •Стратиграфические подразделения

- •Галактическая хронометрическая шкала

- •Гипотезы о происхождении земли

- •Лунная стадия развития земли

- •Глава 4

- •Глава 5

- •Глава 6

- •Особенности развития земли в докембрии

- •Общая характеристика

- •Органический мир

- •Структуры земной коры и породообразование

- •Физико-географические условия

- •Общая характеристика

- •Органический мир

- •Структуры земной коры и породообразование

- •Физико-географические условия

- •Общая характеристика

- •Органический мир

- •Структуры земной коры и породообразование

- •Структуры земной коры и породообразование

- •Физико-географические условия раннего протерозоя

- •Рифей-r Общая характеристика

- •Органический мир

- •Структуры земной коры и породообразование

- •Условия осадконакопления

- •Физико-географические условия

- •Общая характеристика

- •Органический мир

- •Структуры земной коры и осадконакопление

- •Физико-географические условия

- •Полезные ископаемые докембрия

- •Глава 8

- •Органический мир

- •Структуры земной коры и палеогеография

- •История развития платформ

- •Сибирская платформа

- •Китайская платформа

- •Северо-Лмериканская платформа

- •Гондвана

- •История развития геосинклинальных поясов Атлантический геосинклинальный пояс

- •Полезные ископаемые

- •Органический мир

- •Структуры земной коры и палеогеография

- •История развития платформ Восточно-Европейская (Русская) платформа

- •Сибирская платформа

- •Китайская платформа

- •Северо-Американская платформа

- •Гондвана

- •История развития геосинклинальных поясов Северо-Атлантический геосинклинальный пояс

- •Урало-Монгольский геосинклинальный пояс

- •Средиземноморский геосинклинальный пояс

- •Тихоокеанский геосинклинальный пояс

- •Полезные ископаемые

- •Органический мир

- •Структуры земной коры и палеогеография

- •История развития платформ Восточно-Европейская платформа

- •Сибирская платформа

- •Северо-Американская платформа

- •Гондвана

- •История развития геосинклинальных поясов Северо-Атлантический геосинклинальный пояс

- •Полезные ископаемые

- •Органический мир

- •История развития платформ Северо-Атлантическая платформа (Лавренция)

- •История развития геосинклинальных поясов

- •Средиземноморский геосинклинальный пояс

- •Тихоокеанский геосинклинальный пояс

- •Полезные ископаемые

- •Органический мир

- •Структуры земной коры и палеогеография

- •История развития платформ Северо-Атлантическая платформа (Лавренция)

- •Средиземноморский геосинклинальный пояс

- •Тихоокеанский геосинклинальный пояс

- •Полезные ископаемые

- •Органический мир

- •Структуры земной коры и палеогеография

- •История развития платформ Лавразия (Ангарида)

- •Гондвана

- •История развития геосинклинальных поясов Средиземноморский геосинклинальный пояс

- •Тихоокеанский геосинклинальный пояс

- •Полезные ископаемые

- •Глава 9 мезозойская эра (эратема) - mz

- •Структуры земной коры и палеогеография

- •История развития платформ Лавразия

- •Органический мир

- •Структуры земной коры и палеогеография

- •Гондвана

- •История развития геосинклинальных поясов Средиземноморский геосинклинальный пояс

- •Тихоокеанский геосинклинальный пояс

- •Полезные ископаемые

- •Органический мир

- •История развития платформ

- •Евразия

- •Северная Америка

- •Части бывшей Гондваны

- •История развития геосинклинальных поясов

- •Полезные ископаемые

- •Глава 10

- •Полезные ископаемые

- •Общие стратиграфические подразделения неогеновой системы

- •Органический мир

- •Структуры земной коры и палеогеография

- •Полезные ископаемые

- •Природные условия

- •Полезные ископаемые

- •Эпохи великих вымираний

- •Глава 12

- •Тектоническая периодизация

- •Важнейшие геотектонические гипотезы,

- •Глава 1. Основные понятия и методы исторической геологии 12

- •Глава 2. Геохронология. Шкала геологического времени 54

- •Глава 6. Докембрий. Архейский и протерозойский акроны

- •Глава 7. Позднепротерозоискии эон (верхнепротерозоиская

- •Глава 8. Фанерозойский эон (эонотема) - fz 124

- •Глава 10. Кайнозойская эра (эратема) - kz 203

- •Глава 11. Этапы развития биосферы в фанерозое

- •Глава 12. Тектоническая периодизация

Глава 4

ГЛАВНЫЕ СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗЕМНОЙ КОРЫ

Земная кора по латерали подразделяется на континентальную и океаническую; в зонах перехода от континента к океану существует кора переходного (промежуточного) типа. Оба главных типа коры имеют принципиально различное строение (рис. 30)

В разрезе континентальной коры различаются три геофизических "слоя" (сверху вниз): 1. "Осадочный" - неконсолидированная толща, горизонтально или полого залегающие неме-таморфизованные осадочные и вулканогенные породы, в основном фанерозойского, а местами и позднепротерозойского возраста. Скорости прохождения продольных сейсмических волн от 2 до 5 км/с. Плотность пород 2,23-2,65 г/см3. Мощность слоя от 0 до 5-10 км, местами до 15-25 км. На 40% рассматриваемой территории (континентальной коры) этот слой отсутствует.

Рис. 30. Строение земной коры материков и океанов / - вода; 2 - осадочные породы; 3 - гранитно-метаморфический слой; 4 - базальтовый слой; 5 - мантия Земли (М - поверхность Мохоровичича); 6 - участки мантии, сложенные породами повышенной плотности; 7 - участки мантии, сложенные породами пониженной плотности; 8 - глубинные разломы; 9 - вулканический конус и магматический канал (заимствовано у Г.И.Немкова и др., 1986)

2. "Гранитный" или гранитно-метаморфический слой (в некоторых работах прежних лет его еще называют "сиалическим" по главным составляющим химическим элементам: Si, A1). Название "гранитный" слой достаточно условное, поскольку он состоит не целиком из гранита, а из различных кислых и средних магматических, а также метаморфических пород разного состава. Но все-таки наиболее характерные породы здесь - гранитоиды. Скорость сейсмических волн в этом слое составляет 5,6-6,3 км/с, плотность пород 2,65-2,75 г/см3. Толщина гранитного слоя меняется, подчиняясь определенным закономерностям строения тех или иных структурных элементов. Наибольшей толщины гранитный слой достигает под современными горными сооружениями, возникшими на месте существовавших в прежние геологические периоды бассейнов осадконакопления, заполненных мощными толщами осадков, а затем испытавших пликативные и дизъюнктивные дислокации и общее поднятие. Это складчатые, или орогенные, зоны, являющиеся результатом заключительных этапов развития геосинклиналей, понятие о которых будет дано ниже. Примерами таких зон могут служить наиболее высокие горные хребты современности: Гималаи, Анды, Кав-

каз и др. Таким образом, под складчатыми сооружениями наблюдается наибольшее утолщение земной коры, в основном за счет гранитного слоя, образуя своеобразные "корни". В составе океанической коры гранитный слой отсутствует.

3. "Базальтовый" слой расположен ниже гранитного и, в отличие от него, является сплошным, то есть присутствует и под континентами, и под океанами. Базальтовый слой назван так по преобладающей породе - базальту (синонимом является устаревший термин "симатическая", или "сими-ческая", оболочка, по преобладанию элементов Si и Mg). Базальт здесь тоже не единственная порода; самые нижние участки по составу соответствуют базито-гранулитам, эклогитам. Скорость распространения сейсмических волн в этом слое возрастает с глубиной от 6,6 до 7,2 км/с, плотность пород 2,90-2,95 г/см3. Мощность базальтового слоя под океанами в среднем 10 км. Ниже этого слоя как под континентами, так и под океанами, за разделом Мохоровичича, начинается мантия.

Средняя мощность континентальной коры 35 км, максимальная под горными сооружениями

- до 70-75 км. Мощность океанической коры составляет 5-15 км.

ОСНОВНЫЕ СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОНТИНЕНТАЛЬНОЙ КОРЫ

Орогенные области (складчатые пояса) и платформы представляют главнейшие элементы современной структуры континентов. Они сформировались в результате длительного геологического развития соответствующих участков земной коры, начавшегося с заложения геосинклинальных поясов. Для складчатых поясов характерны линейность их контуров, громадная мощность накопившихся отложений (до 15-25 км), выдержанность состава и мощности этих отложений по простиранию складчатой области, наличие своеобразных формаций: флишевой, молассовой и др.; интенсивный эффузивный и интрузивный магматизм (особенно - гранитные интрузии в форме батолитов); интенсивная складчатость, обилие разломов, в том числе надвигов, указывающих на господство процессов сжатия; для докембрийских складчатых областей - сильный региональный метаморфизм. Складчатые пояса возникли на месте тектонически активных геосинклинальных поясов,

ПОНЯТИЕ О ГЕОСИНКЛИНАЛЯХ

Геосинклиналь является важнейшим понятием геотектоники. Представления, составившие основу учения о геосинклиналях, были высказаны в 1857-1859 гг. американским геологом Дж.Холлом, а сам этот термин был введён в науку американским ученым Дж.Дэна в 1873 году. В первоначальном понимании, геосинклинали - это сравнительно узкие, протяженные, подвижные участки земной коры, вытянутые по краям платформ или между платформами и характеризующиеся на первом этапе значительным растяжением, погружением земной коры и мощным осадкона-коплением; на втором этапе (гораздо более кратковременном) - преобладанием сжатия, складчатостью, разнообразной магматической деятельностью и поднятием вначале срединных участков, а затем и всей области с образованием горной страны. Эти процессы сопровождаются складчатыми и разрывными деформациями, а также метаморфизмом пород. В.Е.Хаин (1973) дает такое определение геосинклинали: "геосинклинали (геосинклинальные пояса) это зоны высокой подвижности, значительной расчлененности и повышенной проницаемости земной коры, характеризующиеся на ранних этапах своего развития преобладанием интенсивных погружений, а на заключительных - интенсивных поднятий, сопровождаемых складчато-надвиговыми деформациями ". По Д.В.Наливкину, "геосинклиналь - это область накопления осадков, впоследствии превращающихся в складчатые горы".

Крупнейшие, глобальной протяженности участки земной коры геосинклинального строения называются геосинклинальными (подвижными) поясами; соподчиненные крупные подразделения

- геосинклинальными областями, а входящие в их состав более мелкие участки, отличающиеся некоторыми особенностями своего строения и развития, представляют собственно геосинклинали.

По В.Е.Хаину, геосинклинальный пояс - подвижный и проницаемый тектонический элемент литосферы, для которого характерны наборы определенных литологических формаций, зако-

номерная направленность магматических явлений, интенсивная дислоцированность и часто глубокий метаморфизм осадков и вулканитов. В современном понимании "геосинклинальный пояс - это один из типов подвижных поясов Земли, возникающий на границах крупных литосферных плит (океанических и континентальных) или в результате рифтообразования и расщепления континентальных плит; развивается соответственно на океанической и (или) утоненной и переработанной континентальной коре; длительно служит местом интенсивного накопления осадочных и вулканических толщ в морских, часто глубоководных, затем островодужных и мелководных условиях. В конечном счете, геосинклинальный пояс испытывает интенсивные тектонические деформации, региональный метаморфизм и гранитизацию с превращением в складчато-надвиговые горные сооружения с мощной континентальной корой, разделенные межгорными и окаймленные предгорными (краевыми, передовыми) прогибами" (Горная энциклопедия, том 1, 1984, с. 555).

Процессы поднятия земной коры, внедрения крупных масс кислых интрузий наиболее интенсивно проявляются в центральной части геосинклинали, которую Г.Штилле назвал эвгеосинклина-лью. По краям геосинклинальной области расположены миогеосинклинали, содержагцие гораздо меньше эффузивных толщ, а также интрузивных массивов и сложенные в целом более молодыми породами.

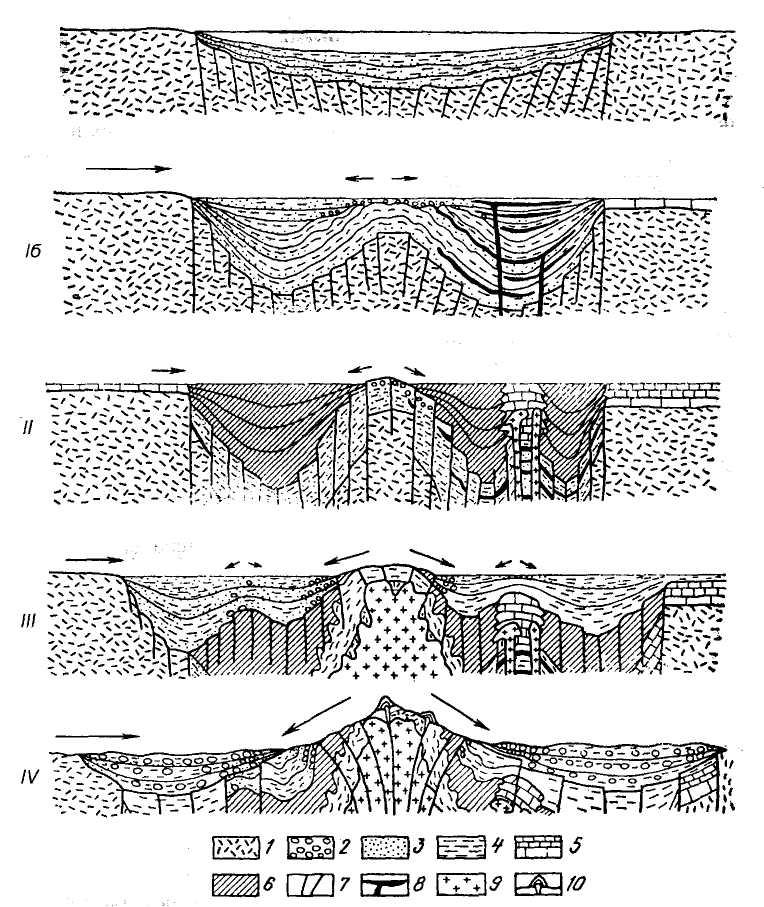

Геосинклиналь переживает в своем развитии несколько стадий (рис. 31). По Э.Краусу, В.В.Белоусову и В.Е.Хаину, различаются два этапа развития геосинклинали: собственно геосинклинальный и орогенный. В первом, собственно геосинклинальном, этапе две стадии: 1) начального погружения и 2) предорогенная. Во втором этапе также две стадии: 3) раннеорогенная и 4) собственно орогенная.

Первый этап, согласно взглядам В.В.Белоусова (1962), начинается с заложения на континентальной или океанической коре ряда обширных частных прогибов, которые вскоре расчлененяют-ся на несколько более узких интрагеосинклиналей и интрагеоантиклиналей (лат. "интра" - внутри) - волновых прогибов, сохраняющихся в течение всего цикла развития геосинклинали. В течение первого этапа преобладают опускания. Это выражается в том, что интрагеосинклинали постепенно и неравномерно расширяются за счет разделяющих их интрагеоантиклиналей, а на периферии геосинклинали - за счет края соседней платформы.

Первая стадия - растяжения земной коры и начального погружения. Геосинклинальная (интрагеосинклинальная) область погружается по ступенеобразным разломам на глубину до десяти или более километров. Погружение сопровождается формированием нижней терригенной формации', эффузивным магматизмом (офиолитовая, спилито-кератофировая и диабазовая формации), который представляет из себя проявление начального вулканизма в эвгеосинклиналях. Часто спилито-кератофировая формация сопровождается кремнистыми породами яшмовой формации (радиоляриты, диатомиты и др.). В миогеосинклиналях в это время происходит накопление мощных толщ морских песчано-глинистых осадков (сланцево-граувакковая и аспидная формации). На окраине прилегающей платформенной суши аспидная формация нередко замещается па-ралической угленосной формацией.

Снос материала осуществляется с окружающих возвышенных участков. Мощность осадочных пород может достигать 5-10 и более километров. Таким образом, процессы прогибания и накопления осадков уравновешиваются.

Вторая стадия - предорогенная. При переходе от первой стадии ко второй происходит перераспределение зон поднятия и опускания. Центрами такого перераспределения являются интрагеосинклинали. В них образуются новые, как бы вторичные поднятия, которые В.В.Белоусов назвал центральными поднятиями. Каждое такое центральное поднятие разделяет интрагеосинклиналь

* Формация, по В.Е.Хаину, - закономерное и естественное сочетание горных пород - магматических, осадочных, метаморфических, связанных общностью условий своего образования, т.е. возникших в сходной физико-географической и тектонической (геодинамической) обстановке.

Рис. 31. Принципиальная схема развития геосинклинальной системы (по В.Е.Хаину, 1973)

1 - фундамент; 2 - конгломераты; 3 - песчаники и алевролиты; 4 - глины; 5 - известняки; б - флиш; 7 - разрывные нарушения; 8 - излияния и пластовые интрузии основных пород спилито-кератофировой формации; 9 - граниты и пла-гиограниты; 10 - вулканические образования порфировой формации. Стрелки показывают направление и относительную интенсивность сноса. I-IV - стадии развития геосинклинали: 1а,б - стадия растяжения земной коры и начального погружения; //- предорогенная, или зрелая (/-//- геосинклинальный этап); III - раннеорогенная; IV- собственно оро-генная (III-IV- орогенный этап). (Заимствовано у М.М.Судо, 1981)

на два меньших прогиба (краевые прогибы). В дальнейшем наблюдается постепенный рост и расширение центрального поднятия, и одновременно с этим происходит смещение наружу краевых прогибов, которые, раздвигаясь, как бы накатываются на соседние интрагеоантиклинали, постепенно с краев втягивая их в опускание. Происходит частная инверсия, или частное обращение, -превращение частного прогиба (интрагеосинклинали) в складчатое центральное поднятие. На месте бывших интрагеоантиклиналей располагаются новые прогибы, являющиеся результатом смещения наружу краевых прогибов: два краевых прогиба, двигавшиеся на одну и ту же интрагеоан-тиклиналь с двух сторон, встречаются, сливаются и превращаются в единый межгорный прогиб. На периферии геосинклинали краевой прогиб "накатывается" на край платформы и превращается в так называемый передовой прогиб.

В рельефе центральные поднятия выражены архипелагами островов, островными дугами, разделенными более или менее глубокими морями-проливами. Море, частично вытесненное из

геосинклинали, трансгрессирует на платформу, прежде всего ее перикратонные прогибы, и срединные массивы. Появляются пликативные дислокации, внедряются первые интрузии. Среди осадков типичны тонкоритмичные терригенно-карбонатные отложения флишевой формации. Отличительную особенность этой формации составляет тонкая и правильная ритмичность ее сложения с преобладанием пелитовых пород (глины, аргиллиты, мергели, пелитоморфные известняки) и обязательным присутствием алевролитов или песчаников, а иногда и более грубообломочных пород. Флишевая формация может встречаться как в мио-, так и в эвгеосинклиналях, однако в последних она появляется значительно раньше. Среди магматических формаций на смену спили-то-кератофировой приходят породы порфиритовой (андезитовой) формации. Трещинный вулканизм в значительной степени замещается центральным. Преобладают по-прежнему подводные излияния, но временами вулканические постройки поднимаются над уровнем моря, образуя острова и островные дуги. Трансгрессия моря приводит к отдалению берегов материковой суши от геосинклинального бассейна и резкому уменьшению количества обломочного материала. Следствием этого является широкое распространение карбонатных пород известняковой формации, развитой в краевых (миогеосинклинальных) частях. Разновидностью ее является рифогенная субформация. В завершение этой стадии происходит широкомасштабное внедрение гранитоидных батолитов (гранитоидная формация) в среднюю часть геосинклинали, сопровождающееся общим ее возды-манием или общей инверсией.

Второй - орогенный - этап характеризуется преобладанием горизонтальных и импульсивных восходящих вертикальных движений, приводящих к формированию горноскладчатых (ороген-ных) зон. В составе этапа выделяют раннеорогенную и собственно орогенную стадии.

Третья стадия - раннеорогенная - отличается сокращением областей аккумуляции осадков в геосинклинали за счет разрастания поднятий. Воздымание продолжается, но осадки во впадинах исключительно терригенные (нижняя молассовая формация) - глины, алевролиты, песчаники. Наряду с морской нижней молассой, отлагавшейся в наиболее погруженных участках раннеоро-генных прогибов, на других их участках (эвгеосинклинальных), вследствие нарастания поднятий, утрачивающих связь с открытым морем, происходит образование лагунных нижних моласс. В зависимости от климатических условий лагунные молассы бывают двух разновидностей: в гумид-ных зонах угленосные (как паралические, так и лимнические), в аридных - соленосные. Морской нижней молассе нередко подчинены крупные залежи нефти и газа (Предкавказье). Происходят интенсивные пликативные дислокации. Эффузивный вулканизм ослабевает и выражен локальными наземными излияниями щелочного состава; продолжается образование гранитоидных интрузий. Поднятие с внутренних частей разрастается к периферии. Возникают межгорные прогибы, море мелеет и также оттесняется к краям.

Четвертая

стадия — собственно

орогенная

—

скорость восходящих движений

превышает скорость

денудации, формируется настоящий горный

рельеф. В межгорных прогибах образуется

верхняя

молассовая формация, существенно

континентальная (в отличие от нижней

молассовой формации),

с преобладанием мощных толщ конгломератов,

которые могут чередоваться с песчаниками,

песчанистыми глинами. Эти песчаники

являются прекрасными коллекторами

нефти и газа.

Воздымание горного сооружения

сопровождается раскалыванием его

сводовой части и интенсивным

проявлением конечного вулканизма

порфировой

формации, отличающейся

значительным

разнообразием состава - от базальтов и

андезибазальтов через андезиты, дациты

до риолитов и трахитов. В эвгеосинклиналях

наблюдается оживление интрузивной

деятельности (формация

кислых

и щелочных гранитоидов). Происходит

общее сводовое поднятие всей области,

горообразование. По краям поднятий

формируются предгорные прогибы, в

которые может проникать мелкое

море. На поднятых участках образуются

высокогорные сводообразные плато

(Тибет, восточный

Памир). Геосинклиналь переходит в

складчатую зону. Слои осадочных пород

интенсивно дислоцированы,

магматическая деятельность проявляется

во всех формах. Рельеф контрастен (Ги-

малаи, Анды, Альпы, Кавказ и т.п.). Мощность слагающих пород достигает нескольких километров (в Альпах мезозойские отложения имеют мощность около 8 км, на Кавказе юрские отложения достигают 10 км); преобладают морские фации.

Итак, в результате последовательной смены различных стадий на месте геосинклинали возникают горноскладчатые сооружения, выраженные в рельефе горными хребтами, разделенными межгорными впадинами. Такова идеальная схема развития геосинклинали - в соответствие с ней происходило развитие Центрального Казахстана, Урала, Кавказа, Альп, Копет-Дага, Памира и т.д.

Конечным итогом геосинклинального этапа является формирование континентальной коры с базальтовым, гранитным и осадочным слоями.

СКЛАДЧАТЫЕ ОБЛАСТИ (ОРОГЕНЫ)

В первоначальном понимании ороген - это геосинклиналь на завершающем этапе своего развития. В последние годы понимание этого термина расширилось. К орогенам стали относить любые горные области как на континентах, так и на дне океанов. Это требует выделения орогенов в самостоятельный класс структур литосферы (рис. 32).

А - горное поднятие (мегантиклинорий); Б - межгорная впадина; В - краевой прогиб, 1 ~ молассы; 2 - вулканические покровы; 3 - складчатый геосинклинальный комплекс; 4-5 ~ срединный массив (4 - чехол, 5 - фун-

дамент); 6-7 ' - платформа (6 - чехол, 7 - фундамент); 8 - разломы (заимствовано у Г.И.Немкова и др., 1986)

Геологическая природа орогенов различна, но общими являются относительно высокая тектоническая подвижность и расчлененный высокогорный рельеф.

Отрицательными формами орогенных областей являются межгорные и предгорные впадины, представленные двумя разновидностями: крупными изометричными, часто овальными впадинами - наложенными мульдами - и узкими унаследованными синклинориями, заполненными молассой. Впадины орогенных областей, расположенные перед фронтом горно-складчатых сооруженй вдоль границы со смежной платформой, называют предгорными прогибами. В роли положительных структур орогенных областей выступают горные поднятия, разделяющие молассовые межгорные впадины. Внутренняя структура горных поднятий соответствует понятию мегантиклинория, или горст-мегантиклинория. Мегантиклинорий состоит из нескольких антиклинориев, которые имеют в целом антиклинальное строение и осложнены складками многих порядков. В ядре залегают более древние породы, чем на крыльях. В пределах мегантиклинориев нередко выделяются многочисленные мелкие грабены, отдельные горсты, а также пологие вулканоплутонические проса-дочные прогибы. Покровы лав образуют своеобразные вулканические "щиты ", сплошным панцирем перекрывающие горные поднятия. В отличие от антиклинориев в синклинориях выражена в целом синклинальная структура и в ядре залегают более молодые породы, чем на крыльях. Сово-куцнасть синклинориев называется мегасинклинорием.

В орогенных областях важная роль принадлежит глубинным разломам - крупным разрывным нарушениям, нередко достигающим верхней мантии.

Особый тип структур составляют зоны офиолитового меланжа, рассматриваемые в качестве "рубцов", возникших на месте замкнувшихся крупных прогибов с океанической корой, а также вдоль границ интрагеосинклиналей и интрагеоантиклиналей. Формируются в срединно-океани-ческих хребтах, незрелых островных дугах, задуговых бассейнах. Реликты древней океанической коры в офиолитовых зонах выведены на поверхность в виде "пестрой смеси" пород мантии, базальтового слоя и глубоководных океанических осадков. Офиолитовая ассоциация включает ультраосновные, основные магматические, а также в меньшем количестве осадочные породы. Разрез офиолитов снизу вверх представляется следующим (Борукаев, 1999): 1) гарцбургиты, лерцолиты, дуниты, выше пироксеновые габбро и амфиболиты; 2) пироксениты, полосчатые габбро; 3) диабазовые параллельные дайки, выше толеитовые базальтовые пиллоу-лавы; 4) кремнистые (в меньшем количестве карбонатные) осадки.

Многие палеозойские и более древние складчатые области в течение мезозоя испытали глубокую денудацию и были пенепленизированы. Однако на неотектоническом этапе, начавшемся в неогене, они вновь претерпели тектоническую активизацию, проявившуюся в сводово-глыбовых поднятиях и создании современного горного рельефа. Такая вторичная тектоническая активизация называется дейтероорогенезом (вторичным орогенезом). Примерами являются Тянь-Шань, Ал-тае-Саянская складчатая область и др.

К океаническим орогенам относятся срединно-океанические хребты (см. ниже).

ПЛАТФОРМЫ

Горноскладчатые области испытывают воздействие эрозии и денудации, что приводит к нивелировке рельефа и формированию полого-всхолмленной равнины - пенеплена. Возникшая континентальная кора приобретает жесткость в результате глубокого метаморфизма и гранитизации. Проявляются вертикальные движения, которые фиксируются плавными пликативными дислокациями осадочных пород. С этого момента литосфера вступает в новый этап своего развития -платформенный. Платформа (по В.Е.Хаину) - это относительно устойчивый, консолидированный складчатостью, метаморфизмом и интрузиями крупный участок литосферы изометрических очертаний.

Для платформ характерны изометричность границ, как правило, небольшая амплитуда вертикальных движений, относительно выровненный рельеф, сравнительно небольшая мощность осадков (2-3 км), мелководные (неритовые) фации, редкое проявление магматизма - траппового и щелочного, отсутствие или слабое проявление метаморфизма (например, глины преобразуются в аргиллиты), на большом протяжении горизонтальное или слабо наклонное залегание осадочных пород. Выделяют 2 типа платформ: 1) Континентальные платформы или кратоны. Кора этих платформ соответствует стандарту континентальной коры и характеризуется слабым изменением мощности от 35 до 55 км, в среднем 40 км. 2) Океанические платформы или талассократоны (см. ниже).

Платформы имеют двухъярусное строение. Нижний структурный ярус (этаж) образован в геосинклинальную и орогенную предысторию и получил название фундамента. Фундамент представлен как интрузивными породами - гранитами и др., - так и сложноскладчатыми, метаморфи-зованными породами - гнейсами, амфиболитами, кристаллическими сланцами и т.д. На древних платформах складчатый фундамент соответствует гранито-гнейсовому слою земной коры и называется кристаллическим. Молодые платформы имеют складчатый фундамент.

Фундамент несогласно перекрывается горизонтально или полого залегающими осадочными толщами, образующими платформенный (осадочный) чехол. Формирование его происходило на платформенном этапе развития. Чехол - обычно осадочные породы, реже с прослоями эффузивных образований. Породы практически не метаморфизованы и относительно ела-

бо дислоцированы. Платформенный чехол отделен от фундамента угловым и стратиграфическим несогласиями (рис. 33).

В строении платформ принимают участие разнообразные соподчиненные структурные элементы, отличающиеся формой, размерами, режимом тектонических движений. Охарактеризуем основные/

Рис. 33. Схема строения платформы: 1 - складчатый фундамент; 2 - платформенный чехол; 3 - разломы (заимствовано у Е.В.Владимирской и др., 1985)

Щиты - приподнятые блоки земной коры, в пределах которых на дневную поверхность выходят породы кристаллического фундамента, осадочный чехол отсутствует. На платформенном этапе щиты испытали преобладающие восходящие вертикальные движения. Они никогда не перекрывались значительным платформенным чехлом!

Особое местое среди крупных отрицательных структур занимают авлакогены (греч. avlac -борозда, genesis - происходить). На древних платформах это крупные грабенообразные прогибы в фундаменте, заполненные отложениями, напоминающими молассы орогенных областей. Отложения, выполняющие авлакогены, иногда дислоцированы, особенно вблизи бортов у разломов. Нередко среди пород, заполняющих авлакогены, выделяются магматические комплексы основного состава и небольшие кислые интрузии.

Плиты - области платформ, характеризующиеся широким развитием осадочного чехла, что свидетельствует о длительном и устойчивом их погружении.

В пределах плит выделяются крупные участки с относительно опущенными и приподнятыми участками поверхности фундамента и соответственно с различной мощностью платформенного чехла. Это очень пологие отрицательные и положительные структурные формы. Обычно в пределах отрицательных форм - синеклиз - глубина залегания фундамента более 1,5-2 км и разрез чехла характеризуется большой полнотой. В некоторых синеклизах мощность чехла достигает 5-10 км и даже 20-25 км. В положительных структурах - антеклизах - глубина залегания фундамента меньше, на небольших участках он может быть вскрыт эрозией; разрез чехла неполный, мощности систем, отделов сокращены. Наклон слоев на крыльях синеклиз и антеклиз измеряется первы-. ми градусами, иногда минутами.

Прогибы (впадины) и своды (выступы) - платформенные структуры второго порядка, осложняющие антеклизы и синеклизы; могут быть самостоятельными.

Валы - значительные по размерам вытянутые платформенные структуры, объединяющие несколько структур более мелкого порядка. В зависимости от размеров и особенностей строения различают крупные валы (мегавалы), сложные валы и просто валы - вытянутые поднятия, охватывающие несколько брахиантиклиналей.

Моноклинали - крупные структуры, состоящие из слоев, наклоненных в одну сторону. Соляные купола широко распространены на некоторых участках платформ. В зонах развития солянокупольных структур характер деформаций платформенного чехла резко отличается выше и ниже соленосной толщи, с которой связаны соляные купола.

На платформах в чехле развиты флексуры, отражающие блоковое строение фундамента платформ.

Классификация континентальных платформ производится обычно по времени образования их фундамента. Различают древние (эпикарельские) платформы, сложившиеся в первой половине протерозоя и молодые платформы, возникшие позже (эпибайкальские, эпигерцинские и др.);

Ш - ■-: - --■- : ■..: ■■■:, .-.. -■■ ■■■.■"-■. .■ -■-■■■ : - -;--■ --

Тектонические структуры раннего докембрия, наблюдаемые в фундаменте древних платформ, должны рассматриваться особо. Среди положительных (антиклинорных) тектонических структур в фундаменте древних платформ широко распространены гранито-гнейсовые купола и овалы. Купола разделены синклинальными структурами - зеленокаменными поясами. Подобные структуры могли сформироваться в условиях высокой пластичности и сильного прогрева земной коры, что было обычным в раннем докембрии. Для структур раннего докембрия (архей - ранний протерозой) используются приставки "прото" и "палео" (протоплатформы, протогеосинклинали, палеоавлакогены).

ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ ОКЕАНИЧЕСКОЙ ЗЕМНОЙ КОРЫ

Длительное время считалось, что океаническая кора принципиально не отличается по строению от континентальной: океаны (кроме Тихого) представляют собой временно опущенные по разломам блоки, где идет накопление морских осадков, после чего они вновь могут подняться и стать континентами; континентальные же блоки могут опуститься и на них начнется морское

Новые методы изучения дна океанов (глубоководное бурение, геофизические исследования, в том числе использование лазеров) позволили выявить многие детали строения, отличающие океаническую кору от континентальной.

Кора океанического типа состоит из трех слоев (сверху вниз):

Первый слой - осадочная толща мощностью от 0 до 0,5-1 км (в среднем 0,2-0,5 км). Скорость осадконакопления 1-5 мм/тыс, лет. На большей части глубоководного ложа имеет меловой и кайнозойский возраст.

Второй слой - лавы, в том числе подушечные, дайки базальтов (в нижней части слоя).. Мощность 1,5-2 км. Возраст пород средняя юра - кайнозой.

Третий слой - бурением не вскрыт, но драгированием в зонах разломов получены образцы основного (габброиды) и отчасти ультраосновного составов. Средняя мощность 3-4 км-. Третий слой подстилается верхней мантией, сложенной перидотитами. Таким образом, второй и третий слои принадлежат "базальтовому" геофизическому слою.

В пределах Мирового океана выделяются три типа областей: материковые, океанические окраины и ложе океана (Цейслер, 1979).

Материковые окраины. Граница между континентальной и океанической корой не совпадает с географической границей суши и моря. Геологи проводят такую границу в месте сопряжения континентальных и океанических блоков. Периферическим частям материков ниже уровня океана соответствуют шельф и материковый склон. Области шельфа - окраины материков, залитые неглубоким морем (до 250-300 м), сложены корой континентального типа. Ширина шельфа меняется от десятков до более чем 1500 километров (Северный Ледовитый океан). На шельфах продолжает накапливаться осадочный чехол. Поверхность земной коры в области шельфа полого (1-1,5") наклонена в сторону океана. На глубинах 100-200 м обычно располагается бровка шельфа, ниже которой начинается материковый склон. Поверхность последнего наклонена круче (более 3°) и имеет общее ступенчатое строение.

Материковый или континентальный склон - гигантская флексурообразная структура, осложненная системой глобальных разломов. К подножию материкового склона через систему каньонов, часто продолжающих под водой русла крупных рек, мутьевыми потоками и гигантскими оползнями сносятся огромные массы осадков, образующие крупные конусы выноса. Поверхность дна подножия материкового склона обычно обладает чертами аккумулятивной равнины с крупными холмами, которые образованы отдельными конусами выноса или гигантскими оползневыми массивами осадочных пород. Граница континентальной и океанической коры проводится между материковым или континентальным склоном и континентальным подножием.

Океанические окраины. Структурные формы океанических окраин наиболее полно представлены в Тихом океане, где они включают глубоководные окраинные котловинные моря, островные дуги и глубоководные желоба.

Окраинным котловинным морям (Японское, Охотское, Берингово и др.) соответствуют крупные брахиформные депрессии глубиной до 3-5 км. Земная кора окраинных морей местами подобна океанической, однако она нередко обладает увеличенной мощностью осадочного слоя. Поверхность дна окраинных котловинных морей имеет черты аккумулятивной равнины, однако там, где осадков мало, дно обнаруживает высокую степень раздробленности. Строение дна некоторых данных морей осложнено подводными поднятиями (поднятие Ширшова в Беринговоморской котловине, Ямато - в Япономорской и др.), которые возвышаются над дном котловин на 1,5-3 км и имеют блоковое строение.

Островные дуги (Алеутские, Курильские, Японские острова и т.п.) образуют протяженные (1000-3000 км) горные сооружения, которые вместе с сопряженными с ними глубоководными желобами отделяют окраинные котловинные моря от области океанического ложа. Среди островных дуг выделяются два типа: одинарные и двойные. Одинарные дуги образованы узкой (50-70 км) цепочкой вулканических сооружений, покоящихся на низком и широком (до 200 км) сводовом поднятии (Идзу-Бонинская, Марианская и др.), или же широким (70-120 км) и высоким (2-3 км) хребтом, увенчанным цепочкой вулканических аппаратов, смещенных к приматериковому склону дуги (большая часть Алеутской, среднее звено Курило-Камчатской дуги и др.). Вулканизм преобладает базальтовый и андезитовый. Двойные дуги образованы двумя грядами хребтов с одним цоколем. На внешнем хребте вулканизм почти не проявлен; склоны внешнего хребта имеют ступенчато-сбросовое строение.

Островные дуги рассматриваются в качестве геоантиклинальных поднятий современных геосинклинальных областей. Двойные дуги обладают "зрелой" корой материкового типа; в одинарных дугах гранито-гнейсовый слой маломощный.

Глубоководные желоба расположены у подножий мегантиклинориев кайнозойских складчатых систем или на внешних окраинах островных дуг со стороны океана. Глубоководные желоба представляют собой протяженные (1500-4000 км) депрессии глубиной 5-10 км и шириной по дну 5-20 км. Поперечный профиль желобов асимметричный, склоны неравновеликие, ступенчатые, средняя крутизна склонов 5°. Обычно склоны желобов лишены осадочного покрова; последний развит в наиболее глубокой части желобов, куда осадки выносятся мутьевыми потоками. Днища желобов с осадочным выполнением уплощенные.

Глубоководные желоба образуют протяженные системы и главным образом опоясывают центральную часть Тихого океана. Со стороны океанических котловин с желобами граничит такая же протяженная система невысоких пологих краевых валов, являющихся структурными элементами океанского ложа. К склонам желобов и прилегающим островным дугам приурочены зоны повышенной сейсмической активности, которые объясняются выходом на поверхность гигантских поверхностей скола, с которыми связаны как мелко-, так и глубокофокусные землетрясения (зоны Заварицкого-Беньофа). Над глубоководными желобами отмечаются зоны пониженных значений теплового поля.

В представлениях "новой глобальной тектоники" глубоководным желобам отводится важная роль, так как по ним проводятся границы литосферных плит разного типа. Местоположение желоба фиксирует линию'поддвигания океанической плиты под материковую (процесс субдукции).

Ложе океана. Внутриокеанические структурные формы резко различаются степенью подвижности. Среди них выделяются сейсмически активные области (океанические подвижные пояса) и асейсмичные области (океанические платформы или талассократоны). Первая категория структур - глобальная система срединно-океанических хребтов, вторая включает океанические

котловины (плиты), а также различные типы внутриокеанических сводовых и глыбовых поднятий и краевых валов.

Срединно-океанические хребты - протяженная (около 20000 км) и широкая (до 1000 км) система горных сооружений, поднимающихся до 2-3 км над дном океана. Это самые крупные горные системы на поверхности земного шара. Особенно хорошо выражены они в Атлантическом и Индийском океанах. Отдельным вершинам хребтов соответствуют острова вулканического происхождения (о-ва Пасхи, Св.Елены, Св.Павла, Тристан-да-Кунья и др.). Нижние части склонов хребтов обычно пологие, в приосевой части склоны изборождены глубокими продольными желобами и возвышающимися над ними гребнями. Вдоль осевой части хребтов располагается система рифтов.

Рифты представляют собой грабенообразные структуры, в которых центральные блоки ограничены глубинными разломами, доходящими обычно до мантии. Осадочный покров на склонах хребтов крайне маломощен, утонен также и "базальтовый слой". Рифтовые системы отличаются высокой тектонической и вулканической активностью, повышенными значениями теплового поля (в 5-7 раз выше среднего). Мантия в этих зонах ближе подходит к поверхности, а мантийные конвекционные потоки под хребтами направлены снизу вверх. К хребтам приурочены системы полосовых магнитных аномалий. По мнению сторонников гипотезы разрастания океанического дна, в зоне срединно-океанических хребтов происходит формирование новой земной коры за счет выплавки базальтов и раздвижения соседних литосферных плит по горизонтали (спрединг).

Рифтовые системы наблюдаются не только в океанах, они прослеживаются и на континентах. Таковы, например, Восточно-Африканская, Калифорнийская, Байкальская и другие рифтовые области.

Отдельные отрезки подводных хребтов ступенчато смещены в плане по поперечным, так называемым трансформным разломам. На поверхности они выражены уступами дна или узкими глубокими каньонами.

Огромные площади за пределами срединно-океанических хребтов заняты океаническими котловинами с глубинами 4-6 км. Их называют еще океаническими платформами, или талассо-кратонами. Поверхность дна этих депрессий слабо холмистая, с отдельными вулканическими конусами. Многочисленные разломы обусловливают ступенчатый рельеф дна многих котловин. Мощность осадочного покрова в океанических котловинах небольшая, менее 1000 м. Возраст осадков различен. Их геофизическая характеристика подобна характеристикам котловин окраинных морей.

Среди асейсмичных поднятий, разделяющих океанические котловины и осложняющих их строение, выделяется несколько типов: сводовые валообразные поднятия (Гавайский вал, вал Шатского и др.) и глыбовые хребты (Восточно-Индийский и др.). Склоны и сводовые части поднятий увенчаны вулканическими конусами.

В западной части Тихого океана особенно многочисленны подводные горы с плоскими вершинами, погруженными, либо выходящими на поверхность в виде островов. Такие подводные горы образуют целые системы и получили название гайоты.

В океанических структурах развиты лавы основного и ультраосновного состава, причем наиболее широко распространены щелочные базальты.

Дальнейшее изучение структурных форм океанов, их сравнение со структурами континентов, выяснение места океанических структур в общем эволюционном ряду структурных форм земной коры является первостепенной задачей, от решения которой зависит разработка современных геотектонических концепций.