Балаковский институт техники, технологии и управления

ФАКУЛЬТЕТ ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ

КАФЕДРА УПРАВЛЕНИЕ И ИНФОРМАТИКА В ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ

Курсовая работа

по дисциплине

МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ

ДЕФОРМАЦИОННЫЙ МЕМБРАННЫЙ ДИФМАНОМЕТР

Выполнил ст. гр. УИТ-41

Колесникова Е.В.

Принял

Мефёдова Ю.А.__________

«____» _____________2004г.

2004

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 3

1 Назначение, принцип действия, конструкция деформационного

мембранного дифманометра 4

2 Представление устройства в виде структурной схемы 11

3 Общие сведения об основных характеристиках СРП 12

4 Синтез интегральной передаточной функции СРП 16

Заключение 21

Список использованной литературы 22

ВВЕДЕНИЕ

Есть среды, которые не могут быть описаны в сосредоточенных параметрах (электромагнитное поле, электростатическое поле, течение потока, гравитационное поле, температура и т.д.). Система с распределенными параметрами (СРП) - это система, в которой практически все сигналы (особенно входной и выходной) зависят от пространственных координат и времени. Система с сосредоточенными параметрами является частным случаем СРП и вводится для упрощения и решения задач на первом (нулевом) этапе.

Цель курсовой работы - синтез интегральной передаточной функции для объектов управления с распределенными параметрами. В данной работе решается вопрос построения математической модели элемента деформационного мембранного дифманометра на основе теории распределенных сигналов.

1 НАЗНАЧЕНИЕ ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ, КОНСТРУКЦИЯ ДЕФОРМАЦИОННОГО МЕМБРАННОГО ДИФМАНОМЕТРА

Дифференциальный манометр (дифманометр) – прибор для измерения разности (перепада) давлений, по которой определяют расход жидкости или её уровень в каких-либо аппаратах.

По принципу действия дифманометры делятся на жидкостные и деформационные (механические).

В жидкостных дифманометрах измеряемое давление уравновешивается столбом жидкости. В деформационных дифманометрах давление уравновешивается силой упругой деформации трубчатой пружины, мембраны или сильфона. Деформационные дифманометры (или, как их ранее называли, пружинные дифманометры), в отличие от жидкостных, не требуют рабочей жидкости.

Мембранные дифманометры предназначены для измерения расхода жидкости, пара и газа (по методу переменного перепада давления, основанном на зависимости от расхода вещества перепада давления, создаваемого неподвижным устройством, устанавливаемым в трубопроводе, или самим элементом трубопровода), разности давлений, разрежения и избыточного давления, а также уровня жидкости, находящейся под атмосферным, вакуумметрическим или избыточным давлением.

В практических измерениях расхода с помощью сужающих устройств (преобразователей расхода, создающих перепад давления в зависимости от расхода) в соответствии с показаниями дифманометров, которыми измеряют перепад давления, образованный преобразователем расхода (в данном случае – в сужающем устройстве), определяют расход. Обычно дифманометр градуирован в единицах расхода.

Достоинства деформационных дифманометров: а) отсутствие манометрической, или рабочей, жидкости; б) небольшая инерционность, обусловливающая высокую частоту собственных колебаний; в) малое время запаздывания; г) пригодность для работы на судовых установках; д) возможность построения приборов на большие перепады давления без увеличения общего габарита. Хорошие динамические свойства позволяют рекомендовать эти приборы для применения в системах автоматического регулирования.

Недостатком деформационных дифманометров является зависимость точности показаний прибора от качества пружины.

Рассмотрим мембранный бесшкальный дифманометр с дифференциально-трансформаторной передачей показаний (типа ДМ). Такой дифманометр преобразует измеряемую величину в электрический сигнал, передаваемый на вторичный прибор дифференциально-трансформаторной схемы.

Ч увствительным

элементом дифманометра (рис.1) является

мембранный блок, состоящий из двух

мембранных коробок 2 и 3, ввернутых с

обеих сторон в разделительную диафрагму

1. Мембраны 4, 5 и 6, 7 сварены таким образом,

что профили их совпадают по направлению.

Внутренние полости коробок сообщаются

с помощью отверстия в диафрагме и

заполняются через ниппель 8 дистиллированной

водой, после чего ниппель заваривается.

С помощью болтов 11 диафрагма 1 зажимается

между двумя крышками 9 и 10, образующими

плюсовую и минусовую камеру соответственно.

Плюсовое давление (большее) подается в

камеру, образованную диафрагмой и нижней

крышкой, минусовое (меньшее) — в верхнюю

камеру, образованную диафрагмой и

верхней крышкой. Давление подводится

через импульсные трубки 12 и 13, на которых

устанавливаются два запорных вентиля

14 и 15 и уравнительный вентиль 16. С центром

верхней мембраны соединен сердечник

18 индукционной катушки 17. Сердечник

перемещается внутри разделительной

трубки 19 из немагнитной стали. Индукционная

катушка закрыта колпаком 20, на котором

установлено разъемное (штепсельное)

соединение для подключения электропроводки.

Под воздействием измеряемой разности

давлений в плюсовой и минусовой камерах

нижняя мембранная коробка сжимается,

жидкость из нее перетекает в верхнюю

коробку, вызывая перемещение верхней

мембраны, с центром которой связан

сердечник индукционной катушки.

Деформация происходит до тех пор, пока

силы, вызванные перепадом давления, не

уравновесятся упругими силами мембранных

коробок. В зависимости от величины

расчетного перепада давления

устанавливаются мембранные коробки

определенной жесткости. В случае если

перепад давления превышает расчетный

или одна из мембранных коробок находится

под воздействием односторонней

перегрузки, повреждения коробки не

произойдет, так как обе мембраны

складываются по профилю, вытесняя всю

жидкость во вторую коробку. Прибор

работает совместно с одним вторичным

прибором.

увствительным

элементом дифманометра (рис.1) является

мембранный блок, состоящий из двух

мембранных коробок 2 и 3, ввернутых с

обеих сторон в разделительную диафрагму

1. Мембраны 4, 5 и 6, 7 сварены таким образом,

что профили их совпадают по направлению.

Внутренние полости коробок сообщаются

с помощью отверстия в диафрагме и

заполняются через ниппель 8 дистиллированной

водой, после чего ниппель заваривается.

С помощью болтов 11 диафрагма 1 зажимается

между двумя крышками 9 и 10, образующими

плюсовую и минусовую камеру соответственно.

Плюсовое давление (большее) подается в

камеру, образованную диафрагмой и нижней

крышкой, минусовое (меньшее) — в верхнюю

камеру, образованную диафрагмой и

верхней крышкой. Давление подводится

через импульсные трубки 12 и 13, на которых

устанавливаются два запорных вентиля

14 и 15 и уравнительный вентиль 16. С центром

верхней мембраны соединен сердечник

18 индукционной катушки 17. Сердечник

перемещается внутри разделительной

трубки 19 из немагнитной стали. Индукционная

катушка закрыта колпаком 20, на котором

установлено разъемное (штепсельное)

соединение для подключения электропроводки.

Под воздействием измеряемой разности

давлений в плюсовой и минусовой камерах

нижняя мембранная коробка сжимается,

жидкость из нее перетекает в верхнюю

коробку, вызывая перемещение верхней

мембраны, с центром которой связан

сердечник индукционной катушки.

Деформация происходит до тех пор, пока

силы, вызванные перепадом давления, не

уравновесятся упругими силами мембранных

коробок. В зависимости от величины

расчетного перепада давления

устанавливаются мембранные коробки

определенной жесткости. В случае если

перепад давления превышает расчетный

или одна из мембранных коробок находится

под воздействием односторонней

перегрузки, повреждения коробки не

произойдет, так как обе мембраны

складываются по профилю, вытесняя всю

жидкость во вторую коробку. Прибор

работает совместно с одним вторичным

прибором.

Для уменьшения влияния температуры на показания прибора жесткость нижней мембранной коробки в несколько раз меньше жесткости верхней. Поэтому изменение объема жидкости, заключенной в мембранном блоке, вызывает преимущественную деформацию нижней мембранной коробки, а не верхней. Мембраны изготовляются из дисперсионно-твердеющего сплава ЭИ702 (36НХТЮ) с надлежащей термической обработкой, а в некоторых случаях из фосфористой или бериллиевой бронзы. Соединение мембран производится шовной роликовой сваркой. Для различных предельных перепадов давления применяются мембранные блоки различной жесткости. Для малых перепадов давления применяются мембранные блоки, состоящие не из двух, а из четырех коробок.

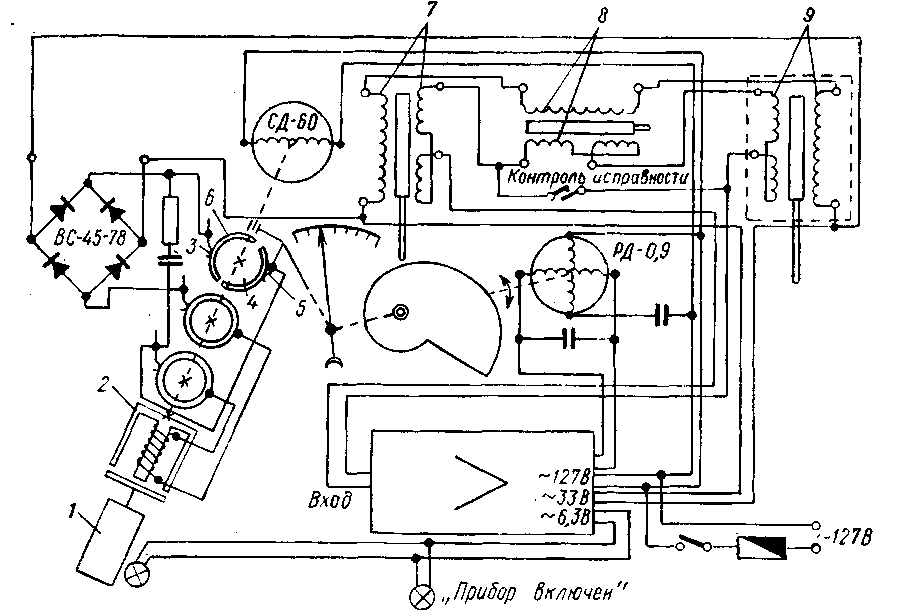

Индукционная катушка дифманометра совместно с катушкой вторичного прибора включаются в индукционную дифференциально-трансформаторную схему, показанную на рис.2. Имеются три катушки: преобразователя дифманометра 9, вторичного прибора 7 и регулировки нуля 8. Первичные обмотки всех трех катушек включены последовательно и питаются переменным током напряжением 33 В. Вторичные обмотки катушек состоят из двух секций с одинаковым числом витков, включенных навстречу друг другу. Когда или сердечник (плунжеры) катушек занимают среднее положение, то э. д. с. на выходе вторичной обмотки в каждой катушке будет равна нулю.

Рис. 2. Схема дифференциально-трансформаторной передачи показаний

При смещении плунжера преобразователя из среднего положения на выходе его вторичной обмотки возникает э. д. с., фаза и величина которой будут зависеть от направления и величины смещения плунжера. Тогда на входе усилителя, в который подается разность э. д. с., возникающих на выходе вторичных обмоток преобразователя и вторичного прибора, возникнет сигнал. Реверсивный двигатель РД-09 станет вращаться и перемещать стрелку или перо вторичного прибора и одновременно сердечник его катушки до тех пор, пока сигнал разбаланса на входе усилителя не станет равным нулю. Кроме того, реверсивный двигатель перемещает один 5 из двух токосъемных контактов 3 и 5, прилегающих к двум токоведущим полукольцам 4 и 6, которые вместе с электромагнитной муфтой непрерывно вращаются от синхронного двигателя СД-60. Когда одно из вращающихся полуколец соединит цепь прилегающих контактов и при этом замкнет цепь электромуфты 2, то якорь последней притягивается, и счетный механизм 1 начинает вращаться.

С увеличением расхода токосъемные контакты все ближе располагаются друг к другу и время замыкания электромуфты, а следовательно, и счетного механизма возрастает. Показания последнего будут прямо пропорциональны количеству прошедшей измеряемой среды.

Технические характеристики дифманометров типа ДМ приведены в таблице 1:

Таблица 1

|

Модель |

Верхние пределы измерения разности давления |

Допустимое рабочее избыточное давление в кгс/см2 |

Габаритные размеры в мм |

|

3564 |

160; 250; 400; 630; 1000; 1600; 2500 кгс/м2;

0,4; 0,63; 1; 1,6; 2,5; 4; 6,3 кгс/см2 |

63 |

200×575×200 |

|

3565 |

250 |

||

|

3537 3537ф |

250 |

218×510×200 |

|

|

3577 |

0,4; 0,63; 1; 1,6; 2,5; 4; 6,3 кгс/см2 |

630 |

200×575×200 |

|

Примечание. Дифманометры с перепадом 250 кгс/м2 предназначены только для измерений разности давлений газов. |

|||

Основная погрешность показаний дифманометра при температуре окружающего воздуха 20±5°С не более ±2% максимального значения шкалы.

Основные расчётные формулы при измерении расхода с помощью мембранных дифманометров, входящих в состав расходомеров с сужающими устройствами:

![]() -

массовый расход (кг/с);

-

массовый расход (кг/с);

![]() -

объёмный расход (м3/с),

-

объёмный расход (м3/с),

где p1-p2 – перепад давления, создаваемый сужающим устройством,

ρ - плотность сухого газа или сухой части влажного газа

α – коэффициент расхода сужающего устройства,

ε – коэффициент (ε≤1), учитывающий изменение плотности транспортируемой среды (α и ε зависят от вида сужающего устройства и условий течения среды в трубопроводе (шероховатость стенок трубы, состояние кромок сужающего устройства, расход жидкости и т.д.)),

F0 =πd2/4 - площадь отверстия сужающего устройства (d - диаметр отверстия сужающего устройства при рабочей температуре t1 в трубопроводе, d=d20[1-αt(t1-20)], αt – средний коэффициент линейного теплового расширения материала сужающего устройства).

При измерении объёмного расхода газа результаты измерения целесообразно приводить к нормальным условиям (tн=20 °С, pн=760 мм рт. ст.). Если обозначить объемный расход, приведенный к нормальным условиям, через QVН , м3/с, а плотность сухого газа при нормальных условиях через ρн, тогда

QVН=Q![]() ,

,

где K – коэффициент сжимаемости газа.

- при измерении расхода сухого газа

![]() ,

,

где ∆рн—предельный номинальный перепад давления дифманометра, соответствующий верхнему предельному значению выходного сигнала дифманометра при подаче сжатого воздуха в «плюсовую» камеру прибора, когда «минусовая» камера сообщается с атмосферой и температура прибора 20°С, кгс/см2;

р — абсолютное давление среды перед сужающим устройством в условиях измерения (кгс/см2);

Kt — коэффициент, учитывающий тепловое расширение материала сужающего устройства Kt = 1 + βt(t—20);

d20 — диаметр отверстия сужающего устройства в нормальных условиях (при 20 °С), мм;

Т — температура контролируемой среды перед сужающим устройством, К;

ρн — плотность сухого газа при нормальных условиях, кг/м3;

К — коэффициент сжимаемости газа;

βt — средний коэффициент линейного теплового расширения материала сужающего устройства, °С-1.

-при измерении расхода сухой части влажных газов

![]() или

или

![]() ,

,

где

Кφ

— коэффициент коррекции расхода на

влажность газа

![]() ,

,

ρВГ — плотность влажного газа при нормальных условиях,

ρН — плотность сухой части влажного газа при нормальных условиях, кг/м3;

РВП..max—наибольшее возможное давление водяного пара во влажном газе при температуре t, кгс/см2.

Расход влажного газа пересчитывается в расход сухой части при нормальных условиях по зависимости

![]() ,

,

где QBГ — объемный расход влажного газа при рабочих условиях, м3/ч.

Для получения зависимости расхода сухой части газа (QСГ) в рабочих условиях от расхода влажного газа в тех же условиях используют формулу

![]() .

.

-при измерении расхода жидкостей

![]() .

.

Дифманометр в первом приближении может замещаться А-звеном (устойчивое апериодическое или инерционное звено) с постоянной времени Тап не более 0,5 сек. и коэффициентом усиления kап не менее 7мВ на 1% от номинального значения перепада.

Дифференциальное уравнение имеет вид:

![]()

Передаточная функция:

![]()