- •4.1. Имитация, как инструмент исследования сложных систем.

- •4.2.2.1. Классификация методов генерирования и имитации входных воздействий.

- •4.2.2.2. Источники первичной случайности.

- •Эта запись означает, что

- •Числа с логарифмически нормальным распределением генерируются преобразованием

- •Используя формулу скользящего суммирования

- •Эта реализация порождает векторный случайный процесс

- •Когда в момент t'2в агрегат поступает входной сигналx'2, то состояние агрегата принимает значение

- •4.2.3.3. Индивидуальное моделирование

- •4.2.4. Планирование эксперимента.

- •4.2.4.1.Полный факторный эксперимент.

- •Дробный факторный эксперимент.

- •Проведение и обработка результатов экспериментов.

- •4.2.5. Обработка результатов.

- •4.2.5.2. Двух- и многофакторный анализ.

И митационное

моделирование

митационное

моделирование

4.1. Имитация, как инструмент исследования сложных систем.

Развитие вычислительной техники привело к возникновению чисто машинных методов решения задач исследования реальных объектов. Одним из таких методов является моделирование процессов на персональных компьютерах. При моделировании в компьютере вырабатывается информация, описывающая элементарные явления исследуемых процессов с учетом их связей и взаимовлияний. Получаемая таким образом информация о состоянии процесса используется для определения тех характеристик процессов, которые требуется получить в результате моделирования. С точки зрения перерабатываемой в компьютерах информации моделирование является имитацией элементарных явлений, составляющих исследуемый процесс, с сохранением структуры взаимодействия между ними.

Здесь прослеживается прямая аналогия между исследованием реальных процессов с помощью имитационного моделирования и экспериментальным их исследованием в натуре. При таком моделировании нет необходимости создавать для каждого процесса экспериментальные установки; этот метод обеспечивает простоту, оперативность и небольшую стоимость исследования. Имитация – прекрасный способ обучения.

Благодаря отмеченным особенностям метод имитации имеет широкую сферу применения. В настоящее время известны имитационные модели многих производственных процессов и модели систем автоматизированного и автоматического управления.

При построении имитационных моделей и проведении экспериментов с ними особое значение имеет соответствие имитируемых процессов их физической сущности и эффективность хранения статистической информации [31]. От того, каким образом накапливается и хранится статистическая информация, существенно зависит машинное время, затрачиваемое на экспериментирование.

Обратимся теперь к основным методологическим вопросам построения и использования моделей, в некоторой мере повторив уже изложенный выше материал.

Моделирование применяется в основном для решения двух групп задач: исследования и обучения. К первой относятся вопросы использования моделей для изучения физических законов, подготовки и рассмотрения действия новых разработок.

Задачи исследования, решаемые с помощью моделирования, можно разделить на четыре вида [13]:

- прямые задачи анализа, при решении которых исследуемая система задается параметрами своих элементов и параметрами исходного режима, структурой или уравнениями и требуется определить реакцию системы на действующие силы;

- обратные задачи анализа, которые по известной реакции системы требуют найти возмущения, заставившие рассматриваемую систему прийти к данному состоянию и данной реакции;

- задачи синтеза, требующие нахождения таких параметров, при которых процессы в системе будут иметь желательный по каким-либо соображениям характер;

- индуктивные задачи, решение которых имеет целью проверку гипотез, уточнение уравнений, описывающих процессы, происходящие в системе, выяснение свойств этих элементов, отладка программ (алгоритмов) для расчетов на компьютере.

Необходимость исследования системы, как совокупности множества элементов, позволяет разделить процесс моделирования на две части:

- составление математических или физических моделей элементов;

- разработка схемы связей или схемы сопряжения элементов.

Необходимость схемы сопряжения очевидна, так как только такая схема позволяет конструировать сложную систему и все возможные (на взгляд исследователя) ситуации. Такая модель позволяет передавать входные воздействия или реакции элементов от одной модели элемента к другой вне зависимости от класса и структуры математических моделей элементов. Если представить математические модели отдельных элементов в виде реализованных на доступном вычислительной машине языке программных модулей, то схеме сопряжения (в тех же терминах) будет соответствовать некоторый управляющий модуль, в набор функций которого входит ввод данных, передача информации от одних программных модулей другим (причем, иногда, в зависимости от смысла этой информации, могут подключаться различные модули), представление результатов экспериментов в удобной для исследователя форме.

Очевидно, что, воспроизводя на такой модели различные общесистемные ситуации, мы как бы воспроизводим, подражаем, имитируем процессы, имеющие место в системе, на моделях элементов при определенных условиях, налагаемых на связи между ними. Исследования такого рода, то есть исследования свойств всей системы на основе моделей ее элементов, и называют имитационным моделированием.

Можно привести примеры использования имитации как единственно возможного способа исследования из различных областей, в которых происходит теоретическая проработка того или иного процесса, затем эта теоретическая проработка подвергается проверке с использованием как реально существующих, так и предполагаемых данных и потом - эксплуатации. Для некоторых объектов (в частности, автоматизированных систем управления), у которых велика стоимость и продолжительность разработки, а также большое значение имеет то, насколько верно выбраны элементы таких объектов, несомненно огромное значение имеет возможность исследования количественных, качественных и структурных свойств на стадии проектирования.

Основное назначение имитационного моделирования проектируемой системы состоит в воспроизведении и исследовании общесистемных ситуаций, иными словами - в изучении поведения объекта под воздействием управляющих команд или различного рода возмущений. Если мы знаем, как поведет себя объект управления под воздействием той или иной команды, какова будет его реакция на то или иное решение системы управления, то практически уже будем знать, как нужно управлять этим объектом и какова будет эффективность знания о структуре и свойствах элементов системы. Получение этих знаний таким способом, а не на натурных испытаниях, дает возможность значительно упростить, удешевить и ускорить разработку и внедрение системы жизнеобеспечения человека, так и автоматизированной системы управления ею.

Использование имитационного моделирования при проектировании систем является приложением к традиционным сферам практического использования этого способа моделирования.

Вторым направлением является использование имитации в функционирующих автоматизированных системах обработки информации и управления как составной части математического обеспечения. Целью этих систем управления является подготовка информации, необходимой для принятия тех или иных решений, формирование вариантов таких решений и, в некоторых случаях, реализация этих решений. Учитывая вероятностный характер процессов в автоматизированных системах обработки информации и управления, несовершенство имеющихся методов подготовки решений, а во многих случаях и недостаточное качество исходных данных, представляется весьма целесообразным предварительная проверка сформированных вариантов решений (иными словами, предварительная оценка показателей эффективности автоматизированных систем и поведения объектов управления под воздействием управляющих команд, вытекающих из принятых решений). Здесь, очевидно, могут быть использованы те же имитационные модели, что и на стадии проектирования, но имеющие большую адекватность, чем в процессе разработки системы управления, так как имитационная модель в этом случае будет по возможности максимально адекватна функционирующей системе управления.

Использование имитации в функционирующих автоматизированных системах обработки информации и управления позволяет предвидеть будущее состояние предприятия, оценить его с помощью различных показателей и выбрать такое управляющее воздействие, которое привело бы к улучшению показателей функционирования объекта управления и системы управления им. При моделировании общесистемных ситуаций важно знать входные и выходные сигналы, временные и надежностные характеристики составляющих исследуемой системы; для имитации внутренняя структура и функционирование составляющих не имеет значения. Создание же математических (или физических) моделей этих составляющих требует, очевидно, как можно более полного знания о них.

Успех любого исследования во многом определяется правильностью выбора методики его проведения. Для подавляющего большинства исследуемых систем методика построения имитационной модели сводится к следующим двум группам этапов:

1) методология имитации - постановка задачи, подготовка данных, построение модели, оценка адекватности.

2) организация имитационного эксперимента - планирование эксперимента, экспериментирование, обработка результатов, документирование.

4.2. Методология построения имитационных моделей и организация имитационных экспериментов.

Успех любого исследования во многом определяется правильностью выдвигаемых предположений, что исследуемая проблема может быть решена наилучшим образом с помощью имитационного моделирования. Несомненно, если задача может быть сведена к простой модели и решена аналитически, нет никакой необходимости в имитации. Решение об использовании того или иного метода или способа моделирования не должно рассматриваться как окончательное. По мере накопления информации и углубления понимания вопрос о правомерности применения имитации следует подвергать переоценке.

Для того, чтобы найти приемлемое или оптимальное решение задачи, необходимо сначала знать, в чем она состоит, то есть необходимо поставить задачу. Следует отметить, что постановка задачи есть непрерывный процесс, пронизывающий весь ход исследования.

Постановка задачи состоит в определении возможных стратегий и задании этим набора управляемых параметров; определении характеристик внешней среды, задавая набор внешних возмущений; определении набора элементов и их взаимосвязей в исследуемой системе и задании структуры системы; определении критерия выбора стратегии, задав тем самым цели и определяя их относительную значимость.

4.2.1. Подготовка данных.

4.2.1.1. Составление описания модели.

Постановка задачи и выбор класса модели (см. рис. 2.1) представляют именно те начальные этапы моделирования, которые базируются на изложенной в первой главе методологии системных исследований. В соответствии с этой методологией до решения задачи синтеза составляется описание объекта. Описание объекта представляет собой полное собрание информации об исследуемой системе, представленное в текстовой, табличной и графической форме. Каких-либо методик составления подобных описаний, по всей видимости, и нет необходимости иметь. Здесь достаточно руководствоваться методологией системных исследований, изложенной выше, и тщательно и аккуратно документировать свои действия. Важным здесь является другой момент – необходимо использовать тщательно выверенную методику сбора, накопления и обработки данных, описывающих процессы, имеющие место в объекте, и представленных в числовой форме. Напомним, что в первой главе приведены требования, которым должны удовлетворять числовые характеристики.

Операции сбора информации и предварительной обработки состоят в организации получения данных на исследуемом объекте посредством тривиального наблюдения и фиксации его результатов в таблицах, графиках и на компьютерных носителях информации. В настоящее время эти операции выполняются с применением современных средств измерения процессов, их фиксации, как с использованием вычислительной техники, так и с помощью других технических средств [13]. Отметим, что в настоящее время подавляющее большинство технических средств, предназначенных для сбора данных обеспечивают их непосредственный ввод в персональный компьютер.

Важными вопросами при подготовке данных являются вопросы хранения информации. Если речь идет о традиционном подходе к обработке данных на персональном компьютере и эксплуатации баз данных и знаний и систем управления ими, то этим вопросам посвящено достаточно много как научной, так и учебной литературы. Эти вопросы постоянно обсуждаются в специальных периодических изданиях. И все это справедливо и крайне важно, если речь идет о информации детерминированного характера. Будущий же инженер-системотехник будет иметь дело со сложными системами, имеющими стохастическую природу. Любая система, в которой присутствует человек как элемент, носит вероятностный характер. Возможность агрегировать статистические данные в форме оценок вероятностных характеристик (гистограмм, оценок числовых характеристик и т.п.) обусловливает возможность компактного хранения.

Приведем пример. Известно, что оценка математического ожидания находится по формуле

![]()

где xj - значения выборки,

n - объем выборки.

Множители

![]() и

и![]() носят

названиедостаточных

статистик.

Для нахождения оценки математического

ожидания нет необходимости хранить

сами значения выборки, а только их сумму

и их количество.

носят

названиедостаточных

статистик.

Для нахождения оценки математического

ожидания нет необходимости хранить

сами значения выборки, а только их сумму

и их количество.

Этот факт и может быть положен в основу особенно структуры хранения статистической информации [31].

Для эффективного использования статистической информации при моделировании сложных систем важно правильно оценить вероятностные свойств. Это определит эффективность и достоверность получаемых результатов.

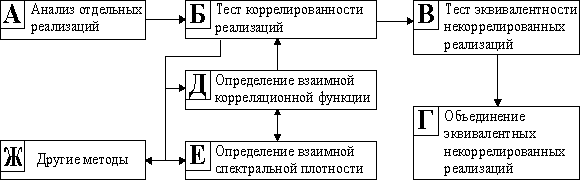

Вероятностные свойства могут быть разделены на две группы. К первой группе отнесем такие характеристики, которые определяют физические и временные свойства наблюдаемых процессов – стационарность и периодичность. К ним же можно условно отнести и свойство нормальности. Условность связана с тем, что соответствие выборочного распределения гауссовскому определяет не какие-то специальные свойства, такие как стационарность и периодичность, а связана лишь с полнотой исследования как такового нормального закона распределения вероятностей. Вторую группу свойств составляют традиционные и изучаемые в курсе «Теория вероятностей и математическая статистика» (или ему подобным) характеристики – функция и плотность распределения вероятностей, числовые характеристики и так далее.

Различают стационарность в широком и узком смысле. Второй вид стационарности имеет скорее теоретическое, чем практическое значение. Стационарностью в узком смысле называют случайный процесс x(t), у которого все конечномерные законы распределения вероятностей значений x(t), x(t+1), … совпадают с соответствующими конечномерными законами распределения вероятностей значений x(t+), x(t++1), …. Это означает совпадение всех соответствующих одно-, двух-, трех- и так далее мерных плотностей и функций распределения, начальных, центральных и иных моментов всех возможных (а их бесконечное количество) порядков как отдельных значений x(t), x(t+1), …, так и групп значений (смешанные моменты). Ясно, что такие ограничения на практике просто не выполнимы. Но с точки зрения теории случайных процессов, доказательства лемм, теорем и иных утверждений понятие стационарного в узком смысле процесса крайне важно.

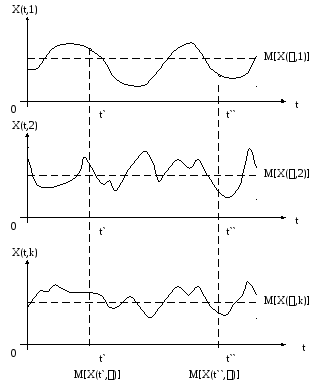

Стационарным

в широком смысле называют такой случайный

процесс, у которого при изменении начала

координат параметра t

не изменяются начальные моменты первого

и второго порядка [14,15,17,41]. То есть

постоянными должны быть математическое

ожидание и дисперсия. Примеры реальных

физических процессов стационарных в

широком смысле могут быть приведены и

известны в литературе. Частным видом

стационарных случайных процессов

являются эргодические процессы, у

которых статистические свойства не

изменяются в зависимости от того, найдены

она по одной реализации (усреднением

по времени) или определены по множеству

реализаций (усреднением по ансамблю

реализаций) – рис. 4.1. В математическом

отношении это весьма полезное свойство,

а для практических целей оно является

очень полезным потому, что обеспечивает

существенное уменьшение количества

необходимых для статистической

обработки и, следовательно, для

моделирования, наблюдений, так как, если

случайный процесс является эргодическим,

то для оценки его вероя тностных

свойств достаточно получить только

одну реализацию.

тностных

свойств достаточно получить только

одну реализацию.

M[X(,1)]=M[X(,2)]=

… =

M[X(,k)]

= … =

=

M[X(t`,)]=

… M[X(t``,)]

= …

Рис. 4.1. Эргодический

случайный процесс.

вся реализация разбивается на N равных отрезков, причем предполагается, что в различных отрезках наблюдения независимы;

находятся первый и второй начальные моменты для каждого отрезка и эти оценки располагаются по возрастанию номеров отрезков;

последовательность начальных моментов проверяется на наличие изменений во времени с помощью статистических критериев равенства начальных моментов [20,37] или посредством проверки статистических гипотез о случайности выборки [20].

Рассмотрим тест стационарности на примере (рис. 4.2) реализации случайного процесса x(t), поставив целью доказательство стационарности оценки первого начального момента – оценки математического ожидания.

Разделим интервал наблюдений (0,T] на 8 подынтервалов j, j=1,2,…,8. Оценим среднее (первый начальный момент) Mj на каждом подынтервале (рис. 4.2.а). Построим график зависимости оценки математического ожидания от номера подынтервала (рис. 4.2.б).

X(t)

M8

M4

M1

t

T

8

7

6

5

4

2

3

1

0

а

8

7

6

5

4

2

3

1

M=j

0

X(t)

t

M8

M4

M1

б

Рис. 4.2. Тест

стационарности.

Тест стационарности аналогично можно применять и для проверки постоянства других вероятностных характеристик, например, дисперсии.

При реализации данного теста, как и в некоторых других случаях (например, при выборе величины класса гистограммы в математической статистике или при переводе процесса из непрерывной формы в дискретную), возникает проблема выбора величины подынтервала j. Рассмотрим эту проблему в более широкой постановке.

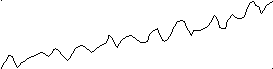

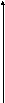

Пусть зафиксированы наблюдения в непрерывной форме (рис. 4.3). Для перевода в дискретную форму необходимо перевести в дискретный вид значения на оси абсцисс (операция дискретизации) и на оси ординат (операция квантования). Величины шагов дискретизации Δj(t) и квантования Δj(Х) должны выбираться, исходя из прямопротивоположных условий. С одной стороны, эти шаги должны быть достаточно малыми с тем, чтобы не утерять важных высокочастотных явлений. С другой стороны, они должны быть достаточно большими для того, чтобы уменьшить объемы обрабатываемых данных.

В завершение отметим, что в операции квантования имеет место и еще одна задача – к какому уровню квантования xj (рис. 4.3) следует отнести значение процесса X(t) в точке дискретизации. Простейший способ – действовать по правилам округления, но в данном случае не учитывается динамика процесса. И здесь мы можем обратиться к прогнозированию значений процесса (см. задачу оценки в главе 3).

Рис. 4.3. Дискретизация

и квантование.

бнаружение

в процессе периодических составляющих

также позволяет избежать ошибок при

анализе данных и интерпретации результатов

этого анализа. Кроме того, знание

характера и свойств периодических

составляющих обеспечивает большую

простоту в изучении процесса, и, в

конечном счете, способствует повышению

эффективности моделирования.

бнаружение

в процессе периодических составляющих

также позволяет избежать ошибок при

анализе данных и интерпретации результатов

этого анализа. Кроме того, знание

характера и свойств периодических

составляющих обеспечивает большую

простоту в изучении процесса, и, в

конечном счете, способствует повышению

эффективности моделирования.

Для проверки на наличие периодических составляющих используется корреляционная функция и спектральная плотность [7,8,14,15,17,20,37,39, 41]. Наличие периодических составляющих в случайном процессе проявляется в виде ярко выраженных острых пиков в его спектральной плотности. Тем не менее, эти всплески ошибочно могут быть приняты за частотные свойства узкополосного случайного шума [37]. Желательно поэтому определить периодические составляющие для того, чтобы не путать их с узкополосным случайным шумом, у которого спектральная плотность конечна. Если периодичность имеет большие амплитуды, то их наличие в процессе очевидно. Установление малоамплитудных составляющих производится наиболее эффективно с помощью методов, тесно связанных с методами анализа чисто случайных процессов. Вообще говоря, не существует методов анализа, позволяющих с полной уверенностью доказать наличие периодических составляющих. Поэтому проверки на периодичность осуществляются параллельно с визуальным анализом реализаций и анализом физических представлений о природе процесса. Впрочем, это отнюдь не означает, что для количественной оценки наличия периодических составляющих не могут применяться статистические критерии, например, критерий проверки гипотез о равенстве коэффициентов корреляции [20].

Особое значение нормальных (гауссовских) случайных процессов, обусловленное их широким распространением на практике и наличием обширных теоретических и прикладных исследований, позволяет существенно упростить как аналитическое, так и аппаратурное изучение свойств случайного процесса. Поэтому одним из основных свойств процессов и является его нормальность.

Наиболее простым способом проверки на гауссовость реализации случайного стационарного процесса является определение оценки плотности распределения и сравнение ее с теоретической нормальной плотностью. При достаточно большой длине реализации и малых ошибках измерений несоответствие теоретической и опытной кривых будет очевидным. Тем не менее всегда желательно использовать статистические критерии для оценки соответствия плотностей, наиболее популярным из которых является критерий согласия Х2-квадрат [20,39].

В том случае, если статистическая проверка на нормальность реализации стационарного случайного процесса дает отрицательный результат, это не означает, что продолжать исследования нет возможности. Просто следует, используя различную справочную литературу (например, [44] или приложение 1) или, исходя из физического смысла случайного процесса, подобрать иной, отличный от гауссовского, закон распределения вероятностей и проверить соответствующую гипотезу о соответствии этого теоретического распределения опытным данным.

Таким образом, к числу основных свойств случайных процессов относятся стационарность, периодичность и нормальность.

Для оценивания этих свойств используются различные статистические характеристики и критерии проверки гипотез о соответствии этих характеристик теоретическим значениям или просто гипотезы о равенстве их.

Если в распоряжении исследователя имеется несколько реализаций одного случайного процесса или несколько реализаций различных случайных процессов, то возникает необходимость изучения их взаимных вероятностно-статистических свойств. В [7,8,14,15,17,20,37,39,41] приведены, помимо определений совместных вероятностных характеристик, различные методы их оценивания и проверки гипотез. Получение и использование взаимных (совместных) вероятностных характеристик позволяет более точно описывать и исследовать свойства объекта. Кроме того, в некоторых случаях достигается сокращение объемов обрабатываемой информации за счет объединения эквивалентных по свойствам реализаций.

4.2.1.2. Методика анализа временных рядов.

Будем считать, что исследователь решил все вопросы, связанные со сбором, регистрацией и предварительной обработкой данных, и в его распоряжении имеются зафиксированные в дискретной, цифровой форме наблюдения. Рассмотрим методику проведения последней операции - анализа данных.

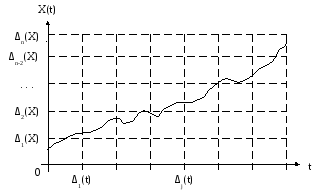

Целью операции анализа данных является получение стационарной составляющей реализации случайного процесса с выделением из отдельной реализации всех нестационарностей и периодичностей, с фиксацией порядка выделения и описаний нестационарностей и периодичностей, нахождение оценок и подбор теоретического закона распределения вероятностей, наиболее точно в статистическом смысле описывающего распределение реализации. Исследование начинается с анализа отдельных реализаций (рис. 4.4).

Визуальный просмотр реализаций призван выяснить, имеют ли место в реализации нестационарность и периодичность. Если просмотр показал, что процесс содержит подобные изменения, то необходимо провести их анализ. При этом конечной целью является выделение временных изменений из реализаций. С этой целью, исходя из физической сути процесса, подбираются аппроксимирующие функции для нестационарности или периодичности, находятся параметры этих функций (для этого может использоваться, например, аппарат регрессионного анализа [20,39]) и затем, с помощью какой-либо арифметической операции, зависящей от характера изменений, удаляют нестационарность и периодичность. Здесь могут использоваться также специальные методы, привлеченные из других дисциплин исследования объектов.

Рис. 4.4. Анализ отдельной реализации.

После обнаружения временных изменений, оставшаяся реализация передается вновь на начало схемы, и так повторяется до тех пор, пока при визуальном просмотре не будет принято решение о том, что реализация может принадлежать стационарному процессу. Если это решение принято, то далее применяют точные количественные методы для оценивания основных свойств. При этом вычисляют оценки статистических характеристик - математического ожидания, дисперсии, автокорреляционной функции и других. Находится также гистограмма частот.

Все эти оценки используются для проведения тестов стационарности, периодичности и нормальности. Причем, если хотя бы один из первых двух тестов даст отрицательный результат (реализация содержит нестационарность и/или периодичность), то необходимо перейти к анализу соответствующих тенденций в процессе и затем, после выделения этих изменений - к началу схемы.

В случае, если реализация не может быть отнесена к нормальным, необходимо, как уже говорилось выше, выдвигать гипотезы о других теоретических распределениях и проверять их до тех пор, пока не будет получено достаточно точное решение. При этом точность определяется уровнем значимости в критерии Х2-квадрат [20].

На этом этапе анализ отдельной реализации заканчивается и его следует применять ко всем имеющимся реализациям. (Заметим, что многие из операций этого этапа могут быть реализованы на компьютере, для чего имеются специальные программы).

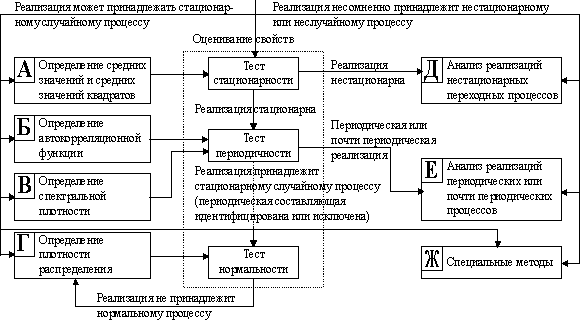

С ледующим

этапом исследования реализации является

анализ совокупности реализаций (рис.

4.5).

ледующим

этапом исследования реализации является

анализ совокупности реализаций (рис.

4.5).

Рис. 4.5. Анализ совокупности реализаций.

Этот анализ начинается с проведения теста коррелированности реализаций. Суть его состоит в том, чтобы по оценкам взаимных корреляционных функций (или взаимных спектральных плотностей) с помощью статистических критериев о значимости коэффициентов корреляции [20], решить в количественной форме с указанием точности, являются ли реализации статистически связанными.

Если реализации коррелированы, то этап анализа совокупности реализаций на этом заканчивается. В противном случае необходимо попытаться установить их эквивалентность. Для этого реализуется тест эквивалентности. Основной его смысл состоит в выявлении эквивалентных по вероятностным свойствам реализаций случайного процесса. При проведении этого теста используются статистические критерии об эквивалентности реализаций (выборок) [20]. В случае обнаружения таких реализаций и в случае, если для моделирования безразлично, какие из процессов, порождающих эти реализации, необходимо использовать, эквивалентные реализации объединяются. При этом основным критерием объединения является представительность реализации в смысле полноты описываемых свойств процесса и длины реализации.

Таким образом, после проведения статистического анализа исследователь располагает сведениями, достаточными для выбора метода воспроизведения того или иного процесса. Естественно, что вопрос о том, воспроизводить ли реализацию каким-либо методом генерирования или использовать реальные ряды наблюдений (если их достаточное количество), решается исходя из целей моделирования и наличия достаточных объемов данных. Если принимается решение об использовании реальных данных, то вопроса о выборе метода генерирования не возникает. Но это, как правило, весьма и весьма редкий случай. Имитация, как статистический метод, требует многократных повторений численных экспериментов (для усреднения результатов) и, естественно, что необходимо использовать различные, но эквивалентные по вероятностным свойствам, реализации случайных процессов. А это возможно только с помощью методов генерирования.

4.2.2. Методы воспроизведения входных воздействий.

Исследование объектов и систем управления ими с помощью имитационного моделирования и стремление достичь определенного уровня адекватности модели реальному объекту заставляют непрерывно совершенствовать и развивать методы и устройства моделирования случайных процессов с разнообразными вероятностными свойствами. При этом исследователь может обладать либо общими представлениями о свойствах моделируемого процесса, которые получены в результате анализа реализаций и которые требуется воспроизвести, либо имеет реализации процессов, которые необходимо увеличить в объеме с сохранением вероятностно-статистических свойств исходных реализаций. В первом случае речь идет о генерировании случайных процессов, во втором - об их имитации.

Имитация случайных процессов, кроме применения в моделировании, позволяет существенно сокращать объемы собираемых данных. В подавляющем числе случаев отбор наблюдений является трудоемким и дорогостоящим процессом. Отсюда очевидным является стремление снизить количество проб, получив при этом максимально возможные сведения об исследуемом случайном процессе.

Одним из возможных путей решения этой задачи является искусственное увеличение объема некоторой исходной, небольшой по объему реализации с тем, чтобы более ясно и четко выделить интересующие нас вероятностные свойства.

Практические задачи, использующие статистическую информацию и решаемые подобным образом, могут быть разделены на три класса:

реализующие только знания о законах распределения вероятностей;

использующие только сведения о динамических (корреляционных, спектральных и других) свойствах информации;

использующие данные одновременно о законах распределения вероятностей и динамических свойствах.

Задачи первого класса могут быть решены простым и известным путем [37]: исходная информация помещается в некоторый бункер (урну) и затем каждое из значений наугад вынимается и после фиксации вновь возвращается в урну. Это классический пример снятия каких-либо динамических связей. Причем при достаточно большом числе извлечений одномерный закон распределения получаемой реализации стремится к одномерному закону распределения исходной реализации.

С целью сохранения динамических свойств (нарушая при этом полностью или частично одномерный закон распределения вероятностей) может быть использована процедура, связанная с многократным повторением исходной реализации. При этом, если исходная реализация повторяется полностью, то имеет место сохранение одномерного закона распределения вероятностей. Динамические свойства в выходной реализации будут иметь ярко выраженный период, равный длине переносимого отрезка, то есть числу извлекаемых подряд без изменения порядка следования значений исходной реализации. Подобная процедура описана в работе [37].

С целью более полного использования вероятностно-статистических свойств случайных процессов по выборкам малой длины (третий класс задач) может быть применена одна из процедур генерирования случайных процессов с заданным законом распределения вероятностей и корреляционными свойствами. Для этого, пользуясь выше рассмотренными методами, получают максимально возможные сведения о вероятностных свойствах случайного процесса (отдельно - о законе распределения вероятностей и отдельно - о корреляционных свойствах). Затем, используя соответствующие процедуры генерирования, воспроизводят реализации с требуемыми динамическими и статическими свойствами.

Очевидно, что на имеющемся уровне знаний об исходном процессе исследователь вынужден считать исходную реализацию представительной. Статистические свойства полученной реализации обладают некоторой ошибкой в сравнении с исходными, но при малых длинах исходных реализаций мы получаем возможность использовать эти значения для различных работ.

Вместе с тем, использование методов генерирования, а не имитации случайных процессов, предпочтительнее, так как эти методы более технологичны в использовании из-за возможностей управления параметрами законов распределения вероятностей и корреляцией (чего нет в имитации).