- •1.Предмет теории моделирования.

- •2.Роль и место моделирования в исследовании систем.

- •3. Характеристика и поведение сложных систем(сс).

- •4.Общее понятие модели и моделирования.

- •5. Соотношения между моделью и объектом. Сущность процесса моделирования.

- •6.Классификация моделей.

- •7.Математические модели.

- •9. Математические схемы моделирования систем. Основные подходы к построению мм систем.

- •10. Непрерывно детерминированные модели (д - схемы).

- •11.Дискретно – детерминированные модели (f-схемы).

- •12. Непрерывно-стохастические модели (q - схемы).

- •13.Методы теории массового обслуживания.

- •14.Имитационное моделирование систем. Цели, условия применения, преимущества и сложности имитационного моделирования.

- •15.Процедура имитационного моделирования.

- •16. Имитация функционирования системы.

- •17. Обобщённые алгоритмы имитационного моделирования. Алгоритм моделирования по принципу особых состояний.

- •18. Обобщённые алгоритмы имитационного моделирования. Алгоритм моделирования по принципу t.

- •19. Методы определения характеристик моделируемых систем.

- •20. Измеряемые характеристики моделируемых систем.

- •Расчёт математического ожидания и дисперсии выходной характеристики.

- •Расчёт среднего по времени значения выходной характеристики.

- •Построение гистограммы для стационарной системы.

- •21. Моделирование случайных воздействий.

- •23. Требования к случайным числам.

- •24. Формирование случайных чисел с заданным законом распределения. Метод обратных функций.

- •25. Формирование случайных чисел с заданным законом распределения. Метод отсеивания (метод генерации Неймана).

- •26. Моделир-е дискретных распределений. Биномиальное распределение.

- •27. Моделирование дискретных распределений. Распределение Пуассона.

- •28. Моделирование случайных событий.

- •29. Потоки событий. Простейший (пуассоновский) поток.

- •30. Моделирование систем с использованием типовых математических схем. Реализация процессов с использованием q-схем (смо). Блочные иерархические модели процессов функционирования систем

- •Построение и реализация моделирующих алгоритмов q-схем

- •31. Смо. Показатели смо.

- •32. Классификация смо.

- •33. Характеристики входящего и выходящего потока смо.

- •34. Планирование машинных экспериментов с моделями систем. Основные понятия.

- •35. Методы планирования эксперимента на модели.

- •39. Моделирование параллельных процессов.

- •40. Имитационное моделирование компьютерных сетей.

- •41. Имитационное моделирование нейронных сетей.

- •42. Вероятностно-статистическое моделирование. Метод Монте-Карло.

23. Требования к случайным числам.

Случайность

Обычно при создании последовательности псевдослучайных чисел предполагается, что данная последовательность чисел должна быть случайной в некотором определенном статистическом смысле. Следующие два критерия используются для доказательства того, что последовательность чисел является случайной:

1)Однородное распределение: распределение чисел в последовательности должно быть однородным; это означает, что частота появления каждого числа должна быть приблизительно одинаковой.

2)Независимость: ни одно значение в последовательности не должно зависеть от других. Хотя существуют тесты, показывающие, что последовательность чисел соответствует некоторому распределению, такому как однородное распределение, теста для "доказательства" независимости нет. Тем не менее, можно подобрать набор тестов для доказательства того, что последовательность является зависимой. Общая стратегия предполагает применение набора таких тестов до тех пор, пока не будет уверенности, что независимость существует.

Непредсказуемость

В приложениях, таких как взаимная аутентификация и генерация ключа сессии, нет жесткого требования, чтобы последовательность чисел была статистически случайной, но члены последовательности должны быть непредсказуемы. При "правильной" случайной последовательности каждое число статистически не зависит от остальных чисел и, следовательно, непредсказуемо. Однако правильные случайные числа на практике используются достаточно редко, чаще последовательность чисел, которая должна быть случайной, создается некоторым алгоритмом. В данном случае необходимо, чтобы противник не мог предугадать следующие элементы последовательности, основываясь на знании предыдущих элементов и используемого алгоритма.

24. Формирование случайных чисел с заданным законом распределения. Метод обратных функций.

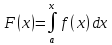

Пусть непрерывная

случайная величина

определена в интервале (а,b) и имеет

плотность распределения f(x)>0 при а<х<b

(случай а = -

определена в интервале (а,b) и имеет

плотность распределения f(x)>0 при а<х<b

(случай а = - , b =

, b = не исключается).

не исключается).

функция распределения:

Принцип работы

метода обратной функции сформулируем

в виде теоремы 6.1. Случайная величина

,

реализации х которой определяются из

выражения

,

реализации х которой определяются из

выражения

F (x)=z или x= (z), (6.14)

(z), (6.14)

где z - реализация

базовой случайной величины

,

имеет плотность распределения f(x).

,

имеет плотность распределения f(x).

Доказательство.

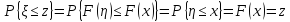

Напишем выражение для вероятности

попадания случайной величины

в отрезок [0, z]

в отрезок [0, z]

(6.15)

(6.15)

Первое равенство

выражения (6.15) написано из условия

(6.14) данной теоремы. Справедливость

второго равенства следует из свойства

монотонного возрастания функции

распределения от нуля до единицы. И,

наконец, последнее равенство предопределено

известным свойством равномерного

распределения, что вероятность попадания

случайной величины в некоторый интервал,

равна длине этого интервала, т.е. Р { < z} = z.

< z} = z.

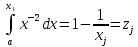

Для практического

применения метода обратной функции

необходимо разрешить относительно х

уравнение:

(6.16)

(6.16)

Пример 1. Случайная

величина

с функцией плотности f(x)=

с функцией плотности f(x)= определена на интервале [1,

определена на интервале [1,

).

Воспользовавшись соотношением (3.3),

можно получить

).

Воспользовавшись соотношением (3.3),

можно получить

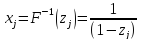

тогда

тогда

Алгоритм, реализующий метод обратной функции, состоит из следующих процедур:

Шаг 1. Положить у =1.

Шаг 2. Получить

реализацию z случайной величины

.

.

Шаг 3. Вычислить

реализацию х случайной величины

.

.

Шаг 4. Положить j=j+1

Шаг 5. Проверить

выполнение условия j>n,

где n

– требуемое число реализаций случайной

величины

.

При нарушении этого условия переход

на шаг 2.

.

При нарушении этого условия переход

на шаг 2.

Шаг 6. Вывод значений

{ }.

}.