- •Общие вопросы моделирования

- •Классический подход

- •Системный подход

- •Классификация видов моделирования по зависимости переменных пространственных координат и принцип построения

- •Классификация видов моделирования по зависимости параметров от переменной u и по приспособляемости модели

- •Математические схемы моделирования Основные подходы к построению математической модели системы

- •Общий закон функционирования системы в статических и динамических режимах. Экзогенные и эндогенные переменные

- •И уравнение выхода как функции состояния системы

- •Непрерывно детерминированные модели (d-схемы)

- •Примеры d-схемы: маятник и контур

- •Получение передаточной функции из дифференциального уравнения

- •Модель механической системы с линейным перемещением

- •Дискретно детерминированные системы (f-схемы)

- •F-схемы. Способы задания автоматов

- •Дискретно стохастические модели (р-схемы)

- •Непрерывно стохастические модели (q-схемы)

- •Сетевые модели (n-схемы)

- •19.Основные понятия срп

- •Основные особенности срп

- •20.Базовая функция объектов с распределенными параметрами

- •21. Уравнения гиперболического типа

- •22. Уравнение параболического типа

- •Уравнение теплопроводности (уравнение Фурье)

- •Уравнения эклектического типа

- •23. Общая характеристика условия однозначности Начальные условия

- •Граничные условия

- •24. Импульсные переходные функции и основные соотношения вход-выход

- •25. Функция Грина

- •26. Стандартные формы и стандартизирующие функции

- •27. Передаточная функция объектов с распределенными параметрами

- •28. Параллельное соединение распределения блоков

- •29. Последовательное соединение распределенных блоков

- •30. Задача нагрева тела в распределенных параметрах и ее общее решение

- •31. Задача нахождения стандартизирующей функции в случае нагрева пластины

- •32. Переходный х-блок с сосредоточенным внутренним управлением.

- •33. Переходный х-блок с сосредоточенным граничным управлением в условиях первой краевой задачи.

- •34. Типовые распределенные блоки

- •Переходный х-блок

- •36. Континуальная и интегральная передаточная функция

28. Параллельное соединение распределения блоков

Пусть нам известны

передаточные функции

![]() и

и![]() двух распределенных блоков ((27)и (28)),

выходные сигналы которых

двух распределенных блоков ((27)и (28)),

выходные сигналы которых![]() и

и![]() определены на пространственных областях

определены на пространственных областях![]() и

и![]() при параллельном соединении этих блоков

с общим входом

при параллельном соединении этих блоков

с общим входом![]() ,

их выходные сигналы складываются в

каждой точке

,

их выходные сигналы складываются в

каждой точке![]() - пространственной области

- пространственной области![]() ,

на которой определена соответствующая

сумма

,

на которой определена соответствующая

сумма![]() ,

рассматривающая в качестве выхода этого

соединения и следовательно:

,

рассматривающая в качестве выхода этого

соединения и следовательно:

![]()

Если

![]() ,

то и

,

то и![]() ,

откуда

,

откуда

![]()

(30)

(30)

где

![]() и

и![]()

![]()

![]()

То есть передаточная функция параллельного блока:

![]()

где

![]() (31)

(31)

Данный вывод распространяется на любое число параллельных блоков.

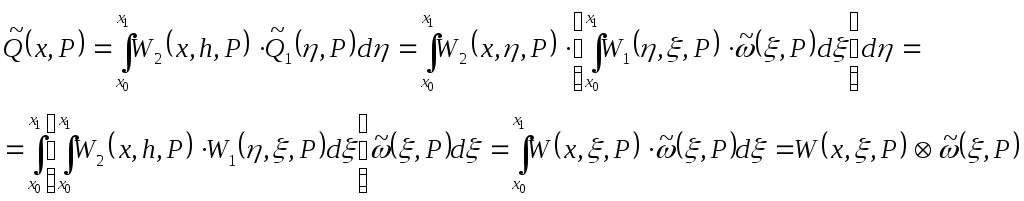

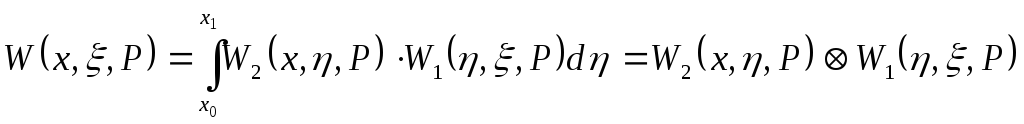

29. Последовательное соединение распределенных блоков

При последовательном

соединении двух блоков с передаточными

функциями

![]() и

и![]() в силу уравнения (27), получаем соотношение,

связывающего вход и выход каждого из

них.

в силу уравнения (27), получаем соотношение,

связывающего вход и выход каждого из

них.

![]() (32)

(32)

Здесь

![]() - выход второго блока выход всего

соединения,

- выход второго блока выход всего

соединения,![]() - выход сигнала первого блока, который

одновременно является входным сигналом

- выход сигнала первого блока, который

одновременно является входным сигналом![]() - второго блока.

- второго блока.

![]() - пространственная

переменная внешнего воздействия,

- пространственная

переменная внешнего воздействия,

![]() - пространственная

переменная второго блока.

- пространственная

переменная второго блока.

Последовательное

соединение имеет смысл при

![]() ,

что называется условием согласования.

,

что называется условием согласования.

Пространственную область определения выходного сигнала предыдущего блока и сигнала последовательного совпадают.

Таким образом, передаточная функция последовательного блока, это есть интеграл по последовательной координате.

(33)

(33)

![]()

Передаточная функция последовательного соединения определяется в форме пространственной композиции (33) передаточных функций отдельных блоков, связанных в порядке обратном по отношению к порядку их следования в схеме данного соединения.

Поэтому менять сомножители нельзя, так как интеграл может изменить свои значения.

![]()

Поэтому последовательное соединение называется некоммутативным.

Полученные выводы распространяются на любое число последовательных блоков.

30. Задача нагрева тела в распределенных параметрах и ее общее решение

Пример:

Рассмотрим процесс нагрева тела:

В простейшем случае

рассмотрим тело геометрически правильной

формы с одномерным распространением

тепла на отрезке от –R

до R

с симметрическими условиями на границах

![]() .

Пренебрегая температурной зависимости

мощности внутреннего тепло отделения,

рассмотрим неравномерное распределение

только по одной из пространственных

координат.

.

Пренебрегая температурной зависимости

мощности внутреннего тепло отделения,

рассмотрим неравномерное распределение

только по одной из пространственных

координат.

Уравнение при нагреве неподвижного тела сводится к следующему уравнению теплопроводности:

![]() .

.

С начальными

условиями

![]() ,

,![]() .

.

И граничными условиями второго рода:

![]() ,

,

![]() ,

,

![]() ,

,

![]() ,

,

![]() - коэффициент

температуры проводности.

- коэффициент

температуры проводности.

![]() - коэффициент формы

тела,

- коэффициент формы

тела,

![]() - для бесконечной

пластины толщенной

- для бесконечной

пластины толщенной

![]() ,

,

![]() - бесконечный

цилиндр радиусом

- бесконечный

цилиндр радиусом

![]() ,

,

![]() - шар, радиусом

- шар, радиусом

![]() ,

,

![]() - удельная

теплоемкость,

- удельная

теплоемкость,

![]() - коэффициент

теплообмена,

- коэффициент

теплообмена,

![]() - коэффициент

теплопроводности.

- коэффициент

теплопроводности.

В качестве выхода

объекта выступает нестационарное

температурное поле

![]() ,

а в роли внешних воздействий – удельная

мощность внутреннего тепловидения

,

а в роли внешних воздействий – удельная

мощность внутреннего тепловидения![]() ,

плотность теплового потока

,

плотность теплового потока![]() на поверхности

на поверхности![]() и начальные распределения температур

и начальные распределения температур![]() .

.

Каждый из этих воздействий может рассматриваться в качестве управления внутреннего или граничного неуправляемого внешнего фактора (возмущения).

Общее решение в соответствии с (21) на указанные входные воздействия при заданном температурном состоянии.

![]() .

.

Здесь функция

Грина во втором двойном интеграле

характеризует распределение температуры,

возбуждаемый точечным источником тепла

вида

![]() -функции

сосредоточенной в момент времени

-функции

сосредоточенной в момент времени![]() в точке

в точке![]() .

.

Частными случаями функции Грина являются:

1. Функция Грина

![]() характеризует распределение температуры

возбуждаемая точечным источником тепла

вида

характеризует распределение температуры

возбуждаемая точечным источником тепла

вида![]() -функции,

сосредоточенной в точке

-функции,

сосредоточенной в точке![]() в начальный момент времени

в начальный момент времени![]() .

.

2. Функция Грина

![]() при

при![]() .

.

Импульсная

передаточная функция (функция Грина)

![]() Является решением задачи,

Является решением задачи,

![]() ,

,

![]() ,

,

![]() ,

,

![]() ,

,

при нулевых начальных и однородных граничных условиях.

Здесь используется разложение в бесконечный ряд Фурье по тригонометрической системе функции с зависящим от времени коэффициентами в виде экспоненты с отрицательными показателями степени быстровозрастающими по абсолютной величине.

.

.