- •1. Назначение модели. Роль моделирования в процессе познания.

- •Назначение и функции модели

- •2. Понятие моделирования. Основные принципы моделирования.

- •3. Цели и задачи компьютерного моделирования.

- •4. Основные этапы компьютерного моделирования.

- •5. Понятие модели и их классификация.

- •6. Адекватность модели объекту.

- •Проверка адекватности

- •7. Основной тезис формализации. Понятие знака, языка. Классификация

- •8. Формализация текстовой информации.

- •9. Представление данных в табличной форме.

- •10. Представление информации в форме графа (как частный случай дерева).

- •11.Информационная модель (определение). Постулаты, лежащие в основе информационного моделирования.

- •12.Различные подходы к классификации информационных моделей.

- •Классификация информационных моделей

- •13.Классификационные модели.

- •14. Динамические модели. Модель динамики популяции. Динамические модели

- •Модель динамики популяции.

- •15.Математические модели и их классификация.

- •Классификация математических моделей.

- •Математические модели с сосредоточенными параметрами.

- •Математические модели с распределенными параметрами.

- •Математические модели, основанные на экстремальных принципах.

- •Основной принцип классификации математических моделей

- •16.Моделирование стохастических систем. Датчик случайных чисел. Критерии достоверности датчика случайных чисел.

- •18. Примеры математических моделей в различных отраслях знаний.

- •19. Имитационное моделирование. Этапы имитационного моделирования.Отличительные признаки методов математического и имитационного моделирования. Имитационные эксперименты.

- •Этапы имитационного моделирования

- •20. Понятие компьютерной графики. Иллюстративная и когнитивная функции компьютерной графики.

- •21. Когнитивная компьютерная графика: задачи, основной алгоритм использования, применение в теории чисел, пифагорограммы.

- •Достоверность численной модели.

- •23.Применение численного моделирования для моделирования физических процессов.

- •24. Понятие педагогического программного средства (ппс). Классификация

16.Моделирование стохастических систем. Датчик случайных чисел. Критерии достоверности датчика случайных чисел.

СТОХАСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ- математическая модель процесса, учитывающая факторы случайной природы. Также носит название «вероятностная» модель.

Модель, которая в отличие от детерминированной модели содержит случайные элементы. Таким образом, при задании на входе модели некоторой совокупности значений, на ее выходе могут получаться различающиеся между собой результаты в зависимости от действия случайного фактора.

Нередко при моделировании стохастических систем применяют датчик случайных чисел - устройство для выработки случайных чисел, равномерно распределённых в заданном диапазоне чисел. Основной блок датчика случайных чисел — генератор случайных равновероятных цифр (ГРЦ), наиболее часто двоичных, из которых затем формируются необходимые многоразрядные сочетания (числа).

Генераторы (датчики) случайных чисел используются для моделирования случайных данных в соответствии с заданной функцией распределения. Последовательности случайных чисел применяют в вычислительных алгоритмах, компьютерном моделировании, кодировании информации. Имея случайную последовательность с заданным распределением, можно моделировать ошибки измерений, вариации природных факторов, таких как плотность атмосферы или солнечная активность и другие явления

18. Примеры математических моделей в различных отраслях знаний.

Примеры применения:

В физике:задача о движении снаряда

Снаряд пущен с Земли с начальной скоростью v0= 30 м/с под углом= 45° к ее поверхности; требуется найти траекторию его движения и расстояние S между начальной и конечной точкой этой траектории.

Пренебрегая размерами снаряда, будем считать его материальной точкой. Введем систему координат xOy, совместив ее начало O с исходной точкой, из которой пущен снаряд, ось x направим горизонтально, а ось y — вертикально (рис. 1).

Рис. 1

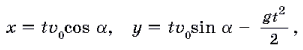

Тогда, как это известно из школьного курса физики, движение снаряда описывается формулами:

где t — время, g = 10 м/с2— ускорение свободного падения. Эти формулы и дают математическую модель поставленной задачи. Выражая t через x из первого уравнения и подставляя во второе, получим уравнение траектории движения снаряда:

Эта кривая (парабола) пересекает ось x

в двух точках: x1= 0 (начало траектории)

и

(место

падения снаряда).

(место

падения снаряда).

В химии:Задача о нахождении связи между структурой и свойствами веществ.

Р ассмотрим

несколько химических соединений,

называемых нормальными алканами. Они

состоят из n атомов углерода и n + 2 атомов

водорода (n = 1, 2 ...), связанных между собой

так, как показано на рисунке 3 для n = 3.

Пусть известны экспериментальные

значения температур кипения этих

соединений:

ассмотрим

несколько химических соединений,

называемых нормальными алканами. Они

состоят из n атомов углерода и n + 2 атомов

водорода (n = 1, 2 ...), связанных между собой

так, как показано на рисунке 3 для n = 3.

Пусть известны экспериментальные

значения температур кипения этих

соединений:

yэ(3) = – 42°, yэ(4) = 0°, yэ(5) = 28°, yэ(6) = 69°.

Требуется найти приближенную зависимость между температурой кипения и числом n для этих соединений. Предположим, что эта зависимость имеет вид

y an + b,

где a, b — константы, подлежащие определению. Для нахожденияaи b подставим в эту формулу последовательно n = 3, 4, 5, 6 и соответствующие значения температур кипения. Имеем:

– 42 3a+ b, 04a+ b, 285a+ b, 696a+ b.

Для определения наилучших aи b существует много разных методов. Воспользуемся наиболее простым из них. Выразим b черезaиз этих уравнений:

b – 42 – 3a, b– 4a, b28 – 5a, b69 – 6a.

Возьмем в качестве искомого b среднее арифметическое этих значений, то есть положим b 16 – 4,5a. Подставим в исходную систему уравнений это значение b и, вычисляяa, получим дляaследующие значения:a37,a28,a28,a36. Возьмем в качестве искомогоaсреднее значение этих чисел, то есть положимa34. Итак, искомое уравнение имеет вид

y 34n – 139.

Проверим точность модели на исходных четырех соединениях, для чего вычислим температуры кипения по полученной формуле:

yр(3) = – 37°, yр(4) = – 3°, yр(5) = 31°, yр(6) = 65°.

Таким образом, ошибка расчетов данного свойства для этих соединений не превышает 5°. Используем полученное уравнение для расчета температуры кипения соединения с n = 7, не входящего в исходное множество, для чего подставим в это уравнение n = 7: yр(7) = 99°. Результат получился довольно точный: известно, что экспериментальное значение температуры кипения yэ(7) = 98°.