- •Формулы по физике

- •Кинематика

- •Равномерное движение по окружности:

- •Динамика.

- •Упругая сила

- •Работа, мощность, энергия, кпд

- •Статика (равновесие)

- •Гидростатика, закон Архимеда

- •Молекулярная физика

- •Число Авогадро:

- •Термодинамика

- •Электростатика

- •Постоянный ток.

- •Магнитное поле

- •Механические гармонические колебания

- •Электромагнитные колебания в колебательном контуре.

- •Переменный ток

- •Релятивистская механика (V ≈ c)

- •Кванты света (фотоны)

- •Ядерная физика

Механические гармонические колебания

Уравнение гармонических колебаний:

x = xmּcos(ωt + φ0), где x – это смещение, xm – амплитуда смещения,

φ0 – начальная фаза.

x(t = 0) = xmּcosφ0 (так находится начальная фаза φ0).

Скорость: ![]() ,

,

где vm = ωּxm (амплитуда скорости).

Ускорение: ![]() ,

,

где am = ω2ּxm (амплитуда ускорения).

a = – ω2ּx, где x = xmּcos(ωt + φ0).

Циклическая

частота: ![]() , где

ν

– частота (линейная).

, где

ν

– частота (линейная).

Период колебаний груза на пружине:

![]()

Период колебаний математического маятника:

![]() , где

L – длина маятника.

, где

L – длина маятника.

![]() , где

, где

![]() –

ускорение свободного падения в данной

области и относительно системы отсчёта,

связанной с точкой подвеса маятника.

–

ускорение свободного падения в данной

области и относительно системы отсчёта,

связанной с точкой подвеса маятника.

![]() (маятник

в лифте).

(маятник

в лифте).

Энергия

пружинного маятника: ![]() ,

,

где x = xmּcos(ωt + φ0) ,

v = x΄(t) , vm = ωּxm

Энергия

математического маятника: ![]() ,

,

где H – максимальная высота поднятия матер. точки,

h – промежуточная высота.

Резонанс – это резкое увеличение амплитуды колебаний. Возникает, если частота собственных

колебаний совпадает с частотой внешней силы.

Разность

фаз волны: ![]()

————————————————————————————————————————————————

Электромагнитные колебания в колебательном контуре.

Формула

Томсона: ![]()

Заряд

на конденсаторе: ![]()

Ток

в катушке: ![]() ,

,

где Im = ωּqm (амплитуда тока в катушке).

Напряжение

на конденсаторе: ![]() ,

,

где

![]() (амплитуда

напряжения на конденсаторе).

(амплитуда

напряжения на конденсаторе).

Полная

энергия в

колебательном контуре: ![]()

Переменный ток

Виток

в однородном магнитном поле: ![]() ;

; ![]() ,

при φ0

= 0 (нач. фаза);

,

при φ0

= 0 (нач. фаза);

Закон

Ома: ![]() ,

,

![]() ,

где I

и U – это

мгновенные значения тока и напряжения.

,

где I

и U – это

мгновенные значения тока и напряжения.

Полное сопротивление цепи переменного тока, состоящей из резистора, соленоида, конденсатора

(последовательное

соединение): ![]()

Индуктивное

и ёмкостное сопротивление: ![]() ;

; ![]() ;

;

Действующие значения переменного тока и напряжения (т. е. средние значения):

![]() ;

; ![]()

При последовательном соединении R, L, C:

токи I, Im и Iд всей цепи и на R, L, C одинаковы, т.е.

I = IR = IL = IC Im = ImR = ImL = ImC Iд = IдR = IдL = IдC

Мгновенное напряжение на концах такой цепи U равно сумме мгновенных напряжений UR, UL, UC , т.е. U = UR + UL + UC

Но

для Um

и Uд

эта формула не верна! Для них формула:

![]() (для

действ. так же).

(для

действ. так же).

При параллельном соединении R, L, C:

для мгновенных токов: I = IR + IL + IC

Но для Im и Iд эта формула не верна! Есть другая формула.

Напряжения U, Um, Uд на концах цепи и на R, L, C (параллельное соединение) одинаковы, т.е.

U = UR = UL = UC Um = UmR = UmL = UmC Uд = UдR = UдL = UдC

Сдвиг

фаз между током и напряжением на участке

R,

L,

C:

![]()

На

участке R,

L,

C

джоулево тепло выделяется только на R:

![]()

Активная

мощность

тока:

![]() ,

где φ – это сдвиг фаз между током и

напряжением на участке.

,

где φ – это сдвиг фаз между током и

напряжением на участке.

Трансформатор:

Коэффициент

трансформации: ![]() , где

U1

и U2

– это действующие напряжения на входе

и выходе из трансформатора, I1

и I2

– это действующие токи первичной и

вторичной цепей.

, где

U1

и U2

– это действующие напряжения на входе

и выходе из трансформатора, I1

и I2

– это действующие токи первичной и

вторичной цепей.

Если k > 1, то трансформатор понижающий, если k < 1, то – повышающий.

![]() ,

где UR

– это напряжение на нагрузке R

(т.е. на

концах вторичной обмотки трансформатора),

Ur

– это напряжение на витках вторичной

обмотки. Если сопротивлением витков

вторичной обмотки пренебречь (r

= 0), то Ur

= 0.

,

где UR

– это напряжение на нагрузке R

(т.е. на

концах вторичной обмотки трансформатора),

Ur

– это напряжение на витках вторичной

обмотки. Если сопротивлением витков

вторичной обмотки пренебречь (r

= 0), то Ur

= 0.

Закон

Ома: ![]() , где

r

– сопротивление

вторичной обмотки трансформатора.

, где

r

– сопротивление

вторичной обмотки трансформатора.

КПД

трансформатора : ![]()

Оптика

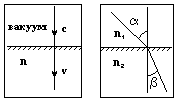

Показатель

преломления: ![]() , где

c,

v

– скорости света в вакууме и среде.

, где

c,

v

– скорости света в вакууме и среде.

Закон

преломления света: ![]() , где

n

21 – это

относительный показатель

, где

n

21 – это

относительный показатель

преломления,

α, β – это углы падения и преломления,

углы отсчитываются от нормали.

Кажущаяся глубина h. Задача: Монета лежит в воде на глубине H. Смотрим на неё сверху по вертикали. На какой глубине h мы увидим монету? Монета будет казаться приподнятой. Проведём из

точки

О монеты два луча OA

и OB1B

(см. рис). Луч OA

не преломляется (он вертикален), луч

OB1B

преломляется. Предположим, что эти два

расходящихся луча попадают

в глаз. Глаз

увидит изображение монеты в точке

пересечения расходящихся лучей OA

и B1B,

т.е. в точке O1

. Из рисунка видно, что

![]() и

и

![]() .

Поделим левое на левое, правое на правое:

.

Поделим левое на левое, правое на правое:

![]() .

Так как углы падения и преломления α и

β предполагаются малыми, то тангенсы

углов можно заменить на синусы:

.

Так как углы падения и преломления α и

β предполагаются малыми, то тангенсы

углов можно заменить на синусы:

![]() ,

,

![]() .

Тогда , учитывая закон преломления,

получим:

.

Тогда , учитывая закон преломления,

получим:

![]() ,

где n

– показатель преломления воды. Ответ:

,

где n

– показатель преломления воды. Ответ:

![]() .

.

Закон отражения света: угол падения равен углу отражения.

Переход

из одной среды в другую: ![]() (ν1

= ν2)

частота не меняется. (v

= λν).

(ν1

= ν2)

частота не меняется. (v

= λν).

Полное

внутреннее отражение происходит, если

угол преломления

![]() (это возможно только при переходе из

оптически более плотной среды в менее

плотную: n1

> n2).

(это возможно только при переходе из

оптически более плотной среды в менее

плотную: n1

> n2).

Интерференция волн:

условие

минимума освещённости: ![]() (обычно

к = 0), (k

= 0,1,2,…).

(обычно

к = 0), (k

= 0,1,2,…).

условие

максимума освещённости: ![]() (обычно

к = 1), (k

= 0,1,2,…).

(обычно

к = 1), (k

= 0,1,2,…).

разность

хода лучей:

![]() , где L1

, L2

– пути, пройденные лучами 1 и 2 от источника

света до экрана (k

– целое число), n

– это показатель преломления.

, где L1

, L2

– пути, пройденные лучами 1 и 2 от источника

света до экрана (k

– целое число), n

– это показатель преломления.

Расстояние

между интерференционными полосами

![]() :

:

![]() ,

где L

– расстояние от источников до экрана,

d – расстояние между источниками, λ –

длина волны.

,

где L

– расстояние от источников до экрана,

d – расстояние между источниками, λ –

длина волны.

Дифракционная

решётка: ![]() , где

d

– период диф. решетки.

, где

d

– период диф. решетки.

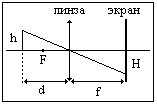

Формула

тонкой линзы:

![]() (см. рис.)

(см. рис.)

Знаки в этой формуле:

![]() , если предмет действительный (т.е. лучи

расходятся от него).

, если предмет действительный (т.е. лучи

расходятся от него).

![]() , если предмет мнимый (т.е. лучи сходятся

на нем).

, если предмет мнимый (т.е. лучи сходятся

на нем).

![]() ,

если линза собирающая.

,

если линза собирающая.

![]() ,

рассеивающая.

,

рассеивающая.

![]() ,

изображение действительное.

,

изображение действительное.

![]() ,

изображение мнимое.

,

изображение мнимое.

Увеличение

линзы: ![]() , где Г – увеличение линзы.

, где Г – увеличение линзы.

Оптическая

сила линзы: ![]() (дптр). Знаки: D

> 0 (собирающая),

(дптр). Знаки: D

> 0 (собирающая),

D < 0 (рассеивающая).

D = D1 + D2 (две линзы приложенные друг к другу),

при

сложении знак

![]() учитывать.

учитывать.

Если линзу поместить в среду, у которой показатель преломления больше, чем у линзы, то собирающая линза станет рассеивающей, а рассеивающая – собирающей.