Изотопы, изобары, изотоны, изомеры

Атомы,

имеющие в ядрах одинаковое число

протонов, называются изотопами.

Они в таблице Д. И. Менделеева занимают

одну клетку. Например, природный кислород

имеет три изотопа:

![]() О

(99,76 %);

О

(99,76 %);

![]() О

(0,04 %);

О

(0,04 %);

![]() О

(0,20 %).

О

(0,20 %).

Значение заряда ядра служит отличительным признаком для различных видов атомов, что позволяет привести более полное определение понятия элемента: химический элемент – это определенный вид атомов с одинаковым положительным зарядом ядра.

Большинство

химических элементов имеют атомы с

различной массой. Поэтому введено

понятие относительной атомной массы

Аr

(безразмерная величина). Относительной

атомной массой Аr

химического элемента называется

величина, равная отношению средней

массы атома естественного изотопического

состава к 1/12 массы атома углерода

![]() С.

С.

Например, Аr(Н) равна

Аr(Н)

=

=

=

![]() = 1,0079.

= 1,0079.

Относительная атомная масса Аr – средняя величина массовых чисел его природных изотопов с учетом распространенности:

Аr(Э)

=

![]() ,

,

где Ai – относительная атомная масса изотопа; ωi – массовая доля изотопа.

Например,

определим атомную массу хлора, если

известны атомные массы и распространенности

его изотопов

![]() Cl

(75,43 %) и

Cl

(75,43 %) и

![]() Cl

(24,57 %):

Cl

(24,57 %):

Аr(Cl) = А1ω1 + А2ω2 = 350,7543 + 340,2457 = 35,491.

Как химические, так и некоторые физические свойства, зависящие от строения электронной оболочки, у изотопов почти тождественны, т. е. не отличаются по химическим свойствам и в химических реакциях ведут себя одинаково.

Изобары

– атомы с одинаковой атомной массой и

различными порядковым номером Z и числом

нейтронов N:

![]() Ar,

Ar,

![]() K,

K,

![]() Ca.

Ca.

Различают

еще изотоны

– атомы с

одинаковым числом нейтронов N, но разными

атомными массами и числом протонов Z:

![]() Xe

(54 p, 82 n),

Xe

(54 p, 82 n),

![]() Ba

(56 p, 82 n),

Ba

(56 p, 82 n),

![]() La

(57 p, 82 n).

La

(57 p, 82 n).

Также

можно отметить еще изомеры

– атомы, имеющие одинаковое число

протонов и нейтронов, но различную

энергию ядер (период полураспада):

![]() Ра

(невозбужденное состояние; 1/2

= 1,18 мин.);

Ра

(невозбужденное состояние; 1/2

= 1,18 мин.);

![]() Ра

(1/2

= 6,7 часа), где 1/2

– период полураспада (пояснение далее).

Уже известно более 200 видов изомерных

пар.

Ра

(1/2

= 6,7 часа), где 1/2

– период полураспада (пояснение далее).

Уже известно более 200 видов изомерных

пар.

Электронные спектры атомов. Теория Бора

Атом, как было уже показано, состоит из положительно заряженного ядра и вращающихся вокруг него отрицательно заряженных электронов.

В химических реакциях ядра атомов практически не изменяются. Поэтому для химии наибольший интерес представляют электроны и их взаимное расположение в атоме, так как от них зависит протекание реакций и образование тех или иных соединений.

Атомные спектры. Квантовый характер излучения. Электронные оболочки атомов. Основой для создания теории строения электронной оболочки явились опыты Э. Резерфорда по рассеянию -частиц и атомные спектры.

В 1900 г. Макс Планк, изучая распределение энергии теплового излучения, испускаемого нагретыми телами, установил, что световая энергия поглощается и излучается не непрерывно, а отдельными мельчайшими порциями – квантами. Энергия квантов Е зависит от частоты излучаемого света :

Е = h (А. Эйнштейн, 1905 г.),

где

=

![]() – частота колебаний, с = 2,998108

м/с – скорость света; h – постоянная

Планка (квант действия), коэффициент

пропорциональности между энергией и

частотой колебания, h = 6,62610–34

Джс.

– частота колебаний, с = 2,998108

м/с – скорость света; h – постоянная

Планка (квант действия), коэффициент

пропорциональности между энергией и

частотой колебания, h = 6,62610–34

Джс.

Таким образом, энергия может поглощаться или излучаться порциями h, 2 h, 3 h,..., n h, но не может - дробными частями: 1,1 h; 1,8 h и т. д. Отсюда линейчатость атомных спектров. Однако теория квантов не давала ответа, вследствие каких причин наблюдаются различные состояния электронов в атомах. Ответ на этот вопрос можно получить, только зная строение и особенности электронной оболочки атома.

Датский физик Нильс Бор в 1913 г. разработал теорию строения атома водорода, используя модель Резерфорда и квантовую теорию излучения Планка. В основу теории Бор положил два постулата.

Первый

постулат Бора.

Электрон вращается вокруг ядра по

стационарным орбитам, находясь на

которых, не излучает и не поглощает

энергию. Момент количества движения

электрона, находящегося на этих орбиталях,

имеет значения, кратные величине h/2.

При этом центростремительная сила

притяжения электрона на n-ой орбите,

равная![]() ,

компенсируется центробежной силой mVr.

Так как запас энергии электрона на

орбите равен

,

компенсируется центробежной силой mVr.

Так как запас энергии электрона на

орбите равен

![]() ,

то решая это выражение вместе с mVr =

,

то решая это выражение вместе с mVr =

![]() ,

можно получить выражение для радиуса

стационарной орбиты и скорости движения

электрона на ней.

,

можно получить выражение для радиуса

стационарной орбиты и скорости движения

электрона на ней.

rn

=

![]() =

0,5310–10n2

= 0,5310–10

м = 0,53 Å.

=

0,5310–10n2

= 0,5310–10

м = 0,53 Å.

Vn

=

![]() =2,187106

=2,187106![]() м/с,

м/с,

где h – постоянная Планка; m – масса электрона, равная 9,110–31 кг; е = 1,610–19 Кл – заряд электрона; n – номер орбиты.

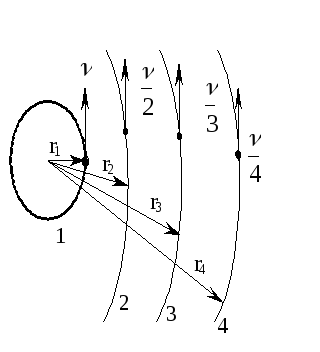

Для атома водорода радиусы стационарных орбит относятся между собой как квадраты целых чисел – r1 : r2 : r3 : ... : rn = 12 : 22 : 32 : ...: n2, а скорости относятся V : V/2 : V/3 : ... : Vn/n = 1 : 2 : 3 : ...: n, т. е. на второй орбите меньше, чем на первой в два раза, на третьей – в три раза и т. д. (рис.1.3). Каждой стационарной орбите отвечает дискретное значение энергии: Е1, Е2, Е3, ... , Еn.

Второй постулат Бора. При переходе с одной орбиты на другую электрон поглощает или выделяет квант энергии, характеризующийся определенной частотой колебаний = Ед – Еб/h, или

|

|

Ед–Еб

=

После подстановки соответствующих величин получаем Ед–Еб

= 21,810–19

где Ед и Еб – энергия электрона на дальней и ближней орбитах (квантовые числа).

|

Когда электрон находится на первой орбите, он наиболее прочно связан с ядром. Это самое устойчивое состояние электрона (атома) называется нормальным (стационарным) состоянием. Все остальные состояния с большей энергией называются возбужденными. При удалении электрона с первой (ближайшей к ядру) орбиты на бесконечно большое расстояние от ядра, необходимо затратить максимальное количество энергии. Этот процесс называется ионизацией.

Рис.1.3.Модель

строения атома по Бору

Рис.1.3.Модель

строения атома по Бору