- •1.1. Понятие государства, его признаки и функции. Соотношение государства с обществом и правом

- •1. Наличие публичной власти.

- •2. Административно-территориальная организация насе-ления страны.

- •3. Государственный суверенитет.

- •5. Сбор налогов с населения является неотъемлемой чертой государственной организации общества.

- •1.3. Формы государства

- •1.4. Механизм (аппарат) государства

- •1.5. Правовое государство: понятие, признаки, основы

- •1. Верховенство закона во всех сферах государственной и правовой жизни.

- •2. Взаимная ответственность государства и личности.

- •3. Реальная гарантированность прав и свобод личности.

- •4. Разделение властей.

- •2. Какой из указанных признаков общественной власти бы, характерен для первобытнообщинного строя?

- •4. Как определяется понятие "функция государства"?

- •9. Какое из указанных положений характеризует форму сударственного устройства?

- •10. Определите форму государственного устройства указан-,,х ниже государств. Проставьте буквы в квадратах.

- •1. Общеобязательность.

- •2. Формальная определенность.

- •3. Обеспеченность исполнения принудительной силой гос дарства.

- •4. Многократность применения.

- •5. Справедливость содержания юридических норм.

- •1. По времени возникновения

- •2. По способу образования

- •3. По форме (источнику) выражения.

- •4. По степени детализации.

- •5. По способу охраны от нарушений.

- •3. По форме выражения

- •5. По способу охраны от нарушений

- •2. Установления правовых норм полномочными государ ственными органами.

- •3. Непосредственного правотворчества народа, проводимог в форме всенародного голосования.

- •1. Правой обычай;

- •2. Юридический прецедент;

- •3. Нормативно-правовой акт.

- •1. Нормативно-правовой акт содержит в себе нормы права.

- •1. Никто, кроме органов законодательной власти, не вправе принимать или отменять законы.

- •3. Закон не подлежит утверждению или приостановлению никем, кроме специально уполномоченного на то органа законодательной власти.

- •1. Конституция, в отличие от других законодательных актов, имеет основополагающий характер.

- •2. Конституция является ядром системы права. Она представляет собой базу для текущего законодательства, определяет его характер.

- •3. Конституция обладает высшей юридической силой и вер-овецством.

- •4. Конституция, в отличие от текущего законодательства, характеризуется стабильностью.

- •1. Общие подзаконные акты.

- •2.3. Правовая норма

- •1. Правовая норма устанавливается или санкционируется (признается законной) государством.

- •2. Норма права является общеобязательным правилом поведения для людей в обществе.

- •3. Юридическая норма представляет собой четко выраже] детализированные правила поведения.

- •5. Осуществление юридической нормы при необходимости беспечивается мерами государственного принуждения.

- •1. По функциям права

- •2. По отраслям права

- •3. По характеру содержащихся в юридических нормах правил поведения

- •4. По степени определенности изложения элементов правовой нормы в статьях нормативно-правовых актов

- •5. По юридической силе нормативно-правовых актов

- •6. По специализации норм права

- •7. По предметам действия норм

- •8. По способу установления правил поведения

- •2.4. Система права

- •1. Осуществление применения права только определенными компетентными органами (должностными лицами)

- •III. Решение конкретного юридического дела и его документальное оформление.

- •1. Властный характер и охрана принудительной силой государства.

- •2. Акт применения — это индивидуальный правовой акт.

- •4. Законность правоприменителъных актов.

- •2.6. Правоотношение

- •1. Тесная взаимосвязь правоотношений и правовых норм.

- •2. Сознательно-волевой характер правоотношений.

- •1. По характеру правовых последствий.

- •2. По волевому признаку. ,

- •2 В правосознании отражаются только те явления жизни ества, которые непосредственно связаны с правом.

- •3. Осознание правовых явлений жизни общества осуществляется посредством юридических понятий и категорий.

- •4. Правосознание отражает не только состояние общественных отношений в определенный момент времени, но также темпы и направления их развития.

- •2.8. Общественный порядок, правопорядок, законность: понятия, значение, взаимосвязь.

- •2. Воплощение

- •4. Правосознание

- •6. Оказание юридической помощи и защита по уголовным де-

- •2.10. Правомерное поведение, правонарушение, юридическая ответственность

- •2. Общественная вредность противоправного деяния.

- •3. Противоправность деяния.

- •5. Наказуемость противоправного деяния.

- •2. Неосторожность

- •1. Юридическая ответственность — это один из видов государ ственного принуждения.

- •3. Обязанность правонарушителя претерпеть лишения, вызванные применением правовой санкции.

- •4. Тесная взаимосвязь юридической ответственности с правовыми нормами.

- •5. Наступление юридической ответственности только за правонарушение.

- •1. Выделите социальные нормы, образовавшиеся в результ те сознательной деятельности человека. А'

- •2. Каково современное понимание права?

- •3 1. Основы конституционного строя Российской Федерации

- •3.2. Основы правового статуса человека и гражданина в рф

- •3. Вне пределов ведения рф и полномочий по предметам совместного ведения, субъекты обладают всей полнотой государственной власти.

- •4.2. Трудоустройство в Российской Федерации

- •4.3. Коллективный договор и трудовой договор

- •1. Без испытательного срока

- •4.4. Трудовые правоотношения

- •4.5. Индивидуальные и коллективные трудовые споры

- •5.1. Понятие гражданского права

- •5.2. Субъекты гражданского права

- •1 Организационная оформленность.

- •2. Наличие обособленного имущества.

- •3. Право совершать сделки от своего имени.

- •5.3. Собственность и право собственности

- •5.6. Ценные бумаги — объект гражданских прав

- •6.1. Понятие семьи

- •6.2. Брак и супружество

- •1. Отношения собственности .

- •6.3. Правоотношения родителей и детей

- •6.4. Воспитание детей, оставшихся без попечения родителей

- •1. Охрана от преступных посягательств:

- •3. Обеспечение мира и безопасности человечества.

- •11Сихическое

- •8.1. Административное правонарушение

- •9.2. Теория и история местного самоуправления

- •9.3. Правовое регулирование местного самоуправления

- •10.1. Понятие экологического права

- •10.4. Экологическое правонарушение

- •I. Общество и государство.

- •III. Личность, демократия и государство

- •IV. Государство и право. Основные понятия о праве

- •V. Реализация права

- •VI. Законность и правопорядок

- •VII. Правомерное поведение, правонарушение, юридическая ответственность

- •VIII. Труд и право

- •IX. Право и экономика

- •X. Семья и право

- •XI. Экология и право

- •I. Государство

- •II. Право

- •IV. Основы правового положения человека и гражданина

- •V. Федеративное устройство России

- •VI. Система органов государственной власти в Российской Федерации

- •VII. Основы муниципального права

- •VIII. Правовое регулирование трудовых отношений

- •IX. Правовое регулирование гражданских отношений

- •X. Правовое регулирование брачно-семейных отношений

- •XI. Административное правонарушение и административная ответственность

- •XII. Преступления и уголовная ответственность

- •Глава 1. Государство 5

- •Глава 2. Право 45 2.1. Основные понятия о системе социальных норм и

2.8. Общественный порядок, правопорядок, законность: понятия, значение, взаимосвязь.

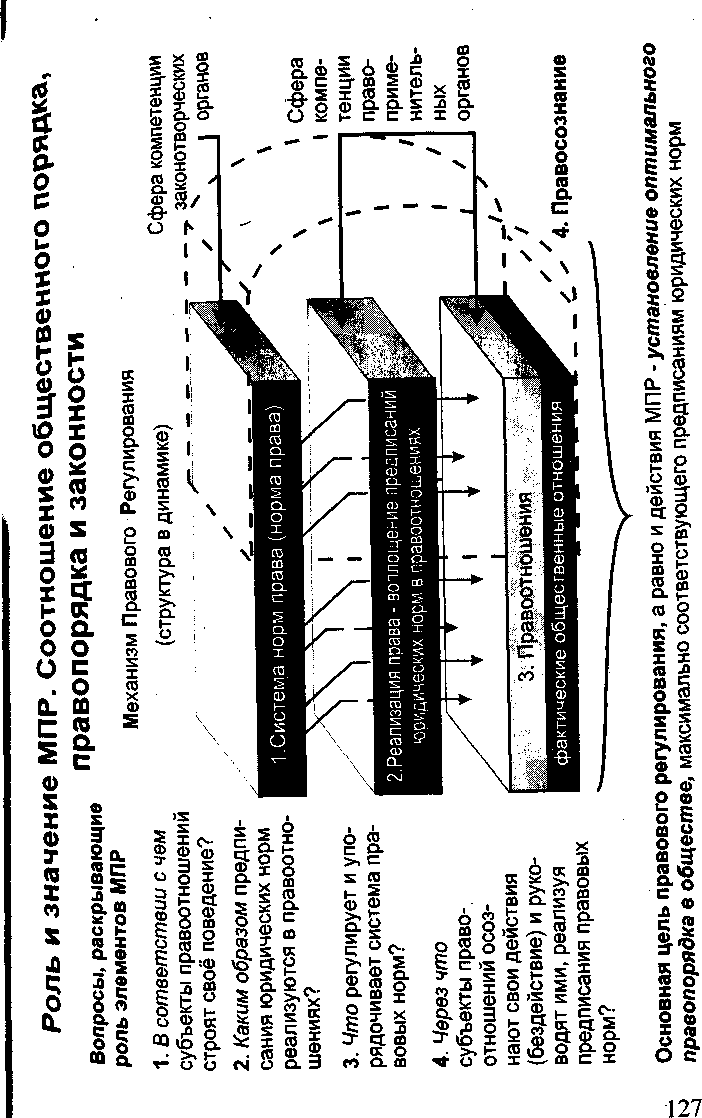

2.8.1. Роль механизма правового регулирования в создании режима законности и правопорядка.

Основное назначение права заключается в его активном воздействии на общественные отношения, которое проявляется в их регулировании и охране.

Правовое регулирование представляет собой действие, "работу", воплощение юридических норм и иных правовых явлений в жизнь, которое должно завершиться определенным результатом. Частным примером такого результата может служить поступление в ВУЗ, выплата стипендии, покупка билета на поезд и т.д.

При рассмотрении правового регулирования правовые яв-^ ления приобретают качество правовых средств, которые в своей совокупности образуют единый юридический механизм, обеспечивающий организацию общественных отношений.

"Деталями" (структурными элементами) этого механизма являются уже известные нам правовые явления: система норм права, их реализация, правоотношение и правосознание.

1. Нормы права являются основой механизма правового р&У' лирования (далее МПР), потому что в юридических нормах создана идеальная модель общественных отношений, то есть образец возможного или должного поведения людей.

122 •

1Изм Правового Регулирования (структура в динамике)

.... ------ •-••/*- ~ ~ ~ ~

/ /

2. Воплощение

.^HZS: предписаний пра-/ч | органов вовых норм в кон-v кретные праврот-\ ношения осуществляется через различные формы реализации права (соблюдение, исполнение, использование, применение).

3. В свою очередь, правоотношения устанавливают персональную меру возможного и должного поведения его участников.

* Сфера I компетенции право-приме-нитель-ных органов

4. Правосознание

• установление оптимального правопорядка в обществе, максимально соответствующего предписаниям юридических норм

Перевод заключенных в юридической норме прав и обязанностей в правоотношения позволяет реально воплотить их в фактические общественные отношения.

4. Поскольку юридические нормы, реализация права и правовые отношения являются результатом сознательно-волевой деятельности человека, особую роль в качестве элемента МПР играет правовое сознание. Оно охватывает все элементы МПР, пронизывая их своим влиянием.

Почему это происходит? Почему правовому сознанию отводится такое важное место? Дело в том, что общественные интересы и потребности, прежде чем воплотиться в юридических нормах, проходят через волю и сознание людей, создающих правовые нормы (например, принятие закона парламентом). еализация предписаний правовых норм в правоотношениях также осуществляется на основе сознательно-волевой деятель-сти граждан, должностных лиц и т.д. Кроме того, чем выше Уровень правосознания людей, тем точнее исполняются требо-вания правовых норм.

Таким образом, нормальная работа всех элементов МПР н ^ает условия, при которых соблюдение правовых предписа-Ля становится всеобщим правилом, нормой жизни для подав-

Щего большинства членов общества. МПР, словно динамо-

123

машина, вырабатывающая ток, образует некое "энергетическ-поле " (режим законности), при котором общественные отноц ния обретают стабильность и упорядоченность.

Иными словами, в ходе работы МПР в обществе ослам вается правовой порядок — такое состояние правовых отногц ' ний, которое явилось результатом фактической реализации пр вовых норм в условиях законности.

2.8.2. Законность: понятие и принципы.

Законность является острейшей социальной проблемой основной задачей государственно-правового строительства Трудно найти такой правовой акт, в котором бы не затрагивается этот аспект. Юридическая наука и практика по-разному определяют явление законности.

С точки зрения науки законность — точное и неуклонное соблюдение юридических норм всеми субъектами права, т. е. речь о законности может идти лишь тогда, когда, все без исключения субъекты права будут соблюдать или в полной мере воплоща-ать содержание правовых норм.

С точки зрения юридической практики законность — требование соблюдения действующих законов ?.о сударства и их реальное исполнение. Отсюда следует понятие режима за конности. Режим законности поли тические, экономические, моральные и иные условия жизни, при которых беспрепятственное осуществление прав и добросовестное выполнение обязанностей является принципом деятельности государственных органов, должностных лиц и граждан.

Принципы законности.

Принципы законности — это основные, исходные, положения, руководящие начала, выражающие содержание законности. В теории права выделяют четыре принципа законности: верховенство закона, единство, целесообразность и реальность законности.

Верховенство закона.

Этот принцип означает главенство закона в системе нормативных актов. Однако в более широком понимании принцип законности требует также подчинения закону

124

реализации права (соблюдения, исполнения, использо-аКТ° и применения). Только в таких условиях этот принцип ваНИ вится универсальным и всеобщим. стаН£ДИнство законности.

Единство законности представляет собой единую направ-апстъ правотворческой и правоприменительной деятель-7£" в рамках определенной системы права. Иначе говоря,

оны должны предъявлять абсолютно одинаковые требова-3 я ко всем субъектам, находящимся в сфере их временного и территориального действия.

Целесообразность законности.

Этот принцип означает необходимость выбора законных вариантов осуществления правотворческой и правопримени-тельной деятельности. Например, судьи при определении уголовного наказания, руководствуясь законом, назначают ту меру наказания, которая наиболее целесообразна для данного случая, с учетом тяжести совершенного преступления, личности преступника и т.д.

Недопустимо противопоставление законности и целесообразности, потому что правовые законы сами по себе обладают высшей общественной целесообразностью, которая позволяет учитывать все многообразие общих и индивидуальных интересов людей.

Реальность законности.

Реальность законности представляет собой достижение фактического исполнения требований юридических норм в правовых отношениях, неотвратимость ответственности за любое их нарушение.

2.8.3. Соотношение общественного и правового порядка

Правовой порядок, являясь специфической системой общественных отношений, возникает исключительно на основе Ридических норм. Поэтому правопорядок создается только в Р Мках правовых отношений, поскольку иная часть обще-венной жизни не требует правовой регламентации, она на-Дится в сфере действия неправовых социальных правил едения. В этом смысле правопорядок является лишь час-общественного порядка, элементом общей системы соци-отношений.

125

Общественный порядок охватывает собой всю систр общественных отношений, которая складывается в резудьт! те воплощения юридических, моральных, этических, релцГ1 озных и иных социальных норм. В правовом государстве r элементы общественного порядка тесно взаимодействую, между собой и находятся под его защитой, но только прав порядок охраняется специальными государственными мер( ми. Другие элементы общественного порядка обеспечивайте своими специфическими средствами воздействия: силой ой щественного мнения, моральным порицанием, и т.д.

Законность и правопорядок являются основой нормад ной жизни цивилизованного общества. Они выступают не пременным условием эффективной деятельности государ ственных и иных общественных организаций, обеспечиваю охрану прав и свобод человека и гражданина, формируют \ членов общества высокий уровень правосознания и правово: культуры.

Литература

1. Алексеев С.С. Государство и право. Начальный курс. М., "Юридическая литература", 1996. С. 103-104.

2. Общая теория права и государства. Под ред. Лазарева В.В. М., "Юрист", 1996. С. 194-206.

3. Хропанюк В.Н. Теория государства и права. М., 1996. С. 203-218.

4. Спиридонов Л.И. Теория государства и права. М., 1995. С 119-135.

5. Теория государства и права. Т. 2. Под ред. Марче*'-ко М.Н. М., Юридический колледж, 1995. С. 132-153.

126

OO

Соотношение общественного порядка, правопорядка и законности

Социальные нормы - это правила, регулирующие поведение людей и деятельность организаций в их взаимоотношениях (нормы морали,

обычаев, традиции и т.п.)

![]()

Правовые нормы - совокупность общеобязательных правил поведения, установленных или санкционированных государством и обеспеченных его принудительной силой

гтодрясдок -

это состояние системы общественных отношений, которое складывается в результате реализации социальных норм: норм права, норм морали, традиций, ритуалов и т.д.

![]()

J

Правопорядок - состояние правовых отношений, которое явилось результатом фактической реализации юридических норм в условиях законности

Законность - точное и неуклонное соблюдение юридических норм всеми субъектами правоотношений

Основные принципы законности

![]()

![]()

Общественное значение законности и правопорядка

J

Верховенство закона

Единство законности

Целесообразность законности

«законность и правопорядок

основа

непременное условие

нормальной жизни общества

эффективной деятельности государственных, общественных, организационных структур

обеспечения реализации прав и свобод гражданина и человека, исполнения им своих обязанностей, надёжной охраны законных интересов и прав физических и

законности, но "как бы попутно, наряду с осуществлением свои* основных задач."'

1. Направленность на охрану и защиту права. Эта характерная особенность деятельности определенных государственных органов выражается в обеспечении целого ряда предусмотренных, законом упреждающих мер в целях недопущения правошругиетш, то есть, в охране; и осуществлении предусмотренных законом определенных мероприятий по пресечению уже свершившихся правонарушений и вынесению по ним законного, справедливого решения, иными словами, в защите правовых отношений.

Например:

Прокуратура РФ

Из положений Закона "О прокуратуре Российской Федерации" следует, что этот государственный орган образован исключительно для охраны и защиты права в целом. Эту задачу он выполняет посредством надзора за точным и единообразным исполнением законов, расследования преступлений, участия в рассмотрении дел судами и т.п.

В компетенцию прокуратуры не входит осуществление экономической, оборонной или научно-культурной функции.

Этим занимаются иные государственные образования.

Таможня РФ

Таможенный кодекс РФ от| 18 июня 1993 г. в ч. 2 ст. 2 определяет в качестве первоочередной задачи таможни РФ экономия^ ское стимулирование развита! страны, контроль и регулировав ние товарообмена на таможенной территории РФ.

Кроме того, в число задач этого государственного органа входит и защита экономического суверенитета РФ от подрывающих его элементов и сил.

В данном случае признак исключительной направленности на охрану и защиту права отсутствует.

Однако это не помешало законодателю определить таможню ст. 8 Таможенного кодекса Р как правоохранительный орган.

1 Гуценко К.Ф., Ковалев М.А. Правоохранительные органы. М-, '" ' С. 2

130

Цтак, определение государственных органов в качестве • «оохрапш сльных зависи! от степени направленное'™ их г кний исключительно или главным образом на охрану и за-'

2. Правоохранительная деятельность осуществляется с по-ьк* юридических мер воздействия. Это означает, "...что та-

а •и-я'К'лыюсть может осуществляться не любым способом, a

К'1Я '* J ,п

иь с помощью применения юридических мер воздействия 2. к" мерам такого рода следует относить меры государственного оинуждения и взыскания, установленные законом.

Пример: если должностное лицо совершило правонарушение, ю про--vpop исходя из характера нарушения закона, вправе вынести мотивированное постановление о возбуждении уголовного дела или производство об ад-министрапшпом правонарушении. Но прокурор не имеет права как-то иначе воздействовать на правонарушителя, например, угрожать, учинять физическую расправ) или самосуд над ним. С 'свершив подобные действия, он сам нарушит закон.

3. Строгое соответствие закону и иным правовым предписаниям юридических мер воздействия, применяемых в ходе осуществления правоохранительной деятельности. Только законы и иные правовые акты могут допускать применение конкретной меры воздействия и четко определять ее содержание. Орган, применяющий такое воздействие, обязан буквально выполнять соответствующие предписания.

Пример: судья в ходе судебного разбирательства применяя норму права, содержащуюся в ст. 106 ''Убийство матерью новорожденного ребенка" УКРФ не имеет права изменять низший и высший пределы лишения свободы (от б Mt'csiift'ti 1)0 5 лет), предусмотренные этой нормой.

4. Реализация правоохранительных мер должна протекать в русле установленной законом процедуры. Принятие решений о применении или неприменении юридических мер воздействия определяется законом, которым предусматриваются конкретные правила )ш правила подлежат неукоснительному соблюдению. /1х нарушение может повлечь за собой признание решения иеза-

'ым и недействительным, т. с. дезавуацию.

JJp'iMCp: УНК устанавливает исчерпывающий перечень условий торых приговор суда должен быть без\ слошю отменен: при •ше суда, при нарушении гайны совещания судей, при непод-

'Ш|1 принтера одним из суден и т. д.

: Гу,,,,

К.ф.5 Ковалев М.А. Указ, соч., С. 3

13]

5. Осуществление правоохранительной деятельности посредством правоохранительных органов. Эти органы ком-плектуются "...соответствующим образом подготовленным^ служащими — по большей части юристами, а также специалистами, обладающими познаниями в других областях."3

2.9.2. Основные задачи правоохранительной деятельности

В целом задачи правоохранительной деятельности состоят в охране закрепленного Конституцией РФ общественного строя, его экономической и политической системы, прав и законных интересов государственных и иных предприятий, учреждений и организаций, а равно в укреплении основ правового государства, законности и правопорядка.

Особое место среди основных задач правоохранительной деятельности занимает защита прав и основных свобод человека, его жизни, здоровья, чести, достоинства, имущества.

2.9.3. Функции правоохранительной деятельности и соответствующие им правоохранительные органы

Многогранность содержания правоохранительной деятельности проявляется в том, что она включает в себя ряд функций (основных направлений), каждая из которых имеет свои специфические задачи, реализуется присущими только ей методами и возлагается на определенные государственные органы.

1. Конституционный контроль (надзор) исполняет Конституционный Суд РФ.

2. Правосудие осуществляется:

• судами общей юрисдикции;

• военными;

• арбитражными;

• третейскими;

• мировыми судьями.

3. Организационное обеспечение деятельности судов возлагает-

ся *а:

3 Гуценко К.Ф., Ковалев М.А. Указ, соч., С. 4 132

, в аппараты судов;

в Судебный департамент при Верховном Суде РФ.

4. Прокурорский надзор осуществляет система органов проку-

5. Выявление и расследование преступлении осуществляется:

в органами дознания;

* органами предварительного следствия.