- •Лекция №1

- •Классификация месторождений природного газа

- •Этапы разработки газовых и газоконденсатных месторождений

- •Режимы разработки месторождений природных газов

- •Режимы разработки месторождений природных газов

- •Особенности разработки газоконденсатных месторождений

- •Особенности притока газа к забою газовой скважины

- •Лекция 3

- •Состав и физико-химические свойства природных газов. Классификация природных газов

- •Газовые смеси. Плотность газов

- •Состав газовой смеси

- •Так появились уравнения состояния Битти - Бриджмена с пятью константами, Бенедикта – Вебба - Рубина с восемью константами и др.

- •Вязкость газов

- •Термодинамические характеристики газа

- •Опасные свойства природных газов

- •Взрывы газовоздушных смесей

- •Объём паров после испарения жидкости

- •Фазовые состояния углеводородных систем

- •Количественное решение двухфазной системы заключается в количественном распределении на паровую и жидкую фазы всех компонентов этой смеси при заданных давлении и температуре.

- •Упругость насыщенных паров

- •Термодинамические характеристики газа

- •Эффект Ранка

- •Состояние призабойной зоны пласта

- •Проницаемость призабойной зоны пласта

- •Классификация дисперсных систем по межфазному взаимодействию

- •Фильтрация дисперсных систем через пористые среды

- •Определение диаметра фонтанных труб газовой скважины

- •Принцип работы газлифта

- •Системы и конструкции газлифтных подъёмников

- •Разновидности газлифта, их технологические схемы

- •Преимущества и недостатки газлифтного способа добычи нефти

- •Оборудование газлифтных скважин

- •Пусковое давление

- •Методы снижения пускового давления

- •Тарировка газлифтных клапанов

- •Спуск и подъём съёмных клапанов, используемый инструмент

- •Торпедная перфорация

- •Сверлящая перфорация

- •3.Свабирование

- •4. Имплозия

- •Приборы для измерения давления

- •Устройства для измерения температуры

- •Устройства для измерения расхода природного газа

- •Подготовка скважины к газогидродинамическим исследованиям

- •Технология проведения исследований

- •Определение коэффициентов фильтрационного сопротивления "а" и "в"

- •Обработка результатов исследований газовой скважины на стационарных режимах

- •Пожары и фонтаны на нефтяных и газовых скважинах

- •Лекция №22

- •Средства и методы борьбы с пескопроявлением скважин

- •Лекция 23

- •Основные мероприятия по предупреждению и ликвидации обводнения газовых скважин

- •Классификация методов восстановления производительности обводняющихся скважин

- •Лекция №24

- •Лекция №25

- •Лекция №26

- •Основы ингибирования процесса гидратообразования

- •Ликвидация гидратов природных газов в газопроводах

- •Метод снижения давления в газопроводе

- •Метод устранения гидратов повышением их температуры

- •Устранение гидратных пробок с использованием

- •Метод сублимации гидрата

Ликвидация гидратов природных газов в газопроводах

Устранение гидратов в системе магистральных газопроводов отличается от их ликвидации в скважинах (значительные объемы гидратных пробок, условия пролегания газопроводов и т.д.).

Гидратные пробки, образующиеся в системе магистрального транспорта, бывают сплошными или прерывистыми, полностью или частично перекрывающие сечение газопровода, уплотненные или разрыхленные, равновесные или переохлажденные.

Устранение гидратных пробок в системе транспорта газа в зависимости от конкретных условий осуществляется следующими методами – снижением давления ниже равновесного при заданной температуре, повышением температуры, вводом ингибиторов, сублимацией гидратов и комбинацией различных методов.

Метод снижения давления в газопроводе

Данный метод осуществляется при

отключенном с двух сторон участке

газопровода, путём снижения до атмосферного

давления за счёт его выпуска в атмосферу.

При снижении давления в газопроводе с

гидратной пробкой и некоторым количеством

свободной воды при положительных

значениях температуры начинается

диссоциация гидрата с поглощением

тепла. Необходимая для разложения

гидрата энергия поступает из окружающей

среды и в первую очередь от грунтовой

воды, а этот процесс сопровождается

понижением температуры. В тот момент

времени, когда температура системы

достигает 0 0С, необходимая энергия

для диссоциации гидратов получается

за счёт тепла, выделяющегося при

замерзании свободной воды и воды,

выделившейся из гидрата при снижении

его температуры от начальной до 0 0С.

Данный процесс описывается уравнением

вида![]()

![]() ,

(56)

,

(56)

где μ - коэффициент избытка свободной воды в гидрате, определяемый по уравнению

![]() ,

(57)

,

(57)

где mв и mh – соответственно масса свободной (не связанной в гидрат) воды и гидрата, г;

Lk – удельная теплота процесса гидратообразования при положительных температурах, кДж/г;

![]() ,

(58)

,

(58)

где L1 – теплота процесса гидратообразования при положительных температурах, кДж/моль;

Мh – молекулярная масса гидрата;

сh – теплоёмкость

гидрата при конечной температуре,![]() ;

;

t0 – начальная температура гидрата, 0С;

tк – конечная температура разложения гидрата 0С;

Е – доля общей массы воды, перешедшей в лёд, определяется из уравнения

![]() , (59)

, (59)

где mh – масса воды, связанной в гидрат, г;

![]() , (60)

, (60)

где Lпл. л – теплота плавления льда, кДж/г;

св. – теплоёмкость воды,

![]() .

.

Данный метод рекомендуется при условии, что конечная температура разложения гидрата больше 0 0С – это позволяет исключить замерзание воды. Коэффициент избытка свободной воды в гидрате μ зависит от температуры гидрата и должен иметь значение более 5,5.

Метод устранения гидратов с использованием

энергии окружающей среды

Основным фактором, характеризующим данный процесс, является величина конечного давления Рк, выбираемая из условия исключения образования гидратов в трубопроводе. Первоначально определяют условия гидратообразования для природного газа данного состава и оценивают величину равновесного давления гидратообразования при температуре, соответствующей температуре 1,0 – 2,0 0С. Полученное таким образом, значение давления Рк принимают равным этому давлению. Время разложения гидрата τ, происходящее за счёт теплопередачи от грунта к гидрату, вычисляют по уравнению вида

,

61)

,

61)

где qк – количество тепла, необходимого для разложения гидрата;

Qж – количество тепла, необходимого для повышения температуры жидкости в газопроводе;

R - внутренний радиус трубы или камеры, в которой осуществляется ликвидация гидратов, м;

r – текущий радиус гидратной пробки, м;

Δt – разность температур стенок трубы и разлагающегося гидрата, 0С;

π – постоянная величина (π = 3,14);

L - длина газопровода;

λэф – эффективный коэффициент

теплопроводности,![]() .

.

Значение величин qĸ и Qж определяется по уравнению вида

![]() . (62)

. (62)

При определении времени разложения

гидратов эффективный коэффициент

теплопроводности воды в системе с

разлагающим гидратом рекомендуется

принимать равным

![]() ,

,![]() .

.

Порядок определения процессов разложения гидратов по уравнению (61) следующий:

- задают необходимую степень ликвидации гидрата;

- определяют конечный радиус гидратной пробки и количество тепла, необходимые для его разложения и нагрева воды при заданном значении перепада температуры окружающей среды и разложения гидрата;

- по уравнению (61) определяют время разложения гидратов.

Комбинированный метод устранения гидратов

Комбинированный метод устранения гидратов основан на вводе ингибитора с последующим снижением давления в отключенном участке газопровода, где образовались гидраты. По происшествию определенного времени ингибитор удаляется из газопровода, и последний запускается в работу.

Последовательность проведения работ по комбинированному методу сводится к следующему:

- определяется объём и характер распределения гидратов в газопроводе;

- определяется возможность отключения из работы газопровода и время, необходимое для устранения гидратов;

- в местах существования гидратов на участке наибольшей глубины устанавливаются дренажные устройства для удаления жидкости из нижней части газопровода;

- над гидратной пробкой в газопроводе устанавливается устройство для ввода ингибитора гидратообразования;

- производят оценку массы воды в гидратах по формуле

![]() (63)

(63)

где V – объём гидрата, м3;

- далее определяется равновесная температура гидратообразования при заданном давлении в газопроводе;

- задаются значения кратности раствора ингибитора по отношению к массе воды в гидрате (S) и рассчитывается значение конечной концентрации ингибитора по выражению вида

![]() ,

(64')

,

(64')

где mp – масса раствора ингибитора, т.

![]() , (65)

, (65)

где Wк – соответственно начальная и конечная массовая концентрация ингибитора гидратообразования, в %;

- определяется минимально допустимая температура в газопроводе после снижения давления по уравнению вида

![]() ,

(68)

,

(68)

где а, b – постоянные величины для конкретного ингибитора гидратообразования, определяемые из таблице16;

Таблица 16. Значения коэффициентов а и b для различных типов ингибиторов гидратообразования

|

Показатели |

СН3ОН |

LiCl |

CaCl2 |

NaCl2 |

MgCl2 |

Ca(NO3)2 |

|

a·104 |

89,2 |

1066,1 |

225,0 |

450,0 |

580,0 |

75,0 |

|

b·102 |

66,1 |

16,7 |

17,5 |

5,0 |

23,0 |

17,5 |

|

Wmax,% |

90,0 |

17,0 |

26,0 |

22,0 |

23,0 |

34,0 |

- далее определяется минимально допустимое конечное давление Рк, соответствующее равновесному давлению гидратообразования для рассматриваемого состава природного газа при температуре tк;

- определяется разность температур грунта tгр и минимально допустимая её величина по уравнению вида

![]() ;

(69)

;

(69)

по рисунку 23 определяется значение величины Z;

Рисунок 23. Зависимость параметра Z от температуры грунта tгр и её минимально допустимой величиной tк

- затем определяют зависимость величины G от величины Z, которая представлена в таблице17;

Таблица 17 .Изменение G от параметра Z

|

Показа- тель |

Значение |

|||||

|

Z |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

|

G |

0,00 |

0,62 |

1,33 |

2,20 |

3,05 |

4,00 |

- далее измеряется влагонасыщенность грунта непосредственно вблизи газопровода по выражению

![]() ,

(70)

,

(70)

где Vв, Vпор - соответственно объёмы воды и пор в образце грунта.

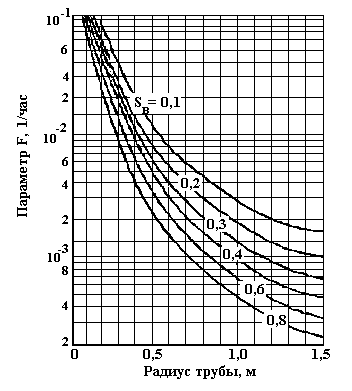

По графической зависимости, приведенной на рисунке 24, определяется параметр F.

Время устранения гидратов определяется по уравнению вида

![]()

![]() ,

ч. (70)

,

ч. (70)

Рисунок 24. Зависимость изменения параметра F от радиуса трубы

Последовательность выполнения работ по устранению гидратной пробки комбинированным способом следующая:

- отключается участок газопровода с гидратной пробкой двумя ближайшими кранами с обеих сторон;

- подается в газопровод к гидратной пробке расчётное количество ингибитора гидратообразования;

- снижается давление на участке трубопровода до расчётной величины;

- при полученном расчётном давлении газопровод с закаченным в него ингибитором гидратообразования выдерживается в течение расчетного времени τ;

- затем из газопровода удаляется ингибитор гидратообразования, и он запускается в работу.

Рассмотренный метод ликвидации гидратных пробок используется на газопромысловых коммуникациях уложенных в грунт.