- •Лекция №1

- •Классификация месторождений природного газа

- •Этапы разработки газовых и газоконденсатных месторождений

- •Режимы разработки месторождений природных газов

- •Режимы разработки месторождений природных газов

- •Особенности разработки газоконденсатных месторождений

- •Особенности притока газа к забою газовой скважины

- •Лекция 3

- •Состав и физико-химические свойства природных газов. Классификация природных газов

- •Газовые смеси. Плотность газов

- •Состав газовой смеси

- •Так появились уравнения состояния Битти - Бриджмена с пятью константами, Бенедикта – Вебба - Рубина с восемью константами и др.

- •Вязкость газов

- •Термодинамические характеристики газа

- •Опасные свойства природных газов

- •Взрывы газовоздушных смесей

- •Объём паров после испарения жидкости

- •Фазовые состояния углеводородных систем

- •Количественное решение двухфазной системы заключается в количественном распределении на паровую и жидкую фазы всех компонентов этой смеси при заданных давлении и температуре.

- •Упругость насыщенных паров

- •Термодинамические характеристики газа

- •Эффект Ранка

- •Состояние призабойной зоны пласта

- •Проницаемость призабойной зоны пласта

- •Классификация дисперсных систем по межфазному взаимодействию

- •Фильтрация дисперсных систем через пористые среды

- •Определение диаметра фонтанных труб газовой скважины

- •Принцип работы газлифта

- •Системы и конструкции газлифтных подъёмников

- •Разновидности газлифта, их технологические схемы

- •Преимущества и недостатки газлифтного способа добычи нефти

- •Оборудование газлифтных скважин

- •Пусковое давление

- •Методы снижения пускового давления

- •Тарировка газлифтных клапанов

- •Спуск и подъём съёмных клапанов, используемый инструмент

- •Торпедная перфорация

- •Сверлящая перфорация

- •3.Свабирование

- •4. Имплозия

- •Приборы для измерения давления

- •Устройства для измерения температуры

- •Устройства для измерения расхода природного газа

- •Подготовка скважины к газогидродинамическим исследованиям

- •Технология проведения исследований

- •Определение коэффициентов фильтрационного сопротивления "а" и "в"

- •Обработка результатов исследований газовой скважины на стационарных режимах

- •Пожары и фонтаны на нефтяных и газовых скважинах

- •Лекция №22

- •Средства и методы борьбы с пескопроявлением скважин

- •Лекция 23

- •Основные мероприятия по предупреждению и ликвидации обводнения газовых скважин

- •Классификация методов восстановления производительности обводняющихся скважин

- •Лекция №24

- •Лекция №25

- •Лекция №26

- •Основы ингибирования процесса гидратообразования

- •Ликвидация гидратов природных газов в газопроводах

- •Метод снижения давления в газопроводе

- •Метод устранения гидратов повышением их температуры

- •Устранение гидратных пробок с использованием

- •Метод сублимации гидрата

Режимы разработки месторождений природных газов

Понятие режима разработки месторождения природного газа подразумевает под собой, проявление движущихся сил в пласте, которые обуславливают приток природного газа к забою скважины.

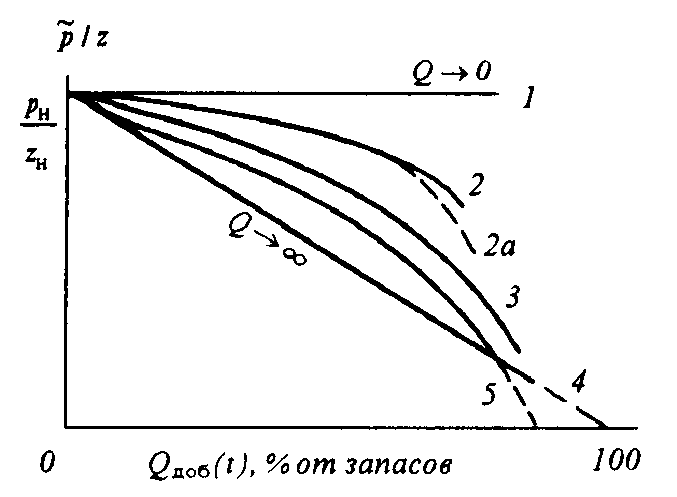

При прогнозировании разработки месторождений природных газов различают два вида режима – газовый и водонапорный (упруговодонапорный). В первом случае, приток газа к забою скважины обусловлен упругой энергией сжатого газа. Этот режим характеризуется тем, что в процессе разработки контурная или подошвенная пластовая вода практически не поступает в газовую залежь или отсутствует. Во втором случае, в процессе разработки газовой залежи наблюдается поступление контурной или подошвенной воды, и как следствие, уменьшение газонасыщенного объёма порового пространства залежи. В этом случае приток газа к забою скважины обусловлен как упругой энергией сжатого газа, так и напором продвигающейся в залежь контурной или подошвенной воды. Вторжение в газовую залежь воды приводит к замедлению темпа падения пластового давления. На рисунке 1.2. приведены характерные зависимости изменения давления данного периода и минимальный дебит скважин за это время определяется рентабельностью.

При разработке газоконденсатных месторождений без поддержания пластового давления для любого периода его разработки устанавливают зависимость годового отбора конденсата и природного газа, обосновывают коэффициент извлечения природного газа и конденсата при достигнутом уровне техники технологии в данный период. Если разработка газоконденсатного месторождения осуществляется с поддержанием пластового давления, то продолжительность этого периода определяется полнотой отбора утвержденных к извлечению из залежи запасов конденсата. Последующая разработка газоконденсатного месторождения осуществляется как чистого газового месторождения.

Режимы разработки месторождений природных газов

При прогнозировании разработки месторождений природных газов различают два вида режима – газовый и водонапорный (упруговодонапорный). В первом случае, приток газа к забою скважины обусловлен упругой энергией сжатого газа. Этот режим характеризуется тем, что в процессе разработки контурная или подошвенная пластовая вода практически не поступает в газовую залежь или отсутствует. Во втором случае, в процессе разработки газовой залежи наблюдается поступление контурной или подошвенной воды, и как следствие, уменьшение газонасыщенного объёма порового пространства залежи. В этом случае приток газа к забою скважины обусловлен как упругой энергией сжатого газа, так и напором продвигающейся в залежь контурной или подошвенной воды. Вторжение в газовую залежь воды приводит к замедлению темпа падения пластового давления. На рисунке 1.2. приведены характерные зависимости изменения давления в залежи от суммарно добытого объёма природного газа.

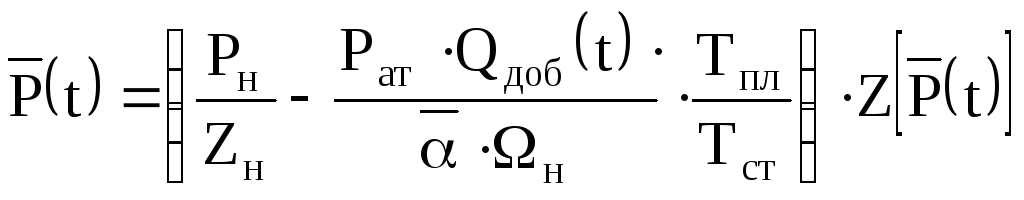

Изменение среднего пластового давления при газовом режиме определяется из уравнения следующего вида:

(1)

(1)

где Рн – начальное пластовое давление;

Qдоб(t) – суммарное добытое количество природного газа ко времени t, приведенное к атмосферному давлению Рат и стандартной температуре Тст;

![]() - газонасыщенный объём порового

пространства;

- газонасыщенный объём порового

пространства;

![]() - коэффициент газонасыщенности;

- коэффициент газонасыщенности;

Ωн – поровый объём залежи;

Zн и

![]() - соответственно коэффициенты

сверхсжимаемости природного газа при

пластовой температуре Тпл, и

давлениях Рн и

- соответственно коэффициенты

сверхсжимаемости природного газа при

пластовой температуре Тпл, и

давлениях Рн и

![]()

![]() .

.

Рисунок 1.2. Примеры зависимости вида

![]() для газовой залежи:

для газовой залежи:

1 – жесткий водонапорный режим;2, 2а, 3 и 5 – разновидности водонапорного режима;4 – газовый режим

В соответствии с уравнением (1.1) для

газового режима характерна прямолинейность

зависимости вида

![]() .

.

При водонапорном режиме зависимость

вида

![]() отклоняется от соответствующей

зависимости справедливой для газового

режима. В начальный период разработки

зависимость вида

отклоняется от соответствующей

зависимости справедливой для газового

режима. В начальный период разработки

зависимость вида

![]() вполне достоверно описывается уравнением

(1.1). Если с самого начала разработки

идет активное вторжение в залежь воды,

то водонапорный режим проявляется на

ранней стадии разработки. Следовательно,

для водонапорного режима процесс

обводнения газовых скважин и месторождений

– естественный процесс.

вполне достоверно описывается уравнением

(1.1). Если с самого начала разработки

идет активное вторжение в залежь воды,

то водонапорный режим проявляется на

ранней стадии разработки. Следовательно,

для водонапорного режима процесс

обводнения газовых скважин и месторождений

– естественный процесс.

Для более достоверной оценки проявления режима разработки необходимо привлекать ещё и дополнительную информацию:

- данные об изменении уровней в пьезометрических скважинах, падение в них уровней свидетельствует о поступлении воды в залежь;

- данные геофизических исследований – контроль за положением границы раздела "газ – вода" на различные моменты времени;

- проявление водонапорного режима отражается на процессе обводнения скважин по различным причинам, носящим массовый характер;

- контроль за содержанием ионов хлора в воде, добываемой вместе с газом, обводнению скважин предшествует резкое увеличение ионов хлора в воде.

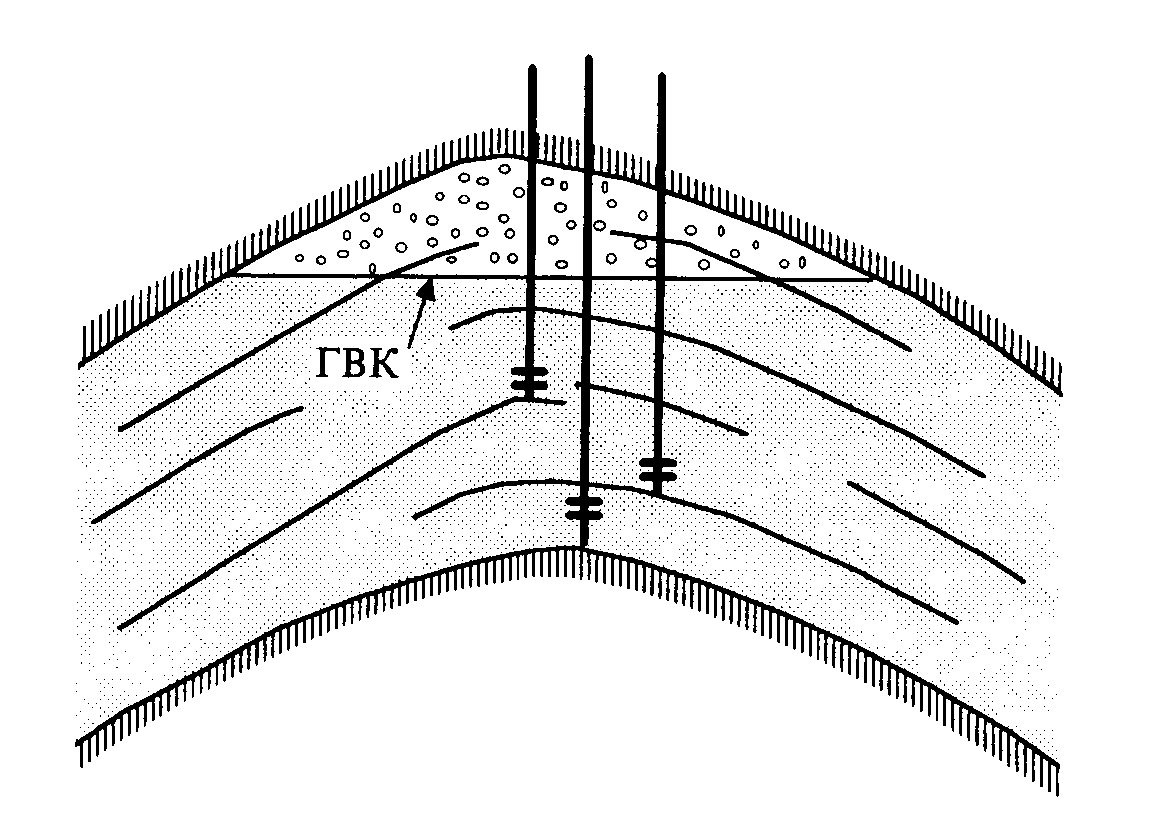

Значительные толщины продуктивных пластов многих месторождений Крайнего Севера, а также слоистость коллектора предопределяют реальную активность проявления водонапорного режима (не вся толща продуктивного разреза реагирует на снижение давления в разрабатываемой залежи). Для решения данной задачи такого рода на месторождениях можно осуществлять глубинное зондирование (см. рисунок 1.3).

Рисунок 1.3. Схема глубинного зондирования водонапорного бассейна.

Сущность глубинного зондирования заключается в том, что на водоносный пласт бурится несколько пьезометрических скважин с разной глубиной вскрытия водоносного пласта. Каждая скважина бурится до соответствующего ближайшего глинистого пропластка, а затем перфорируется чуть выше его. В этом случае, реакция тех или иных пьезометров позволяет установить толщину водонапорного бассейна, влияющую на степень активности проявления водонапорного режима.