- •Лекция №1

- •Классификация месторождений природного газа

- •Этапы разработки газовых и газоконденсатных месторождений

- •Режимы разработки месторождений природных газов

- •Режимы разработки месторождений природных газов

- •Особенности разработки газоконденсатных месторождений

- •Особенности притока газа к забою газовой скважины

- •Лекция 3

- •Состав и физико-химические свойства природных газов. Классификация природных газов

- •Газовые смеси. Плотность газов

- •Состав газовой смеси

- •Так появились уравнения состояния Битти - Бриджмена с пятью константами, Бенедикта – Вебба - Рубина с восемью константами и др.

- •Вязкость газов

- •Термодинамические характеристики газа

- •Опасные свойства природных газов

- •Взрывы газовоздушных смесей

- •Объём паров после испарения жидкости

- •Фазовые состояния углеводородных систем

- •Количественное решение двухфазной системы заключается в количественном распределении на паровую и жидкую фазы всех компонентов этой смеси при заданных давлении и температуре.

- •Упругость насыщенных паров

- •Термодинамические характеристики газа

- •Эффект Ранка

- •Состояние призабойной зоны пласта

- •Проницаемость призабойной зоны пласта

- •Классификация дисперсных систем по межфазному взаимодействию

- •Фильтрация дисперсных систем через пористые среды

- •Определение диаметра фонтанных труб газовой скважины

- •Принцип работы газлифта

- •Системы и конструкции газлифтных подъёмников

- •Разновидности газлифта, их технологические схемы

- •Преимущества и недостатки газлифтного способа добычи нефти

- •Оборудование газлифтных скважин

- •Пусковое давление

- •Методы снижения пускового давления

- •Тарировка газлифтных клапанов

- •Спуск и подъём съёмных клапанов, используемый инструмент

- •Торпедная перфорация

- •Сверлящая перфорация

- •3.Свабирование

- •4. Имплозия

- •Приборы для измерения давления

- •Устройства для измерения температуры

- •Устройства для измерения расхода природного газа

- •Подготовка скважины к газогидродинамическим исследованиям

- •Технология проведения исследований

- •Определение коэффициентов фильтрационного сопротивления "а" и "в"

- •Обработка результатов исследований газовой скважины на стационарных режимах

- •Пожары и фонтаны на нефтяных и газовых скважинах

- •Лекция №22

- •Средства и методы борьбы с пескопроявлением скважин

- •Лекция 23

- •Основные мероприятия по предупреждению и ликвидации обводнения газовых скважин

- •Классификация методов восстановления производительности обводняющихся скважин

- •Лекция №24

- •Лекция №25

- •Лекция №26

- •Основы ингибирования процесса гидратообразования

- •Ликвидация гидратов природных газов в газопроводах

- •Метод снижения давления в газопроводе

- •Метод устранения гидратов повышением их температуры

- •Устранение гидратных пробок с использованием

- •Метод сублимации гидрата

Пусковое давление

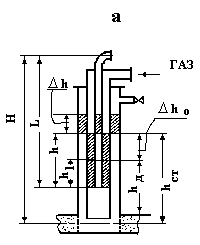

Перед пуском скважина (рис. 5) заполнена жидкостью (дегазированной нефтью, водой или другой жидкостью глушения). Уровень её в скважине соответствует пластовому давлению. Для общности рассмотрения принят двухрядный подъёмник.

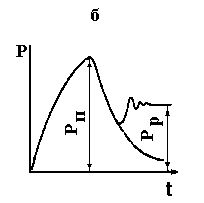

Наибольшее давление газа, которое возникает при пуске, называют пусковым давлением Рп. Давление закачки газа в процессе эксплуатации скважины называют рабочим давлением Рр, причём Рп > Рр. Это обусловлено следующим:

- пуск осуществляется при статическом уровне hст, а работа - при динамическом hд < hст (депрессия уровня Δh0 = hст – hд); соответственно погружение труб под уровень – h1 < h;

- в подъёмных трубах уровень повышается на высоту Δh и на момент поступления газа в НКТ условное погружение составляет h + Δh > h > h1.

Рис. 5. Схема для расчёта пуска скважины в эксплуатацию методом продавки сжатым газом (а) и изменение давления закачиваемого газа на устье во времени при пуске (б)

При пуске вытесняемая жидкость в основном перемещается в подъёмные трубы и затрубное пространство и частично поглощается пластом. Достигнув башмака подъёмных труб, газ поступает в них, и расширяясь, всплывает.

Плотность газожидкостной смеси уменьшается, уровень её повышается до устья, после чего происходит выброс части жидкости, уровень жидкости в затрубном пространстве снижается ниже hст, начинается приток жидкости из пласта. При достаточном расходе газа скважина выходит на рабочий режим.

В процессе снижения уровня жидкости в линии газоподачи до башмака подъёмных труб и повышения уровня смеси в подъёмных трубах до устья давление газа на устье монотонно увеличивается до наибольшего значения Рр. При выбросе жидкости оно резко уменьшается и после нескольких колебаний, обусловленных инерционностью потоков в системе пласт - скважина, выходит на уровень Рр при непрерывном и достаточном расходе газа. В «сухих» скважинах (отсутствие гидродинамической связи скважины с пластом, пласт непродуктивный) оно снизилось бы до значения потерь давления на трение газа (см. пунктирную линию на рис. 5, б).

При пуске скважины создается нарастающая во времени репрессия давления, достигающая значения

![]() ,

(4)

,

(4)

где ρ - плотность скважинной жидкости;

g - ускорение свободного падения.

Под действием этой репрессии происходит поглощение жидкости пластом с расходом, который определяется продолжительностью продавки (темпом подачи газа), упругими процессами перераспределения давления в пласте и состоянием призабойной зоны (коэффициентом продуктивности). Если призабойная зона загрязнена, то в пласт уходит очень мало жидкости. Пренебрегая потерями давления на гидравлическое трение, можно записать пусковое давление у башмака подъёмных труб

![]() (5)

(5)

Неизвестное повышение уровня Δh можно оценить из уравнения баланса (равенства) объёмов жидкости, вытесненной из кольцевого пространства Vк, перемещенной в сообщаемые с атмосферой трубное и затрубное пространства Vт и ушедшей в пласт Vпл:

![]() (6)

(6)

откуда

![]() (7)

(7)

где ψп = Vпл/Vк - коэффициент, характеризующий поглощение жидкости пластом (доля поглощенной жидкости от всей вытесненной).

Так как Vт = (Fт +Fз) · Δh, Vк =Fк h, то уравнение (7) запишем

(Fт +Fз) · Δh = Fк · h(1 – ψп) (8)

откуда

![]() (9)

(9)

где Ft, Fk, Fз - площади поперечного сечения соответственно трубного, кольцевого и затрубного пространств.

Тогда пусковое давление

![]()

где

![]() -

коэффициент, определяемый соотношением

площадей сечений и долей поглощенной

жидкости.

-

коэффициент, определяемый соотношением

площадей сечений и долей поглощенной

жидкости.

При центральной системе подачи газа в формуле (10) величины Fk и Ft следует поменять местами, а для однорядного подъёмника принимают Fз = 0. В формуле (10) площади часто выражают через диаметры труб. Для однорядного подъёмника неучёт толщины стенки труб вносит погрешность менее 5%.

Из анализа формулы (10) следует:

- при ψп > 0, то есть при частичном поглощении жидкости пластом, Рп меньше, чем при отсутствии поглощения (ψп = 0);

- при ψп = 0 определяем Рп с расчётным запасом; в зависимости от соотношения площадей сечений применяемых труб величина mп может изменяться от 1,13 до 8,49, причём большие значения соответствуют однорядному подъёмнику кольцевой системы, средние - двухрядному и наименьшие - однорядному центральной системы;

- при ψп → 1 (полное поглощение) Pп → h· ρ·g; приблизиться к этому можно при очень медленных темпах подачи газа и соответственно большой продолжительности процесса продавки.

Продолжительность процесса продавки можно оценить отношением объёма кольцевого пространства V'к = Fк ·L к расходу закачиваемого газа, приведенному по уравнению Менделеева - Клапейрона к давлению и температуре в скважине. В литературе имеются более точные уравнения, описывающие изменение давления закачиваемого газа во времени с учетом поглощения жидкости пластом.

Если при пуске уровень жидкости в подъёмных трубах достигнет устья раньше, чем газ подойдет до башмака подъемных труб, и начнется перелив жидкости с противодавлением на устье P2 (например, в нефтесборную линию), то максимально возможное пусковое давление (при h +Δh = L) запишется

![]() (11)

(11)

Таким образом, всегда Рп > Pп max.