- •Отраслевая структура национальной экономики Беларуси.

- •2. Промышленный и топливно-энергетический комплексы Беларуси.

- •2.1. Машиностроительная и металлообрабатывающая промышленность.

- •3. Сфера услуг Беларуси.

- •Экономика регионов в Беларуси.

- •Приоритетные и малоэффективные отрасли Беларуси. Исследование аналитика Николая Некрашевича на основе изучения мнения экспертов.

- •Приоритетные и малоэффективные отрасли Беларуси. Подход, предлагаемый ученым-экономистом, аналитиком Леонидом Злотниковым к определению перспективных производств в Беларуси.

2.1. Машиностроительная и металлообрабатывающая промышленность.

Автомобилестроение представлено в Беларуси 38 предприятиями. Крупнейшие из них – Минский автомобильный завод (МАЗ), Белорусский автомобильный завод (БелАЗ), Могилевский автомобильный завод (МоАЗ), Минский завод колесных тягачей (МЗКТ).

Минский автомобильный завод (МАЗ) является одним из крупнейших в Европе производителей большегрузных автомобилей, автопоездов, специализированной и другой автомобильной техники. На МаЗе производят также автобусы (более 1000 автобусов в год). Номенклатура выпускаемой продукции включает более 150 моделей. Продукция МАЗа в основном реализуется в России (более 70%), в Беларуси (около 20%), других странах СНГ (2-3%), странах вне СНГ (3-5%).

Белорусский автомобильный завод (БелАЗ, г. Жодино) специализируется на выпуске карьерных самосвалов большой грузоподъемности (от 30 до 220 т), а также другого тяжелого транспортного оборудования, применяемого в горнодобывающей и строительной отраслях промышленности. БелАЗ входит в число 7 ведущих мировых концернов по производству карьерной техники. В Россию поставляется 75% самосвалов.

Могилевский автомобильный завод (МоАЗ) выпускает погрузчики, крановые шасси, спецшасси для сейсмостойкой техники. На предприятии создан колесный трактор мощностью 300 л.с. для выполнения разнообразных энергоемких работ в сельском хозяйстве и в других отраслях экономики. Разработаны новые образцы автомобильной, строительно-дорожной, коммунальной и специальной техники.

Минский завод колесных тягачей (МЗКТ) осуществляет разработку и производство многоосных автомобилей высокой проходимости. Создано совместное белорусско-китайское предприятие «Санцзян-Волат» в провинции Хубэн.

К автомобилестроению относят также производство мотоциклов, которое сосредоточено на Минском мотоциклетном и велосипедном заводе (Мотовело).

В автомобилестроении получили развитие специализация и кооперирование. Отдельные узлы и детали производят – Минский подшипниковый завод, Борисовский завод «Гидроусилитель», Борисовский завод автотракторного электрооборудования (БАТЭ), Гродненский завод «Автокард», Гродненский завод автоагрегатов, Щучинский завод «Автопровод».

Тракторное и сельскохозяйственное машиностроение включает более 30 предприятий.

Минский тракторный завод (МТЗ) – один из крупнейших производителей пропашных тракторов в мире. Завод обеспечивает 7-8% мирового объема тракторных поставок. Разработан и освоен выпуск новых видов техники, среди них шахтные машины для калийных рудников, комплекс машин для лесного хозяйства, машин для коммунальною хозяйства и дорожного строительства, гусеничный сельскохозяйственный фактор. В настоящее время МТЗ предлагает свыше 60 моделей разных видов техники и более 100 сборочных комплектаций. Планируется довести производственные мощности МТЗ до 75 тыс. тракторов в год (в 1990 г. было выпущено 101 тыс. тракторов). Структура рынков сбыта в 2004-2005 гг. характеризовалась следующими данными: Россия – 52-40%, другие страны СНГ– 23-22%, страны вне СНГ – 25-38% от общего объема выпускаемой продукции (в физическом измерении).

Расширению рынков сбыта способствует создание сборочных производств. Продукция, собранная па территории стран-участниц различных экономических союзов, становится товаром местного производства, что позволяет беспрепятственно проникать на рынки близлежащих стран. Первое сборочное производство было организовано в Польше (1995 г.), затем в Эфиопии и Египте. Предполагается создать сборочные заводы на Кубе, в Болгарии, Казахстане, Иране и других странах.

Минский моторный завод (ММЗ) – крупнейшее предприятие по выпуску дизельных двигателей. Работает в первую очередь па тракторостроение, производит более 70% двигателей по отношению ко всем моторостроительным заводам стран СНГ, выпускающим двигатели сельскохозяйственного назначения. На предприятии разработаны двигатели для установки на автомобилях и автобусах отечественного производства, учтены современные экологические требования. Дизельные двигатели ММЗ обладают достаточно высокой конкурентоспособностью на мировом рынке. Они поставляются отдельным агрегатом или в составе машин (тракторов) более чем в 70 стран мира. Техника, оснащенная дизелями ММЗ, хорошо зарекомендовала себя в США, Канаде, Англии, Швеции, Германии и других странах.

Сельскохозяйственное машиностроение в своем развитии ориентируется в первую очередь на удовлетворение потребностей внутреннего рынка и специализацию сельского хозяйства Беларуси. В настоящее время оно объединяет почти 70 предприятий, где работает около 100 тыс. человек. Номенклатура производимой сельскохозяйственной техники доведена до 430 наименований, что на 90% обеспечивает потребности страны в технике отечественного производства.

Гомельский завод сельскохозяйственного машиностроения (Гомсельмаш) – крупнейшее предприятие отрасли. Предприятие существует достаточно давно. Было создано еще в 1930-е годы. Начинало с изготовления силосорезок, картофелесортировок, соломорезок (1930-е годы), затем производило силосоуборочные комбайны (1950-е годы). В 1976 г. Гомсельмаш перешел на выпуск самоходных кормоуборочных комбайнов. В 1985 г. производил 14 тысяс комбайнов в год, однако после распада Советского Союза объем выпуска резко сократился. Так, в 1995 г. объем выпуска составил всего 0,8 тысяч комбайнов.

В настоящее время «Гомсельмаш» производит машины 40 различных модификаций. На заводе спроектировано и поставлено на производство универсальное энергетическое средство, приспособленное для навешивания на него различных агрегатов для уборки всех видов кормов и свеклы, освоено производство зерноуборочного комплекса. Новый комплекс уборочных машин «Полесье» мощностью до 350 л.с. включает: универсальное энергетическое средство, навесной кормоуборочный комбайн, шестирядный свеклоуборочный комбайн, четырехрядный картофелеуборочный комбайн, комплект оборудования для зерноуборки.

В городе Лида работает второе в стране предприятие по производству комбайнов – это Лидаагропроммаш. Данное предприятие осуществляет выпуск зерноуборочных комбайнов «Лида-1300». В отличие от «Гомсельмаша», который спроектировал и использовал универсальное энергетическое средство, на «Лидаагропроммаш» выбрали классическую схему и классический монокомбайн. По результатам сравнительного анализа технических характеристик он приравнивается к лучшим мировым образцам. ОАО «Лидаагропроммаш» является также одним из ведущих отечественных производителей различных типов сеялок.

Производство техники, обеспечивающей механизацию основных работ в картофелеводстве и овощеводстве, сосредоточено на втором крупнейшем в стране заводе сельскохозяйственного машиностроения в г. Лида (Лидсельмаш). Здесь выпускают картофелесажалки, картофелеуборочные и капустоуборочные машины.

Машины и оборудование для кормопроизводства и механизации животноводства производятся на предприятиях Мозыря, Могилева, Бреста, Светлогорска, Гродно, Слонима; техника для внесения органических и минеральных удобрений – в Бобруйске (Бобруйскатромаш).

В Беларуси была реализована Республиканская программа создания сельскохозяйственной техники и оборудования для производства и переработки сельскохозяйственной продукции на 2002-2005 годы.

Станкостроительная и инструментальная промышленность является базой научно-технического прогресса в машиностроении.

Объединяет предприятия по производству автоматических линий, металлообрабатывающих станков, универсальной технологической оснастки, кузнечно-прессового и литейного оборудования, металлоообрабатывающего инструмента, гидроаппаратуры и других изделий обшемашиностроительного назначения. То есть станкостроение и инструментальная промышленность – это, по сути, вспомогательная отрасль к машиностроению в Беларуси.

Станкоинструментальная подотрасль представлена 52 предприятиями.

Номенклатура выпускаемой продукции включает примерно 350 типоразмеров металлорежущих станков, 60 типоразмеров деревообрабатывающих станков, 45 типоразмеров кузнечно-прессовых машин. Удельный вес продукции, поставляемой на экспорт, составляет более 40%, в том числе в страны СНГ– 36%, в дальнее зарубежье – 4-5%.

Крупнейшие предприятия станкоинструментальной промышленности Беларуси: Минский завод автоматических линий имени П.М. Машерова (МЗАЛ), Минский станкостроительный завод имени Октябрьской революции (МЗОР), Минский станкостроительный завод имени С.М. Кирова, Витебский станкостроительный завод «Вистан», Витебский станкостроительный завод «Визас», Гомельский станкостроительный завод имени С.М. Кирова, Гомельский завод станочных узлов и завод «Гидропривод», Гомельский литейный завод «Центролит», Оршанский станкостроительный завод «Красный борец». Станкостроение получило развитие также в Барановичах (заводы автоматических линий и станкопринадлежностей), Молодечно (станкостроительный завод), Пинске (Кузлитмаш).

Металлорежущий, слесарно-монтажный и другой инструмент производится па большинстве машиностроительных предприятий и специализированных заводах в Минске, Кобрине, Орше, Борисове.

Особое место занимает завод алмазного инструмента (филиал Гомельского предприятия Кристалл. Здесь освоена вся гамма алмазного инструмента, применяемого в промышленности Беларуси, включая алмазный инструмент для металлообработки, стеклообработки, камнеобработки, алмазообработки, а также алмазные порошки и пасты.

Намечается реструктуризация предприятий для специализации по конкретным видам продукции, создание дочерних фирм на основе существующих подразделений с сохранением координационного руководства со стороны головного предприятия. Разрабатывается проект организации Республиканского станкоинструментального холдинга, включающего отраслевые структуры: станкостроение; инструмент и технологическая оснастка; межотраслевые производства; технические, внешнеэкономические структуры и структуры маркетинга.

В Беларуси в настоящее время завершается реализация Государственной целевой программы «Станкостроение Республики Беларусь», действие которой рассчитано на период до 2010 г.

Приборостроительная, радиотехническая, электротехническая, электронная, оптико-механическая промышленность — относительно новая группа отраслей машиностроения Беларуси. Для их обобщающей характеристики используются понятия точное (сложное) машиностроение, наукоемкий комплекс машиностроения. Данные отрасли машиностроения в наибольшей степени соответствуют экономическим условиям страны, так как ориентированы на использование квалифицированных рабочих, инженерно-технических работников, научно-технического и инновационного потенциала. Вместе с тем, они относятся к неметаллоемким и неэнергоемким отраслям, что также важно для страны, которая не имеет крупной металлургии и энергетики.

Основными предприятиями приборостроения Беларуси являются: Борисовское предприятие «Экран» (выпускает технику для навигации и пилотирования самолетов, антиблокировочные автомобильные системы, сложные электроприборы); Витебский завод электроизмерительных приборов (электроизмерительные приборы, преобразователи измерительные, электросчетчики электронные, микрокомпрессоры); Гомельский завод измерительных приборов (аналитические приборы и электродные системы); Бобруйский завод весоизмерительных приборов.

Радиотехническая промышленность специализируется на разработке и производстве телерадиоаппаратуры, средств связи, технически сложных товаров народного потребления, продукции для различных отраслей экономики. Она включает свыше 70 научно-производственных объединений, заводов, научно-исследовательских и проектно- технологических институтов. По отдельным оценкам, объем продукции отрасли составляет около 35% от объема подобной продукции, производимой в странах СНГ.

Телевизионное производство развивалось наиболее высокими темпамп в 1980-1990 гг., когда был достигнут уровень годового производства 1,3 млн. телевизоров цветного изображения (18% от их выпуска по бывшему СССР в целом).

В Беларуси имеется два телевизионных завода – это предприятие Горизонт в Минске и предприятие Витязь в Витебске. В 2005 г. произведено 1,300 млн. телевизоров цветного изображения (в 7,4 раза больше, чем в 1995 г.).

Разработка и производство средств связи, других видов изделий осуществляются на следующих предприятиях: Минское производственное объединение вычислительной техники (МПОВТ), Минский приборостроительный завод, Молодечненский радиозавод «Спутник», Минский завод «Калибр» , Новополоцкий завод «Измеритель».

Электронная промышленность призвана обеспечивать радиотехническую промышленность и приборостроение интегральной элементной базой и компонентами. Электронная промышленность становится главной движущей силой экономики многих стран мира. Так, например: если продажа 1 т сырой нефти может принести до $20 прибыли, то 1 кг промышленной продукции в сложной радиоэлектронной бытовой технике дает прибыль до $50, в авиации – до $500-600, в электронике – до $3000 долларов (1 кг кристаллов современных сверхбольших интегральных схем стоит в 2,4 раза дороже 1 кг золота).

Электронная промышленность Беларуси включает: Концерн «Планар» в Минске, предприятие «Интеграл» в Минске, Витебское предприятие «Монолит», Пружанский завод радиодеталей, Минский НИИ радиоматериалов. Основная выпускаемая предприятиями продукция – интегральные микросхемы, полупроводниковые приборы, медицинская техника и оборудование, включая искусственный клапан сердца.

Одним из наиболее массовых изделий, разработанных на основе использования новых технологий, стали микросхемы для многофункциональных электронных часов и микрокалькуляторов. Серийное освоение разработанных интегральных схем позволило предприятию «Интеграл» удерживать в отдельные годы до 80% мирового рынка кристаллов (чипов) для электронных часов и более 10%, рынка микросхем для калькуляторов, увеличив общий объем производства интегральных микросхем до 600 млн. штук в год. Наращиваются поставки новых микросхем в Россию, где они используются при создании высокосложной электроники – от телевизора до систем управления международной космической связи «Альфа».

Электротехническая промышленность Беларуси представлена производством электродвигателей, трансформаторов, электроприборов для промышленных и бытовых целей; светотехнической продукции, ламп накаливания общего и специального назначения, другой продукции. Отрасль включает 16 предприятий, наиболее крупными из которых являются: Минский электротехнический завод имени В.П. Козлова, выпускает трансформаторы, оборудование для электростанций; Могилевскнй завод «Электродвигатель» выпускает электродвигатели; Гомельский завод «Электроаппаратура» — низковольтную аппаратуру; Лидскпй завод электроизделий – светотехническую продукцию; Брестский электроламповый завод – лампы накаливанпя общего и специального назначения. Кабельно-проводниковые изделия производят предприятия «Беларускабель» (Мозырь), «Гомелькабель», Щучинский завод «Автопровод».

Оптико-механическая промышленность Беларуси – важнейшая отрасль наукоемкого комплекса Беларуси. Специализируется па производстве космической и авиационной топографической аппаратуры; киноаппаратуры; фотографических комплексов; приборов и дальномеров, в том числе с использованием лазеров; приборов ночного видения; оптико-электронных устройств для бронетанковой техники, стрелкового и охотничьего оружия; медицинской аппаратуры с лазерными системами. На предприятиях отрасли производятся также станки для обработки оптических деталей, вакуумные установки для нанесения покрытий на оптические детали станки для резки стекла, кварца, керамики. Многие виды оптико-электронных и лазерных разроботок находятся па уровне мировых научно-технических стандартов.

Первенцем оптического приборостроения в Беларуси являлся Минский механический завод имени С.П. Вавилова (1957 г.). На его базе было создано Белорусское оптико-механическое объединение «БелОМО», куда вошли вновь построенные заводы с замкнутыми циклами производства: Лидский завод «Оптик», заводы «Зенит» (Вилейка), «Свет» (Жлобин), «Диапроектор» (Рогачев), Сморгонскнй завод оптического станкостроения, комплекс научно-исследовательских лабораторий. Созданы совместные предприятия оптического направления е зарубежными фирмами («Цейсс-БелОМО», «БелОМО-Космар»). За 1996-2010 гг. в отрасли заметно увеличилась доля потребительских товаров, которые поступают на внутренний рынок и в страны СНГ.

На рынках стран дальнего зарубежья реализуется в основном оптическая продукция (прицелы как для стрелкового оружия, так и для бронетанковой техники, сложная медицинская техника). Основные потребители продукции являются – арабские страны (Египет, Ливия), страны ЕС (Чехия, Словакия, Нидерланды, Италия), Индия.

В Беларуси в текущем году заканчивается реализация «Государственной программы развития и повышения эффективности работы микроэлектронной отрасли Республики Беларусь на 2001-2010 гг.». Приоритетными направлениями научно-технической деятельности в отраслях наукоемкого комплекса определено создание: систем и средств обработки информации, систем навигационно-временного обеспечения, информационных технологий, компьютерных средств и систем; систем и средств измерения и технической диагностики; компьютерных технологий проектирования и производства новой техники; оптико-механических и оптико-электронных изделий нового поколения; энергетических средств, силовых трансформаторов, электротехнической элементной базы и материалов; нового поколения интегральной элементной базы для промышленной и бытовой техники на основе субмикронных, элионных и высоковольтных технологий, специального технологического оборудования для ее производства, функциональной СВЧ-электроники, оптоэлектроники и микросенсорики; медицинской техники; цифровых телевизионных приемников и аппаратуры.

___________________________________________________________________________

Существуют разные точки зрения на перспективность развития в Беларуси приборостроительной, радиотехнической, электротехнической, электронной, оптико-механической промышленности.

Первая точка зрения: Эти отрасли представляют собой так называемое точное машиностроение, наукоемкий комплекс машиностроения. Они в наибольшей степени соответствуют экономическим условиям страны, так как относятся к неметаллоемким и неэнергоемким отраслям, что также важно для Беларуси, которая не имеет крупной металлургии и энергетики. Они также ориентированы на использование квалифицированных рабочих, инженерно-технических работников, научно-технического и инновационного потенциала.

Вторая точка зрения: Электронная и электротехническая отрасли входят в тройку отраслей, которые не имеют будущего в Беларуси (вместе с текстильным производством, трикотажными и швейными фабриками).

Особенно это справедливо по отношению к тем производствам, которые производят бытовые электроприборы – телевизоры, электрочайники, пылесосы, стиральные машины.

Стоит вопрос о скорейшей продаже таких предприятий иностранному инвестору. В противном случае им придется закрываться. По первому пути пытается идти «Горизонт», создающий совместные предприятия с достаточно конкурентоспособными на этом рынке китайскими и тайваньскими концернами. Однако насколько эффективны будут эти проекты в случае закрытия российского рынка, на который они ориентированы, трудно сказать.

____________________________________________________________________________

Строительное, дорожное и коммунальное машиностроение Беларуси.

Отрасль специализируется на производстве строительно-дорожных, мелиоративных, сельскохозяйственных, лесных машин на базе гусеничных факторов и автомобилей; строительно-отделочной техники, оборудования для промышленности строительных материалов и коммунального хозяйства, машин для бетонных, земляных, отделочных, кровельных, гидроизоляционных и общестроительных работ. Выпускаются бульдозеры, погрузчики, аэродромные уборочные машины, снегоочистители, тротуароуборочные машины, бетоносмесители, окрасочные агрегаты, малярные станции, компрессоры, насосы.

Наиболее крупные предприятия подотрасли: Предприятие Амкодор (Минск); завод «Могилевтрансмаш»; лифтостроительный завод «Могилевлифтмаш»; Мозырский машиностроительный завод; Волковысский завод кровельных и строительно-дорожных машин; Белорусский экскаваторный завод (г.п. Кохоново), предприятие «Белкоммунмаш» (Минск). предприятие «Строймаш» (Минск)..

В Беларуси получило развитое машиностроение для легкой и пищевой промышленности, торговли и общественного питания. Производством оборудования и запасных частей для легкой промышленности занимаются десятки предприятий, и только одно из них специализированное – это предприятие «Завод швейных машин» в Орше (выпускает промышленные и бытовые швейные машины, раскройное оборудование). Большая часть необходимого оборудования производится на самих предприятиях легкой промышленности.

Машиностроение для пищевой промышленности, торговли и общественного питания специализировано на разработке и выпуске комплектов оборудования для переработки мяса крупного рогатого скота и птицы, производства колбасных изделий, конвейерных линий для разделки мяса и птицы, оборудования для мясокомбинатов. Значительными масштабами производства оборудования для торговли и общественного питания выделяются следующие предприятия: Брестский машиностроительный завод (машины и оборудование для мясокомбинатов); Барановичское предприятие «Торгмаш» (машины и оборудование для предприятий массового питания и торговли – мясорубки, картофелечистки, машины протирочные, шкафы холодильные, павильоны тортовые, мини-кафе, мини-рынки, торговые навесы); Гродненский завод торгового машиностроения (торгово-технологическое оборудование и инвентарь, посудомоечные машины, электроводонагреватели); Минское предприятие «Экспериментально-конструкторское бюро машиностроения» (оборудование для мясокомбинатов, изготовление и монтаж цехов первичной переработки скота и птицы).

Машиностроительные предприятия осуществляют выпуск широкой номенклатуры разнообразных технологически сложных потребительских товаров длительного пользования. Среди них выделяют следующие группы товаров: телевизоры; бытовая техника для приготовления и сохранения пищи (холодильники и морозильники); бытовая техника для регулирования климата в домах (электрокамины); техника для ухода за одеждой (утюги, стиральные машины). К 2015 г. предусматривается увеличение выпуска телевизоров в Беларуси до 2 млн.., из них на экспорт планируется поставить примерно 1,7 млн. штук.

Производство холодильников сосредоточено на Минском заводе холодильников «Атлант». В 1962 г. завод выпустил первую партию холодильников, с 1964 г. ведется серийное производство холодильников. Выпуск холодильников и морозильников за 1991-2005 гг. возрос в 1,4 раза; экспорт производимой продукции распределяется следующим образом: Россия – 77%, другие страны СНГ – 19%, страны вне СНГ – 4% (данные за 2005 г.).

В Беларуси получили развитие и другие виды машиностроения – судостроение (Витебск, Речица, Гомель, Пинск), производство машин для добычи торфа (Гомель).

В Беларуси продолжается реализация Концепции и Программы развития промышленного комплекса Республики Беларусь на 1998-2015 гг. Политика структурных преобразований предусматривает повышение удельного веса отраслей и производств передового технологического уклада – электроники, точного машиностроения, приборостроения.

Химическая и нефтехимическая промышленность является одной из важнейших отраслей промышленного комплекса Беларуси.

Роль ее возрастает в связи с тем, что она расширяет сырьевую базу промышленности и строительства, обеспечивая их новыми эффективными материалами. Кроме того, применение минеральных удобрений способствует интенсификации сельского хозяйства.

Для отличника. История становления химической промышленности в Беларуси. Крупная химическая промышленность в Беларуси стала развиваться в 1930-е годы. В 1930 г. в Могилеве был построен завод искусственного волокна, который производил 40% химических волокон СССР. Уже в 1940 г. удельный вес отрасли в общем объеме промышленной продукции БССР составлял 4%. В 1957 г. был сдан в эксплуатацию Полоцкий завод стекловолокна, в 1959 г. – Могилевский регенераторный завод, в 1958-1961 гг. построен 1-й Солигорский калийный комбинат (это стало началом создания в Беларуси горнохимической промышленности). Первую продукцию в 1963 г. выпустил Гродненский азотнотуковый завод, в 1965 г. – 2-й Солигорский комбинат, Светлогорский завод искусственного волокна, Борисовский завод пластмассовых изделий, Лидский лакокрасочный, в 1966 г. – Гомельский химический завод, в 1968 г. – Полоцкий химкомбинат, в 1969 г. – 3-й Солигорский комбинат, в 1970 г. – Могилевский комбинат синтетического волокна, в 1973 г. – Брестский завод бытовой химии.

Богатство ресурсов калийной и каменной солей, древесины, фосфоритов, мела и известняков, природных красителей, отходов сельскохозяйственного производства и других отраслей промышленности в сочетании с трудовыми ресурсами и большим спросом на продукты химической отрасли способствовали ее развитию в Беларуси. Важную роль сыграло и выгодное экономико-географическое положение страны (например, это важно при поставке калийных удобрений на экспорт в порты стран Балтии).

Фактически основные предприятия химической и нефтехимической отрасли были созданы в Беларуси в последние 40-45 лет. Многие из них строились на основе передовых технологий иностранных фирм. Поэтому отрасль развивалась стабильно, а удельный вес ее в структуре промышленного комплекса повышался.

____________________________________________________________________________

В 2005 г. па долю химической и нефтехимической промышленности приходилось 11,3% валовой продукции промышленного комплекса, в ней было занято 9,6% численности промышленно-производственного персонала, сконцентрировано 19,6% основных промышленно-производственных средств. Число предприятий в отрасли за 1990-2010 гг. удвоилось и составило 79, основная часть их входит в состав концерна «Белнефтехим». Кроме того, отдельные предприятия находятся в системе Министерства лесного хозяйства и других ведомств (подотрасль – лесохимия).

К 2005 г. доля государственной собственности в отрасли (число предприятий и производств) составила 4,2%, частной – 89,4%, иностранной – 6,4%. Однако государству принадлежат крупнейшие предприятия, которые производят 37,4% валовой продукции химической и нефтехимической промышленности, а доля занятых составляет 29,4%.

Химическая и нефтехимическая промышленность всегда отличалась относительно высокой рентабельностью производства. В 2005 г. она составила 30,2% (в то время как в целом по промышленности – 15,4%)

Одной из основных проблем отрасли, как и всего промышленного комплекса, является износ активной части основных фондов (более 70%, а по некоторым производствам – 80%). Темпы же их обновления недостаточны. Для отрасли характерна высокая энергоемкость продукции. Многие виды сырья поставляются по импорту, что сказывается на себестоимости продукции. Дорого обходится перевозка необходимого сырья. Беларусь несет большие затраты на транспортировку калийных удобрений на мировые рынки. И хотя, например, минеральные удобрения, производимые в стране, соответствуют мировым стандартам и пользуются спросом па мировых рынках, они отличаются достаточно высокой себестоимостью.

Химическая промышленность производит примерно 90%, а нефтехимическая – лишь 10%. В состав химической и нефтехимической промышленности включают также химико-фармацевтическую, микробиологическую, лесохимическую отрасли.

Химическая промышленность Беларуси объединяет несколько групп более мелких отраслей и производств, сходных между собой по характеру химической технологии. Сегодня в отрасли возникла необходимость в структурной перестройке, направленной на увеличение удельного веса выпуска наукоемкой и конкурентоспособной продукции, производство сложных комплексных минеральных удобрений, выпуск пластиков, конструкционных полимерных материалов.

Горнохимическая промышленность занимается добычей и переработкой различных видов горнохнмического сырья. В условиях Беларуси включает добычу калийной и поваренной солей, производство калийных удобрений. Перспективны для добычи и другие виды минерального сырья, предназначенные для использования в химической промышленности, – минеральные рассолы, фосфориты, ряд химических элементов, извлекаемых попутно при добыче калийной соли. Высокоминерализованные рассолы могут служить сырьевой базой для получения йода, брома, калия, магния и многих других химических элементов. Разработан проект «Промышленные рассолы Припятского прогиба», реализация которого позволит ежегодно получать около 160 т брома и 1,2 т йода.

Основной отраслью химической промышленности является производство минеральных удобрений. Беларусь – одна из немногих стран мира, в которой представлено производство всех трех основных видов удобрений – азотных, калийных и фосфатных. Наибольший удельный вес занимает производство калийных удобрений – 85%, далее идут азотные – 12% и фосфатные – 3% (в пересчете на 100% питательных веществ в 2005 г.). Удельный вес сложных и концентрированных минеральных удобрений в общем объеме производства минеральных удобрений составляет 13%.

Ведущие позиции занимает калийная промышленность. Выпуском калийных удобрений занимается Солигорское предприятие «Беларуськалий», созданное в 1975 г. Оно объединяет 4 калийных комбината, сосредоточивает 14% мировых мощностей по выпуску калийных удобрений и 16% их мирового экспорта (с учетом продукции российского Уралкалия – более 30%). В 2004-2005 гг. экспорт калийных удобрений составил около 90% от их общего выпуска в Беларуси. Сбыт продукции осуществляется в страны Азии, Латинской и Северной Америки, Африки – всего в 54 страны мира. При этом были полностью удовлетворены потребности в калийных удобрениях внутри страны. Экспорт калийных удобрений распределялся следующим образом: страны СНГ – 3%, вне СНГ – 97% (2005 г.).

Предприятие «Беларуськалий» является одним из крупнейших в мире и самым крупным на территории СНГ производителем калийных минеральных удобрений. Предприятие функционирует на базе Старобинского месторождения калийных солей и включает четыре рудоуправления, вспомогательные цеха и обслуживающие подразделения, в которых заняты 20 тыс. человек.

С 2006 г. сбыт продукции начала осуществлять белорусско-российское предприятие «Белорусская калийная компания» (БКК). Это совместный проект Беларуси («Беларуськалий») и России («Уралкалий»). Созданное совместное предприятие является самым крупным и контролирует 35% мирового калийного рынка. С основанием БКК исчезла необходимость в многочисленных фирмах-посредниках, которые занимались перепродажей калийной продукции за границу, – в итоге стоимость ее постоянно увеличивалась. Торговыми операциями БКК управляет головной офис, который расположен в Минске, при содействии пяти представительств компании за рубежом. Региональные представительства компании действуют в Дели, Пекине, Сингапуре, Сан-Паулу и Чикаго. БКК экспортирует калийные удобрения в Европу, США, Центральную и Южную Америку, Африку, Азиатско-Тихоокеанский регион, Индию и Китай. Доля БКК на мировом рынке калийных удобрений составляет свыше 30%. БКК предлагает следующие продукты: стандартный хлорид калия (белый и розовый), гранулированный хлорид калия (бело-розовый), технические и сельскохозяйственные разновидности.

Кроме того, объединение «Беларуськалий» выпускает техническую соль, используемую на теплоэлектростанциях, кормовую соль для крупного рогатого скота. Часть галитовых отходов (4,6%) используется в коммунальном хозяйстве. Перед предприятием стоит задача сохранения достигнутого уровня производства. Поэтому особое влияние уделяется укреплению сырьевой базы.

В 2003 г. начато строительство Краснослободского рудника, что позволит сохранить, а затем и увеличить уровень производства хлористого калия. Рудник строится за счет собственных средств предприятия «Беларуськалий» с использованием только белорусских стройматериалов. В 2009 году была запущена первая очередь Краснослободского рудника, где за год добыто 584 тыс. т руды. Вторую очередь строительства этого объекта планируется ввести в эксплуатацию в 2011 г., ввод третьей очереди запланирован на 2013 г. Всего за период строительства рудника было освоено около Br600 млрд. Для выхода рудника на проектную мощность потребуется еще Br200 млрд. Ввод в строй Краснослободского рудника позволит примерно на 50 лет обеспечить сырьем второе рудоуправление ПО «Беларуськалий».

Также продолжается строительство еще одного рудника – Березовского. Строительство Березовского рудника ведется с 2006 г., завершить проект намечено в 2012 г. Планируется, что мощность рудника составит 6 млн. т руды в год, что позволит поддерживать сырьевую базу первого рудоуправления предприятия. Строительство объекта оценивается в Br850 млрд. На возводимом руднике уже построено 19 объектов наземного комплекса. Предприятие «Беларуськалий» планирует инвестировать в 2010 г. в строительство Березовского рудника Br158 млрд. Завершается строительство моста, по которому пройдет конвейерная линия для транспортировки руды с Березовского рудника на сальвинитовую обогатительную фабрику-1. По данным на 1 августа 2010, ствол 75 пройден до отметки 412 м, выполнены монтаж тюбингового крепления и гидроизоляция ствола. На стволе 76 проходка выполнена до отметки 418 м, ствол также закреплен бетоном, завершена его гидроизоляция.

Новое строительство рудников на ПО "Беларуськалий" позволит предприятию укрепить свои позиции на мировом рынке калийных удобрений. Планируется, что общая производительность этих двух рудников – Краснослободского и Березовского – составит 12 млн. т руды в год. Концепция развития предприятия «Беларуськалий» на период до 2015 г. предусматривает поддержание и расширение рудной базы предприятия, увеличение проектной мощности по выпуску калийных удобрений до 9,65 млн. т в год в физическом весе к 2015 г., обновление основных производственных фондов, сохранение достигнутого и увеличение экспортного потенциала предприятия.

В связи с мировым кризисом многие страны решили развивать технологию производства калийных удобрений. На протяжении последних 30 лет этого не происходило, а сейчас строятся новые предприятия в России, Туркменистане, Вьетнаме и других странах. И для того чтобы поддержать производство калийных удобрений в Беларуси, было принято решение о том, что Беларуськалий, который контролирует порядка 15% мирового рынка удобрений, должен значительно расширить ассортимент своей продукции.

Азотные удобрения производит предприятие «Гродно Азот». Первая продукция – аммиачная селитра – была получена в 1963 г. Здесь производят аммиак, азотные удобрения (карбамид, жидкое азотную кислоту, метанол). Более 50% продукции отправляется на экспорт. Основное сырье – природный газ, который импортируется из России.

Фосфатные удобрения производятся на предприятии «Гомельский химический завод». Он выпускает более 20 видов продукции: серную кислоту, суперфосфат, комплексные удобрения (азотно-фосфатно-калийные) с включением в их состав различных добавок, кормовые добавки для крупного рогатого скота. По своему качеству многие виды удобрений не уступают зарубежным аналогам, часть продукции экспортируется. Завод работает на привозном сырье, которое поступает из России (апатитовый концентрат горнодобывающих предприятий Мурманской области).

Беларусь имеет развитую промышленность химических волокон и нитей. На долю страны приходится 54% общего объема производства химических волокон и нитей в СНГ. По отдельным видам продукции (полиэфирные волокна и нити, полиакрилонитрильные волокна, вискозная кордная ткань) Беларусь является монополистом на рынках СНГ. Разнообразную продукцию выпускают следующие предприятия отрасли:

Светлогорское предприятие «Химволокно» – один из крупнейших в Европе производителей искусственных и синтетических нитей. В состав объединения входят два крупнейших завода: 1) завод полиэфирных текстильных нитей, выпускающий нити в широком диапазоне с разнообразной гаммой цветов; 2) завод искусственного волокна объединяет производство полимерных и углеродных материалов; вискозного корда класса «супер», используемого в наиболее востребованных шинах легковых автомобилей; полипропиленового материала, используемого в медицине и сельском хозяйстве, в легкой промышленности и строительстве.

Могилевское предприятие «Химволокно» (выпускает искусственные (вискозные) и синтетические волокна (полиэфирные волокна и нити, нетканые материалы). В 2007 г. Европейская комиссия проводила антидемпинговое расследование в отношении поставок в ЕС химических волокон предприятия «Могилевхимволокно».

Предприятие «Гродно Химволокно» (полиамидные нити, предназначенные для кордных капроновых тканей, конвейерных лент, резинотехнических изделий, тарных тканей, потребительских товаров),

Предприятие «Полимир» в Новополоцке представляет собой высокоавтоматизированное предприятие, производящее широкий ассортимент продукции: полиэтилен высокого давления, акриловые волокна, продукты органического синтеза и малотоннажной химии, углеродные фракции, потребительские товары. В процессе создания производственно-технической базы предприятия использовались технологии крупнейших фирм Великобритании, Японии, Германии и Италии, что позволяет производить продукцию высокого качества. Более 60% выпускаемой продукции идет на экспорт в Россию, Германию, Финляндию, Польшу, Иран, страны Балтии, Венгрию, Китай, Болгарию. Продукция предприятия «Полимир» используется в производстве кабеля, упаковочных материалов, изготовлении ковров, тканей и трикотажных изделий, искусственного меха, товаров бытовой химии, бумаги, синтетического каучука.

Бытовая химия. Барановичское предприятие «Бархим» является крупнейшим производителем стиральных порошков и других товаров бытовой химии в Беларуси (80% от совокупных объемов производства синтетических моющих средств). Предприятие «Бархим» (в прошлом горпромкомбинат) было создано в 1940 г. Производит 20 видов продукции, закупает 180 наименований технологического сырья. В связи с отсутствием в отечественной промышленности требуемых для предприятия видов сырья закупается значительное количество импортных материальных ресурсов. Зачислено в состав валообразующих предприятий Беларуси. В 2010 году запланировано завершение технического перевооружения участка товаров бытовой химии за счет внедрения нового прогрессивного технологического оборудования по производству порошковых гранулированных синтетических моющих средств и оборудования для фасовки в картонную пачку и полимерную упаковку. Проект включен в отраслевую программу импортозамещения на 2008-2010 годы, утвержденную председателем концерна «Белнефтехим» и в Программу замещения импортных моющих средств и сырья для их производства на 2008-2011 годы. Введение в эксплуатацию автомата для расфасовки СМС в картонную пачку позволит увеличить производительность труда в 1,5-2 раза и довести ее до 150-200 пачек в минуту.

Стекольная промышленность Беларуси. Полоцкое «Стекловолокно» является крупным предприятием по производству синтетических смол и пластмасс. Оно выпускает стекловолокно, стеклоткани, стеклосетки. Производственные мощности предприятия рассчитаны на выпуск более чем 17 тыс. т стекловолокна и изделий из него (от теннисных ракеток до элементов космических комплексов); продукция экспортируется в более чем 30 стран мира. Синтетические смолы производятся также в Новополоцке, Могилеве и других городах.

Белорусско-австрийское совместное предприятие «Стеклозавод Елизово» (пос. Елизово Осиповичского района) – это крупнейшее в Беларуси, динамично развивающееся предприятие стекольной отрасли с 90-летней историей. Завод основан в 1913 году. С 2002 года предприятие реализует проект реконструкции и технического перевооружения, конечной целью которого является создание нового стеклотарного производства европейского уровня. Это позволит занять активную позицию в стекольной отрасли России и Беларуси. Входит в перечень валообразующих предприятий Беларуси.

Преприятие «Гомельстекло» освоило серийное производство стеклопакетов по TPS технологии. На территории стран СНГ действует лишь две аналогичных линии производящие стеклопакеты по данной технологии. Предприятие «Гомельстекло» ввело в строй новую немецкую линию по производству высококачественного листового полированного стекла. Предприятие «Гомельстекло» входит в перечень валообразующих предприятий Беларуси.

Фармацевтическая промышленность Беларуси. Предприятие «Белмедпрепараты» (Минск) – крупнейшее фармацевтическое предприятие Беларуси. Создано 80 лет назад и является родоначальником фармацевтической промышленности Беларуси. Является единственным в Беларуси производителем кровезаменителей, инсулиновых, ферментных и биогенных препаратов, препаратов для лечения онкологических заболеваний и туберкулеза, наркотических и психотропных веществ. Номенклатура выпускаемой продукции составляет 300 наименований и более чем 20 фармакотерапевтических групп: антибиотики, детоксирующие средства, метаболики, нейротропные средства, препараты для лечения патологии глаз, ЖКТ, опорно-двигательного аппарата.

Другие предприятия фармацевтической промышленности Беларуси – Несвижский завод медицинских препаратов, Минскинтеркапс, Фармлэнд, Гродненский завод медицинских препаратов, Завод Изотрон, Экзон, БелАсептика, Лекфарм (Логойск).

Деятельность отрасли координирует специально созданный Белорусский государственный концерн по производству и реализации фармацевтической и микробиологической продукции (концерн «Белбиофарм»).

Борисовский завод пластмассовых изделий выпускает более 200 наименований продукции, в том числе пластмассовую тару (для промышленности сельского хозяйства, торговли, для дома), мебель, подносы.

Из отраслей основной химии в Беларуси получила развитие лакокрасочная промышленность. Крупнейшим предприятием отрасли является предприятие «Лакокраска» (Лида). Здесь выпускается около 30 видов лаков, более 50 видов эмалей, ежегодно осваивается не менее 15-20 новых марок красок различных цветов. Обладая значительным экспортным потенциалом, продукция поступает на рынки стран СНГ (прежде всего в Россию, страны Балтии, Польшу).

В Минске создано белорусско-германское предприятие «Оли-Бело», где производятся универсальные высококачественные эмали широкой цветовой гаммы, обладающие высокой атмосферостойкостью и эластичностью. Предприятия по производству лакокрасочной продукции работают в Пинске, Могилеве, Гомеле, Дзержинске.

Бытовая химия представлена производством синтетических моющих средств (Брест, Барановичи).

Нефтехимическая промышленность Беларуси производит синтетические материалы и изделия преимущественно на основе продуктов переработки нефти и природного газа (продукты основного органического синтеза – этилена, пропилена, полиэтилена, поверхностно-активных веществ, резиновые и резинотехнические изделия). В Беларуси она специализируется на производстве и ремонте шин, резинотехнических изделий, резиновой обуви, резиновых изделий широкого потребления.

Наиболее масштабной отраслью является шинная и резинотехническая промышленность. Предприятие «Белшина» (Бобруйск) – один из крупнейших производителей шин среди стран СНГ и Европы. В состав предприятия входят три шинных завода: завод крупногабаритных шин (170 тыс. штук), завод массовых шин (2,5 млн. штук) и завод сверхкрупногабаритных шин. В состав объединения входят также механический завод и шиноремонтное производство. Почти 30% своей продукции ОАО «Белшина» поставляет на комплектацию производимой в Беларуси техники. Основными потребителями белорусских шин на первичном рынке являются РУП «МАЗ», РУП «МТЗ», ПО «БелАЗ». Более половины продукции реализуется за рубежом – в 50 странах мира. Основной внешнеторговый партнер – Россия, доля которой в общем объеме экспортируемой продукции составляет 60%. Из других стран СНГ наиболее значительными партнерами являются Украина и Казахстан.

Крупномасштабные нефтехимические производства функционируют на предприятии «Полимир» в Новополоцке.

Производство резинотехнических изделий сосредоточено на предприятиях Кричева, Копыля, Гомеля, Мозыря.

Модернизация предприятий химической и нефтехимической промышленности. Крупнейшие предприятия отрасли были построены в 1960-1970-е годы, часто с использованием иностранных технологий. Поскольку у предприятий в настоящее время часто отсутствуют необходимые финансовые ресурсы, первоочередной проблемой для них является поиск и привлечение иностранных инвесторов. Приоритетные инвестиционные проекты, срок реализации которых заканчивается в 2010 г., предусматривают технологическую модернизацию следующих предприятий химической и нефтехимической промышленности: «Могилев Химволокно», «Светлогорское «Химволокно»; «Гродно «Химволокно», Новополоцкий «Полимир»; «Гродно Азот»; «Полоцк-Стекловолокно»; Бобруйское предприятие «Белшина».

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Легкая промышленность Беларуси.

Для отличника. Немецкий концерн Adidas, занимающий ведущие позиции в мире на рынке спортивной одежды и обуви, разместил заказ на бобруйской швейной фабрике ОАО «Славянка». Руководство и сотрудники предприятия удовлетворены сотрудничеством и надеются на его продолжение.

Согласно договору, в течение трех месяцев ОАО «Славянка» должна изготовить партию спортивной одежды под маркой Adidas на общую сумму в $300 тысяч. Работа проводится под контролем немецких партнеров и по их фирменным лекалам. Речь одет о так называемой давальческой схеме, когда пошив изделий осуществляется из материала и по стандартам заказчика.

Далее швейные изделия будут продаваться за пределами страны, но с пометкой Made in Belarus. Для «Славянки» заказ от Adidas сравнительно небольшой, если учитывать производственные мощности в 780 тысяч единиц в год. Но работники предприятия довольны, ведь заказы обеспечивают их работой, а оплата труда здесь сдельно-премиальная.

Кроме того, для «Славянки» сотрудничество с немецким гигантом – это еще и вопрос престижа. Ведь Adidas не подписывает договор, если предприятие не проходит строгую проверку условий организации труда. Немецкий концерн также тщательно контролирует соблюдение прав рабочих.

Эксперты Adidas уже проверили «Славянку». Они заглянули даже в фабричные туалеты. В итоге сделали замечание только по поводу работы лифтов и чрезмерной тяжести огнетушителей. Эти недостатки быстро исправили. Теперь, чтобы трудоустроиться на «Славянку», надо выдержать серьезный конкурс. Хорошие условия труда и зарплата в размере около миллиона рублей значат в Бобруйске многое.

К слову, заказчики с мировыми именами пришли на «Славянку» еще лет десять назад. Здесь уже выполняли заказы для Hugo Boss, четвертый год предприятие сотрудничает с Sonia Rykiel. В свое время здесь шили для Pierre Cardin и Nike.

Тем не менее, ОАО «Славянка», одно из крупнейших предприятий легкой промышленности в Беларуси, рассчитывает на развитие сотрудничества с немецким концерном. Фабрика оснащена современным японским и европейским оборудованием. А уровень квалификации инженеров и рабочих позволяет выполнять заказы самых взыскательных производителей одежды.

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) Беларуси. В экономике любых государств ТЭК является важнейшей составляющей в обеспечении функционирования и развития производительных сил, в повышении жизненного уровня населения. Для государств с дефицитом собственных энергоресурсов, к которым относится и Беларусь, оптимизация развития и функционирования ТЭК – одно из приоритетных направлений экономического развития.

В настоящее время основные фонды ТЭК составляют 23% фондов промышленности, в комплексе занято 5,3% трудовых ресурсов, а ежегодные затраты на энергообеспечение потребителей составляют в Беларуси около 30% от ВВП.

Управление развитием топливно-энергетического комплекса осуществляют Министерство энергетики Беларуси, концерны «Белэнерго», «Белтоптаз», ОАО «Белтрансгаз», концерн «Белнефтехим».

После обретения Беларусью суверенитета ТЭК столкнулся с проблемами недостаточности собственной ресурсной базы для полного удовлетворения потребности страны в энергоносителях, отсутствия диверсификации поставок от внешних источников, стремительно растущей стоимостью импортируемых энергоресурсов, нарастания износа и морального устаревания основных фондов.

|

|

1995 |

2000 |

2004 |

2005 |

|

Объем производства по ТЭК – всего, % В том числе |

100 |

100 |

100 |

100 |

|

Электроэнергетика |

76 |

30 |

27 |

34 |

|

Топливная промышленность, в т.ч. нефтеперерабатывающая промышленность |

24 |

70 |

73 |

66 |

Приходная часть топливно-энергетического баланса почти па 83% формируется за счет нефти и газа, поставляемых из Западно-Сибирского региона России, 17%, составляют местные виды энергии.

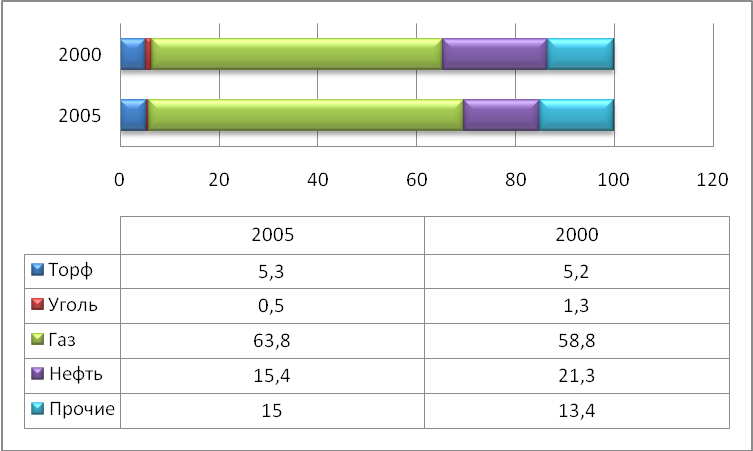

Рис. Структура топливно-энергетического баланса Беларуси в 2000 и 2005 гг., %

Произошедшие изменения в структуре расходной части топливно-энергетического баланса Беларуси в 2000-2005 гг. были обусловлены в основном относительно низкими отпускными ценами на природный газ, импортируемый из России. В последние годы эта ситуация поменялась, цены значительно выросли, но зависимость от российского газа в энергобалансе Беларуси сохранилась.

|

Показатель |

1990 |

1995 |

2000 |

2003 |

2004 |

2005 |

2005 к 1990, % |

|

Электроэнергия, млн. кВтч |

39,5 |

24,9 |

26,1 |

26,6 |

31,2 |

31,0 |

78,5 |

|

Добыча нефти, млн. т |

2,1 |

1,9 |

1,8 |

1,8 |

1,8 |

1,8 |

85,7 |

|

Первичная переработка нефти, млн. г |

39.4 |

13,1 |

13,5 |

15,8 |

18,5 |

19,8 | 50,3 |

|

|

Природный газ, млн. мэ |

297,0 |

266,0 |

257.0 |

254,0 |

245,0 |

228,0 |

76.8 |

|

Топливный торф (условной влажности), млн. т |

3,4 |

3,1 |

2,0 |

1,8 |

2,0 |

2,3 |

67,6 |

|

Топливные брикеты, млн. г |

2,1 |

1,5 |

1,3 |

1,1 |

1,2 |

1,3 |

61,9 |

Для отличника. А как было раньше? Когда Беларусь столкнулась с энергетической зависимостью от России?

В середине 1960-х годов, основными видами топлива в Беларуси были – каменный уголь и торф; на топочный мазут и природный газ приходилась небольшая доля в потреблении (всего 1/3 от потребляемого в республике топлива). Покрытие потребностей народного хозяйства республики в каменном угле осуществлялась главным образом за счет Донецкого бассейна (в 1965 году потребление донецких углей в Беларуси составило 77,5% ко всему израсходованному углю), еще примерно 15% угля приходилось на львовско-волынский бассейн и всего 7-8% на Подмосковный бассейн. Таким образом, поставки угля на более чем 90% осуществлялись из Украины. Природный газ поступал в Беларусь также из Украины, а точнее из двух ее месторождений – Дашавского (Западная Украина) и Шебелинского (Восточная Украина), при этом большая часть шебелинского газа использовалась для промышленных и хозяйственных нужд города Гомеля. Далее, значительное место в покрытии топливных нужд республики занимал фрезерный и кусковой торф местного производства. И только потребность в топочном мазуте покрывалась в основном за счет переработки российской нефти в Поволжских месторождений. Иными словами, в середине 1960-х годов не было такой почти 100%-ной энергетической зависимости Беларуси от России, она появилась позже. В топливно-энергетическом балансе Беларуси просматривалась скорее энергетическая зависимость от Украины, а удельный вес поставок энергоресурсов в Беларусь из России составлял порядка 20%.

Представляет сегодня интерес такой исторический факт, что в начале исследуемого периода (в середине 1960-х годов) под ускоренные темпы индустриализации БССР по сравнению с другими союзными республиками был заложен план многократного увеличения энергетического потенциала Беларуси; и достигнуть его выполнения тогда планировалось за «счет строительства в будущем в Беларуси собственной атомной электростанции». Кроме того, белорусские ученые-экономисты, надеялись «на развитие добычи нефти и организацию добычи бурого угля и возможно каменного». Все это, «должно было повысить долю потребления топлива из месторождений Белорусской ССР» [1, c. 107]. Так что попадать в энергетическую зависимость от России никто не собирался и вопрос о том, почему и когда это случилось, пока не разрешен и ожидает еще своего исследователя.

1. Современное состояние и перспективы использования различных видов топлива в Белорусской ССР / Под ред. И.М. Сименского. – Мн.: НИИЭМП при Госплане БССР, 1967. – С. 107

Источник: Акулич В.А. Изучение исследований по проблемам развития энергетического хозяйства / НИР «Экономическая наука Беларуси и ее влияние на социально-экономические процессы в республике во II-ой половине XX - начале XXI в.». 2008.

___________________________________________________________________________

Нефтедобывающая промышленность Беларуси. В 2000-2010 гг. добыча белорусской нефти находилась на уровне 1,8 млн. т в год. Разведанные месторождения нефти на территории Беларуси сосредоточены в нефтегазоносной области – Припятской впадине, площадь которой около 30 тыс. км. Начальные извлекаемые ресурсы нефти оттенены в 355 млн. т. В промышленные категории переведено 46% указанных ресурсов. К 2010 г. открыты 185 месторождений с залежами нефти, 64 из которых имеют суммарные запасы 168 млн. т.

Основная часть нефти добывается из активных остаточных запасов, которые составляют 26 млн. т. Обеспеченность активными запасами оценивается на уровне 15 лет (то есть – до 2025 г.), а вместе с трудно извлекаемыми – 31 год (то есть – до 2040 г.).

Эффективность белорусских нефтепромыслов обусловлена качеством нефти (высокое содержание светлых нефтепродуктов, низкое содержание серы и тяжелых металлов). Нефть па Речицком и Осташковичском месторождениях проходит промышленную подготовку (обезвоживание, обессоливание, сепарацию), затем подается в нефтепровод «Дружба» и на нефтеперерабатывающие заводы.

В Беларуси перспективными в нефтегазоносном отношении, кроме Припятского прогиба, являются Оршанская и Подлясско-Брестская впадины. Однако промышленная нефтеносность установлена только в Принятском прогибе. Перспективы Оршанской и Подлясско-Брестской впадин весьма неоднозначны, поэтому стратегия дальнейшего развития нефтедобывающей промышленности страны основывается па современных знаниях геологического строения Беларуси, опыте поисков, разведки и разработки месторождений нефти и рассчитывается исходя из ресурсной базы только Припятского прогиба. В целом эксплуатационный фонд в перспективе будет держаться на уровне 600 скважин, что позволит несущественно замедлить спад добычи нефти.

Нефтеперерабатывающая промышленность в Беларуси представлена двумя крупными нефтеперерабатывающими взводами: Нафтан (Новополоцк) и Мозырский нефтеперерабатывающий завод, которые ориентированы на поставки сырья из России по системе нефтепроводов «Дружба», нефтепроводу Сургут-Полоцк и по железной дороге. Производственные мощности по переработке нефти отечественных нефтеперерабатывающих заводов составляют около 40 млн. г в год в пересчете на сырую нефть.

Нафтан – первенец нефтеперерабатывающей промышленности Беларуси. Первая очередь завода была пущена в 1963 г. Имея проектную мощность 25 млн. т нефти в год, относится к числу крупнейших не только в СНГ, но и в Европе.

Размещение завода на севере Беларуси было обусловлено потребностями в нефтепродуктах северо-восточных областей, а также стран Балтии (примеч. тогда еще союзных республик. – В.А.), России, и экспортными возможностями. Новополоцкий нефтеперерабатывающий завод построен по технологической схеме топливного варианта. Основу завода составили установки первичной переработки нефти, гидроочистки, каталитического реформирования бензинов. С течением времени в объединении развились и другие направления нефтепереработки. Это установки по производству ароматики, комплекс по производству смазочных масел, установки по производству присадок к маслам, битумные установки. Основной комплекс технологических установок объединения построен в 1970-е годы, затем реконструирован и приближен к соответствующим международным стандартам технологических процессов.

К началу 1990-х гг. Новополоцкий нефтеперерабатывающий завод достиг мощности по переработке нефти в 25 млн. т в год. Нефтеперерабатывающий завод является предприятием топливно-ароматического профиля с глубиной переработки нефти 64-65% (с учетом выработки смазочных масел), выпускает в настоящее время более 75 наименований продукции. Основную продукцию предприятия составляют бензин (А-93, А-76 и прямогонный), дизельное топливо, мазут, масла, ароматические углеводороды, нефтебитум. От большинства нефтеперерабатывающих заводов отличается тем, что производит более широкую гамму продуктов нефтехимии.

Для приема и хранения сырья и нефтепродуктов построена и действует мощная товарно-сырьевая база с резервуарами емкостью 5, 10, 20 тыс. т.

Мозырский нефтеперерабатывающий завод расположен на юге Беларуси. Введен в действие в 1975 году.

Проектная мощность завода по переработке – 16 млн. т в год. Традиционными рынками сбыта для Мозырского нефтеперерабатывающего завода были и остаются северные области Украины, западная область, юг Беларуси, Польша и Чехия. Система продуктопроводов обеспечивает выход нефтепродуктов в страны Восточной Европы. Нефть поступает на завод по двум нефтепроводам: российская нефть – по нефтепроводу «Дружба» и белорусская нефть – с Речицких месторождений.

Изначально на заводе были установлены нефтеперерабатывающие комплексы, ориентированные на производство керосина, низкооктановых бензинов и мазута для котельных и автотракторной техники отечественного производства. Перспектива развития завода основывалась на ускоренной реконструкции предприятия, позволяющей увеличить глубину переработки нефти до мирового уровня. В ЕС глубина переработки составляет 80%, в США – 90%. Известно, что доходы нефтеперерабатывающих заводов определяются реализацией более дорогих светлых нефтепродуктов, на производство которых к тому же требуется меньшее количество нефти. С 2001 т. на Мозырском НПЗ была реализована программа развития завода на период до 2008 г., разработанная на основе мировых тенденций и определявшая концепцию поэтапной модернизации технологической схемы завода, в результате которой глубина переработки нефти была доведена до 85%, а основной объем дизельного топлива и товарных бензинов соответствует теперь международному стандарту Евро-2005. Разработан был также проект раздельной переработки белорусской нефти (без смешивания с импортируемой российской), который учитывает ее уникальные качества, что позволило увеличить поставки автобензина на внутренний рынок за счет переработки белорусской нефти.

В настоящее время на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе производится до 30 видов продукции, основными из которых являются бензин, дизельное топливо, мазут, реактивное и печное топливо, нефтебитумы и вакуумный газойль.

Учитывая, что в настоящее время потребность Беларуси в нефти не превышает 7-8 млн. т в год, оба завода около половины нефтепродуктов экспортируют по магистральным нефтепродуктопроводам.

Эксплуатация нефтепроводов в Беларуси осуществляется двумя предприятиями: Новополоцким предприятием по транспортировке нефти «Дружба» на севере и Гомельским предприятием по транспортировке нефти «Дружба» на юге.

По южной ветке нефть поставляется из Самары через Брянск на Мозырский НПЗ, часть нефти поступает транзитом на Дрогобычскнй НПЗ (Украина) и через Брест на Плоцкнй НПЗ (Польша). По северной ветке нефть поступает из Ярославля на Новополоцкий НПЗ, а затем на Мяжейкяйскпй НПЗ (Лита) и в Вентспилский порт (Латвия).

Нефтепродуктопроводы связывают Полоцк – Вентспилс, а также Мозырь – Дрогобыч и Мозырь – Брянск.

Суммарная пропускная способность двух веток составляет 133 млн. г в год (северная — 50 млн. т, южная – 83 млн. т). Фактическое использование трубопроводов в последние годы значительно снизилось. В 2003 г. было прокачено по северной ветке 24,1 млн. т нефти, по южной – 76,5 млн. т.

Для отличника. Беларусь планирует закупить у Венесуэлы 4 млн. тонн нефти в 2010 году и 10 млн. тонн – в 2011 году. Стоимость венесуэльской нефти составляет примерно $656 за тонну. Для сравнения стоимость импортированной из России нефти составляет $398 за тонну (примеч. – это если брать без пошлины. – В.А.).

Как отмечают эксперты Еврокомиссии, Россия твердо намерена сорвать любые попытки посторонних компаний получить доступ к ее трубопроводам на всем их протяжении от российских месторождений до высокодоходных европейских рынков.

Газовая промышленность Беларуси. В Беларуси отрасль ведет добычу попутного газа во время добычи нефти в Речицком районе. Также отрасль осуществляет транспортировку и переработку природного и попутного газа. В настоящее время газораспределительная система позволяет обеспечить потребителей таза в объеме 30 млрд. м в год.

Для покрытия сезонной неравномерности в потреблении газа и повышении энергетической безопасности создана и будет развиваться система подземных хранилищ газа (ПХГ). Первым в Беларуси было создано Осиповичское ПХГ с проектной мощностью 0,36 млрд. м3 активного газа. Однако, учитывая нарастание потребления газа, его мощность не соответствует норме. В связи с этим ведется строительство находящегося в настоящее время в опытно промышленной эксплуатации Прибугского ПХГ с проектной мощностью 1,35 млрд. м3.

В настоящее время Беларусь готовит технико-экономическое обоснование и ведет переговоры с соседними странами, в том числе с Литвой, о создании терминала сжиженного природного газа. Строительство такого терминала жизненно необходимо для Беларуси. В настоящий момент поставка газа ведется только из одной России. То есть у Беларуси единый поставщик. Президент и правительство ставят задачу диверсифицировать поставки энергоносителей, в том числе газа. И в связи с тем, что постоянно растет стоимость газа, Министерство энергетики Беларуси прорабатывает вопрос создания терминала по доставке в страну сжиженного природного газа.

В год потребности Беларуси в газе составляют 18-21 млрд. м3.

Торфяная промышленность. Отрасль производит добычу торфа на топливо, для сельского хозяйства, химической переработки, занимается производством торфобрикетов. В настоящее время торфяная промышленность представлена 37 предприятиями. Добыча и переработка торфа направлена прежде всего на использование в коммунально-бытовом хозяйстве. Основные виды продукции – торфяные брикеты, торф кусковой и сфагновый. Эксплуатационные запасы торфа на сырьевых базах предприятий составляют 142,5 млн. т. в том числе торфа, пригодного для брикетирования, – 100 млн. т (по данным на 2000 г.). Сырьевые ресурсы позволяют поддерживать достигнутый уровень производства торфяных брикетов. Торфяная промышленность и далее будет играть значительную роль в обеспечении населения твердыми видами топлива. Намечается освоение производства торфолигниновых брикетов за счет полной утилизации лигнина – отхода производства Речицкого и Бобруйского гидролизных заводов.

Электроэнергетика. Отрасль осуществляет выработку, передачу и распределение электрической и тепловой энергии. Производственный потенциал белорусской энергосистемы представлен 27 крупными электростанциями, 25 районными котельными. Имеющаяся мощность электростанций позволяет выработать около 45 млрд. кВт-ч электроэнергии.

Высокая степень импорта электроэнергии в объеме общего потребления свидетельствует об экономической целесообразности ее приобретения, что обусловлено отставанием цен на газообразное топливо по сравнению с мазутом, а также высокой степенью интегрированности белорусской и российской энергосистем.

В структуре генерирующих мощностей 52,5% приходится на теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), производящие комбинированную выработку электро- и теплоэнергпи, и 43,8% – на конденсационные (ГРЭС), производящие электрическую энергию. Кроме тепловых электросганцнй в энергосистеме работают 25 малых гидроэлектростанций общей установленной мощностью 11,9 МВт и 19 блок-станций установлегпзой мощностью 163,1 МВт. Наиболее крупными ГЭС в стране являются Осиповичская (2,2 тыс. кВт) на реке Свислочь и Чигринская (1,5 тыс. кВт) на реке Друть.

Наиболее крупными тепловыми электростанциями являются Березовская ГРЭС (995 МВт), Новополоцкая ТЭЦ (505 МВт), Минская ТЭЦ-4 (1030 МВт), Гомельская ТЭЦ (540 МВт).

Флагманом белорусской энергетики является Лукомльская ГРЭС (мощность 2412 МВт), которая 60% выработки электроэнергии передает в соседние регионы страны. На станции активно идет процесс модернизации и техперевооружения: впервые в республике введена турбодетандерная установка мощностью 5 МВт, использующая потенциал давления природного газа;

На Оршанской ТЭЦ принята в эксплуатацию парогазовая установка: мощностью 67 МВт — первая не только в Беларуси, но и в странах ближнего зарубежья, что позволило поднять коэффициент полезного действия станции почти до 60%.

Активизация внедрения энергосберегающих мероприятий и своевременная замена энергооборудования позволили сократить удельные расходы топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию к 2005 г. до 276,4 г/кВт ч и 169,62 кт/Гкал.

Госпрограмма развития белорусской энергосистемы на 2011-2015 годы. На реализацию госпрограммы развития белорусской энергосистемы на 2011-2015 годы планируется направить $7,5 млрд., из них инвестиции в развитие энергосистемы составят $5,9 млрд. В качестве источника финансирования предусматриваются собственные средства организаций – исполнителей программы, кредитные ресурсы, прямые инвестиции, бюджетные средства. На финансирование строительства и реконструкции генерирующих мощностей планируется направить $3,9 млрд., которые будут привлекаться в основном за счет кредитных ресурсов, в том числе китайских, а также кредитов европейских стран.

Бюджетные ассигнования планируется направить на социально значимые объекты.

В целях снижения валютной составляющей программы Министерством энергетики организована целенаправленная работа по выпуску энергооборудования и материалов на предприятиях отрасли, которые будут локализовать поставку необходимых узлов, деталей, оборудования извне.

Проект госпрограммы развития белорусской энергосистемы на 2011-2015 годы разработан в соответствии с Концепцией энергетической безопасности Беларуси, проектом программы социально-экономического развития страны на 2011-2015 годы.

В 2010 году завершается реализация государственной комплексной программы на 2006-2010 годы, выполнение которой обеспечило снижение износа основных производственных фондов энергосистемы до 48% (нормальный, безопасный уровень износа начинается от 45% и ниже).

Однако на сегодняшний день этого недостаточно, так как цены на углеводороды растут более высокими темпами. Поэтому проект госпрограммы предусматривает увеличение темпов обновления и развития энергетики более чем в два раза. В частности, в 2011 -2015 годах планируется ввести 3150 МВт эффективных электрических мощностей за счет внедрения современных парогазовых блоков с КПД не менее 57%, модернизации существующего оборудования на ТЭЦ с использованием новейших газотурбинных технологий, перевода работы паровых турбин в режим ухудшенного вакуума, выполнения мероприятий по улучшению структуры выработки электроэнергии на ТЭЦ, а также вывода из эксплуатации неэкономичного, морально и физически устаревшего оборудования с КПД менее 39%. Это позволит снизить удельный расход топлива на производство электроэнергии в 2015 году на 10% в целом по энергосистеме.

Проектом программы предусмотрены и другие мероприятия. К примеру, в целях диверсификации топливно-энергетического баланса энергосистемы предусматривается строительство угольной Зельвенской станции, трех мини-ТЭЦ, установка котла на местных видах топлива на Мозырской ТЭЦ, сооружение Гродненской, Полоцкой, Витебской и других ГЭС, а также ветроэлектростанций. Реализация этих проектов позволит замещать к 2015 году до 2 млрд. куб.м природного газа ежегодно, что даст снижение затрат на его покупку – на $500 млн. При нынешней ежегодной потребности страны в размере 22 млрд. куб. м газа это сделает Беларусь «свободнее» от России почти на 6,4%.

Более того, новые мощности позволят Беларуси экспортировать электроэнергию на Запад. Скептически оценивая экспортные возможности в направлении Украины и Калининградской области, разработчики госпрограммы верят в организацию связи польской и белорусской энергосистем через вставку постоянного тока мощностью до 500 МВт. Через нее Беларусь, по подсчетам, сможет экспортировать до 3 млрд. кВт·ч в год.

К 2015 году Беларусь будет способна ежегодно экспортировать около 5 млрд. кВт·ч электроэнергии. Для сравнения в январе-августе 2010 года Беларусь экспортировала более 187 млн. кВт·ч электроэнергии на сумму более $13 млн. Основными покупателями электроэнергии стали Литва и Латвия. В течение 2011-2015 годов предполагается построить угольную Зельвенскую электростанцию мощностью до 920 мегаватт, несколько мини-ТЭЦ, ветроэлектростанцию суммарной мощностью до 50 мегаватт, соорудить Гродненскую, Полоцкую, Витебскую и другие ГЭС и в целом модернизировать электрические сети.

Сама Беларусь к 2015 году будет потреблять 39,2-39,5 млрд. кВт·ч в год, а максимальная мощность энергопотребления составит 6800-6900 МВт. При этом установленная мощность энергосистемы увеличится на 1000 МВт: с 8592,5 до 9594,2 МВт. Это должно произойти главным образом за счет строительства Зельвенской КЭС (2015 год) с двумя энергоблоками на угле ориентировочной мощностью 920 МВт и ввода в эксплуатацию новых энергоблоков мощностью по 400 МВт каждый: на Минской ТЭЦ-5 (2011 год), Лукомльской ГРЭС (2015 год) и Березовской ГРЭС (2014 год).

О Белорусской атомной электростанции в проекте не говорится – все потому, что госпрограмма рассчитана до 2015 года, а прогнозный (и уже нереальный) срок ввода первого энергоблока атомной электростанции – 2016 год.

Правда, высказываются мнения, что реальными средствами новые инвестпроекты в рамках Государственной программы развития белорусской энергосистемы до 2015 года пока не подкреплены. Согласно проекту – собственные средства организаций, бюджетные и кредитные ресурсы составляют чуть более $4,76 млрд., прямые инвестиции – $1,26 млрд.. Кроме того, в ближайшую пятилетку Беларуси предстоит возврат ранее взятых (и тех, что только планируется взять) кредитов в размере $2,58 млрд. Итого: Белэнерго нужно изыскать порядка $8,8 млрд. Многие эксперты ставят под сомнения, что такую сумму инвестиций в реальности удастся изыскать. Тем не менее, планы такие есть.

В частности уже известно, что кредитные ресурсы Китая и Всемирного банка будут направлены на начало реализации масштабных инвестиционных проектов по модернизации Березовской и Лукомльской электростанций и на повышение энергоэффективности.

Агропромышленный комплекс Беларуси. Основной комплексообразующей отраслью АПК является сельское хозяйство. В АПК функционирует 1720 сельскохозяйственных предприятий, 2200 фермерских (крестьянских) хозяйств, 1,1 млн. личных подсобных хозяйств. В АПК занято 450 тыс. человек или порядка 9,5% от общей численности занятых в стране. Доля сельского хозяйства в ВВП составляет порядка 7,5%. На поддержку АПК в Беларуси в 2009 г. из госбюджета планируется направить Br7 трлн. ($2,35 млрд.)

Строительный комплекс Беларуси. В строительном комплексе функционирует порядка 6 тыс. юридических субъектов хозяйствования, в том числе 4,5 тыс. – это строительные организации, 1,5 тыс. – предприятия промышленности стройматеориалов. Расходы госбюджета на строительство 6,2 млн. м2 жилья составят в 2010 г. – Br3 трлн. Основной объем средств будет направлен на льготирование процентов по кредитам, выдаваемым нуждающимся (Br1,2 трлн.). В настоящее время строительный комплекс производит порядка 11% ВВП, хотя 10 лет назад его удельный вес составлял 6%. Это заставляет многих говорить о строительном буме в Беларуси.

Для отличника. АПК и строительный комплекс в последние годы объявлены отраслями-локомотивами белорусской экономики. Однако среди ученых-экономистов существуют мнения, что такие приоритеты не вполне обоснованны.

Например, к.э.н. Л.К. Злотников считает, что «Выбор строительства, прежде всего жилищного, как локомотива развития экономики – это стратегический просчет правительства. Непроизводственное строительство – это безвозвратное закапывание валютных ресурсов. Это только кажется, что строительство требует мало импортных ресурсов. Например, полные затраты нефтепродуктов (на производство цемента, кирпича, железобетона, металла) превышают прямые расходы отрасли в 18 раз. Всего затраты энергоресурсов в материальных затратах всей экономики на строительство составляют 46% (по данным межотраслевого баланса за 2007 г., всего лишь двумя годами ранее – в 2005 г. – эти затраты составляли 29%!). На жилищные субсидии населению в 2010 году из государственного бюджета выделяется более Br3 трлн. В другое время такую поддержку можно было бы приветствовать. Но сейчас субсидии на строительство жилья и неэффективному АПК отнимают и без того скудные ресурсы бюджета от модернизации устаревшей производственной базы других отраслей национальной экономики Беларуси, что может усугубить экономическое положение страны в ближайшие годы». Взято с одной из статей Л. Злотникова http://ekonomika.by/zlotnikov

Подобного мнения, например, о том, что ставка на строительство в качестве локомотива белорусской экономике является одной из причин роста отрицательного внешнеторгового сальдо Беларуси в последние годы, придерживаются и другие экономисты (в частности, сотрудник Института экономики НАН Беларуси В.А. Пушкарев).