- •Билеты по физике. Билет № 1.

- •1. Механическим движением тела называется изменение его положения в пространстве относительно других тел, происходящее с течением времени.

- •Билет № 2.

- •Пример.

- •Пример.

- •Билет № 3.

- •2. Лабораторная работа. Экспериментальное определение фокусного расстояния собирающей линзы с использованием удаленного источника света, линейки и экрана.

- •Пример.

- •Билет № 4.

- •Билет № 7.

- •Билет № 8.

- •Ответ. Тепловое движение. Температура.

- •Как же происходит превращение одного вида энергии в другой?

- •Способы изменения внутренней энергии тела.

- •Билет № 9.

- •Плавление и отвердевание кристаллических тел.

- •График плавления и отвердевания кристаллических тел.

- •Удельная теплота плавления.

- •Билет № 10.

- •Поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара

- •Билет № 11.

- •Паровая турбина.

- •Кпд теплового двигателя.

- •Билет № 12.

- •Ответ. Электризация тел при соприкосновении.

- •Взаимодействие заряженных тел. Два рода зарядов.

- •Электроскоп. Проводники и непроводники электричества.

- •Билет № 13.

- •Ответ. Электрическое поле.

- •Объяснение электрических явлений.

- •3Амкнутой считают систему, в которую извне не входят и не выходят наружу электрические заряды.

- •Билет № 14.

- •Ответ. Электрический ток. Источники электрического тока.

- •Электрический ток в металлах.

- •Силы тока. Единицы силы тока.

- •Электрическое напряжение.

- •Билет № 15.

- •Ответ. Закон Ома для участка цепи.

- •Расчет сопротивления проводника. Удельное сопротивление.

- •Билет № 16.

- •Ответ. Магнитное поле.

- •Магнитное поле прямого тока. Магнитные линии

- •Магнитное поле катушки с током. Электромагниты и их применение.

- •Магнитное поле и его графическое изображение.

- •Билет № 17.

- •Ответ. Электромагнитное поле.

- •Электромагнитные волны.

- •Билет № 18.

- •Ответ. Электромагнитная природа света.

- •Источники света. Распространение света.

- •Отражение света. Закон отражения света.

- •Преломление света. Закон преломления света.

- •Билет № 19.

- •Ответ. Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов.

- •Модели атомов. Опыт Резерфорда.

- •Билет № 20.

- •Ответ. Состав атомного ядра. Массовое число. Зарядовое число

- •Ядерные силы.

- •Энергия связи. Дефект масс.

Преломление света. Закон преломления света.

Рассмотрим,

как меняется направление луча при

переходе его из воздуха в воду. В воде

скорость света меньше, чем в воздухе.

Среда, в которой скорость распространения

света меньше, является оптически более

плотной средой.

Таким образом, оптическая плотность среды характеризуется различной скоростью распространения света.

Это значит, что скорость распространения света больше в оптически менее плотной среде. Когда световой пучок падает на поверхность, разделяющую две прозрачные среды с разной оптической плотностью, например воздух и воду, то часть света отражается от этой поверхности, а другая часть проникает во вторую среду. При переходе из одной среды в другую луч света изменяет направление на границе этих сред (рис. 137, 6). Это явление называется прело млением света.

Рассмотрим преломление света подробнее. На рисунке 138 показаны: падающий луч АО, преломленный луч ОВ и перпендикуляр к поверхности раздела двух сред, проведенный в точку падения О. Угол АОС - угол падения (а), угол DOB - угол прело мления (у).

Луч света при переходе из воздуха в воду (см. рис. 137) меняет свое направление, приближаясь к перпендикуляру CD.

Вода - среда оптически более плотная, чем воздух. Если воду заменить какой-либо иной прозрачной средой, оптически более плотной, чем воздух, то преломленный луч также будет приближаться к перпендикуляру. Поэтому можно сказать, что если свет идет из среды оптически менее плотной в более плотную среду, то угол преломления всегда меньше угла падения (см. рис. 138). Луч света, направленный перпендикулярно к границе раздела двух сред, проходит из одной среды в другую без преломления.

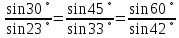

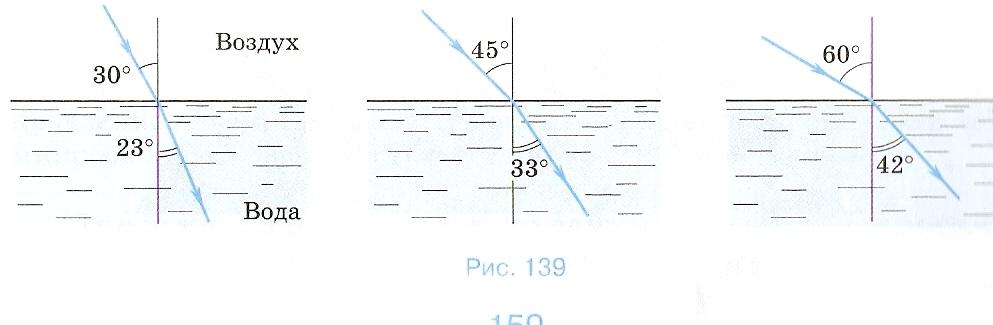

При изменении угла падения меняется и угол преломления. Чем больше угол падения, тем больше угол преломления (рис. 139). При этом отношение между углами не сохраняется. Если составить отношение синусов углов падения и преломления, то оно остается постоянным.

₌̃1,3

₌̃1,3

Для любой

пары веществ с различной оптической

плотностью можно написать:

где n - постоянная величина, не зависящая от угла падения.

Таким образом, преломление света происходит по следующему закону:

Лучи падающий, преломленный и перпендикуляр, проведенный к границе раздела двух сред в точке падения луча, лежат в одной плоскости.

Отношение синуса угла падения к синусу угла преломления есть величина постоянная для двух сред:

В атмосфере Земли происходит преломление света, поэтому мы видим звезды и Солнце выше их истинного расположения на небе.

Билет № 19.

1. Явления, подтверждающие сложное строение атома. Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома.

2. Лабораторная работа. Демонстрация разных способов теплопередачи и выявление их основных закономерностей.

3. Задача на определение давления твёрдого тела на опору.

Ответ. Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов.

Предположение о том, что все тела состоят из мельчайших частиц, было высказано древнегреческими философами Левклиппом и Демокритов примерно 2500 лет назад. Частицы эти были названы атомами, что означает неделимые. Таким названием хотели подчеркнуть, что атом - это мельчайшая, простейшая, не имеющая составных частей и поэтому неделимая частица.

Но примерно с середины XIX в. стали появляться экспериментальные факты, которые ставили под сомнение представления о неделимости атомов. Результаты этих экспериментов наводили на мысль о том, что атомы имеют сложную структуру и что в их состав входят электрически заряженные частицы.

Наиболее ярким свидетельством сложного строения атома явилось открытие явления радиоактивности, сделанное французским физиком Анри Беккерелем в 1896 г.

Беккерель обнаружил, что химический элемент уран самопроизвольно (т. е. без каких-либо внешних воздействий) излучает ранее неизвестные невидимые лучи, которые позже были названы радиоактивным излучением.

Поскольку радиоактивное излучение обладало необычными свойствами, многие ученые занялись его исследованием. Оказалось, что не только уран, но и некоторые другие химические элементы (например, радий) тоже самопроизвольно испускают радиоактивные лучи. Эту способность атомов некоторых химических элементов к самопроизвольному излучению стали называть радиоактивностью.

в 1899 г. в результате опыта, проведенного под руководством английского физика Эрнеста Резерфорда, было обнаружено, что радиоактивное излучение радия неоднородно, т. е. оно имеет сложный состав. Рассмотрим, как проводился этот опыт.

На рисунке

136, а изображен толстостенный свинцовый

сосуд с крупицей радия на дне. Пучок

радиоактивного излучения радия выходит

сквозь узкое отверстие и попадает на

фотопластинку (излучение радия направлено

во все стороны, но сквозь толстый слой

свинца оно пройти не может). После

проявления фотопластинки на ней

обнаруживалось одно темное пятно как

раз в том месте, куда попадал пучок.

Потом опыт изменяли (рис. 136, 6): создавали сильное магнитное поле, действовавшее на пучок. В этом случае на проявленной пластинке возникало три пятна: одно, центральное, было на том же месте, что и раньше, а два других - по разные стороны от центрального. Если два потока отклонились в магнитном поле от прежнего направления, значит, они представляют собой потоки заряженных частиц. Отклонение в разные стороны свидетельствовало о разных знаках электрических зарядов частиц. В одном потоке присутствовали только положительно заряженные частицы, в другом - отрицательно заряженные. А центральный поток представлял собой излучение, не имеющее электрического заряда.

Положительно заряженные частицы назвали альф α-частицами, отрицательно заряженные - бетα-частицами, а нейтральные - гаммα-частицами или гамма-квантами (в сокращенном обозначении α-частицы, β-частицы и 𝛾-частицы, называемые также 𝛾-квантами или фотонами).

Некоторое время спустя в результате исследования различных физических характеристик и свойств этих частиц (электрического заряда, массы и др.) удалось установить, что β-частu.ца представляет собой электрон, а α-частица - полностью ионизированный атом гелия (т. е. атом гелия, потерявший оба электрона). Выяснилось также, что 𝛾-излучение ,представляет собой один из видов, точнее, диапазонов электромагнитного излучения (см. рис. 142).

Явление радиоактивности, т. е. самопроизвольное излучение веществом α-, β- и 𝛾-частиц, наряду с другими экспериментальными фактами, послужило основанием для предположения о том, что атомы вещества имеют сложный состав.