- •Состав газов

- •Теплотворная способность газов

- •Понятие о процессе сжигания газов

- •Способы сжигания газов

- •Назначение, состав. И классификация магистральных трубопроводов

- •Значения точек росы (в °с) влажных природных углеводородных газов

- •5.1. Электроприводиые и газотурбинные кс

- •1. Особенности использования сжиженных газов

- •2. Схема снабжения сжиженными газами

- •4. Установки для использования сжиженных газов

- •1. Способы покрытия неравномерностей газопотребления

- •2. Покрытие месячных (сезонных) неравномерностей

- •Электроснабжение

- •1.1. Общие сведения

- •1.2. Электрические параметры электроэнергетических систем

- •1.3. Напряжения электрических сетей

- •Номинальные напряжения электрических систем

- •1.4. Управление электроэнергетическими системами

- •1.5. Структура потребителей и понятие о графиках их электрических нагрузок

- •1.6. Преимущества объединения электроэнергетических систем

- •1.7. Организация взаимоотношений между энергосистемой и потребителями

- •Глава 3 конструктивное выполнение электрических сетей

- •3.1. Общие сведения

- •3.2. Воздушные линии

- •3.2.1. Общие сведения

- •3.2.2. Провода воздушных линий

- •3.2.3. Изоляторы воздушных линий

- •3.2.4. Опоры воздушных линий

- •3.3. Кабельные линии

- •3.3.1. Конструкции кабелей

- •3.3.2. Способы прокладки кабелей напряжением 6... 10 кВ

- •3.4. Токопроводы напряжением 6...35 кВ

- •3.5. Конструктивное выполнение цеховых сетей напряжением до 1 кВ

- •3.5.1. Общие сведения

- •3.5.2. Электропроводки

- •2.7. Определение расчетных электрических нагрузок на различных ступенях системы электроснабжения

- •Глава 8 характеристики графиков нагрузки элементов систем электроснабжения

- •8.1. Графики электрических нагрузок

- •8.1.1. Индивидуальные графики нагрузок

- •8.2. Групповые графики электрических нагрузок

- •8.4. Показатели графиков электрических нагрузок

- •8.4.1. Коэффициент использования

- •8.4.2. Коэффициент включения

- •8.4.3. Коэффициент загрузки

- •8.4.4. Коэффициент формы графика нагрузки

- •8.4.5. Коэффициент заполнения графика

- •8.4.6. Коэффициент энергоиспользования

- •8.4.7. Коэффициент одновременности максимумов нагрузки

- •Глава 19 качество электроэнергии в системах электроснабжения объектов

- •19.1. Общие сведения

- •19.2. Показатели качества электроэнергии

- •19.2.1. Основные и дополнительные показатели качества электроэнергии

- •19.2.2. Отклонение частоты и причины его возникновения

- •19.2.3. Отклонение напряжения

- •19.2.4. Колебания напряжения

- •19.2.5. Несинусондальность напряжения

- •Значения коэффициента искажения синусоидальности кривой напряжения, %

- •19.2.6. Несимметрия напряжения

- •19.2.7. Провал напряжения

- •19.2.8. Импульсное напряжение

- •19.2.9. Временное перенапряжение

- •19.3. Влияние качества электроэнергии на работу электроприемников

- •19.3.1. Влияние отклонения частоты в энергосистеме на работу электроприемников

- •19.3.2. Влияние отклонения напряжения на работу электроприемников

- •19.3.3. Статические характеристики асинхронных двигателей

- •Регулирующие эффекты нагрузки приемников электроэнергии

- •19.3.4. Влияние колебаний напряжения на работу электроприемников

- •19.3.5. Влияние несимметрии напряжения на работу электроприемников

- •19.3.6. Влияние несинусоидальности напряжения на работу электроприемников

- •19.4. Регулирование показателей качества напряжения в системах электроснабжения объектов

- •19.4.1. Задачи регулирования напряжения при симметричных режимах

- •19.4.2. Выбор схем электроснабжения для улучшения качества электроэнергии

- •Теплоснабжение предприятий

- •2.4. Тепловая мощность системы горячего водоснабжения

- •2.6. Общая тепловая мощность объекта

- •3.2. Основные принципы проектирования систем теплоснабжения

- •4.1. Централизованное теплоснабжение от электростанций (теплофикация)

- •4.2. Централизованное теплоснабжение от районных котельных

- •4.3. Автономное и местное теплоснабжение

- •4.4. Теплогенераторы

- •5.1. Способы прокладки трубопроводов тепловых сетей

- •5.2. Дренаж тепловых сетей

- •5.3. Сооружения на тепловых сетях

4.1. Централизованное теплоснабжение от электростанций (теплофикация)

Теплофикация - централизованное теплоснабжение на базе комбинированной выработки тепловой и электрической энергии от тепловых (ТЭЦ) или атомных (АТЭЦ) электростанций.

За счет теплофикации обеспечиваются потребности, как в электрической, так и в тепловой энергии и достигается существенная экономия топлива по сравнению с раздельной выработкой этих энергоресурсов. Теплоснабжение от ТЭЦ становится рентабельным при тепловой нагрузке 600 МВт и выше. На ТЭЦ устанавливают самые мощные энергетические паровые котлы, вырабатывающие теплоноситель (водяной пар) высокого потенциала, например, давлением 13 или 24 МПа и температурой 565° С. Мощность современных ТЭЦ по тепловой нагрузке составляет 1000-2000 МВт.

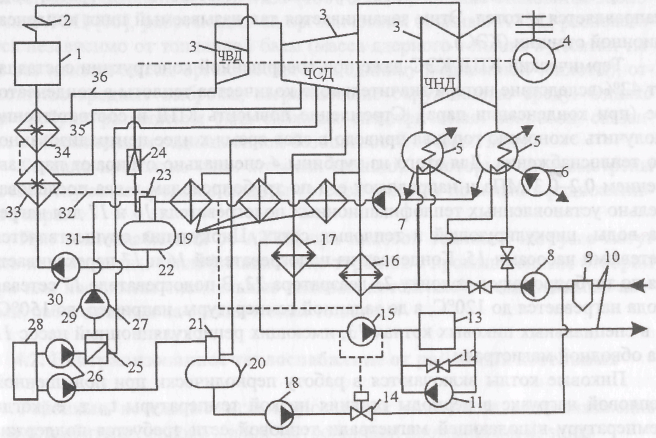

Тепловая электростанция (см. рис. 4.1) работает следующим образом. Пар из котла 1 давлением 13 или 24 МПа, проходя через пароперегреватель 2, подогревается до температуры 565°С и поступает в турбину 3, состоящую из частей высокого (ЧВД), среднего (ЧСД) и низкого (ЧНД) давлений. В турбине происходит преобразование теплоты в механическую работу. Под действием давления пара турбина вращается, увлекая за собой генератор 4, соединенный с ней на одном валу. Генератор при вращении вырабатывает электрическую энергию, которая поступает в энергосистему. Отработавший пар давлением 0,004 МПа и температурой около 28°С из турбины направляется в специальный теплообменный аппарат - конденсатор 5, где превращается в конденсат, который затем подается в котлы для повторного использования. Чтобы обеспечить конденсацию пара, необходимо понизить его температуру. Для этого через конденсатор 5 пропускают охлаждающую воду, забираемую насосом 6, как правило, из открытых источников водоснабжения (реки, водоема или озера). Выделенная скрытая теплота конденсации передается охлаждающей воде, которая соответственно подогревается. Теплота ввиду низкого ее потенциала не используется. Подогретая в конденсаторе вода сбрасывается в тот же источник водоснабжения.

Если вблизи нет открытых источников водоснабжения, то около тепловой электростанции охлаждающую воду забирают из водопровода, а затем (после конденсатора) ее используют повторно. Для этого воду предварительно охлаждают в специальном теплообменном аппарате башенного типа - градирне. В объеме градирни, через которую снизу вверх протекает атмосферный воздух, сверху разбрызгивается подогретая в конденсаторе вода, в результате чего происходит теплообмен между капельками воды и более холодным атмосферным воздухом. При этом процесс переноса теплоты сопровождается переносом вещества, т. е. осуществляется тепломассообмен.

Упрощенная схема тепловой электрической станции

Температура охлаждающей воды снижается в градирне как за счет передачи теплоты воздуху при непосредственном контакте, так и за счет частичного ее испарения. В градирне практически весь объем представляет собой развитую поверхность тепломассообмена. При испарении воды воздух насыщается водяными парами и выбрасывается из градирни в атмосферу. Потери воды, связанные с испарением, компенсируются добавлением водопроводной воды.

На тепловых электростанциях образовавшийся конденсат перед входом в котел последовательно проходит целый ряд теплообменников, где он подогревается до заданной температуры паром, специально отбираемым из различных ступеней турбины. Так, например, конденсат, образовавшийся в конденсаторе, предварительно подогревается в теплообменниках 19 паром, специально отбираемым из турбины. Конденсат из теплообменников 19 подается в колонку 23 из деаэратора 22. Туда же подпиточными насосами 29 по трубопроводу 31 подается добавочная вода, прошедшая химводоочи-стку в оборудовании 28 и испарительную установку 25, а также конденсат 32 из подогревателей высокого давления 33 и 34.

В испарительную установку пар поступает по трубопроводу 27. В колонке деаэратора происходит подогрев смеси добавочной воды и конденсата паром, отбираемым по трубопроводу 36 из турбины и прошедшим редукционный клапан 24. Подогретая смесь скапливается в баке деаэратора 22, откуда питательным насосом 30 подается для подогрева в подогреватели высокого давления 35 и 34, в которые по трубопроводам 35 и 36 подается пар из специальных отборов турбины. Окончательно подогретая вода направляется в котел. Этим заканчивается так называемый цикл конденсационной станции (КЭС).

Термический КПД КЭС даже при совершенной конструкции составляет 42% вследствие потери значительного количества теплоты в конденсаторе (при конденсации пара). Стремление повысить КПД и соответственно получить экономию топлива привело в свое время к идее централизованного теплоснабжения. Для этого из турбины 4 специально отбирают пар давлением 0,2-0,3 МПа и направляют его по трубопроводам в два последовательно установленных теплофикационных подогревателя 16 и 17 для нагрева воды, циркулирующей в тепловых сетях. Циркуляция осуществляется сетевыми насосами 75. Конденсат из подогревателей 16 и 17 перекачивается по трубопроводу в колонку 23 деаэратора 22. В подогревателе 17 сетевая вода нагревается до 120°С, а до заданной температуры, например, до 150°С, — в специальных пиковых котлах 13, имеющих рециркуляционный насос 11 на обводной магистрали.

Пиковые котлы включаются в работу периодически при повышенной тепловой нагрузке в периоды стояния низкой температуры tH, т. е. когда температуру в подающей магистрали тепловой сети требуется поддерживать выше 120°С. При этом задвижка 12 на второй обводной магистрали должна быть закрыта. Охлажденная вода возвращается из тепловой сети по трубопроводу 10 и проходит грязевик 9.

Восполнение воды в тепловой сети производится насосом 18. Водопроводная вода, предназначенная для подпитки системы теплоснабжения, после химической обработки (умягчения) насосом 26 подается на дегазацию в колонку 21, также являющуюся специальным теплообменным аппаратом, где подогревается паром, отбираемым из турбины. Подпиточный насос включается автоматически с помощью регулятора подпитки 14, соединенного импульсными трубками с нагнетательным и всасывающим патрубками. Грязевик устанавливают перед бустерными насосами 8.

При комбинированной выработке тепловой и электрической энергии, что является главной особенностью теплофикации, используется теплота, выделяемая в подогревателях при конденсации пара, который предварительно проходит турбину. Эта теплота на конденсационных электростанциях, как уже указывалось, теряется с охлаждающей водой.

Теплоэлектроцентраль имеет термический КПД около 80%. Замена пиковых подогревателей пиковыми котлами позволила отказаться от использования острого пара через редукционно-охладительную установку (РОУ) от станционных энергетических котлов, которые значительно дороже пиковых, например, ПТВМ и др. Одновременно обеспечивается номинальная выработка электрической энергии.

Использование атомной энергии для комбинированной выработки электрической и тепловой энергии в настоящее время приобретает актуальное значение. Проведенные исследования доказали техническую возможность создания атомных теплоэлектроцентралей (АТЭЦ). Атомные станции при тепловой мощности 1700 МВт (1500 Гкал/ч) и выше становятся экономичнее ТЭЦ [35], работающих на органическом топливе. АТЭЦ располагаются независимо от топливной базы (масса ядерного топлива в десятки тысяч раз меньше массы органического на единицу выделенной теплоты), отсутствуют вредные выбросы, загрязняющие окружающую среду. Однако они требуют разрешения ряда сложных специфических вопросов, связанных с обеспечением радиационной безопасности сетевой воды.

Создано несколько схем атомных станций, в которых предусмотрены соответствующие средства защиты сетевой воды от попадания радиоактивного пара.

При теплоснабжении от АТЭЦ при пиковой тепловой нагрузке могут быть использованы теплофикационные турбины с промышленным отбором пара или построены специальные пиковые котельные с водогрейными котлами, работающими на органическом топливе.