- •Содержание

- •Глава 1. Основные понятия 6

- •Глава 2. Модели данных 19

- •Глава 3. Функциональные зависимости 46

- •Глава 4. Нормализация 54

- •Глава 5. Методология концептуального проектирования 69

- •Глава 6. Методология логического проектирования баз данных реляционного типа 75

- •Глава 7. Методология физического проектирования реляционных бд 93

- •Глава 8. Язык структурированных запросов sql. 107

- •Предисловие

- •Глава 1. Основные понятия

- •1.1. Информационные системы с базами данных.

- •1.2. Функции и возможности субд

- •1.3. Программные компоненты субд

- •1.4. Архитектура среды базы данных

- •1.5. Реляционные объекты данных: терминология

- •1.6. Формальные определения

- •1.6.1. Домены

- •1.6.2. Отношения

- •1.7. Целостность реляционных данных

- •1.7.1. Потенциальные ключи

- •1. Свойством уникальности.

- •2. Свойством не избыточности.

- •1.7.2. Первичные и альтернативные ключи

- •1.7.3. Внешние ключи

- •1.7.4. Ссылочная целостность

- •1.7.5. Правила внешних ключей

- •Глава 2. Модели данных

- •2.1. Элементы er-модели

- •2.1.1. Множество сущностей

- •2.1.2. Атрибуты

- •2.1.3. Связи

- •2.1.4. Рекурсивная связь

- •2.1.5. Атрибуты связей

- •2.2. Структурные ограничения

- •2.2.1. Связь "один-к-одному"

- •2.2.2. Связь "один-ко-многим"

- •2.2.3. Связь "многие-ко-многим"

- •2.2.4. Степень участия

- •2.2.5. Многосторонние связи

- •2.2.6. Слабые множества сущностей

- •2.3. Проблемы er-моделирования (Материал данного параграфа не обязателен для изучения)

- •2.3.1. Ловушки разветвления

- •2.3.2. Ловушка разрыва

- •2.4. Ееr-модель

- •2.4.1. Суперклассы и подклассы типов сущностей

- •2.4.2. Наследование атрибутов

- •2.4.3. Специализация

- •2.4.4. Генерализация

- •2.4.5. Ограничения, накладываемые на процедуры специализации и генерализации

- •2.4.6. Категоризация

- •2.5. Реляционные модели

- •2.5.1. От er-диаграмм к реляционным схемам

- •2.5.2. От er-связей к к отношениям

- •2.5.3. Объединение отношения

- •2.5.4. Преобразование слабых множеств сущностей

- •Глава 3. Функциональные зависимости

- •3.1.Основные определения

- •3.2. Тривиальные и нетривиальные зависимости

- •3.3. Замыкание множества зависимостей

- •3.4. Правила вывода Армстронга

- •3.5. Неприводимое множество зависимостей

- •Примеры

- •Глава 4. Нормализация

- •4.1. Декомпозиция без потерь

- •4.2. Первая, вторая и третья нормальные формы.

- •Вторая нормальная форма (2нф).

- •Третья нормальная форма ( 3нф ).

- •Нормальная форма Бойса-Кодда

- •4.3. Многозначные зависимости

- •4.4. Четвертая нормальная форма (4нф)

- •4.5. Пятая нормальная форма (5нф)

- •4.6. Итоговая схема процедуры нормализации

- •4.7. Альтернативный набор определений нфбк, 4нф и 5нф

- •4.8. Выделим цели процесса нормализации

- •4.9. Другие нормальные формы

- •Глава 5. Методология концептуального проектирования

- •5.1. Источники представления пользователей о предметной области

- •5.2. Определение типов сущностей

- •5.3. Определение типов связей

- •5.4. Определение атрибутов

- •5.5. Определение доменов атрибутов

- •5.6. Определение потенциальных и первичных ключей

- •5.7. Генерализация и специализация типов сущностей

- •5.8. Создание диаграммы "сущность-связь"

- •5.9. Обсуждение локальных концептуальных моделей данных с конечными пользователями

- •Глава 6. Методология логического проектирования баз данных реляционного типа

- •6.1. Преобразование локальной концептуальной модели данных в локальную логическую модель

- •6.1.1. Удаление связей типа m:n

- •6.1.2. Удаление сложных связей

- •6.1.3. Удаление рекурсивных связей

- •6.1.4. Удаление связей с атрибутами

- •6.1.5. Удаление множественных атрибутов

- •6.1.6. Перепроверка связей типа 1:1

- •6.1.7. Удаление избыточных связей

- •6.2. Наборы отношений локальных логических моделей данных

- •6.2.1. Сильные типы сущностей

- •6.2.2. Слабые типы сущностей

- •6.2.3. Бинарные связи типа "один-к-одному" (1:1)

- •6.2.4. Бинарные связи типа "один-ко-многим" (1:м)

- •6.2.5. Связи типа "суперкласс/подкласс"

- •6.2.6. Документирование созданных отношений и атрибутов внешних ключей

- •6.3. Проверка модели с помощью правил нормализации

- •6.4. Проверка модели в отношении транзакций

- •6.5. Создание диаграмм "сущность-связь"

- •6.7.1. Слияние локальных логических моделей данных в единую глобальную модель данных

- •6.7.1.1. Анализ имен сущностей и их первичных ключей

- •6.7.1.2. Анализ имен связей

- •2. Слияние эквивалентных сущностей с различными первичными ключами

- •3. Слияние сущностей с различными именами, имеющих одинаковые или различные первичные ключи

- •7.1.1. Oписание на языке sql стандарта iso 1992 (sql2)

- •Листинг 1. Операторы языка sql, предназначенные для создания таблицы

- •7.1.2. Реализация с использованием триггеров

- •Пример 1

- •7.1.3. Реализация с использованием уникальных индексов

- •Пример 2

- •7.2. Реализация бизнес-правил предприятия в среде целевой субд

- •7.3. Организация эффективного хранения данных

- •7.3.1. Анализ транзакций.

- •7.3.2. Выбор файловой структуры.

- •Последовательные файлы

- •Хешированные файлы

- •Индексно-последовательные файлы

- •Двоичные деревья

- •7.3.3. Определение вторичных индексов.

- •7.3.4. Анализ необходимости введения контролируемой избыточности.

- •7.3.5. Определение требований к дисковой памяти.

- •Последовательные файлы

- •Хешированные файлы

- •7.4. Разработка механизмов защиты

- •7.4.1. Разработка пользовательских представлений (видов).

- •7.4.2. Определение прав доступа.

- •7.5. Организация мониторинга и настройка функционирования системы

- •Глава 8. Язык структурированных запросов sql.

- •Операторы ddl

- •Типы данных

- •Создание файла бд

- •Создание (определение) таблиц

- •Определение столбцов

- •Примеры создания таблиц

- •Удаление таблиц

- •Модификация структуры таблиц

- •Операторы, изменяющие информацию в бд

- •Добавление новых данных.

- •Удаление существующих данных.

- •Обновление существующих данных.

- •Запрос информации из бд

- •Инструкция select

- •Предложение select.

- •Предложение from.

- •Запросы

- •Порядок выполнения многотабличных запросов

- •Виды объединений

- •Предложение where.

- •Условия отбора

- •Составные или сложные условия отбора

- •Предложение group by.

- •Предложение having.

- •Предложение order by.

- •Применение оператора select в инструкции insert

Операторы, изменяющие информацию в бд

Предметом данной лекции будет основная функция языка SQL, т.е. построение запросов, а также инструкции, необходимые для внесения и изменения информации в БД. Для лучшего понимания вначале мы рассмотрим простые варианты инструкций, изменяющие информацию в таблицах, затем перейдём к вопросу построения простых запросов на выборку данных и их использования в операторах изменения данных.

Сразу следует отметить, что под изменением информации в БД мы будем понимать не только непосредственно изменение уже находящихся там данных, но также их внесение и удаление, таким образом, все операторы, не имеющие отношения к определению структур и объектов БД и в то же время изменяющие данные, будут рассмотрены в этом разделе. В стандарте SQL данный блок операторов представлен тремя инструкциями:

инструкция INSERT, посредством которой новые строки добавляются в таблицу;

инструкция UPDATE, посредством которой обновляются данные, содержащиеся в таблице.

инструкция DELETE, посредством которой строки удаляются из таблицы;

Добавление новых данных.

Как правило, добавление новой строки в реляционную БД происходит тогда, когда возникает необходимость тем или иным способом представить объект «внешнего мира» в БД. Если для опредёлённого типа объектов в БД определена одна или несколько таблиц и пользователю нужно иметь в БД информацию о новом конкретном экземпляре данного типа объектов, то он использует для внесения данных одну или несколько инструкций INSERT. Возьмём в качестве примера спроектированный нами на предыдущей лекции фрагмент БД. Предположим, что нам потребовалось внести информацию о новом регионе в таблицу Regions (Регионы). Для этого нужно применить следующую инструкцию:

INSERT INTO Regions ( KodR, Region ) VALUES ( 103, «Московский»);

Выполнение этой инструкции приведёт к появлению в таблице Regions (Регионы) новой строки. Строка – это наименьшая единица информации, которую можно добавить в базу данных.

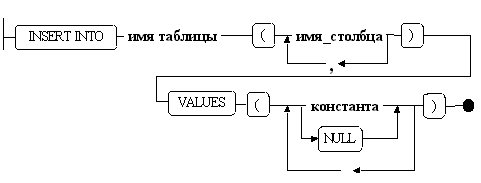

Синтаксическая диаграмма инструкции INSERT представлена на рис.3.

Рис. 3.

В поле "имя_таблицы" указывается название таблицы, в которую производится вставка новой строки, далее в скобках следует перечисление через запятую столбцов, в которые будет произведена вставка. Данное перечисление можно пропустить, но тогда это будет означать, что заполнить данными надо все колонки таблицы в том порядке, в котором они были созданы, и явно указывать значение null. После ключевого слова VALUES перечисляются значения для колонок. Типы этих значений должны соответствовать типам, указанным при определении таблицы. Для колонок, определение которых допускает пустые значения, можно указать ключевое слово NULL. Колонкам таблицы, которые не были явно указаны в перечислении, будет автоматически присвоено значение null при условии, что определение таблицы допускает это.

Удаление существующих данных.

Удалять ту или иную строку из базы данных приходится тогда, когда необходимость в хранении информации об объекте реального мира пропадает. Наименьшей единицей информации, которую можно удалить из реляционной базы данных, является одна строка.

Синтаксическая диаграмма инструкции DELETE представлена на рис.4.

Рис. 4.

В предложении FROM указывается таблица, содержащая строки, которые требуется удалить. В предложении WHERE указывается критерий отбора строк, которые должны быть удалены. Предложение WHERE полностью аналогично по структуре предложению, применяемому в инструкции SELECT, которую мы рассмотрим немного позже, и может возвращать не только одну строку, но и набор строк, соответственно, все строки из этого набора будут удалены. Хотя предложение WHERE в инструкции DELETE является необязательным, оно присутствует почти всегда. Если же оно отсутствует, то удаляются все строки таблицы.