- •Содержание

- •Глава 1. Основные понятия 6

- •Глава 2. Модели данных 19

- •Глава 3. Функциональные зависимости 46

- •Глава 4. Нормализация 54

- •Глава 5. Методология концептуального проектирования 69

- •Глава 6. Методология логического проектирования баз данных реляционного типа 75

- •Глава 7. Методология физического проектирования реляционных бд 93

- •Глава 8. Язык структурированных запросов sql. 107

- •Предисловие

- •Глава 1. Основные понятия

- •1.1. Информационные системы с базами данных.

- •1.2. Функции и возможности субд

- •1.3. Программные компоненты субд

- •1.4. Архитектура среды базы данных

- •1.5. Реляционные объекты данных: терминология

- •1.6. Формальные определения

- •1.6.1. Домены

- •1.6.2. Отношения

- •1.7. Целостность реляционных данных

- •1.7.1. Потенциальные ключи

- •1. Свойством уникальности.

- •2. Свойством не избыточности.

- •1.7.2. Первичные и альтернативные ключи

- •1.7.3. Внешние ключи

- •1.7.4. Ссылочная целостность

- •1.7.5. Правила внешних ключей

- •Глава 2. Модели данных

- •2.1. Элементы er-модели

- •2.1.1. Множество сущностей

- •2.1.2. Атрибуты

- •2.1.3. Связи

- •2.1.4. Рекурсивная связь

- •2.1.5. Атрибуты связей

- •2.2. Структурные ограничения

- •2.2.1. Связь "один-к-одному"

- •2.2.2. Связь "один-ко-многим"

- •2.2.3. Связь "многие-ко-многим"

- •2.2.4. Степень участия

- •2.2.5. Многосторонние связи

- •2.2.6. Слабые множества сущностей

- •2.3. Проблемы er-моделирования (Материал данного параграфа не обязателен для изучения)

- •2.3.1. Ловушки разветвления

- •2.3.2. Ловушка разрыва

- •2.4. Ееr-модель

- •2.4.1. Суперклассы и подклассы типов сущностей

- •2.4.2. Наследование атрибутов

- •2.4.3. Специализация

- •2.4.4. Генерализация

- •2.4.5. Ограничения, накладываемые на процедуры специализации и генерализации

- •2.4.6. Категоризация

- •2.5. Реляционные модели

- •2.5.1. От er-диаграмм к реляционным схемам

- •2.5.2. От er-связей к к отношениям

- •2.5.3. Объединение отношения

- •2.5.4. Преобразование слабых множеств сущностей

- •Глава 3. Функциональные зависимости

- •3.1.Основные определения

- •3.2. Тривиальные и нетривиальные зависимости

- •3.3. Замыкание множества зависимостей

- •3.4. Правила вывода Армстронга

- •3.5. Неприводимое множество зависимостей

- •Примеры

- •Глава 4. Нормализация

- •4.1. Декомпозиция без потерь

- •4.2. Первая, вторая и третья нормальные формы.

- •Вторая нормальная форма (2нф).

- •Третья нормальная форма ( 3нф ).

- •Нормальная форма Бойса-Кодда

- •4.3. Многозначные зависимости

- •4.4. Четвертая нормальная форма (4нф)

- •4.5. Пятая нормальная форма (5нф)

- •4.6. Итоговая схема процедуры нормализации

- •4.7. Альтернативный набор определений нфбк, 4нф и 5нф

- •4.8. Выделим цели процесса нормализации

- •4.9. Другие нормальные формы

- •Глава 5. Методология концептуального проектирования

- •5.1. Источники представления пользователей о предметной области

- •5.2. Определение типов сущностей

- •5.3. Определение типов связей

- •5.4. Определение атрибутов

- •5.5. Определение доменов атрибутов

- •5.6. Определение потенциальных и первичных ключей

- •5.7. Генерализация и специализация типов сущностей

- •5.8. Создание диаграммы "сущность-связь"

- •5.9. Обсуждение локальных концептуальных моделей данных с конечными пользователями

- •Глава 6. Методология логического проектирования баз данных реляционного типа

- •6.1. Преобразование локальной концептуальной модели данных в локальную логическую модель

- •6.1.1. Удаление связей типа m:n

- •6.1.2. Удаление сложных связей

- •6.1.3. Удаление рекурсивных связей

- •6.1.4. Удаление связей с атрибутами

- •6.1.5. Удаление множественных атрибутов

- •6.1.6. Перепроверка связей типа 1:1

- •6.1.7. Удаление избыточных связей

- •6.2. Наборы отношений локальных логических моделей данных

- •6.2.1. Сильные типы сущностей

- •6.2.2. Слабые типы сущностей

- •6.2.3. Бинарные связи типа "один-к-одному" (1:1)

- •6.2.4. Бинарные связи типа "один-ко-многим" (1:м)

- •6.2.5. Связи типа "суперкласс/подкласс"

- •6.2.6. Документирование созданных отношений и атрибутов внешних ключей

- •6.3. Проверка модели с помощью правил нормализации

- •6.4. Проверка модели в отношении транзакций

- •6.5. Создание диаграмм "сущность-связь"

- •6.7.1. Слияние локальных логических моделей данных в единую глобальную модель данных

- •6.7.1.1. Анализ имен сущностей и их первичных ключей

- •6.7.1.2. Анализ имен связей

- •2. Слияние эквивалентных сущностей с различными первичными ключами

- •3. Слияние сущностей с различными именами, имеющих одинаковые или различные первичные ключи

- •7.1.1. Oписание на языке sql стандарта iso 1992 (sql2)

- •Листинг 1. Операторы языка sql, предназначенные для создания таблицы

- •7.1.2. Реализация с использованием триггеров

- •Пример 1

- •7.1.3. Реализация с использованием уникальных индексов

- •Пример 2

- •7.2. Реализация бизнес-правил предприятия в среде целевой субд

- •7.3. Организация эффективного хранения данных

- •7.3.1. Анализ транзакций.

- •7.3.2. Выбор файловой структуры.

- •Последовательные файлы

- •Хешированные файлы

- •Индексно-последовательные файлы

- •Двоичные деревья

- •7.3.3. Определение вторичных индексов.

- •7.3.4. Анализ необходимости введения контролируемой избыточности.

- •7.3.5. Определение требований к дисковой памяти.

- •Последовательные файлы

- •Хешированные файлы

- •7.4. Разработка механизмов защиты

- •7.4.1. Разработка пользовательских представлений (видов).

- •7.4.2. Определение прав доступа.

- •7.5. Организация мониторинга и настройка функционирования системы

- •Глава 8. Язык структурированных запросов sql.

- •Операторы ddl

- •Типы данных

- •Создание файла бд

- •Создание (определение) таблиц

- •Определение столбцов

- •Примеры создания таблиц

- •Удаление таблиц

- •Модификация структуры таблиц

- •Операторы, изменяющие информацию в бд

- •Добавление новых данных.

- •Удаление существующих данных.

- •Обновление существующих данных.

- •Запрос информации из бд

- •Инструкция select

- •Предложение select.

- •Предложение from.

- •Запросы

- •Порядок выполнения многотабличных запросов

- •Виды объединений

- •Предложение where.

- •Условия отбора

- •Составные или сложные условия отбора

- •Предложение group by.

- •Предложение having.

- •Предложение order by.

- •Применение оператора select в инструкции insert

4.1. Декомпозиция без потерь

Один из методов избежать аномалии обновления в процессе нормализации – выполнение декомпозиции (разбиения) исходного отношения на меньшие отношения. Эту процедуру надо выполнить так, чтобы оба свойства декомпозиции были сохранены. Первое из них – это свойство обратимости, которое позволит восстановить любой кортеж исходного отношения, используя соответствующие кортежи меньших отношений. Второе – сохранение ограничения, наложенного на исходное отношение, посредством наложения определенных ограничений на каждое из меньших отношений. Иначе говоря, интерес представляет только та декомпозиция, которая выполняется без потери информации.

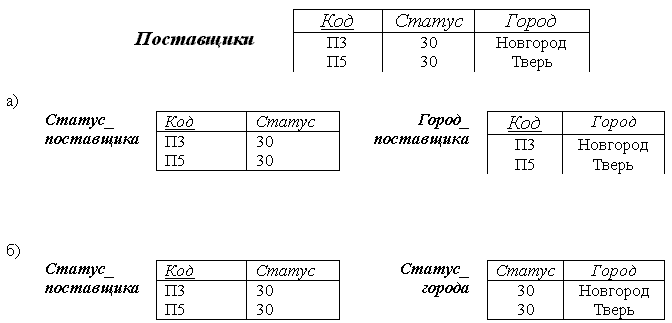

В качестве примера рассмотрим отношение Поставщики с атрибутами {Код, Статус,Город}. Выполним два варианта декомпозиции отношения Поставщики (Рис. 4.2.):

Рис. 4.2. Декомпозиции отношения Поставщики

1. В случае а) информация не утрачивается, поскольку Статус_поставщика и Город_поставщика содержат данные о том, что поставщик П3 имеет Статус 30 и находится в Новгороде. Соответственно и П5 имеет Статус 30 и находится в Твери.

2. В случае б) некоторая информация утрачивается, поскольку оба поставщика имеют Статус 30, но нельзя сказать в каком городе находится каждый из них, т.е. вторая декомпозиция не является декомпозицией без потерь.

Процесс декомпозиции на самом деле является операцией проекции, т.е. каждая из представленных на Рис. 4.2. переменных-отношений: Статус_поставщика, Город_поставщика и Статус_города -- в действительности являются проекциями отношения Поставщики.

Если операцией декомпозиции в процедуре нормализации является операция проекции, то обратной операцией должна быть операция соединения.

Пусть R1 и R2 проекции некоторого отношения R. Какие условия должны быть соблюдены, чтобы обратные соединения R1 и R2 гарантировали бы получение R?

Ответ на это вопрос даёт теорема Хеза.

Теорема Хеза: Пусть R{A, B, C} является отношением, где А, В и С атрибуты этого отношения. Если R удовлетворяет Ф3 А®В, то R равно соединению его проекции

{A, B} и {A,C}.

Обозначим А-Код, B-Статус, C-Город. Согласно теореме Хеза, отношение Поставщики можно разбить на проекции:

{Код, Статус} и {Код, Город} без утраты информации

и на проекции:

{Код, Статус} и {Статус, Город} с потерей информации.

4.2. Первая, вторая и третья нормальные формы.

Перейдем к процедуре нормализаций и дадим определение 1НФ.

Отношение находится в первой нормальной форме(1НФ ) тогда и только тогда, когда все используемые в нем домены содержат только скалярные значения.

Воспользуемся ранее рассмотренными таблицами: ПОСТАВЩИКИ, ТОВАР И ПОСТАВКИ (рис.1.4) – и на их базе составим одну таблицу , включающую основные поля этих таблиц.

Дадим этой таблице название: ПЕРВАЯ. Эта таблица будет содержать следующие поля:

ПЕРВАЯ {Код_поставщика, Статус, Город , Код_товара, Квота }

ПЕРВИЧНЫЙ КЛЮЧ {Код_поставщика, Код_товара }.

Введем дополнительные ограниченичения для данных таблицы ПЕРВАЯ в виде функциональной зависимости Город ® Статус, т. е. статус поставщика определяется местом его нахождения. Например, все поставщики из Новгорода должны иметь статус 10, а поставщики из Москвы – статус 20.

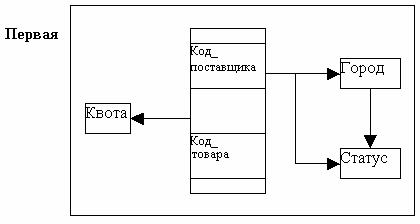

Все множество функциональных зависимостей для таблицы ПЕРВАЯ изображены в виде диаграммы, представленной на Рис. 4.3.

Рис. 4.3. Функциональные зависимости для таблицы Первая

Из этой диаграммы видно , что первичный ключ таблицы представляет собой комбинацию двух полей: {Код_поставщика, Код_товара }.

Кроме того, стрелки начинаются не только с первичных ключей, но и с неключевых атрибутов. Не все атрибуты неприводимо зависимы от первичного ключа. В частности, атрибуты Статус и Город, каждый в отдельности зависимы от Код_поставщика и не являются взаимно независимыми.

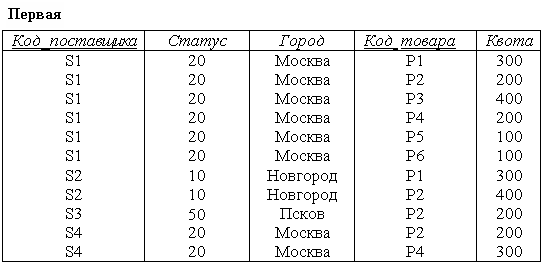

Для иллюстрации некоторых трудностей, порождаемых этими стрелками, рассмотрим таблицу ПЕРВАЯ, представленную на рис. 4.4.

Рис. 4.4. Таблица данных Первая

В каждом кортеже с Код_поставщика S1 в атрибуте Город указано значение: Москва, а в каждом кортеже с значением Москва, в атрибуте Статус стоит число 20 и т. д.

При работе с таблицами, содержащими избыточные данные, могут возникнуть проблемы , которые называются аномалиями обновления . Эти аномалии подразделяются на аномалии вставки – INSERT, аномалии удаления – DELETE и аномалии модификации – UPDATE.

Для проверки таблицы ПЕРВАЯ подвергнем ее испытаниям при помощи перечисленных выше операций.

Операция INSERT:

В таблице ПЕРВАЯ не показан поставщик S5 из Твери, хотя в таблице ПОСТАВЩИК он присутствует. Дело в том, что до тех пор, пока он не произвел поставку товара, для него не задано значение первичного ключа, а резервирование кортежа со значением первичного ключа NULL правилами СУБД не поддерживается.

Операция DELETE:

Если в таблице ПЕРВАЯ удалить кортеж с значением Код_поставщика S3, то будет утрачена информация о поставщике и о том, что поставщик находился в Пскове.

В том и другом случае основная проблема заключается в том, что отношение Первая содержит информацию о товарах и о поставщиках. Удаление информации о поставщиках вызывает удаление информации о товарах и наоборот. Наша задача разделить информацию на несколько частей: информацию о товарах записать в одно отношение, а информацию о поставщиках — в другое.

Таким образом, процедуру нормализации можно охарактеризовать как процедуру разбиения логически не связанной информации по отдельным отношениям.

Операция UPDATE:

Название города для определённого поставщика повторяется несколько раз. Если при обновлении поставщик S1 переместится из Москвы в Тулу, то возникает проблема поиска в таблице Первая всех кортежей, в которых соединены S1 и значение "Москва".

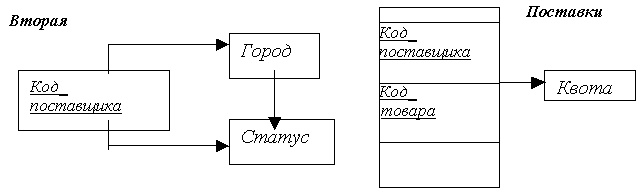

Для решения выше перечисленных проблем, нужно произвести декомпозицию таблицы Первая и представить ее в виде следующих таблиц:

Вторая (Код_поставщика, Статус, Город) ;

Поставки (Код_поставщика, Код_товара, Квота).

Составим диаграмму ФЗ для этих таблиц:

Рис. 4.5. Диаграмма ФЗ для таблиц Вторая и Поставки

Таблица данных для этих отношений примет вид:

Рис. 4.6. Таблицы данных Вторая и Поставки

1. С помощью вставок (INSERT) в отношение Вторая можно включить информацию, что поставщик S5 находится в Твери, даже если к данному моменту поставку он не произвел.

2. Теперь можно удалить (DELETE) информацию о поставке, удаляя из отношения Поставки соответствующий кортеж S3 P2, при этом информация о том, что поставщик S3 находится в Пскове, не утрачивается.

3. В отношении Вторая название города для каждого поставщика появляется всего один раз. Иначе говоря, избыточность данных Код_поставщика ® Город устранена.

Благодаря этому в соответствующем кортеже отношение Вторая с лёгкостью можно заменить для поставщика S1, например, город Москва на Тулу.

Таким образом, разбиение отношения Первая на отношения Вторая и Поставки состоит в исключении зависимостей, которые не были неприводимыми.