- •Часть 1

- •1. Энергетический спектр носителей заряда

- •1.1. Зонная структура энергетического спектра носителей заряда

- •1.2.Заполнение зон. Эффективная масса носителей заряда

- •1.3. Локальные уровни в запрещенной зоне

- •1.4. Дефекты в кристаллах

- •2. Статистика носите лей заряда в твердом теле

- •2.1.Функция распределения Максвелла— Больцмана

- •2.2.Функция распределения Бозе - Эйнштейна

- •2.3.Функция распределения Ферми—Дирака

- •На рис.2.4. Для сравнения приведены различные кривые распределения электронов.

- •2.4. Концентрация носителей заряда

- •3. Неравновесные носители заряда в полупроводниках

- •3.1. Квазиуровни Ферми и время жизни неравновесных носителей заряда

- •Скорость рекомбинации

- •3.3. Уравнение непрерывности

- •3.4. Соотношения Эйнштейна и диффузионная длина

- •4.1. Контакт мегалл-полупроводник

- •4.2. Контакт полупроводников n и p типа.

- •4.3. Контакт полупроводников n-p-n и p-n-p типа Транзисторные переходы

- •4.4. Полупроводниковые сверхрешетки

- •4.5. Структура металл-диэлектрик-полупроводник.

- •1. Энергетический спектр носителей заряда

- •Зонная структура энергетического спектра носителей заряда

4.3. Контакт полупроводников n-p-n и p-n-p типа Транзисторные переходы

P-n-p и n-p-n переходы называются транзисторными и являются основой биполярных транзисторов, которые представляют собой два последовательно соединенных p-n перехода, включенных во встречных направлениях..

Рис.4.5. Структура p-n-p транзистора

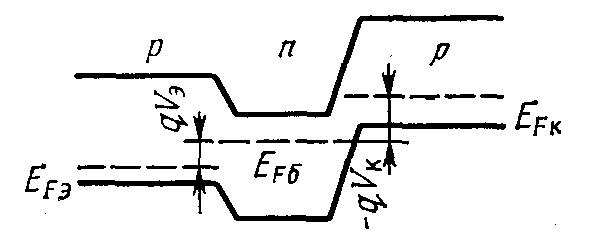

На рис. 4.6. приведена зонно-энергетическая диаграмма p-n-p перехода в состоянии термодинамического равновесия (а) и активного режима (б). Средняя область, которая находиться между коллектором и эмиттером называется базой,

Рис.4.6. Зонная диаграмма p-n-p транзистора.

В активном режиме, позволяющем усиливать сигналы, один из переходов находиться при прямом, а другой при обратном смещении. Таким образом, создается прямой электронный ток (ток неосновных носителей базы) из прямо смещенного перехода (эмиттер) в обратно смещенный переход (коллектор). Часть носителей рекомбинирует в объеме базы и на ее поверхности. Для уменьшения этих потерь ширина базы должна быть меньше диффузионной длины носителей данного типа. В активном режиме переход представляет собой усилитель, т.к. изменение тока во входной цепи (эмиттере) приводит к изменению тока в выходной цепи (коллекторе). Очевидно, что изменение тока коллектора в данном случае не может быть больше изменения тока эмиттера, т.е. коэффициент усиления по току будет меньше единицы. Однако, такое включение может дать усиление по мощности, так как токи эмиттера и коллектора почти равны, но величина нагрузочного сопротивления в цепи много больше сопротивления эмиттера при прямом смещении.

Основным способом включения биполярного транзистора является включение с общей базой, как это показано на рис.4.5. В этом случае усилительные свойства характеризуются коэффициентом передачи тока (h) равным отношению изменения выходного тока к изменению входного. Переменные составляющие токов эмиттера IЭ и IK можно отождествить с изменениями этих токов, поэтому

![]()

Эмиттерный p-n преход включен в прямом направлении и ток через него состоит из дырок, инжектированных в n- область, и электронов, инжектированных в p-область, т.е. IЭ = IpЭ + InЭ. Тогда

![]() (4.28)

(4.28)

где γЭ –эффективность эмиттера;

β - коэффициент переноса;

γК - эффективность коллектора.

Эффективность эмиттера. Этот параметр определяет часть тока через эмиттерный переход. Именно эта часть тока является полезной для работы транзистора. Как следует из (4.28)

![]() (4.29)

(4.29)

Для получения высокой эффективности эмиттера необходимо, чтобы IpЭ >>IpЭ . В этом случае с учетом известных соотношений

![]() и

и

![]() (4.30)

(4.30)

можно написать

![]() (4.31)

(4.31)

Из формулы видно, что для увеличения γЭ необходимо, чтобы np<<pn . Так как np pn = nn pn, то в качестве эмиттерного пререхода применяется несимметричный p-n переход в котором pp>>nn.

Коэффициент переноса.

Это главный параметр, определяющий зависимость характеристик транзистора от частоты и режимов смещения. По определению

![]() (4.32)

(4.32)

Считая, что электрическое поле в базе равно нулю можно написать

IpК

= qSDp![]() p|x=w

IpЭ

= qSDp

p|x=w

IpЭ

= qSDp![]() p|x=0

p|x=0

Где за х = 0 принята граница база-эмиттер, а за x = w –граница база-коллектор. Таким образом, вычисление токов сводиться к определению распределения концентрации инжектированных носителей в базе и вычислению производных в точках x=0 и x=w. В результате, используя известные соотношения и считая градиент концентрации неравновесных носителей в базе линейным, можно получить выражение для коэффициента переноса в виде

![]() (4.33)

(4.33)

где w – толщина базы;

Lp – диффузионная длина;

g – скорость поверхностной рекомбинации;

А – коэффициент геометрии транзистора;

τp – время жизни носителей;

SЭ – площадь сечения эмиттера (SЭ =Aw).

Эффективность коллектора.

Этот параметр можно определить как отношение полного тока к дырочному

![]() (4.34)

(4.34)

В отличие от γЭ эта величина всегда больше единицы.

IpK=qS(μppE

- Dp![]() p)

InK=qS(μnnE

– Dn

p)

InK=qS(μnnE

– Dn![]() n)

n)

Определив из первого уравнения E и подставив ег во второе, получим

![]() (4.35)

(4.35)

Отношение токов InK/IpK следует точнее характеризовать как отношение изменения этих токов, т.е. dInK/dIpK, и тогда

![]() (4.36)

(4.36)