- •Часть 1. Концептуальные основы безопасности жизнедеятельности

- •1.3. Суть и пути разработки концепции безопасности россии.

- •1.3. Суть и пути разработки концепции безопасности россии.

- •2.3. Экономическая безопасность.

- •2.4. Информатизация общества и информационная безопасность.

- •2.5. Экосоциальная безопасность.

- •2.6. Технологическая и техногенная безопасность.

- •3.4. Безопасность при чрезвычайных ситуациях в социально-политической сфере.

- •4.2.Структуры и органы обеспечения национальной безопасности россии.

- •4.3. Современные подходы к анализу и оценке социальной обстановки.

- •4.4. Управление социальными процессами в экстремальных условиях.

3.4. Безопасность при чрезвычайных ситуациях в социально-политической сфере.

I Под чрезвычайными ситуациями обычно понимаются стихийные бедствия, производственные аварии, экологические катастрофы, социально-политические конфликты.

Если действиям в условиях природных или техногенных экстремальных ситуаций посвящено достаточно много научных разработок, положений, нормативов и т.д., то проблема, поведения в условиях социально-политических конфликтов, которая в условиях современных реалий становится все более актуальной, раскрыта еще недостаточно.

Вместе с тем, по неопределенности ситуации, уровню риска, психической неустойчивости с такими экстремальными ситуациями, как землетрясение или цунами следует сравнивать МИТИНГИ и ДЕМОНСТРАЦИИ.

К основным особенностям массовых демонстраций и митингов можно отнести:

- крайний популизм - простота лозунгов, требований, решений;

- обязательное объединительное состояние толпы - организаторы используют такие приемы: коллективные покачивания взявшись за руки, скандирование коротких лозунгов, общее пение, хлопки, прыжки на месте и т.д.;

- практически полное отключение анализаторских функций психики отдельного человека, обязательная атмосфера сегодняшней победы, под которой может пониматься сам факт проведения митинга, совместное преодоление каких-то препятствий и т.д.;

- резкое возрастание полярных эмоциональных оценок и реакций: от ярко выраженной ненависти к «чужим» идеям и людям,- до некритичной любви к «своим».

Собираясь на митинг следует знать, САНКЦИОНИРОВАН ли он властями. От этой информации зависит предварительная подготовка.

В Москве, к примеру, организаторам митинга необходимо за 10-15 дней до его начала подать уведомление (свыше 10 тысяч участников -мэру, до 10 тысяч - префекту, до 1 тысячи - супрефекту), где будут указаны цель, форма, место или маршруты движения, время начала и окончания, предполагаемое количество участников, фамилии, адреса, телефоны организаторов и т.д. Власти могут запретить митинг, шествие! демонстрацию или пикетирование в течение пяти суток после получения уведомления и послать письменный запрет в течение двух суток.

Имеется определенная статистика о КОЛИЧЕСТВЕ участников митингов.

Для ориентировочного расчета можно пользоваться следующими данными: на один квадратный метр площади летом приходится не более трех человек, зимой - один-два человека. У трибун плотность выше, дальше уменьшается до 1 человека на два квадратных метра.

По данным московской милиции, около Парка культуры может собраться не более 7 - 8 тысяч человек, на Старой площади со всеми ее переулками - не более 12 тысяч, на Лубянке с растеканием толпы на Новую площадь и в переулки - не более 7 тысяч. По мнению специалистов московской милиции за весь многолетний митинговый период на Манежной площади никогда не собиралось более 35 тысяч человек.

Если митинг запрещен, то он превращается в экстремальную ситуацию еще до начала. Но даже если вы идете на санкционированный митинг, необходимо соблюдать определенные ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:

- оставить детей дома;

- взять с собой удостоверение личности;

- застегнуть все пуговицы на одежде, обойтись без галстука, шарфа, сумки;

- не брать с собой колющих или режущих предметов, стеклянной посуды;

- без крайней необходимости не брать плакаты на шестах и палках - их могут использовать как оружие, и как оружие их могут квалифицировать работники правоохранительных органов;

- снять с одежды различные знаки и символику, если вы не журналист - обойдитесь без фотоаппарата или камеры.

Попав на митинг следует постоянно пользоваться важнейшим инструментом личной безопасности - ПРОГНОЗОМ СОБЫТИЙ и вести себя соответствующим образом. Следует внимательно следить за состоянием толпы, положением на флангах, маневрами сил охраны порядка.

Вовремя митинга или демонстрации следует держаться подальше от милиции: на нее част бывает направлено недовольство толпы, что означает летящие камни, бутылки, палки, возможны провокации. Не менее опасны и ответные действия.

У митингов и демонстраций обычно есть своя топография. Проанализируйте ее с самого начала. Вы должны знать, предполагается ли шествие или прорыв и куда, где наиболее опасные участки (стеклянные витрины, барьеры, люки, железные ограды, мосты и т.д.). Мысленно попытайтесь составить карту митинга (вид сверху) с вероятными путями отхода и экстренного спасения через подъезды, дворы и переулки.

Не следует стоять около мусорных контейнеров, урн, картонных коробок, детских колясок, чемоданов или сумок без хозяина: неизвестно, что там лежит и когда взорвется. Не наступать на кульки или пакеты.

Не приближайтесь к агрессивно настроенным группам, выделяющимся обычно на митингах. Не старайтесь попасть ближе к микрофону или трибуне: опыт показывает, что окраины митинга безопаснее и отношения между людьми складываются там более разумно.

Если милиция начала операцию по рассеиванию или возникла стычка сотрудников с хулиганами, не следует терять спокойствия и контроля над собой. Рекомендуется стоять, не делая резких движений, не кричать и не бежать - в противном случае вас могут принять за хулигана и будет трудно что-либо доказать.

Всем своим видом вы должны выражать миролюбие. Если вас задержали, не пытайтесь на месте доказать, что вы здесь случайно.

Бывает, что при разгоне демонстраций применяются ликримогенные вещества (слезоточивые газы). «Черемуха» распадается на 1,5-2 часа. На открытом воздухе смертельных ее концентраций создать невозможно, но вероятны отравления различной степени.

Во время пресечения противоправных действий и рассеивания возможны ПАНИКА и БЕГСТВО.

Американские исследователи выделяют ряд характерных черт аники:

- паническое бегство всегда направлено в сторону от опасности, люди не пытаются каким-то образом повлиять на ход событий;

- направление бегства при панике не является случайным: человек бежит либо по знакомой дороге, либо следуя в массе бегущих;

- по-своему характеру паническое бегство асоциально, в этот момент самые сильные связи могут быть прерваны: мать может бросить ребенка, муж - жену и т.п., неожиданно люди становятся источниками опасности друг для друга;

- человек, охваченный паникой зачастую преувеличивает реальную опасность, он верит, что обстановка крайне опасна (паническое бегство прекращается когда человек думает, что находится вне опасной зоны);

- человек, охваченный паникой, плохо соображает, но его мысли не являются неразумными (проблема скорее в том, что он не ищет альтернативных решений и не видит деталей своего решения, иногда -главных, как в типичном для пожаров случае: прыжке со смертельно большой высоты).

Из этого списка понятно, что остановить толпу может или сильнейший эмоциональный тормоз, или чудо. Среди таких чудес известны примеры, когда сильному волевому человеку удавалось остановить толпу, которая его хорошо знала и верила ему. Среди средств - категоричные команды, горячее убеждение в отсутствии опасности и даже расстрел паникеров.

Некоторые исследователи считают, что ТОЛПА - это особый биологический организм. Он действует по своим законам и не всегда учитывает интересы отдельных составляющих - в том числе и их сохранность.

К основным психологическим характеристикам толпы можно отнести следующие:

- снижение интеллектуального начала и повышение эмоциональности людей;

- резкий рост внушаемости и снижение способности к независимому мышлению;

- поиски лидера или объекта ненависти, толпа с наслаждением будет подчиняться или громить, люди в толпе способны как на страшную жестокость, так и на самопожертвование;

- добившись чего-либо толпа быстро выдыхается и разрозненные на группы люди быстро приходят в себя, меняют свое поведение и оценку происходящего;

- определяющим моментом в жизни уличной (особенно политико-социальной) толпы очень являются первый камень в витрину и первая кровь, эти действия могут вывести толпу на принципиально иной уровень опасности, где коллективная безответственность превращает каждого члена толпы в преступника. Из такой толпы надо немедленно уходить.

Очевидно, что лучший способ уцелеть в толпе - это обойти ее. Если это невозможно, ни в коем случае не идти против толпы. Если толпа вас увлекла, старайтесь избегать и ее центра и края - опасного соседства; витрин, решеток, оград набережной и т.д. Уклоняйтесь от всего неподвижного на пути - столбов, тумб, стен и деревьев, иначе вас могут просто раздавить или размазать. Не цепляйтесь ни за что руками -их могут сломать. Если есть возможность, застегнитесь. Обувь на высоких каблуках может стоить вам жизни, также как и развязавшийся шнурок.

Выбросьте сумку, зонтик и т.д. Если у вас что-то упало (что угодно), > ни в коем случае не пробуйте поднять - жизнь дороже. В плотной толпе*; при правильном поведении вероятность упасть не так велика, как • вероятность сдавливания. Поэтому защитите диафрагму сцепленными в замок руками, сложив их на груди. Еще один прием - упруго согнуть руки в локтях и прижать их к корпусу. Толчки сзади надо принимать на локти, диафрагму защищать напряжением рук.

Главная задача в толпе - не упасть. Но если вы все же упали, следует защитить голову руками и немедленно вставать. Это очень трудно, но удается, применив такую технику: быстро подтяните к себе ноги, сгруппируйтесь и рывком попытайтесь встать. С колен подняться в плотной толпе вряд ли удастся - вас будут сбивать. Поэтому одной ногой надо; упереться (полной подошвой) в землю и резко разогнуться, используя движение толпы. Но повторяю - встать очень сложно, всегда эффективнее предварительные меры защиты.

Это универсальное правило, кстати, полностью относится и к началу самой ситуации толпы. На концерте, стадионе заранее прикиньте, как вы будете выходить (вовсе не обязательно тем же путем, что и вошли). Старайтесь не оказаться у стены, раздевалки и т.д. - в «центре событий». Избегайте стен (особенно стеклянных) перегородок, сетки и т.д. На стадионе в Шеффилде (Англия) трагедия показала, что главным образом люди гибли, раздавленные толпой на заградительных сетках. Если паника началась из-за террористического акта, не спешите своим движением усугублять беспорядок, не лишайте себя возможности оценить обстановку и принять верное решение.

Одной из наиболее экстремальных ситуаций является введение ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ.

На время чрезвычайного положения могут устанавливаться следующие меры:

- особый режим въезда и выезда, а также ограничения свободы передвижения по территории, на которой введено чрезвычайное положение;

- усиление охраны общественного порядка и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения;

- запрещение собраний, митингов, уличных демонстраций и шествий, а также иных массовых мероприятий;

- запрещение забастовок;

- ограничение движения транспортных средств и их досмотр. Дополнительно могут быть введены также:

- комендантский час, то есть запрет находиться на улицах и в иных общественных местах без специально выданных пропусков и документов, удостоверяющих личность в установленное время суток;

- ограничение свободы печати и других средств массовой информации путем введения предварительной цензуры; при этом |возможен временный арест печатной продукции до отмены чрезвычайного |положения, а также временное изъятие звукоусилительной техники и множительной аппаратуры;

- приостановление, после соответствующего предупреждения, деятельности политических партий и массовых движений, препятствующих нормализации обстановки;

- проверка документов в местах скопления граждан, а в исключительных случаях, при имеющихся данных о наличии у граждан оружия;

- личный досмотр вещей, жилища и транспортных средств;

- ограничение или запрещение продажи оружия, ядовитых веществ, спиртных напитков, в исключительных случаях допускается временное изъятие у граждан огнестрельного и холодного оружия и боеприпасов, ядовитых и взрывчатых веществ, а у предприятий, учреждений и организаций - также и учебной военной техники и радиоактивных веществ.

Особый режим управления по политическим причинам, как правило, вводится в ночь с субботы на воскресенье или с воскресенья на понедельник (после стихийного бедствия ЧП вводится по обстановке). Утром на перекрестках и площадях появятся военные патрули или боевая техника.

Под охрану армии будут взяты крупные учреждения, вокзалы, телестудии, банки, редакции газет и т.д. Под контролем окажется телефонная и почтовая связь (в частности, возможно отключение автоматических междугородних линий). Может быть приостановлен выход большинства газет. На особый режим, с изменениями в программе перейдет радио- и телевещание.

Под контролем армии резко и сразу упадет преступность (впрочем, это может быть лишь временно, на первые дни). Работа торговли сохранится на прежнем уровне. Возможно улучшение работы транспорта, на улицах станет посвободнее. На особый режим могут перейти Сбербанк и другие финансовые учреждения, так что счета в банке могут быть заблокированы.

Скорее всего будут отменены занятия в школах и вузах, поэтому следует сразу подумать, с кем же останутся дети. Особенно это касается работников системы связи, транспорта, снабжения и т.д., производственный режим которых может стать значительно жестче.

Следует всегда иметь при себе документы, так как при нарушении комендантского часа гражданина с документами могут задержать до утра, без них - до трех суток.

Сразу оговоримся, что это лишь примерный алгоритм действий. Известно, что все мирные времена похожи друг на друга, все чрезвычайные ситуации - чрезвычайны по-своему.

В данной ситуации следует быть предельно аккуратным, помня, что действия милиции и военных ведутся на основе закона «О чрезвычайном положении», который ограничивает права и свободы граждан и учреждений.

За последние годы жители многих городов России уже успели познакомиться с практикой работы этого закона и даже приобрели некоторые навыки жизни в его рамках, но каждый раз ситуация складывается по-своему, так что особенно важно держаться в курсе событий, подробностей быта города и т.д.

Реальный опыт дает совершенно неожиданные примеры действий властей в данной ситуации, такие, к примеру, как в октябре 1993 года, когда вслед за объявлением комендантского часа и просьбой мэра Москвы не покидать домов прозвучало выступление руководителя правительства (Е.Гайдара) с просьбой всем жителям выйти на улицы и собираться у Моссовета.

Чтобы правильно ориентироваться в том, что происходит, при появлении войск настройтесь на местную радиостанцию (в том числе и в машине) или включите телевизор. Свяжитесь по телефону со своим предприятием или учреждением, чтобы узнать, нет ли изменений в режиме работы, а если вы на работе, свяжитесь с семьей и согласуйте действия.

Среди оптимальных вариантов защиты семьи - отъезд на дачу. При эвакуации обязательно нужно взять с собой документы (у каждого члена семьи они должны быть в кармане, а не в сумке или машине), немного продуктов и самые необходимые вещи. Ценности брать не следует, их лучше спрятать в городе. Естественны опасения грабежей квартиры: здесь надо иметь в виду - опыт показывает, что они начинаются не раньше, чем через 2-3 дня с начала боевых действий.

На основе этого закона в город может быть введена БОЕВАЯ ТЕХНИКА. Прежде всего опасен уже сам вход техники в город. Это во многом связано с особенностями управления ею.

Увидев на улице зеленую или в камуфляже военную технику, водитель любого штатского транспорта должен понимать, что танк или БМП здесь вовсе не равноправный «участник дорожного движения»: это техника, созданная для боя, выдвигается на заданные позиции. Поэтому лучше не надеяться, что танки будут обращать внимание на знаки дорожного движения, сигналы светофоров или преимущественное право проезда.

Все правила дорожного движения в это время уместнее всего свести формуле «Главной улицей или дорогой считается та, по которой едет танк». На перекрестке главным человеком становится военный регулировщик.

Надо учитывать непривычные для городской улицы габариты, скольжение гусениц на асфальте, возможный занос при повороте и делать расчет на то, что для маневра боевой машине понадобится не менее пяти метров.

Следует иметь в виду, что механик-водитель смотрит на дорогу не через ветровое стекло, а через триплексы и пешехода, находящегося слишком близко (ближе пяти метров) от машины он может просто не заметить. Он также не услышит окрики, сигналы автомобиля и милицейские свистки: всю звуковую информацию он получает только через свои шлемофоны по радио.

Если добавить к этому привычку солдата к широкому полигону, то становится понятно, почему при виде колонны или отдельных боевых машин пешеходам и водителям не стоит проявлять излишнее любопытство и приближаться. Водителю лучше всего просто убрать свой автомобиль с дороги (можно и на тротуар), потому что столкновение, скажем с танком означает для легковой машины не аварию, а скорее всего полное разрушение, причем механик-водитель танка может даже этого вообще не заметить.

Безусловное условие безопасности в этих ситуациях - во время любых передвижений необходимо подчиняться требованиям ВАИ (военной автоинспекции) и патрулей.

Исключительна опасна ситуация, когда в городе ведутся БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ. Штатский человек может оказаться под обстрелом по самым разным причинам: криминальным, политическим, военным. Эта ситуация в последние годы стала частой в России. Что делать солдату - знает его командир. Житель же предоставлен сам себе, он должен по-разному действовать находясь в квартире или на улице.

В отличие от местного жителя, военные воспринимают город как поле боевых действий. Для них подвал или чердак - просто укрытие или огневая точка. Поэтому, например, если во дворе идет перестрелка и в квартиру вламываются военные, лучше с ними не спорить, а уйти: вероятнее всего вошедшим нужны ваши удобные для стрельбы окна, и их не остановить.

Во время вертикальной перестрелки - когда с чердака или из какого-то окна вашего (или соседнего) дома стреляют по противнику на улице, необходимо укрыться в ванной комнате и лечь там на пол или в ванну. Находиться в комнатах с окнами нельзя не только из-за угрозы прямого попадания пули, осколка, снаряда, но из-за опасности рикошета. Находясь в укрытии, надо следить за возможным появлением дыма или огня. Каждая третья или пятая пуля боевого заряда пулемета или автомата обычно трассирующая, поэтому риск пожара очень высок. Если пожар начался, а стрельба не прекратилась, квартиру необходимо немедленно покинуть (ползком), закрыв за собой двери в горящую комнату. В подъезде следует укрыться подальше от окон, лучше в нише. Опасно подходить к окнам (а тем более выходить на балкон), даже в случае, если стреляют далеко от вашего дома - возможно попадание шальная шальной пули.

Если перестрелка застала жителя на улице, следует сразу же лечь. Разумеется, здесь есть психологический барьер, но, как сказал один из офицеров московской гражданской обороны, «лучше испачкаться грязью, чем своей кровью». Надо немедленно - не для того, чтобы узнать, кто стреляет, а чтобы найти возможность укрыться. Укрытием может стать выступ здания, каменные ступени крыльца, фонтан, памятник, чугунное основание фонарного столба, кирпичный столб забора, канава, даже бетонная урна или бордюрный камень. В любом случае надо исходить из того, что любое укрытие лучше, чем никакого. Выбирая укрытие, надо также иметь в виду, что защита желательна не только со стороны выстрелов, так как не менее опасен рикошет.

Пережидая перестрелку следует скользнуть за угол или в подворотню, в подъезд. В некоторых случаях рациональнее даже разбить окно и впрыгнуть в любую квартиру первого этажа. Идеальным местом спасения на улице можно считать подземный переход. Во время перестрелки к нему следует пробираться ползком (в том числе и по ступеням!). Но в то же время надо учитывать опасность вызвать огонь на себя из-за передвижения. Особенно опасно бежать - стреляющие могут принять вас за противника.

Вообще в таких случаях не может быть однозначных заочных рецептов, решение надо принимать на месте. Конечно, есть и безусловные вещи: не позволять безоружным зевакам стоять и наблюдать бой, немедленно в первую очередь спасать детей (в том числе и прикрывая своим телом).

ЧАСТЬ 4. ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНЫМ РАЗВИТИЕМ.

4.1. Государственные и общественные устои безопасности.

4.2. Структуры и органы обеспечения национальной безопасности России.

4.3. Современные подходы к анализу и оценке социальной обстановки.

4.4. Управление социальными процессами в экстремальных условиях.

4.1. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И ОБЩ6СТВЕННЫЕ УСТОИ БЕЗОПАСНОСТИ.

Даже краткий экскурс в предысторию и современное состояние поставленной проблемы убеждает в том, что емкое и всеобъемлющее понятие безопасность многие десятилетия искусственно дробилось на отдельные составляющие, на сферы влияния и зоны ответственности тех или иных государственных структур и ведомств.

На таких важнейших направлениях, как экономическая безопасность, политическая безопасность многие годы стоял негласный запрет, проявляющийся в полном отсутствии интереса со стороны правительственных структур и ведомств, практически исключающий возможность проведение по ним широкомасштабных работ.

В бывшем СССР широкое распространение получило извращенное толкование самого понятия безопасность, отождествляющее ее с отсутствием оппозиции в стране, с «победой» над инакомыслием. Вопросы государственной безопасности стали целиком и полностью компетенцией всем известного ведомства, использовавшего самые различные методы воздействия на оппонента, вплоть до физического уничтожения лидеров оппозиции, массового репрессирования населения, депортации целых народов, высылкой инакомыслящих за пределы страны.

Коренные изменения внутренних и международных условий требуют переоценки сложившихся подходов к национальной безопасности России. В обществе постепенно утверждается мнение, что вся сложность процесса российских преобразований фокусируется в комплексной задаче обеспечения безопасности жизнедеятельности всех слоев населения, являясь и условием и целью реформирования.

Адекватная ОЦЕНКА БЕЗОПАСНОСТИ опирается на знание трех факторов:

- жизненно важные интересы государства. К ним относятся территориальная целостность и суверенитет государства, его активное и равноправное включение в мировое сообщество, стабильность и демократический правопорядок внутри страны. В этой связи «судьбоносным» для России является осуществление в ней реформ;

- характер и источник угроз. Они заключены в качествах человека, в личностных и институционных человеческих отношениях. Альтернативная природа человека и социально-политических институтов, их недостаточная компетентность и ответственность, а также неоднозначность природных процессов постоянно воспроизводят опасности для мира. Относительно самостоятельными причинами напряженности в общественных отношениях являются демографические и этнополитические процессы в отдельных странах и мире в целом;

- возможность отражения существующих угроз. Она опирается на силу государства, балансе сил в системе государств и геополитической ситуации в регионе и мире в данный момент Дестабилизирующее влияние на стабильность оказывает формирование однополярного мира, в котором нет противовесов возможному формированию курса единственной в мире сверхдержавы.

Основными ОБЪЕКТАМИ национальной безопасности становятся:

личность - ее права и свободы, общество - его материальные и духовные ценности, государство - его конституционный строй, суверенитет и территориальная целостность. Властные структуры рассматриваются как инструмент, предназначенный для обеспечения наилучших условий для развития личности, общества и самого государства в рамках всего спектра имеющихся возможностей.

Важнейшая задача государственных органов - определять ПРИОРИТЕТЫ в обеспечении безопасности жизнедеятельности населения России.

О наличии этих приоритетов свидетельствуют некоторые косвенные данные. К примеру, по опубликованным материалам, в 1992 году Министерство безопасности Российской Федерации представило Президенту России и его аппарату, Верховному Совету РФ, Совету безопасности, правительству, Конституционному суду РФ, МИД, Министерству обороны, Министерству внутренних дел, Службе внешней разведки около 900 аналитических документов, в том числе:

- по экономической безопасности - 179;

- военной безопасности - 42;

- проблемам внешней безопасности - 91;

- проблемам региональной безопасности (Россия, СНГ) - 55;

- межнациональным отношениям (в том числе проблемам русскоязычного населения) - 35;

- проблемам сепаратизма - 3;

- чрезвычайным ситуациям (горячие точки) - 52

- терроризму, защите конституционного строя - 5;

- коррупции и контрабанде - 21;

- социально-политической обстановке - 24;

- оперативной обстановке в России - 351. Несбалансированность в социальной практике интересов общества,

государства, различных социальных групп и личности является одной из серьезнейших проблем современной России.

Все это обусловило необходимость нового отношения,- новых подходов к обеспечению национальной безопасности России, новых идей, решений, организационных структур и механизмов ее обеспечения.

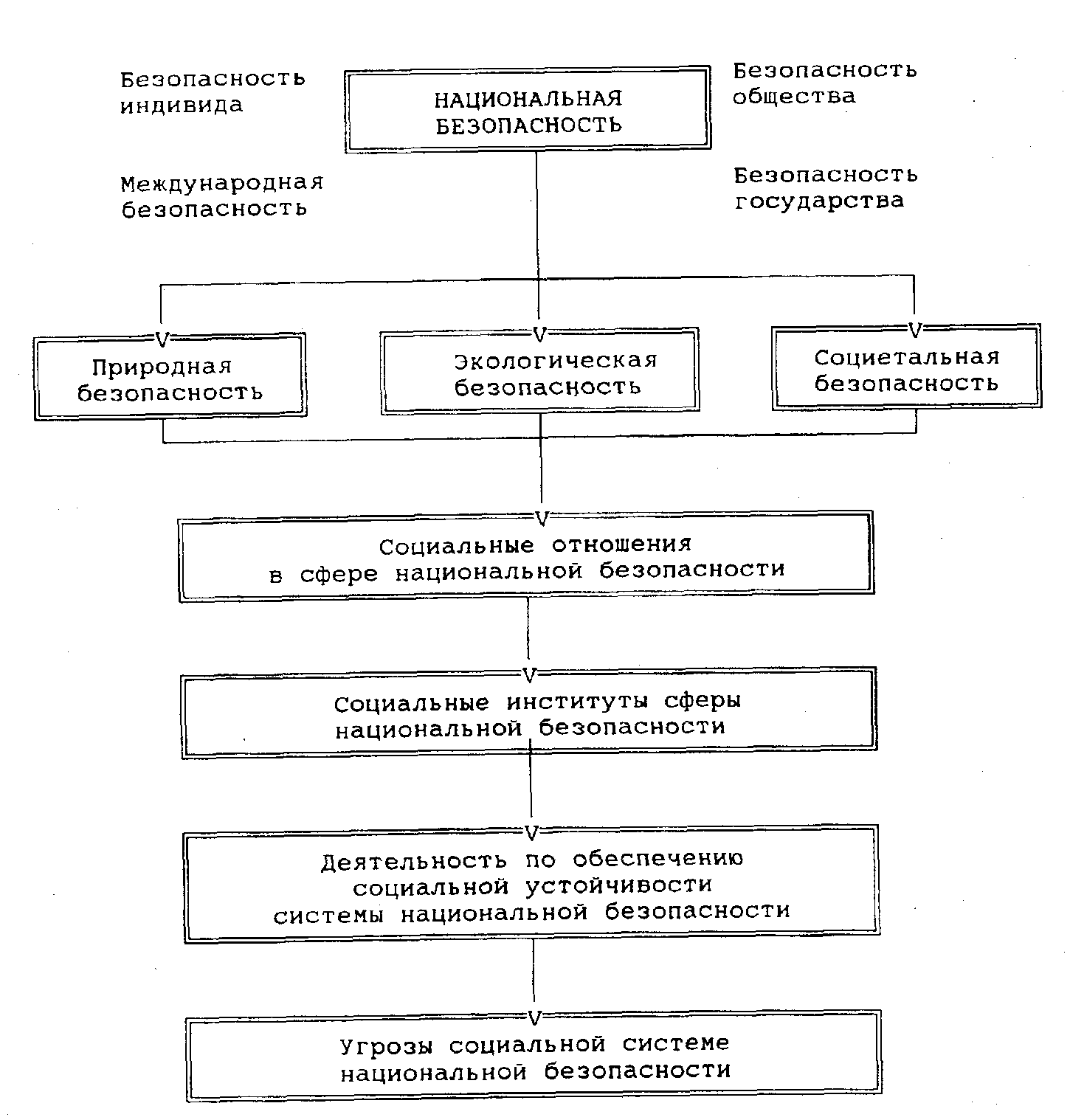

ТИПОЛОГИЮ социальных подсистем национальной безопасности можно представить в виде структурной схемы, приведенной на рисунке 4.1.

Здесь наиболее сложное явление - социетальная безопасность. Она включает в себя такие ее аспекты, как экономическая безопасность, военная безопасность, политическая безопасность, социальная безопасность, информационная безопасность, техническая безопасность и т.п. Однако можно утверждать, что они являются следствием и порождением социальной сферы жизнедеятельности людей. Социетальная безопасность должна рассматриваться как динамическое явление, основной элемент национальной безопасности, со сложной многоуровневой структурой, требующее постоянных усилий социальных сообществ по исправлению социальных дисфункций. Можно утверждать, что эта система социальных взаимодействий индивида, государства и международного сообщества, обеспечивающая защиту и организацию условий по предотвращению или ликвидации угроз, возникающих вследствие появления дисфункций в ее экономической, социальной, политической, военной и других подсистемах.

Основной функцией государства является осуществление общей СТРАТЕГИИ БЕЗОПАСНОСТИ. Это предусматривает:

Первое. Реагирование на угрозы должно быть адекватным характеру и масштабам этих угроз. Оно должно быть своевременным, упреждающим, во всяком случае - без запаздывания.

Второе. Обеспечение предвидения, способности принимать заблаговременные превентивные меры по предотвращению и нейтрализации угроз.

Третье. Оптимальное сочетание интересов внутрирегиональной и общенациональной безопасности. Интересы безопасности России в целом и ее отдельных регионов должны решаться в органическом единстве, не в ущерб друг другу. Нужен механизм, обеспечивающий такое единство. Общая стратегия безопасности должна дать такой механизм.

Четвертое. Сопряжение системы безопасности России с международными региональными (общеевропейской, азиатско-тихоокеанской и др.) и глобальной системами безопасности, а также с национальными системами безопасности других стран, прежде всего соседних. Особое место здесь должна занять система коллективной безопасности стран СНГ соседних. Особое место здесь должна занять система коллективной безопасности стран СНГ.

Рис 4.1 Типология социальных систем безопасности

Пятое. Рациональное и эффективное использование всех сил и средств, привлекаемых для решения задач обеспечения безопасности.

Шестое. Гарантированное обеспечение военно-политической безопасности России. Отдавая приоритет в решении проблем безопасности политико-дипломатическим и иным мирным средствам, Россия вместе с тем в полной мере обладает правом на вооруженную защиту своих жизненно важных интересов, на индивидуальную и коллективную оборону, предусмотренную Уставом ООН, в случае агрессии против нее и ее союзников.

Государство, прежде всего, формирует нормативно-правовую базу обеспечения национальной безопасности. Она включает:

- законодательство, отвечающее за разработку нормативных документов;

- суд, отвечающий за обсуждение документов, то есть толкование закона применительно к конкретному случаю;

- прокуратура - орган, наблюдающий за исполнением закона. Эти отношения можно представить следующим образом:

законотворчество --> разработка

суд --> обсуждение

прокурорский надзор --> контроль за исполнением

Законотворчество, суд и прокурорский надзор - исторически основные функции государства. Кроме этих основных функций, возникших в момент становления государства, существует две Рисунок дополнительные функции - функция внешних связей и функция сбора и хранения информации. Всякое государство, стремится, прежде всего, благоустроить эту сферу.

Особая ответственность возлагается на государство в условиях ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ как природно-техногенного, так и социально-экономического характера.

Основными задачами системы предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях являются:

- проведение единой государственной политики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, защита жизни и здоровья людей, материальных и культурных ценностей, окружающей среды от угроз при их возникновении в мирное и военное время;

- формирование системы экономических и правовых мер по обеспечению защиты населения средствами технической и экологической безопасности;

- осуществление государственных целевых и научно-технических программ, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций, защиту человека и среды его обитания, повышение устойчивости функционирования объектов народного хозяйства и социальной сферы при возникновении аварий, катастроф, стихийных и экологических бедствий, эпидемий;

- обеспечение высокой готовности органов и пунктов управления, систем связи и оповещения, сил и средств к действиям в чрезвычайных ситуациях, проведение работ по их ликвидации, прогнозирование и оценка социально-экономических последствий чрезвычайных ситуаций, первоочередное жизнеобеспечение пострадавшего населения;

- создание и использование чрезвычайных резервных фондов, финансовых, продовольственных, медицинских, материально-технических ресурсов, необходимых для обеспечения работ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- осуществление международного сотрудничества в области предупреждения и действий, оказание помощи зарубежным странам в ликвидации последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий, что также дает право надеяться на ответную помощь.

Пожалуй единственным заметным показателем демократизации общества в России с момента провозглашения так называемой перестройки является массовое возникновение и конституирование ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ДВИЖЕНИЙ. Только Министерством юстиции РФ зарегистрировано порядка 1200 политических партий, движений, союзов, ассоциаций, обществ, гильдий, землячеств, фондов, клубов. В целом же по стране действуют уже десятки тысяч формальных и неформальных объединений и групп.

Государственные органы, призванные обеспечивать безопасность: в различных сферах, сами отчасти дезорганизованы и, в данной ситуации, неспособны полностью справиться с задачами обеспечения безопасности государства, общества, человека. Остро чувствуя свою незащищенность, общество напрямую, без посредничества государства, пытается предпринять шаги в плане обеспечения собственной безопасности.

Неизменно положительную оценку получает деятельность общественных аварийно-спасательных служб, широкую известность завоевали многие охранно-сыскные агентства, структуры экологической безопасности, все большее влияние на ход событий в национальных регионах России оказывают казачьи формирования. Исключительное значение для становления негосударственных служб безопасности (НГСБ) имело создание в 1990 году ФОНДА НАЦИОНАЛЬНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ - неправительственного международного объединения.

Фонд содействует формированию общественной системы национальной и международной безопасности в России, странах СНГ, в мире на широкой демократической, гражданской основе, на принципах самоорганизации и взаимопомощи в интересах выживания человечества и укрепления всеобщего мира и безопасности в процессе их взаимодействия с другими людьми, нациями, государствами, природой, современной информационной средой, техносферой и т.п. Программа действий Фонда реализуется по следующим основным направлениям:

1. Общественная система безопасности.

2. Личный путь безопасности.

3. Региональная безопасность.

4. Национальная безопасность как основа становления идеологии возрождения России.

5. Экология и безопасность.

6. Военная безопасность.

7. Разработка инструментария и практические действия по содействию миротворческим усилиям в «горячих точках» России, СНГ, мира.

8. Создание инфраструктуры, материальной базы Фонда.

9. Подготовка, издание и распространение Бюллетеня Фонда. Общественные организации и движения в России в своей

совокупности образуют уже довольно разветвленную общественно-политическую ИНФРАСТРУКТУРУ. Анализ позволяет типологизировать их в зависимости от правового статуса и масштабов деятельности, сферы приложения сил, состава учредителей и целей учреждения, специфики финансирования.

По своему ПРАВОВОМУ СТАТУСУ и масштабам деятельности НГСБ подразделяются на: международные; общероссийские; межреспубликанские; межрегиональные; местные.

В зависимости от СФЕРЫ ПРИЛОЖЕНИЯ СИЛ различают НГСБ:

- экономической безопасности;

- политической безопасности;

- национальной безопасности;

- экологической безопасности;

- технологической безопасности;

- военной безопасности;

- гуманитарной безопасности;

- информационной безопасности;

- безопасности этноса (этносоциальных общностей).

По СОСТАВУ УЧРЕДИТЕЛЕЙ и целям учреждения различают НГСБ:

- сословные возрожденческие структуры (казачьи формирования, Дворянское собрание, Союз офицеров, Военно-исторический клуб и др.);

- организации ветеранов войны в Афганистане;

- «дочерние» структуры правоохранительных органов;

- структуры, обеспечивающие физическую безопасность официальных властных структур (т.е. те, учредителями или инициаторами создания которых были государственные органы - мэрии и т.д. и кто полностью подчиняется этим органам);

- «Августовские» организации. Они сформировались во время августовских баррикад, в процессе организационного оформления в их состав вошли ответственные сотрудники органов власти. В зависимости от СПЕЦИФИКИ СУБСИДИРОВАНИЯ различают НГСБ:

- коммерческие структуры НГСБ. Они нацелены на получение доходов от выполнения охранно-сыскных функций, оказания юридических услуг и информационно-аналитических работ;

- аварийно-спасательные службы. Специфика функций определяет «замыкание» этих служб на государственные комиссии по чрезвычайным ситуациям и соответствующее субсидирование. Вместе с тем, самостоятельный бизнес приемлем и для них;

- военно-патриотические объединения. Их главная функция заключается в подготовке (моральной и физической) подрастающего поколения к службе в армии. Они рассчитывают на государственные субсидии, благотворительную помощь, допуская при этом определенную коммерционализацию своей деятельности.

Необычным, новым явлением для общественной жизни России стала деятельность организаций и движений, охватывающих военнослужащих кадров и запаса Армии и Флота, а также правоохранительных органов. В их числе Всероссийское общественное «Движение офицеров за возрождение России», «союз офицеров», «Фонд социальной адаптации и защиты военнослужащих», «Солдаты Отечества», «Союз моряков-подводников», «Военные за демократию» и десятки других. Сюда же примыкают многочисленные организации «афганцев» и казаков. В России и других странах СНГ насчитывается около 400 территориальных организаций и объединений воинов-афганцев. Казачьи движения оформились к настоящему времени на территории практически всех бывших 11 казачьих округов.

Вопрос о создании общественной системы безопасности непосредственно связан с извечной проблемой ОТНОШЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВА, попытками уравновесить их взаимное воздействие друг на друга.

Пока у нас государство продолжает полностью подменять общество, им же разрушенное. Складывается мнение, что нынешние власти не заинтересованы в формировании гражданского общества, видя в нем опасного для себя оппонента. Для нас же, граждан России, нет сегодня более важной задачи, чем восстановление общества. А поскольку проблема безопасности, выживания стала главной для россиян, то и восстановление общества наиболее продуктивно может идти через создание структур общественной системы безопасности.

В свою очередь общественная система безопасности может стать и «общественной почвой» для государственной системы безопасности, если только спецслужбы, правоохранительные органы, армия обретут доверие народа, который почувствует их готовность и способность защитить его от всех бед, в том числе от лихоимства власти. Без «общественной почвы» спецслужбы останутся слепыми исполнителями воли (не всегда доброй) хозяина, предметом его манипуляций ради собственной пользы, опасными для народа и беззащитными от хозяйского произвола.

У спецслужб и общественных организаций, добровольно взявших на себя обеспечение тех или иных аспектов безопасности, есть масса общих точек приложения сил и сфер взаимных интересов, начиная от защиты жизни, здоровья, имущества, прав граждан и кончая участием в законотворчестве по проблемам безопасности, анализе ситуации и выработке рекомендаций для соответствующих государственных и общественных структур.

Замечено, что деятельность независимых неправительственных аналитических центров, свободных от ведомственной и служебной зависимости, нередко бывает более продуктивной, чем государственных информационно-аналитических подразделений, вынужденных подстраиваться под вкусы начальства. Свежие, неординарные мысли и идеи скорее могут родиться в общественных, чем в государственных коллективах.

Наиболее оптимальным представляется взаимодействие спецслужб и структур НГСБ в области информации.

Спецслужбы могли бы делиться с НГСБ своими базами и банками данных, не рискуя поступиться служебными тайнами. Давно уже подсчитано, что только 5% от общего объема информации является закрытой, добываемой тайными методами и способами, а 95% информации является общедоступной. Представляя невостребованную по своим каналам информацию, спецслужбы тем самым расширили бы свои возможности по ее реализации, существенно раздвинули бы информационное поле безопасности. Пришло время формирования единой независимой информационной системы в сфере безопасности, доступной всем желающим.

Создание многочисленных, зачастую военизированных, подразделений повлекло за собой качественные изменения во всей системе национальной безопасности. Процессы создания новых сил НГСБ проходят во всех регионах России.

Например, в Москве, по данным аналитиков Фонда национальной и международной безопасности, в новых структурах НГСБ активно задействованы не менее 20 тысяч человек, а общий численный потенциал достигает 500 тысяч москвичей.

Масштабность этого явления и его универсальность заставляют крайне внимательно подойти к разрешению тех противоречий, которые уже заложены его основу. Сейчас, когда идет только становление сил НГСБ важно раскрыть эти противоречия, предусмотреть механизм нейтрализации их негативного влияния.

В основе деятельности всех новых структур НГСБ лежат два принципа - содействие обеспечению безопасности и стремление к самостоятельности. Их деятельность способствует выравниванию «рваного ритма» жизни общества, позволяет надеяться на защиту интересов граждан, а в ряде случаев и государства, в условиях частичного паралича государственно-властных структур или несоответствия направленности их деятельности объективным общественным интересам.

Однако, при имеющейся юридической несостоятельности деятельности большинства организаций НГСБ, слабом их контроле со стороны государственных органов власти в условиях нестабильности политической и экономической ситуации особенно велика вероятность использования сил НГСБ в авантюрных политических и иных общественно опасных целях.

Государственные органы власти, предпринимательство и криминогенные (теневые) структуры имеют собственные интересы в системе безопасности, а значит, и потребность в защите этих интересов и, что не менее важно, материальные средства для использования сложившихся сил НГСБ в своих целях. Задача по решению данного спектра противоречий заключается в нахождении оптимального соотношения деятельности сил НГСБ в интересах государственных органов власти и предпринимательства и создании механизма блокировки ее использования уголовным миром.

Структурные противоречия процесса становления сил НГСБ еще в большей мере увеличивают риск потери контроля над ситуацией. Местные органы власти создают сейчас свои военизированные подразделения, которые по сути не подчиняются вышестоящим структурам. В этом случае происходит нарушение классической субординации сил и рассогласование деятельности организаций НГСБ, ориентированных на разные органы государственной власти.

Организации НГСБ единодушно хотят иметь свою правовую «вертикаль» и не подчиняться никаким традиционным структурам правопорядка (МВД, МБ и т.д., кроме прокуратуры). Вместе с тем, ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО у них во многом совпадает.

Если провести аналогию, то казачьи формирования будут выполнять роль, сходную с ролью пограничных войск и милиции; районные отряды безопасности - с патрульно-постовой службы и ДНД, охранно-сыскные организации- с ВОХР и уголовным розыском.

Эта аналогия весьма условна, но она наглядно показывает, в каких функциональных нишах происходит вытеснение старых структур новыми. Понятно, что подобное вытеснение требует однозначного юридического обоснования, разграничения полномочий и функций традиционных государственных структур охраны правопорядка и новых негосударственных, а также уровня их материального обеспечения. Целесообразно построить систему взаимоотношений двух структур на принципе взаимодополнения, а не взаимоисключения. К настоящему времени этот полезный принцип взаимодополнения еще не реализован.

Несмотря на положительный опыт деятельности и объективную потребность в их существовании, большинство негосударственных структур находятся вне плоскости законодательного регулирования, а значит, не исключено, что в условиях сегодняшней России этот процесс может выродиться в процесс формирования параллельных структур власти.