- •Zavialova g.N.

- •30 Les rфles de la publicitй dans les mйdias

- •Unite I l’histoire des médias. Découvrir la presse au quotidien

- •La Gazette, le premier journal français

- •Le premier quotidien paraît en France

- •La Révolution française

- •15 Janvier 1826 Première édition du "Figaro"

- •Création de l'afp La première agence de presse

- •Émile de Girardin fonde « la Presse »

- •1845 - Construction de la presse rotative1

- •1881 - La grande loi de liberté de presse

- •1964 Premier tirage du « Nouvel Obs »

- •1972« Le Point » sort en kiosque

- •La presse à la fin du siècle.

- •L'heure d'Internet

- •Découvrir la presse au quotidien Principaux journaux et magazines français d’actualité

- •Quotidiens nationaux

- •Diffusion de la presse quotidienne nationale en France.

- •La presse d’actualité générales

- •Okapi, le magazine bimensuel qui parle aux collégiens (14 à 16 ans)

- •Radios nationales

- •Les dépêches des agences de presse

- •La pyramide inversée : une technique d'écriture

- •Le quotidien français Le Monde

- •La manchette pour connaître le journal

- •A la tribune, le plus important

- •Une caricature pour commenter l'actualité

- •Le ventre, au coeur de la Une

- •Une drôle de bobine à la Une...

- •Un coup d'oeil sur toutes les rubriques

- •Unite V un médias à travers son site

- •Vous allez découvrir quelques journaux électroniques français et internationaux.

- •Comparer la Une du journal correspondant :

- •Indiquez ...

- •Comparaison presse papier et presse en ligne Marc Valette ) fprmateur de clemi

- •Unite 4 l’Article de presse

- •Un angle de vision d’un article

- •Prévoir deux circuits de lecture

- •Titre, surtitre, sous-titre, intertitre

- •Exercices

- •1. Analyse

- •La classification des articles du style de la presse Donner une information : article factuel

- •Faire une analyse : article de fond

- •Exprimer son avis : article d’opinion

- •L’éditorial

- •La chronique

- •La critique

- •Interview,

- •1. Portrait

- •Objectifs

- •1. Distribuer à chaque groupe une première sélection de portraits

- •2. En fonction de l’actualité, on peut choisir de travailler sur le portrait d’une personnalité qui fait la une de la presse

- •3. Faits divers

- •4. Commentaire

- •L'article de reportage

- •L'article sportif

- •Les repères du temps

- •La notice culturelle

- •Comment concevoir une notice culturelle ?

- •Etudier un fait divers

- •Le communiqué de presse

- •Différents types de communiqués

- •Relier les idées

- •L Rapports d'addition et de causalité iaisons directes ou implicites

- •Unite Savoir citer

- •Quel est le rôle des citations ?

- •Introduire dis citations

- •Trouver un bon titre

- •Circonstances

- •1) Visionnage

- •2) Caractéristiques

- •Analyse sémiologique d'une page publicitaire

- •1. Message de dénotation

- •2. Message de connotation

- •1. Codes socio-culturels

- •2. Code rhétorique

- •1. Code typographique

- •2. Signification du texte

- •Comprendre une petite annonce

- •Les grands principes de lecture de la bande dessinee : Analyse d'une planche de b.D.

- •1. Une planche de bd

- •La lecture d’une planche :

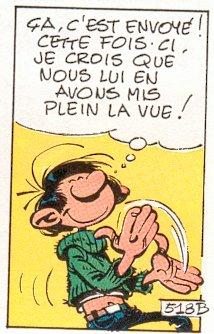

- •Des bulles (les phylactères)

- •Il existe

- •Voici quelques exemples

- •Les recitatifs

- •L’ellipse

- •1. Qu’est ce qu’une onomatopee ?

- •2. Ou trouve-t-on des onomatopees ?

- •3. Creation des onomatopees dans la bande dessinee

- •4. Quelques codes s’appliquant au lettrage des onomatopees :

- •Учебная программа дисциплины курса по выбору «практикум по современной французской прессе»

- •Тематический план изучения дисциплины

- •Содержание программы дисциплины.

- •Контрольные работы и рефераты

- •1. Функции заголовка в процессе восприятия текста

- •Классификации заголовков

- •Однонаправленные

- •2.2. Анализ семантико-синтаксических средств, организующих заголовок

- •2.2.1. Синтаксический анализ заголовков

- •2.2.2. Анализ грамматических средств выразительности в заголовках

- •Le Kremlin vote pour Obama. Sans enthousiasme. (Le Monde, 22 octobre 2008).

- •2.2.3. Анализ лексико-стилистических средств выразительности в заголовках

- •Синекдоха - перенос имени с целого на его часть и наоборот. [там же, 72]. Синекдоха La mort de l'âme russe (Libéraion, 5 août 2008).

Des bulles (les phylactères)

L ’invention

des bulles, ou phylactères, est largement postérieure à celle de

la B.D. et elles ont mis un certains temps à s'imposer. Leur

fonction est bien connue : les bulles elles-mêmes contiennent les

dialogues qu'échangent les personnages, et la petite « queue »

indique quels sont les personnages qui émettent les dialogues en

question. Comme pour les onomatopées, des effets graphiques sont

venus s'ajouter afin de préciser la façon dont s'expriment les

personnages : intonations (cri, murmure,...), façons de parler,

états (colère, peur,..).

’invention

des bulles, ou phylactères, est largement postérieure à celle de

la B.D. et elles ont mis un certains temps à s'imposer. Leur

fonction est bien connue : les bulles elles-mêmes contiennent les

dialogues qu'échangent les personnages, et la petite « queue »

indique quels sont les personnages qui émettent les dialogues en

question. Comme pour les onomatopées, des effets graphiques sont

venus s'ajouter afin de préciser la façon dont s'expriment les

personnages : intonations (cri, murmure,...), façons de parler,

états (colère, peur,..).

Il existe

Voici quelques exemples

|

Gaston

Lagaffe

Tout

d'abord, du classique : les petites bulles qui relient le

phylactère au personnage indiquent qu'il pense

e |

Achille

Talon

...

et une bulle parsemée de notes

|

La forme dentelée de la bulle indique l'énervement

La zizanie (c) Dargaud

|

Les petites fleurs qui parsèment la bulle indiquent l'emploi d'un ton douceureux... |

...et la taille éxagérée des caractères une belle beuglante. |

Achille Talon (c) Dargaud

|

Encore de petites fleurs (sans doute pour indiquer le respect et l'emploi d'un ton fleuri dans le courrier)... |

...alors que le passage du blanc au noir souligne qu'Hilarion Lefuneste est sous l'emprise d'une colère du même nom |

on voit comment les auteurs travaillent à faire passer avant tout à l'aide du dessin des états, des sentiments, des émotions,

|

C

|

D

|

Par leur position dans la case, leur taille, leur style graphique, elle rythment la lecture : elles definissent les silences, les hesitation, les accelerations, et les ralentis. Les bulles favorisent le trajet de l’oeil a travers l’image et a travers la page.

Les recitatifs

"Il ne faut pas oublier que la BD ne consiste pas à illustrer un texte mais à raconter une histoire au moyen du dessin."

Cosey, in [dBD] décembre 2008

Quand il y a rupture dans le temps ou l’espace, un récitatif fait le lien entre ces deux vignettes. Il joue le role de fil conducteur entre plusieurs cases pour que la lecture reste fluide. Les textes du recitatif sont placés en haut de la case, dans un cartouche. Outre des informations sur le lieu ou le temps écoule, les récitatifs peuvent aussi insister sur des éléments affectifs ( les émotions ou sentiments des personnages). Les récitatifs sont de textes courts comme « Pendant ce temps... » ou « Le lendemain matin... », mais ils peuvent être beaucoup plus étoffés et expliquer ou détailler l'action, comme ce récitatif d'Alix : « Le jeune homme pénètre dans le grand vestibule du bâtiment, encombré de gens de toutes conditions. »

Les récitatifs servent, à priori, à rendre certaines actions pratiquement impossibles à restituer par l'image.

Voici un exemple

En voici le texte, récitatifs et dialogues :

D'un grand coup d'épée, Alix se dégage promptement, puis saute sur le phénicien qu'il renverse, et bondit dans le couloir où Karan apparaît justement. Coincé, Alix voit alors le phénicien foncer sur lui, l'épée haute... « A moi ! C'est Alix! A l'aide ! » Mais il est encore plus rapide que son adversaire. Alors, sans perdre un instant, il court, cherchant une sortie. Maintenant, des domestiques arrivent de toutes parts. Une seule issue reste à gauche. « Arrêtez-le ! Il va s'échapper ! Vite ! »

Que manque-t-il à ce texte pour être compréhensible, quels sont les renseignements qui ne sont apportés que par le dessin ?

-

les descriptions : lieux, vêtements,...

-

quelques événements secondaires comme l'utilisation de la table pour parer le coup d'épée (5ème case), mais qui ne sont pas indispensables à la compréhension de l'action.

Pour l'essentiel, tout est là. Il y a redondance quasi totale entre textes et dessins. En fait, on a l'impression de lire le scénario !

Considérer l'image comme une illustration du texte, c'est remettre en cause ce qui fait la spécificité de la B.D. : cette complémentarité du texte et de l'image où aucun n'a l'avantage sur l'autre. C'est aussi et surtout renoncer à pousser les recherches en matière de codes graphiques et narratifs, qui font qu'effectivement on peut arriver à faire passer et comprendre énormément de choses uniquement par le dessin. Comme le dit Cosey dans l'interview donnée à [dBD] fin 2008, "Il ne faut pas oublier que la BD ne consiste pas à illustrer un texte mais à raconter une histoire au moyen du dessin."

-

caracteriser les differents ecrits que l’on trouve sur une planche de bande dessinee.

du scenario au decoupage :

Avant de dessiner des planches de bandes dessinees, les auteurs ecrivent. Des lors que le sujet est trouve, ainsi que les personnages qui animent l’histoire, les idees de l’auteur prennent vie, d’abord sous la forme d’un synopsis qui résume l’histoire, il trace ses grandes lignes et comprend en principe trois parties : l’exposition, le developpement et le denouement ou « chute » de l’histoire.

Ensuite l’auteur va developper son projet en ecrivant un scenario. Celui-ci raconte en details l’histoire, decrit les personnages principaux, prévoit les rebondissements de l’intrigue et comporte éventuellement quelques dialogues.

La derniere etape avant le passage au dessin est le découpage. Il constitue l’etape la plus importante car il est le plan complet, image par image, scene par scene de la bande dessinee. L’auteur va decrire precisement ce qui se passe dans chaque case a partir de son scenario : quels personnages sont présents, ou sont-ils placés et que font-ils. Il va aussi préciser les dialogues et les onomatopées. Le découpage peut être écrit, il prend alors la forme d’un texte comportant un paragraphe par case ou d’un tableau avec une colonne consacree au developpement de l’histoire et une colonne pour les dialogues et les onomatopees. L’auteur peut egalement presenter son decoupage sous forme d’un croquis de la planche.

Le decoupage sera d’autant plus precis si le scenariste n’est pas le dessinateur. En effet si certains auteurs travaillent seuls et realisent a la fois le scenario et le dessin comme Herge avec Tintin ou Peyo avec les Schtroumpfs ; d’autres auteurs travaillent en equipes : un scenariste travaille avec un dessinateur.

Exercice –

Réalisation d’une planche

-

trouver un sujet sous la forme d’un synopsis (debut, developpement, fin) L’histoire doit etre courte pour pouvoir etre dessinee sur une planche : environ 10 lignes.

-

ecrire le scenario (l’histoire doit comporter : - un ou plusieurs bruits, une ou plusieurs paroles,

-

Decoupage du scenario : on imagine ce qui est dessine dans chaque case ainsi que les textes qui y sont associes (bulles, onomatopees, cartouche)

-

Fin de production du scenario, trouver un titre

-

le dessin : La production d’une planche etait l’etape finale du projet. Pour faire le dessin il faut prendre le temps d’etudier quelques fondamentaux : le rapport texte image, le cadrage et l’angle de vue.

Comme dans le langage photographique, l’auteur a le choix

-

du cadre ( case carrée, rectangulaire, étirée horizontalement ou verticalement… ),

-

du plan ( general, moyen, americain… ),

-

de l’angle de vue ( plongee, contre-plongee… ).

Echelle des plans

|

Plan d’ensemble

|

Plan de demi-ensemble

|

|

Plan moyen

|

Plan américain

|

|

Plan rapproché taille

|

Plan rapproché poitrine

|

|

Gros plan

|

Très

gros plan

|

Ce choix est fait en fonction des informations que l’auteur veut faire passer, de

leur quantite, du rythme a creer, …

|

3.Angle de prise de vue : _ frontal ( ) ……… _ en plongée ( ) …… _ en contre plongée ( ) …… _ oblique, ligne de fuite à droite () à gauche ( )

|

Le spectateur : _ est au même niveau que l’objet photographié _ domine le sujet qui souvent, est dévalorisé _est dominé ; la contre-plongée donne un sentiment de noblesse, de supériorité au sujet

|

t

non qu'il parle...

t

non qu'il parle... indique

que le personnage chante !

indique

que le personnage chante ! ertaines

bulles ne sont pas reliees a un personnage present dans l’image

mais a un bord du cadre de la vignette. On parle alors de bulle

off. Elles sont utilisees pour creer un effet de surprise ou pour

faire parler un personnage tout en montrant autre chose.

ertaines

bulles ne sont pas reliees a un personnage present dans l’image

mais a un bord du cadre de la vignette. On parle alors de bulle

off. Elles sont utilisees pour creer un effet de surprise ou pour

faire parler un personnage tout en montrant autre chose.

ans

certaines bulles, on ne trouve pas de texte mais des symboles

conventionnels ( par exemple un coeur pour un personnage amoureux,

une ampoule pour symboliser une idee, des points d’exclamations

pour signifier la surprise… )

ans

certaines bulles, on ne trouve pas de texte mais des symboles

conventionnels ( par exemple un coeur pour un personnage amoureux,

une ampoule pour symboliser une idee, des points d’exclamations

pour signifier la surprise… )