- •(Резиновых с опорой в центре, закрепленной по внешнему периметру)

- •Мембраны металлические плоские

- •Схемы включения термопар и терморезисторов

- •Расчет вольтамперных

- •Расчет статических характеристик

- •Расчет мембраны металлической гофрированной

- •Расчет сильфона

- •Применяемость упругих элементов

- •Выбор и расчет исполнительных двигателей (ид)

- •Исполнительные двигатели постоянного тока

- •Характеристики двигателя с якорным управлением

а) Проволочные термометры сопротивления.

В качестве материала чувствительного элемента используется платина, никель, медь.

Диаметр платиновой проволоки 0,050,2 мм.

При температурах

от –260…+1100 С:

Rt=Ro[1+at+bt2+c(t-100)t3];

от 0…+650 С:

Rt=Ro[1+at+bt2].

Ro- сопротивление при 0 С.

a, b, c – постоянные коэффициенты, определенные при градуировке по точкам кипения воды, серы, кислорода.

pt = 0,0039 С-1 – температурный коэффициент сопротивления платины.

![]() ,

R100

– сопротивление металла при 100 С.

,

R100

– сопротивление металла при 100 С.

При температуре от –50…+180 С – для длительного использования применяют медные термометры сопротивления. Достоинства: дешевизна, простота получения медной проволоки в различной изоляции, получения меди высокой чистоты.

d = 0,08 0,1 мм.

Rt=Ro[1-t] – линейная статическая характеристика, t – перегрев относительно исходной температуры.

![]() =0,00426

С-1

– ТКС.

=0,00426

С-1

– ТКС.

Недостаток: высокая окисляемость при невысоких температурах, малое удельное сопротивление (=1,710-8 Омм).

В интервале от -60…+300 С – применяются никелевые ТПС. Достоинства: высокий температурный коэффициент электрического сопротивления Ni=0,00666 С-1, большое удельное сопротивление =12,810-8 Омм.

Недостатки: окисляемость при повышенных температурах, нелинейная статическая характеристика:

Rt=Ro[1+Аt+Вt2].

Чувствительность

термосопротивления:

![]() ,I

– ток в цепи термометра, R

– сопротивление.

,I

– ток в цепи термометра, R

– сопротивление.

Допустимая сила

тока:

- удельное сопротивление материала, провода;

q – сечение провода;

S – площадь поверхности.

Перегрев термометра: lg 2lg I – перегрев линейно зависит от тока в цепи термометра.

Расчет чувствительных элементов, приборов контроля

и регулирования.

Чувствительным называется элемент, воспринимающий измеряемой величины и вырабатывающий воздействие на последующие узлы и блоки прибора.

Характеристики:

Упругая характеристика – зависимость между перемещением определенной точки упругого элемента (выходной сигнал) и величиной нагрузки (входной сигнал).

Нелинейная характеристика – отношение наибольшего отклонения реальной характеристики от идеальной к наибольшему перемещению.

Жесткость – отношение нагрузки к перемещению, вызванной нагрузкой.

Чувствительность – отношение изменения выходной величины к изменению входной (отношение перемещения к нагрузке).

Тяговое усилие – усилие, с которым чувствительный элемент воздействует на препятствие, ограничивающее это перемещение этого элемента.

Эффективная площадь – это площадь упругого элемента. Произведение Sэф на давление дает величину тягового усилия.

Гистерезис – наибольшая разность перемещения для одного значения нагрузки при прямом и обратном ходе, отнесенная к наибольшему перемещению.

Упругое последействие – это изменение упругих деформаций во времени при постоянных температуре и нагрузки.

Температурная погрешность – обусловлена изменением Е и линейным размером.

Упругие элементы:

Стержень (растяжение);

Консоль;

Натянутая струна;

Балка;

Цилиндрическая пружина;

Параллельное соединение пружин;

Коническая пружина;

Последовательное соединение пружин;

Мембраны;

Сильфоны.

Расчет цилиндрических пружин на сжатие и растяжение.

Исходные данные:

Рабочая нагрузка

Рабочий ход пружины

Степень ответственности пружины

Коэффициент долговечности пружины

Класс точности пружины

Порядок расчета:

Диаметр проволоки

![]() ,

где

,

где

Pp – рабочая нагрузка;

к – коэффициент, зависящий от индекса пружины;

с = D/d

D – диаметр пружины;

кр – допустимое напряжение при кручении;

а – коэффициент долговечности пружины;

у – степень ответственности.

Предельно-допустимая нагрузка

![]() .

.

3) Предельное касательное напряжение поперечных сечений витков при нагрузке Рпр

![]() .

.

Число рабочих витков

![]() ,

,

G – модуль сдвига,

Fp – осевое перемещение пружины.

4) Шаг пружины

![]() .

.

Осевое перемещение пружины от предельной нагрузки

Fпр = fпр – осевое перемещение одного витка;

fпр = fPпр; f – осевая нагрузка при 1 кг.

Длина развернутой проволоки

![]() ,

no

– полное число витков.

,

no

– полное число витков.

no = n(1,53,5), в зависимости от обработки концов проволоки,

- угол подъема витка

![]() = 69

град

= 69

град

Расчет мембраны

(Резиновых с опорой в центре, закрепленной по внешнему периметру)

Усилие, передаваемое

на центральную опору

![]() ;p

– измеряемое давление,

Sэ

– эффективная площадь мембраны:

;p

– измеряемое давление,

Sэ

– эффективная площадь мембраны:

![]() S

– площадь мембраны по диаметру общего

крепления

S

– площадь мембраны по диаметру общего

крепления

![]() ,D

– диаметр мембраны по периметру

закрепления,

D1

– диаметр жесткого центра, D1=0,8D.

,D

– диаметр мембраны по периметру

закрепления,

D1

– диаметр жесткого центра, D1=0,8D.

Мембраны металлические плоские

Относительное давление при свободно закрепленной мембраны

,

р

– измеряемое давление,R

– радиус мембраны,

x

- перемещение

- толщина мембраны,

-

коэффициент Пуассона равный 0,3,

E

– модуль упругости.

При глухом

закреплении:

,

р

– измеряемое давление,R

– радиус мембраны,

x

- перемещение

- толщина мембраны,

-

коэффициент Пуассона равный 0,3,

E

– модуль упругости.

При глухом

закреплении:

,

, - относительный прогиб.

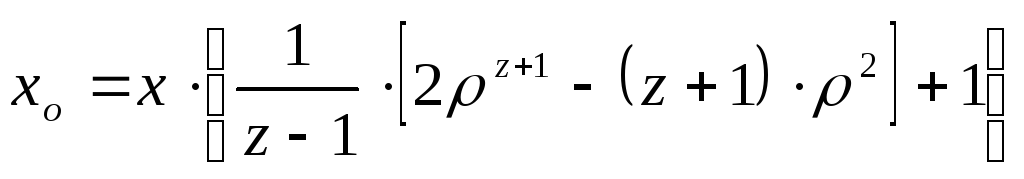

- относительный прогиб.Упругая поверхность

,xo

– прогиб производной точки мембраны;

z

– параметр, учитывающий изменение

упругой поверхности от прогиба,

определяется по графику.

- относительный радиус

,xo

– прогиб производной точки мембраны;

z

– параметр, учитывающий изменение

упругой поверхности от прогиба,

определяется по графику.

- относительный радиус

,r

– текущий радиус,

R

– радиус мембраны.

,r

– текущий радиус,

R

– радиус мембраны.Определяется объем между начальной плоскостью мембраны и ее упругой поверхностью.

.

.Величина допустимого давления.

.

.

б) Полупроводниковые термопреобразователи сопротивления

(терморезисторы [ТПР])

Материал чувствительных элементов представляют собой смеси окислов некоторых металлов (Mn2O2, Cu2O3, Fe2O2, NiO), спрессованные или спеченные при высокой температуре.

Для температур от 1,5 до 30 °К – используют ТПР с чувствительным элементом из легированного сурьмой германия;

от 4,2 до 13,8 °К – из германия;

от 4,2 до 300 °К и от 1,3 до 100 °К – пленочные ТПР.

Чувствительные элементы выполняются в форме бусинок, таблеток, цилиндров.

Достоинства ТПР:

Чрезвычайно высокая чувствительность,

Малая инерционность,

Небольшие размеры,

Возможность получения чувствительных элементов различной геометрической формы,

Большой отрицательный температурный коэффициент сопротивления

[(-34)10-2 C-1], благодаря чему находят широкое применение для компенсации температурной погрешности в элементах приборов.

Недостатки:

1) Отсутствие взаимозаменяемости.

Необходимость индивидуальной градуировки (вследствие различия значений сопротивлений и температурных коэффициентов из-за различия в конструктивных параметрах).

Нелинейный характер зависимости электрического сопротивления от температуры:

,

до 25°С.

Rt

– сопротивление терморезисторы с

изменившейся температурой,

R

– сопротивление терморезистора при

исходной температуре,

e

2,7 – основание натуральных логарифмов,

- температурный коэффициент сопротивления,

t

– перегрев терморезистора, относительно

исходной температуры

,

до 25°С.

Rt

– сопротивление терморезисторы с

изменившейся температурой,

R

– сопротивление терморезистора при

исходной температуре,

e

2,7 – основание натуральных логарифмов,

- температурный коэффициент сопротивления,

t

– перегрев терморезистора, относительно

исходной температуры

от –100 до 300 °С

![]() ,

,

А, В – постоянные коэффициенты, зависящие от свойств материала терморезистора;

Т – абсолютная температура терморезистора.

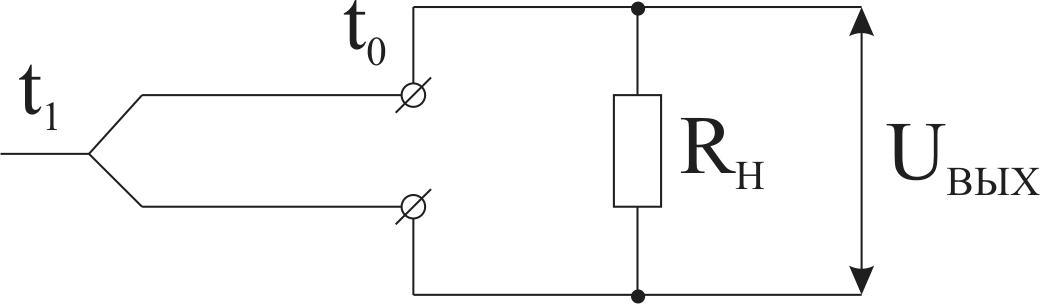

Схемы включения термопар и терморезисторов

Простейшая схема

Qвх =t1–to,

Uвых =f(Qвх),

t1 – температура горячего (рабочего) спая,

tо – температура холодного спая.

Для усреднения температуры неравномерно распределенной по контролируемой полости, а также для увеличения напряжения и выходной мощности термодатчика используют блок последовательно соединенных термопар.

Схема включения терморезистора (простейшая схема) нереверсивная

источник вспомогательной энергии Uвх

r(Qвх) – терморезистор –управляющее устройство – сопротивление сильно меняется с изменением температуры окружающей среды вх

Rн – сопротивление нагрузки.

![]() .

.

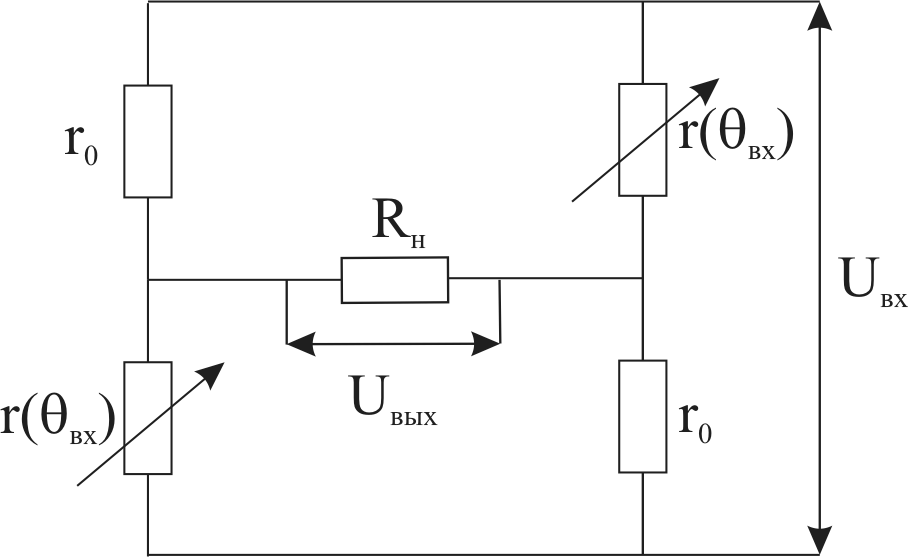

Реверсивная дифференциальная

схема включения терморезистора постоянного тока

Если величины напряжений вспомогательных источников одинаковы, величина постоянного сопротивления r0 равна величине термосопротивления при заданном (номинальном) значении температуры, то токи I1=I2, и ток нагрузки Iн= I1- I2=0.

Отклонение температуры приведет к нарушению равновесия схемы, появится ток нагрузки.

Сопротивление r0 выполняет функции задатчика.

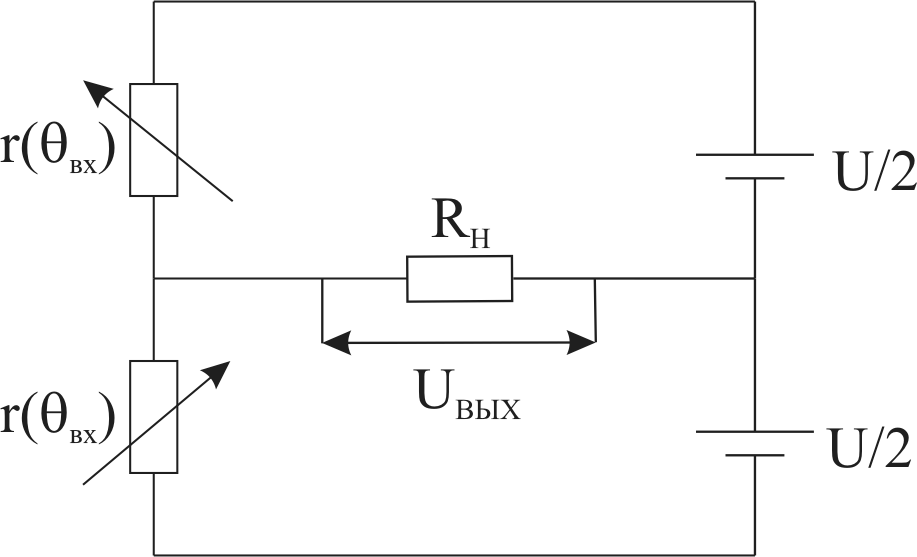

При использовании одного источника вспомогательной энергии применяют мостовую схему включения.

Для увеличения чувствительности схемы вдвое в мостовую схему можно включить два одинаковых терморезистора, причем должно быть обеспечено равенство плеч r0.

Для увеличения чувствительности дифференциальной схемы включается в противоположные плечи терморезисторы с противоположного знака.

При питании от источника переменного тока удобна дифференциальная схема, использующая трансформатор с нулевой точкой.