лабораторная работа / лаба 3

.doc

Кафедра автоматики и управления в технических системах

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №3 по дисциплине

«Электромеханические системы»

Исследование нелинейной двухмассовой разомкнутой системы.

Москва 2010

Задание

по лабораторной работе №3.

Для двигателя постоянного тока независимого возбуждения

с якорным управлением по схеме тиристорный преобразователь - двигатель, соединённого с исполнительным механизмом через редуктор и упругое звено, и имеющих параметры:

Номинальная мощность, кВт 1,0

Номинальное напряжение, В 210

Номинальная скорость вращения, об/мин 2800

Номинальный ток, А 5,85

Момент инерции якоря,кг.м2 0.3

Скорость вращения вала

исполнительного механизма, об/мин 240

Момент инерции исполнительного механизма, кг.м2 30

Сопротивление якорной цепи, Ом 0,25

Жёсткость выходного (медленного) вала редуктора, Нм/рад 15000 постоянная времени тиристорного преобразователя, с 0. 03

коэффициент усиления тиристорного преобразователя 20

сопротивление якорной цепи тиристорного преобразователя и индуктивность якорной цепи тиристорного преобразователя принять равными тем же значениям параметров якорной цепи двигателя.

Приведённый коэффициент вязкого трения упругого звена, Нм/рад/с 5,2

Приведённый кинематический зазор, рад 0,35

Выполнить моделирование электромеханической системы с учётом:

-

нелинейности характеристики тиристорного преобразователя;

-

кинематического зазора в зубчатой передаче редуктора;

-

диссипативных сил в упругом звене;

Форма характеристики тиристорного преобразователя задана таблицей, устанавливающей связь между входной (управляющие ампервитки – AW) и выходной (Э.Д.С. тиристорного преобразователя – E) координатами в относительных единицах (процентах от максимального значения координаты). Точку с координатами AW=37 и E=81 принять за номинальную точку характеристики.

|

AW |

0 |

20 |

37 |

40 |

60 |

80 |

100 |

|

E |

0 |

54 |

81 |

85.5 |

96 |

99 |

100 |

1.Составить исходную расчётную схему электромеханической системы (момент нагрузки приложен к валу исполнительного механизма).

2.Составить расчётную схему электромеханической системы с приведенными параметрами (момент нагрузки приложен к валу исполнительного механизма).

3.Составить уравнения для динамического режима работы системы (в общем виде и с числовыми коэффициентами),

4.Выполнить моделирование динамических процессов при номинальном напряжении якоря и моменте нагрузки, равном номинальному моменту двигателя (приведенном к валу двигателя).

4.1.Построить нелинейную характеристику тиристорного преобразователя.

4.2. Составить структурную схему решения с учётом нелинейностей

4.3. Построить переходные характеристики для ЭДС тиристорного

преобразователя, тока, скорости двигателя, деформации валопровода

Выполнение.

1. Расчётная схема двухмассовой электромеханической системы (момент нагрузки приложен к валу исполнительного механизма) представлена на рисунке 1.

Рис.1

Составим уравнения, описывающие механическую часть этой системы. Эти уравнения будем составлять в виде уравнений Лагранжа второго рода. За обобщённые координаты примем угол поворота вала двигателя двиг и исполнительного механизма мех. Запишем выражение для кинетической энергии данной системы:

(1)

(1)

В этом выражении Jдвиг Jмех – моменты инерции якоря двигателя и исполнительного механизма соответственно.

Вычислим производные от этой энергии:

(2)

(2)

Запишем выражения для потенциальной

энергии системы. Как известно, потенциальная

энергия деформации

![]() ,

где

,

где

k – физическая жёсткость

медленного вала,

![]() ,

,

![]() -

действительная крутильная деформация

упругого вала,

-

действительная крутильная деформация

упругого вала,

![]() .

.

Итак, для системы:

![]() (3)

(3)

Вычислим производные от этой энергии:

![]() (4)

(4)

![]() - жесткость валопровода, приведённая к

валу двигателя.

- жесткость валопровода, приведённая к

валу двигателя.

![]() - угол деформации валопровода, приведённый

к валу двигателя.

- угол деформации валопровода, приведённый

к валу двигателя.

![]() (5)

(5)

Работа обобщённой неконсервативной силы:

(6)

(6)

Итак, уравнения для механической части системы без учёта диссипативных сил:

(7)

(7)

Учтём работу диссипативной силы:

![]() (8)

(8)

Заменим

![]() перемещение в схеме с приведёнными

параметрами

перемещение в схеме с приведёнными

параметрами

![]() (8)

(8)

Тогда

(9)

(9)

И окончательно, система уравнений, описывающая механическую часть системы с учетом диссипативной силы, принимает вид:

(10)

(10)

2. На основе системы уравнений 10 составляем расчётную схему с приведёнными параметрами:

Рис.2

(11)

(11)

![]() - не приведённый момент инерции механизма.

- не приведённый момент инерции механизма.

![]() - приведённый коэффициент вязкого трения

упругого звена.

- приведённый коэффициент вязкого трения

упругого звена.

3.Составим уравнения, описывающие данную электромеханическую систему. Для этого, вначале, составим уравнение, описывающее тиристорный преобразователь с учётом нелинейности его характеристики. Тиристорный преобразователь описывается уравнением нелинейного инерционного звена:

![]() (12)

(12)

Где

![]() - обратная характеристика от Э.Д.С.

тиристорного преобразователя

- обратная характеристика от Э.Д.С.

тиристорного преобразователя

![]() (13)

(13)

![]() - управляющее ампервитки номинальные.

Для нашего случая

- управляющее ампервитки номинальные.

Для нашего случая

![]() =

=![]()

Составим уравнение 12 для нашего тиристорного преобразователя. В предыдущих лабораторных работах получено, что:

Тогда

![]() (14)

(14)

![]() (15)

(15)

Выполним пересчёт таблицы, описывающий характеристику тиристорного преобразователя из относительных единиц в абсолютные:

![]()

![]()

|

|

|

|

0 |

0 |

|

0,54 |

140,972 |

|

0,81 |

211,459 |

|

0,855 |

223,206 |

|

0,96 |

250,618 |

|

0,99 |

258,449 |

|

1,0 |

261,04 |

|

|

|

|

0 |

0 |

|

0,2 |

58,736 |

|

0,37 |

108,662 |

|

0,4 |

117,472 |

|

0,6 |

176,208 |

|

0,8 |

234,944 |

|

1,0 |

293,68 |

И окончательно, уравнение, описывающие тиристорный преобразователь, будет иметь следующий вид:

(16)

(16)

Теперь запишем систему уравнений, описывающую всю систему в целом с учетом нелинейности характеристики тиристорного преобразователя, диссипативных сил и кинематических зазоров. В общем виде эта система уравнений имеет следующий вид:

(17)

(17)

В этих уравнениях:

AWрез – результирующие

ампервитки, подаваемые на вход тиристорного

преобразователя,

![]()

TТП – постоянная времени тиристорного преобразователя, [с];

Т – Э.Д.С. тиристорного преобразователя, [В];

I – ток якоря двигателя, [А];

R=RТП+Rдвиг – суммарное сопротивление тиристорного преобразователя и якоря двигателя, [Ом];

L=LТП+Lдвиг - суммарная индуктивность тиристорного преобразователя и якоря двигателя, [Гн];

Се – электрическая постоянная двигателя,

![]() ;

;

двиг – угол поворота вала

двигателя,

![]() ;

;

мех – угол поворота исполнительного

механизма,

![]() ;

;

СМ –механическая постоянная

двигателя,

![]() ;

;

- передаточное число редуктора;

Mc –

приведённый момент сопротивления

вращению двигателя,

![]() ;

;

![]() - момент инерции якоря двигателя,

- момент инерции якоря двигателя,

![]()

![]() - приведённый момент инерции механизма,

- приведённый момент инерции механизма,

![]() ;

;

- действительная крутильная деформация валопровода, [рад];

![]() - жесткость валопровода, приведённая к

валу двигателя,

- жесткость валопровода, приведённая к

валу двигателя,

![]() ;

;

ред – приведенный коэффициент

вязкого прения упругого звена,

![]() ;

;

- приведённый кинематический зазор,

![]() .

.

Запишем эти уравнения применительно к нашему двигателю:

(18)

(18)

(19)

(19)

![]() 4.

Выполним моделирование динамических

процессов в системе. Для этого приведём

систему уравнений 19 к следующему виду:

4.

Выполним моделирование динамических

процессов в системе. Для этого приведём

систему уравнений 19 к следующему виду:

![]()

(20)

(20)

4.1.Используя MATLAB, получаем нелинейную характеристику тиристорного преобразователя.

![]() Вычислим

величины входных воздействий:

Вычислим

величины входных воздействий:

![]()

![]() (21)

(21)

![]() Схема

решения системы 20 в Simulink

для заданных входных воздействий имеет

вид:

Схема

решения системы 20 в Simulink

для заданных входных воздействий имеет

вид:

![]()

![]() Рис.3

Рис.3

Блок Look-Up-Table используется для задания обратной характеристики тиристорного преобразователя.

![]() В

результате моделирования получены

следующие графики переходных процессов:

В

результате моделирования получены

следующие графики переходных процессов:

![]()

![]() Рис.4

Э.Д.С. тиристорного преобразователя

Рис.4

Э.Д.С. тиристорного преобразователя

![]()

![]() Рис.5

Ток якоря двигателя

Рис.5

Ток якоря двигателя

![]()

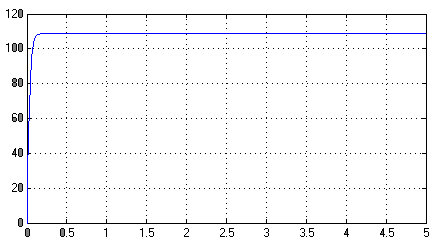

![]() Рис.6

Скорость вращения двигателя

Рис.6

Скорость вращения двигателя

![]() Рис.7

Скорость вращения исполнительного

механизма

Рис.7

Скорость вращения исполнительного

механизма

![]()

![]() Рис.8

Деформация валопровода

Рис.8

Деформация валопровода

Вывод: в данной лабораторной работе выполнено исследование электромеханической системы с учётом её нелинейностей. Как и следовало ожидать, полученные переходные процессы отличаются от линейного случая. Если говорить о переходных характеристиках Э.Д.С. тиристорного преобразователя и токе якорной цепи двигателя, то их отличие от линейного случая невелико. Переходные характеристики скоростей двигателя и механизма имеют меньшие установившиеся значения, нежели в линейном случае.