- •Электрическая цепь и ее элементы.

- •Регулирование положения электропривода.

- •Уравнение движения электропривода и его виды.

- •Классификация электрических приводов

- •1. По соотношению числа двигателей и исполнительных органов рабочих машин различают:

- •2. По характеру движения исполнительных органов рабочих машин различают:

- •По технической (аппаратной) реализации элементов эп различают:

- •Определение приведенного момента инерции j.

- •Понятие о многомассовьгх системах

- •Неустановившееся движение электропривода при постоянном динамическом моменте

- •Регулирование скорости движения электропривода.

- •Регулирование момента и тока двигателей

- •Характеристики двигателя при ограничении тока и момента:

- •Основные показатели регулирования скорости.

- •Структуры электропровода при регулировании координат

- •Структурная схема электрического привода.

- •Устройство синхронной машины

- •Синхронные машины, общие сведения

- •Асинхронный тахогенератор

- •Устройство трехфазной асинхронной машины.

- •Асинхронные машины, общие сведения.

- •Устройство машины постоянного тока

- •Машины постоянного тока, общие сведения.

- •Характерные приёмники электроэнергии

- •Установившееся движение электропривода и его устойчивость

- •, Неустановившееся движение электропривода при произвольном динамическом моменте

Характерные приёмники электроэнергии

Все приёмники электроэнергии характеризуются различными параметрами. При этом режимы их работы описываются ГЭН, поэтому с целью анализа режимов электропотребления используют характерные приёмники электроэнергии, представляющие собой группы электроприёмников, схожих по режимам работы и основным параметрам.

К характерным электроприёмникам относят следующие группы:

- Электродвигатели силовых и общепромышленных установок;

- Электродвигатели производственных станков;

- Осветительные электроустановки;

- Электрические печи;

- Электротермические установки;

- Выпрямительные и преобразовательные установки.

Электроприемники постоянного тока

Постоянный ток применяют в гальваническом производстве (хромирование, никелирование и т.д.), для сварки на постоянном токе, для питания двигателей постоянного тока и т.п.

Виды источников электрической энергии постоянного тока и их определения.

Электрическая цепь представляет собой совокупность источников электрической энергии, приёмников (потребителей) и соединяющих их проводников, по которым электрическая энергия передаётся от источников потребителям.

К источникам электрической энергии постоянного тока относятся аккумуляторы, электромашинные генераторы, выпрямители и другие устройства.

Электри́ческий аккумуля́тор — химический источник тока многоразового действия (в отличие от гальванического элемента, химические реакции, непосредственно превращаемые в электрическую энергию в них, многократно обратимы). Электрические аккумуляторы используются для накопления энергии и автономного питания различных устройств.

Машина постоянного тока — электрическая машина, предназначенная для преобразования механической энергии в электрическую постоянного тока (генератор)

Выпрямитель тока, преобразователь электрического тока переменного направления в ток постоянного направления. Большинство мощных источников электрической энергии вырабатывают ток переменного направления

Они преобразуют химическую, механическую, тепловую и другие виды энергии в электрическую. На рис. 2.1 представлены некоторые источники энергии постоянного тока, называемые источниками электродвижущей силы (ЭДС), измеряемой в вольтах (В).

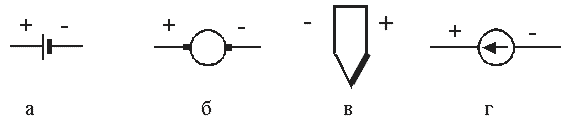

Рис. 2.1 - Условные обозначения источников электрической энергии:

а - гальванический или аккумуляторный элемент; б - электромеханический генератор; в - термоэлектрический генератор; г - общее обозначение источника ЭДС постоянного тока

Назначение источника электрической энергии – создать и постоянно поддерживать в замкнутой электрической цепи электрический ток, представляющий собой упорядоченное движение электрических зарядов.

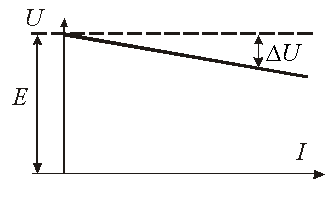

Работу

источника принято анализировать с

помощью внешней характеристики,

устанавливающей зависимость между

напряжением на зажимах источника и

током, протекающим по нему (рис. 2.2).

Рис. 2.2 - Внешняя характеристика источника

Из характеристики видно, что с увеличением тока напряжение на клеммах источника уменьшается за счет падения напряжения на его внутреннем сопротивлении R0

U = E - ∆U,где ∆U – падение напряжения на внутреннем сопротивлении источника;

∆U = R0·I.